プレミアリーグ第21節 アーセナルVS.マンチェスター・ユナイテッド〜トランジション、プレッシングを制すものが試合を制しかける〜

さあ今日も元気にユナイテッド。ということで、久々にユナイテッド戦をタイムフリーで見た気がします。じっくり見たつもりですが、なんせ相手は好調アーセナルなんで、試合のペースも目まぐるしく、うまくレビューできていないかも(というよりできなかった)ですが、拝見いただけると幸いです。

まず、ホームのアーセナルはATでのユナイテッド戦に勝利、そしてチェルシーにキングボンビーを移したことで、リーグ戦ではここ6戦で5勝1分と絶好調。しかし、チームのキャプテンオーバと好調のチームを引っ張るサカが欠場することは痛手かもしれないです。一方のユナイテッドはリンデレフ、バイリーがともに復帰、中盤も対強豪シフトのフレッジ、マクトミネイ(37'に腹痛により交代)のコンビ、カバーニを前線に据えたほぼ万全な状態での一戦となりました。

両チームの巧みなビルドアップ―相手のプレッシングとの攻防―

この試合のフォーメーションは両チームともに4-2-3-1。ミラーマッチといえば、そうなのだけど、サッカーにおいて両チームが同じフォーメーションであることは、ミラーのようでそうではない。つまり、同じフォーメーションでも噛み合わせが合わない場合が多く、かならず両チームの配置のズレができます。この試合のズレは中盤の3枚、特にビルドアップにおいて、ボール保持(攻撃)側のダブルボランチに対して、ボール非保持(守備)側のトップ下は一枚という、ボール保持側にとっての数的優位がこの試合の様相を決めていきました。

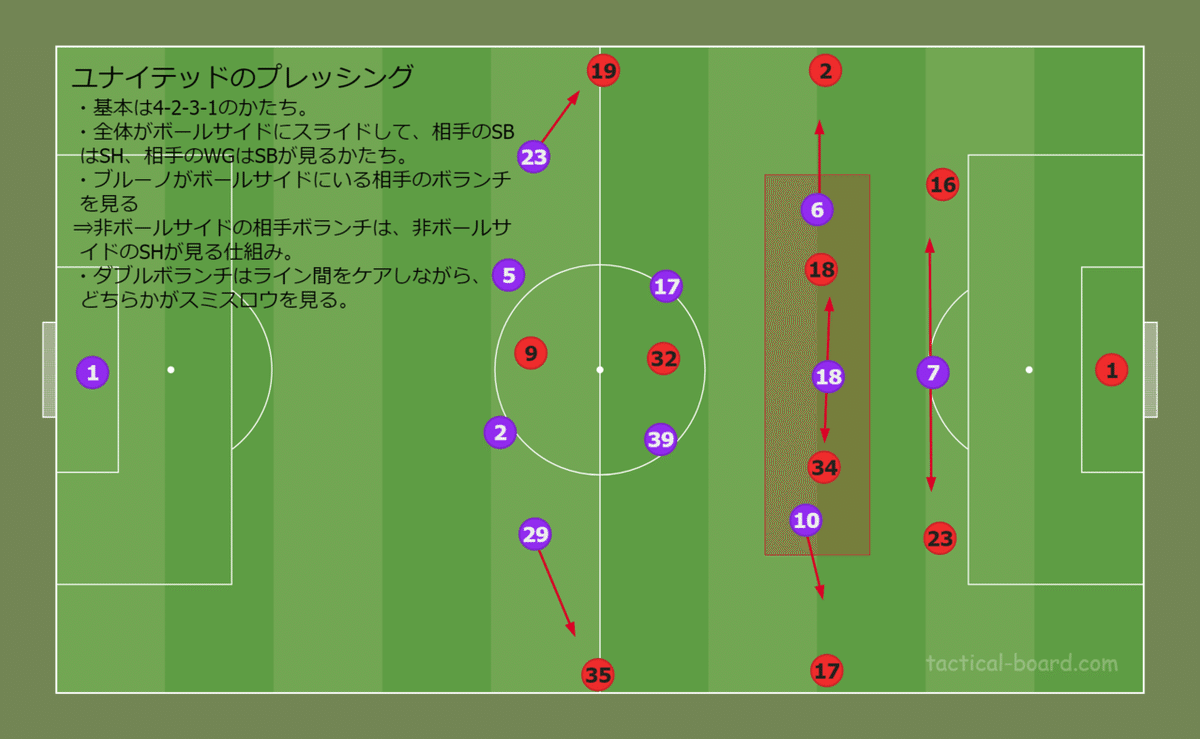

まず、アーセナルのビルドアップに対するユナイテッドの守備の配置は上のように4-2-3-1のようなかたち。これはいつも通りなんですが、基本的にはブルーノがボールサイドの相手ボランチを見て、逆サイドの相手ボランチは非ボールサイドのSHが見るという仕組みになっています。

このプレッシングは4',33'に成功していますが、アーセナルの安定したビルドアップも影響して、機能しているとはいえませんでした。

アーセナルの低い位置からのビルドアップは上の図でも示されているように、SHが幅を取り相手SBをピン留めしながら、全体がワイドにポジショニングすることでスペース広げます。これによって、6'のようにスミスロウが流動的に動くことによるビルドアップやCBやSBからライン間で待つダブルボランチへ通す斜めのパスによるビルドアップ(11',26')など、比較的円滑にビルドアップをしていました。

アーセナルはミドルサードでのビルドアップのかたちも準備しており(プレーモデル的なものなのかもしれないけど)、これにユナイテッドは比較的うまく対応していましたが、このような点にもアーセナルのビルドアップの安定性がみてとれます。

一方のユナイテッドもアーセナルのプレッシングの網に引っかかることは少なかった。というより自分が記憶している限り、アーセナルの前半でのプレッシングの成功は24'の1回だけです。基本的にユナイテッドのビルドアップは立ち位置をある程度決めて、その中で選手の「個」の能力や即興性でビルドアップするので、アーセナルのプレッシングのかたちを中心に見ていきたいと思います。

上の図のようなアーセナルのプレッシングに対して、ユナイテッドはブルーノのサイドに流れる動き(14',22')、カバーニの列を降りる動き(17')の他に、39'(ポグバからパーティ脇のカバーニへ)のようにビルドアップをそこそこには進められていました。

このように、両者が用意してきたプレッシングのプランに対して、お互いがビルドアップで剥がすことが出来ていたので、両チームのチャンスはある局面に限られました。それはサッカーの4局面における「ボール保持(攻撃)」「ボール非保持(守備)」との間である「ネガティブトランジション(ボールを奪われた後の切り替え)」と「ポジティブトランジション(ボールを奪った後の切り替え)」の局面です。正直なところ、この試合のメモでチャンスシーンを書いていることがないなと思って、ハイライトを見返すと前半の全てのシーンがトランジション絡みだったことがわかったので、こじつけみたいにはなるんですけどね。例えば、ユナイテッドのビックチャンスとなった43'のシーンでは解説のベンさんもおっしゃっていましたが、AWBが高い位置でのネガトラの局面で相手のボールを奪っての攻撃でしたよね。

お互いにプレッシングに修正を加えた後半、それでも膠着は崩れず

後半に入ると、お互いにプレッシングに力を入れてきます。

まず、ユナイテッドは上述した4-2-1-3のようなプレッシングから、フレッジが縦スライドして、噛み合わせを合わせる形での4-3-3プレッシングを実行したり(55')、前半から個人の判断では行っていたブルーノが縦スライドして4-4-2のような形でのプレッシングを行う(80'など)回数を増やしたりしました。

一方のアーセナルも62'にベジェリンの縦スライドを行ってのプレッシングからボールを奪うと、その後にネガトラからのプレッシング、[前半から行っていた]ゴールキックでのセドリックを縦スライドさせてのプレッシング(24',63')、そして65'(ネガトラ)、66'(パーティの縦スライド)と連続してプレッシングを成功させるなど、アーセナルは、SBやボランチの縦スライドのシチュエーションを増やし、前半よりも圧力を強めた形ではないかと推察しています。

ユナイテッドの後半最大のチャンスといってもよい59'のシーンも上述した4-3-3プレスで奪ったボールからのボール保持フェーズでしたし、アーセナルの65'のラカゼットのFKも63'のプレッシングからのボール保持フェーズで、まあ当然といえば当然なのですが、プレッシングを成功させればボールが持てる、ボールが持てればチャンスが作れるという教科書のような試合展開だったのではないかと思います。そんな試合はともに決定打を欠き、スコアレスドローとなりました。

この辺で終わりにしたいと思いますが、この試合のレビューは個人的には結構むずかったです(質が低いと思われた方は申し訳ないです泣)。両者とも再現性ある攻撃があまりなかった分、トランジションやプレッシングにフィーチャーしてみたのですが、なかなかうまくはいきませんでした。その再現性ある攻撃をさせなかった、そして相手のトランジション攻撃を守り切った守備陣が褒められる試合であったのだと思います。

コラム:サッカーの4局面について少しだけ

多分これ前には書いていないので、簡単に書きたいと思います。

正直、これはいまやサッカーというスポーツの常識なので知らない方はいないと思いますが、上記したようにサッカーは「攻撃(ボール保持)」・「攻→守の切り替え(ネガティブトランジション)」・「守備(ボール非保持)」・「守→攻の切り替え(ポジティブトランジション)」という4つの局面で成り立っています。

この4局面のうち自らのストロングスタイルで戦えるフェーズを増やすこと、もしくはこの4局面のなかで自分たちがうまく立ち回れる2つの局面をつくることはサッカーで「勝つ」ことにおいてかなり重要と考えられてきました。例えば、バルセロナは伝統的に「攻撃」と「ネガトラ」に力を入れることで、常にボールを保持し、ボールと相手の陣形を動かすことで得点を狙うチームですし、逆に今のユナイテッドが強豪を相手にする場合には自チームの「守備」・「ポジトラ」の局面を増やすことを狙いますよね(ほかにスパーズなどもこれ)。そして巷で話題のストーミングという戦術は「ポジトラ」・「ネガトラ」の局面を増やすことによって、相手をカオスに陥れるというスタンスです。リヴァプールなどはこの類型にも属しますが、当然「ストーミングだ!」といって、ただひたすらキック&ランスタイルを繰り返していては選手のスタミナが持ちません。(まして、このようなチームは「守備」フェーズを減らすため、強力なプレッシングをかけるわけで…)そこで4局面の全てをオールラウンドに戦えるようにして、相手や時間帯に応じて戦い方を変えれる最強のチームを目指そうというのが、3連覇時のレアルだったり、今のリヴァプールということです。

ストーミングの聖地ともいえるブンデスではどうなっているかわからないですが、サウサンプトンもリヴァプールよりも「ストーミング」に寄った部類のチームだと思いますが、プレミアリーグでの1試合平均のボール保持率は52.3%と低くはありません。つまり、今季好調のシティも含めそうですが、現代サッカーを勝ち抜くには自分たちのストロングスタイルに加え、不得意とする局面でも「戦える」力が必要だということです。ユナイテッドが今年好調なのも、今季カウンターからの得点は(スタッツ上では)5得点となっているように、ポゼッションでの得点力の向上が関係しているかもしれないですね。今回はこの辺で。では。