マンガとプロダクトプレイスメント第2章

第2章:マンガビジネスの現状について(As-Is分析)

「漫画家が稼げるように!」と意気込んではみたものの、そんなすぐにアイデアが出れば苦労はしない。

今回は、戦略立案のセオリー通りひとまず今のマンガビジネスがどうなっているのか簡単に分析したいと思う。

「今のマンガビジネスについて」なので、昔の話(サンデーとマガジンが1950年代に創刊され、それに続いて60年代にはジャンプとチャンピオンが創刊され漫画市場が成立。週刊雑誌で稼ぐ時代が90年代前半頃まで続いたが、その後雑誌が売れなくなり市場規模は減少。現在雑誌の赤字を単行本の売上で賄うようになった…といったこと)は割愛させていただく。詳しく知りたい人はググってみよう。

さて、本題に入ろう。

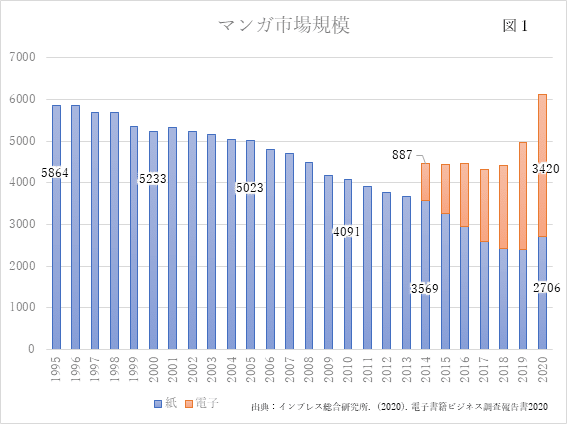

前回も触れたが、2020年のマンガ市場の規模は6,126億円で過去最高であった。それ以前は1995年の5,864億円がピークで、この年には週刊少年ジャンプが発行部数653万部を記録している(ちなみに2020年には週刊少年ジャンプの発行部数は200万部を割っている)。

ここで注目すべきはその内容である。95年は紙媒体のみで5,864億円。一方、2020年は紙媒体+電子で6,126億円である。

図1を見ても分かる通り、紙媒体の売上は1995年をピークに右肩下がりであるが、電子媒体は統計が始まった2014年以降右肩上がりだ。2019年には電子媒体の売上が紙媒体を追い抜いた。

で、何が言いたいのかというと

「マンガは電子の時代です」

ということ。

「イヤイヤ、マンガはやっぱり紙でしょ!」という人もいるだろうが、ここで、マンガは紙がいいか?電子がいいか?については触れない。(正直、どっちでもいいと思っている)

ただ、市場規模を見ると、「紙ではなく電子が主流になってきている」というのが事実だ。

では、その電子コミックについてもう少し調べてみよう。

電子コミックは実はガラケー時代から存在していたのだが、市場は成立していなかった。電子コミック市場が成立した のはスマートフォンやタブレットが普及し、AmazonのKindleと楽天のKoboがサービスを開始した2012年頃である。そして、2013年頃から登場したのがマンガアプリである。

インプレス総合研究所の「電子書籍ビジネス調査報告書」によれば、スマートフォン・タブレットユーザーにおけるマンガアプリ利用率 は2018年時点で28.4%に達している。

主なマンガアプリとしては、IT系企業による「LINEマンガ」(LINE Digital Fronter)、「comico」(NHNcomico)、「マンガボックス」(DNA)、出版社系の「少年ジャンプ+」(集英社)、「マンガワン」(小学館)、「マガポケ」(講談社)などが挙げられる。IT系企業でダウンロード数のトップはLINEマンガで3,000万ダウンロード、出版社系ではマンガワンで2,200万ダウンロードである。

利用率のトップはLINEマンガの25.0%、出版社系では少年ジャンプ+の12.0%である。

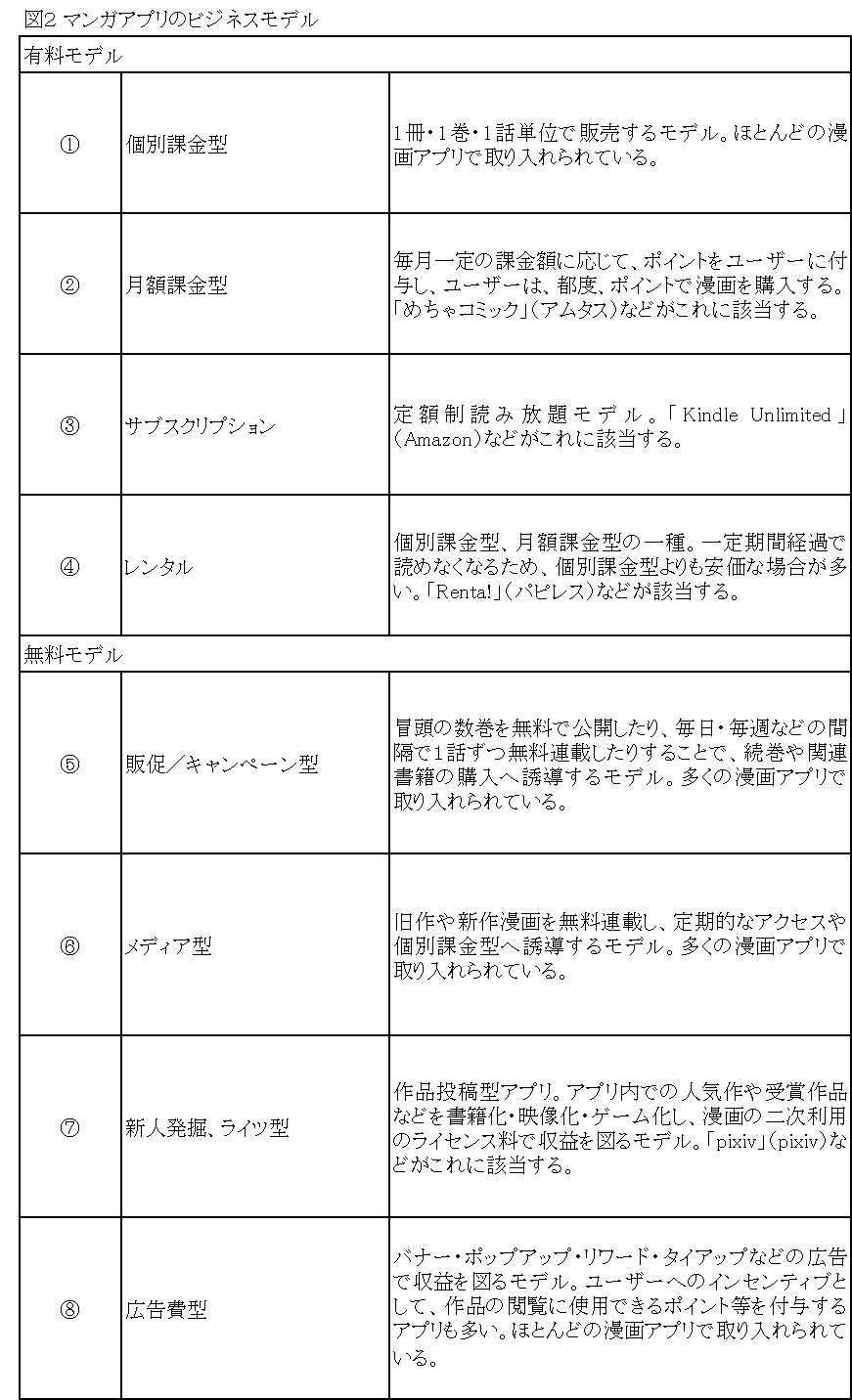

マンガアプリのビジネスモデルは、大きくは有料モデルと無料モデルに分けられ、図2に示した①~⑧が存在する。

各社これらを組み合わせて収益化を図っているが、中でも、重要なものとしては、①個別課金型と⑧広告費型である。

各アプリとも、①個別課金型と⑧広告費型の2つのマネタイズ手法 をほぼ取り入れており、収益の柱としている。マンガアプリのユーザーは多くが無課金ユーザーであり、無課金ユーザーからでも安定的に収益を上げ、アプリを運営する上で⑧広告費型は必須である。そこから、より大きな収益を上げるため、⑤販促/キャンペーン型や⑥メディア型を用い、①個別課金型へとユーザーを誘導するというのが常套手段である。

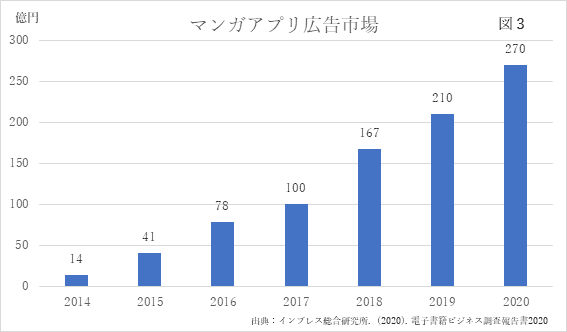

なお、マンガアプリの広告について見ると、その市場規模は2020年に270億円に達する見込みであり、今後も市場は拡大していくと予見されている。(図 3マンガアプリ広告市場)

ここまで見てきたように、マンガアプリの登場によって、広告費型や個別課金型(話単位での販売)という新たなマネタイズ手法ができ、漫画業界に変化が起き始めている。また、マンガアプリは、これまで週刊誌が担ってきた、単行本の販売を促進するためのプロモーションツールとしての役割も果たしており、マンガビジネスにとってなくてはならない存在になっている。

なるほど。マンガアプリが存在感を増しているのか…

「これを踏まえて何かアイデアを出さなくては!」と少し焦りそうになるが

「まだあわてるような時間じゃない」(by 仙道)

ということで第3章へ続く。

参考文献

・インプレス総合研究所. (2018). 電子書籍ビジネス調査報告書2018. 株式会社インプレス.

・インプレス総合研究所. (2020). 電子書籍ビジネス調査報告書2020. 株式会社インプレス.

・全国出版協会出版科学研究所. (2020). 2020年版 出版指標 年報. 全国出版協会出版科学研究所

・全国出版協会出版科学研究所. (2021). 出版月報2021年2月号. 全国出版協会出版科学研究所

いいなと思ったら応援しよう!