私はすべて山の中である

覚え方は簡単である。ツマゴメを両端から解体すればよろしい。ツマゴにマゴメ、どちらもマゴつく三文字である。ナカセンドウも覚えておくがよろしい。チュウザンなぞナカヤマなぞ口走ると、何かと格好が悪いからね。覚えたのならあとは歩くのみである。妻籠に馬籠は宿場町、歩くは木曾路、山の中。そんなところだ。

とは言えど馴染みのない地方に出向いて、ひとつの目的を果たすのみ、というのも面白くない。行きがけに岩村の城下町へ寄った。江戸期には東美濃の経済、文化の中心として栄えた歴史を持つ。町屋の並ぶ景観は統一感を保ち、左右の格子をなぞった視線は南東の山へとぶつかる。この山にお城があったそうだ。八百屋や菓子屋、喫茶に飯処、それからアンチークショップや古本屋など立ち並んでいて退屈しない。

無料で見学できる旧家が幾つかあり、気の向くままに出たり入ったり。中でも勝川家なる商屋が質実かつ開放的で大いに気に入ってしまった。二階の独立した和室がその最たる例で、八畳の空間が三面硝子貼りになっている。武骨というかモダンというか、すっかり心酔である。ここに机に本棚を構えて彼是没頭し、夜は友人を呼んで酒でもやるのだ。半刻に一度ほど窓枠に腰を据え、庭を眺めて煙を吐く。窓の外に草花を並べるのも良い。冬は寒いから炬燵を置こうか。夏は風鈴が美しい音を奏でるであろうから、扇風機に団扇で事足りよう。季節の移り変わりとともに生きるのである。

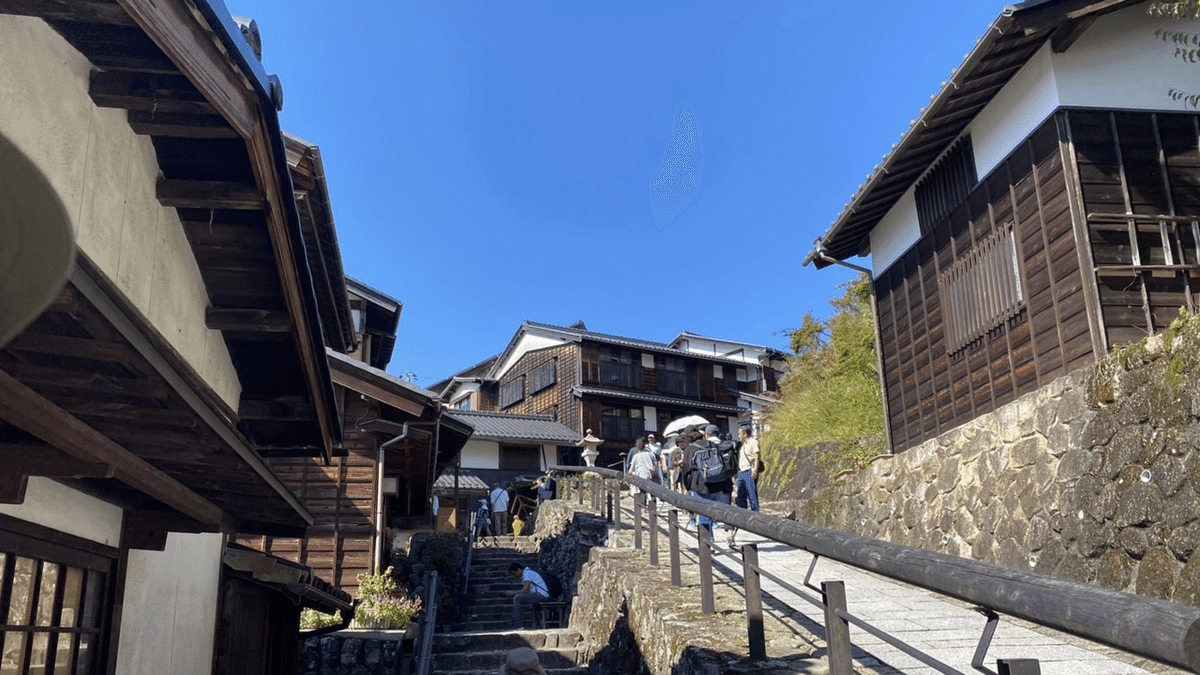

あんまり馬鹿なことも言っていられないから、当初の目的を果たすべく移動す。妻籠に車を停めてから、バスで馬籠へ。徒歩にすると凡そ二時間と少しの道程である。意気揚々と降り立った馬籠は非道く混雑していた。道幅と傾斜と、それから煩わしい往来が、あの一だか二だか三だか分からぬ清水の坂と重なってうんざりした。腹が減っても何処にも入れぬ。

拵えもなしに歩くことも宜しくなかろうから、飯処の席が空くまでの時間潰しに藤村記念館へ。実を言うと、藤村を読んだことはないのである。「木曾路はすべて山の中である」という文句だけは浮かんでいたから、あれば持っていこうと実際に自宅の本棚を探してみたが、矢張り無かった。全集の中に何かしらの著作が入っているであろうことには今しがた気が付いた。こんな具合だから感慨なぞは無論ないのであるが、展示や垂れ流しのビデオは面白かった。

その後、無事ありついた昼飯(それでも二十分ほど待たされた)に際して起こった「山菜天麩羅饂飩事変」には流石に参ったが、詳細を記すのは避ける。十返舎一九の歌碑にもみられる栗のこわめしも美味しくいただいた。「渋皮の剥けし女」とはまた面白い。

峠までは思いの外すんなりと到達。曰く「勾配のきつい坂道が短く、緩やかな坂道が長い」の前者を登り終えたワケである。ここからが山の中である。

打ち鳴らし式の熊鈴が点在する山道、蛇行を繰り返しながら歩んでゆく。先が見えぬから目印もない。行先とそこまでの距離を示す板がある他は簡易地図なども立っていないから、一体自分が何処にいるのか分からぬ。視界に別集団が入るうちはいいが、孤立してしまうと「迷ってはいないか、いや、大丈夫だ、大丈夫なのか」と自問自答である。猫町に誘われる者が出るのも納得だ。

そんなときに立場茶屋は助かる。安心感が物凄い。日が暮れてからを想像してみると、それはもうヘルン先生の『怪談』の世界である。物語の風景へと追いつく感覚は不思議なものだ。週明けの出社時、登山に沢登りを趣味とする先輩社員に上記のあれこれを写真も交えつつ話すと「そんな道はベーシックである」と一蹴。我所詮は虚しき平地人なり。

一時間ほど進むと流石に慣れてきて、身を置く環境に意識の大半を向けられるようになる。時折耳に入る車の走行音は聞こえぬ振り、そのくらいはお手のもの。熊鈴は持ち合わせておらぬから、数十米おきに手を打ち鳴らす。

司馬遼太郎の『街道をゆく』みたく、土地の歴史や民俗を参照に流れるような推察をしながらの遊歩には憧れるが、求めるところは内なる旅であって、啓蒙が目的となってはいけない。歩むのは未知の道であって、それ即ち未知の自己である。思いを馳せるのみでは詰まらない。自らと踏みしめる土と、頭上を覆う樹木と、風と、せせらぎと、葉の匂いと鬱陶しい虫と、それらを一体として自己の内に為すのである。

そうこうして行くうちに宿場町が見えてきた。久しぶりの平地は妻籠である。「着いた」という実感が、達成感とはまた違う、ある種の懐かしさを伴って湧いてくる。風情を湛えた通りに、日が差していないのも大変好いカンジだ。名も姿も知らぬ古の人々と自身とを重ねて、身体へ徐々に広がる疲労を味わおうではないか。逆向きに歩いて、到着地点が馬籠の雑踏になるという過ちを逃れたのは僥倖であった。

宿近くの恋路峠より中央アルプスを望んで、この日の散策は幕を閉じた。温泉の湯はぬるく、晩飯は旨かった。

「木曽路行ったんですよ」

「どこの?」

「ぼくは木曽路に行ってました」

「しゃぶしゃぶ?」

完