ゆとりのゲーム感想「夢見館の物語」

【はじめに】

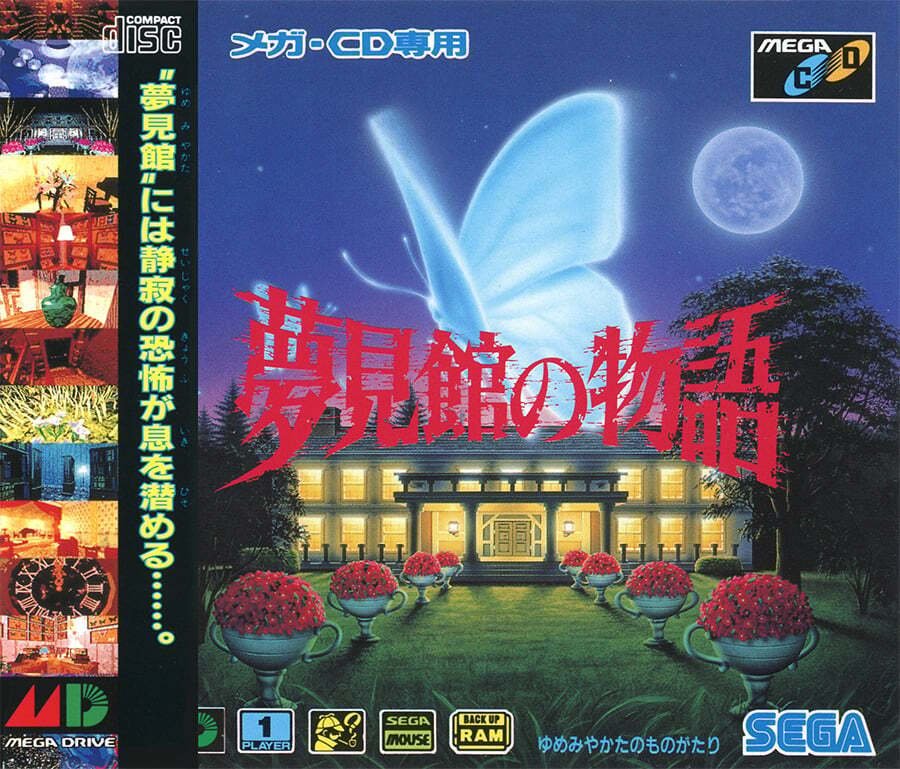

【ハード】メガCD

【メーカー】セガ

【発売日】1993/12/10

【購入日】2024/11/11

【初クリア日】2024/11/17

【定価】8580円(税抜)

【購入価格】420円(中古)

【初クリアまでの時間】1時間

メガCDをね、やる環境が整ったんですよ。

少し前にエミュレーターを購入していて、無事に実機からBIOSをぶっこ抜いてエミュに突っ込んで起動確認できた。やりぃ。

そうなると、ちゃんと動作も出来るのかを確かめたくなったので、メガCDのソフトを1つ選んでプレイすることにした。しかし、メガCDなんか今までやろうとも考えてもいなかったので、ソフトなんか持ってる訳なし。もうこの辺まで手を出すとなるとディープなレトロゲーマーを名乗っても良いよな?世代の人もメガドライブはともかくメガCDまでやってる奴は気色悪いやつばかりだろ?知らんけど。

じゃあ、何のソフトをやるか。考えた訳だが、これはすぐに答えが出た。「夢見館の物語」をプレイすることに決めたのだ。というか、メガCDのタイトルはこれしか知らない。レトロゲームの話題でメガCDのソフトを出してくる変態なぞ見たことないからな。

なぜ、このゲームを知ってるかって?昔、ゲームセンターCXという番組でやってて覚えてるんだよ。今はもう見ていないが、一時期は狂ったように見ていた。たかだかおっさんがゲームをプレイしているだけの番組だが、中学生、スマホやパソコンを持っていなかった私にとって唯一、他人がゲームをやっているのを見る数少ない手段であった。

プリンス・オブ・ペルシャ、アイギーナの予言、レミングス、ダービースタリオン、ガンスターヒーローズ・・・

お気に入りの回は沢山あるが、中でも好きすぎてずっと見ていたのは、「夢見舘の物語」だった。それは自分がどうしても遊ぶことの出来ないハードだったから、という憧れの面もあるが、何よりゲーム画面が凄かった。まさにレトロ。今では再現できないだろう荒いポリゴンに震えたのを覚えている。有野も過去回を振り返る、みたいな時に本作をプレイした回を挙げていた。今から見る手段があるのかは分からないが、久しぶりに見たいな。

ようやくプレイすることができるので、早速購入してプレイ。最後にそれを見たのが、10年ぐらい前になる。思い出を楽しんでみるぜ・・・

【ゲーム概要】

「夢見館の物語」

「夢見館の物語」は1993年にセガから発売されたメガCD用ソフト。

ジャンルは「インタラクティブ・シネマ」というもので、本作はこのジャンルの開拓に手を貸したパイオニアとも言える存在だろう。今ではこのジャンルを謳っているゲームなどほぼ見ないが、Last of usやDetroit become humanのようなさながら映画のようなムービーゲーの元祖とも言えるだろう。

メガCDが発売されて間もない頃、セガはCD-ロムの容量を活かしたゲームを作ることを考えた。良質なグラフィックや音楽を備えたり、ゲームのボリュームを増やしたりすることも思いついたそうだが、やはり一番の目的ははゲームを彩るアニメーションやムービー、ボイスの挿入であった。有名なものだとソニック・ザ・ヘッジホッグCDのOPアニメとかだな。

そこで、セガはムービーシネマというジャンルを打ち出し、シリーズ化し始めたらしい。それの第2弾が本作である。

本作は、1人称の視点で進めていくアドベンチャーゲーム。テキストはタイトルロゴとクレジットぐらいでボイスのみでシナリオが展開されていく。

ここであらすじを紹介。

ある満月の晩、森の中で光る不思議な蝶を見つけた少年とその妹。

妹はその蝶に強い興味を抱くが、兄である少年は祖母から聞かされたこの森の伝説を思い出し、早急に帰ろうとする。

その伝説とは、『満月の晩、森の奥にある楡の木には怖い悪魔が住んでいるので、決して近づいてはいけない。光る蝶を見つけても追ってはいけない。もし追えば、自分も同じ蝶になってしまうから』というもの。(※)

ところが、妹は好奇心から森の奥へと蝶を追っていってしまい、少年は慌てて森の奥へと進むが、そこには昨日まで無かったはずの洋館が建っていた。どうして、でももしかすれば……不審と疑問を抱きつつ少年は扉を開け大広間に入ると、何処からか妹の声が聞こえてきた。同時に扉を閉じる音がしたが、それは妹が何処かの部屋に入ったための、否、今入ってきた扉のものかもしれない。何故なら、少年がたった今開けたはずの扉は固く閉ざされていたのだ―――。

説明書には本編のプロローグにあたるものしか載っていないので、ピクシブより誰かが書いたものを引用。大体合っているので許して。ゲームを起動するとローポリ全開のオープニングムービーが始まるのだが、ドットで無理矢理3Dに見せたような荒いポリゴンが恐怖を倍増させる。初代バイオと同じような感覚だな。想像力が掻き立てられる。

目的としては妹を探し出し、夢見館と呼ばれる舞台から脱出すること。NPCの会話をヒントに移動できる範囲を増やしながら進めていく。フィールドを自由に移動できるわけではなく、特定のオブジェクトの前、といった具合で移動できる場所は限定されている。アクションボタンで目の前にオブジェクトがある場合、調べることができる。

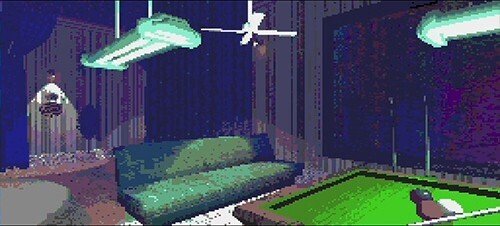

荒いポリゴンで描かれているがどこか幻想的

ストーリーを進めると、脱出に必要なアイテムを手に入れることができるのだが、そのアイテムを手に入れてからタイマーが作動し、制限時間内に館から脱出しないとゲームオーバーとなる。

概要は以上。あくまでも雰囲気やムービーを楽しむためのゲームであるので、システムはとっちらかっていない。

【感想】

パッケージ裏に書いてあるキャッチコピーが印象的だ。

はかなく彷徨う蝶たちの館には、静かな恐怖が息を潜めている...。

そう、このゲーム雰囲気からしてホラーの要素があるのだが、幽霊や怪物といったものは勿論出てこないし、突然ドッカーン!!というような不意打ちで驚かせるようなものは存在しない。まさに「静」が似合うホラーゲームだ。テキストが無いことからゲームというよりかは映画のシーンを追体験しているような感じを覚えた。

しかし、これはゲームであり主人公はお前。夢見館の中に足を踏み入れた瞬間、広がるのは不気味な静けさとどこか切ない孤独感が私を襲った。テキストが一切ないという仕様は、ゲームとして異質だが、それ以上に感じたのは「人間がいない」という事実だった。この感覚、何かに似ていると思ったら「スーパーマリオ64」のピーチ城だった。楽しげな雰囲気で誤魔化そうとしているが、あの広大で閉ざされた空間で、ひとり静かに佇む孤独感(たまにキノピオがいるが寧ろ異質感があって恐怖なのだ!)は、どこか寂しく心苦しい。それをホラーゲームと銘打ってさらに増幅させたような空気が、この夢見館には漂っていた。

このゲームの進行は、基本的に館内のオブジェクトを調べることで進む。だが、この「調べる」という行為が何ともやっかいだった。挙動が直感的ではなく、正直に言って分かりにくい。例えば、絵画を調べたいと思い、近づいてみるとどうなるか。普通ならその絵画に焦点が合い、絵画の周りで何かしらの反応があるもの。だが本作では、なぜかその絵画の隣に掛けられた鍵が見つかる。しかも壁に微妙に隠れているような配置だ。どないなっとんねん。オブジェクトの数が少ないから手当たり次第で進めることができるからいいが、こんなやり方は少し意地悪だ。鍵を見つけた時の「そんなところにあったのかよ!」という驚きは、ちょっとした快感とも言えなくは無いのだが。とはいえ、毎回そんな体験を求められるのは正直しんどい。プレイヤーに分かるようなポイントか何かでギリギリ分かるような工夫があれば良かったんだがな。終始こんな感じなので正直探索ゲーとしては面白くない。

さて、探索要素については、正直なところ微妙だった。直感に反する場面が多く、プレイヤーを必要以上に混乱させるようなデザインが散見された。だが、ストーリーの方はどうだろうか。本作のストーリーの鍵となるキーワードは「蝶」である。この館に囚われ、脱出に失敗した者は、館の主である謎の存在「狩人」によって蝶にされてしまうという恐ろしい運命が待っているのだ。殺す、奴隷にするではなく蝶に変えるというのがキショいな。狩人は変態紳士か何か?

館内ではNPCたちとの会話を通じて、ストーリーの断片を知ることができる。このNPCたちは、かつては地上で普通に生活していた住人たちだ。しかし、彼らもまた狩人の手によって蝶に変えられてしまっている。自ら蝶になるのを志願したもの、やむなく館に身を置かせて貰うために蝶になったもの、館に住まうこととなった背景も様々だった。彼らの語る言葉や行動を通して、館の主である狩人がどのような存在であるのか、そして館に隠された真実が少しずつ浮かび上がってくる。

館の構造は住民である蝶達のそれぞれの部屋があり、あとは地下室や館から抜け出すために使う秘密の抜け道ぐらいしかない。フィールドは狭く、あっさりとしていた。BGMも部屋に入ると鳴り出したり、環境音だけだったり・・・まさに「孤独」を感じさせる。完全に外と切り離されているような感覚だ。蝶の住民たちも基本は部屋の中にいるので、探索している時に遭遇したりすることもない。最初から最後まで一人だったな。蝶だから誰も手を貸してくれないってか?

この手のアドベンチャーゲームの醍醐味と言えば、推理や手掛かりから謎解きをしていくのだが、これも少ない。いや、ほぼ無い。正確には2つだ。それも一つは少し探索すれば分かるもので、もう一つは矢鱈と分かりにくいものだ。極端すぎる。どこでワクワクすればいいんだ。グラフィックを作るので開発スタッフが一杯一杯だったのか?こんな感じの謎解き要素だが、ある部屋ではご親切に次に進むためのヒントを映し出してくれる優しい要素もある。しかもNPCも丁寧に教えてくれるので詰まないような配慮はされている。ここまで丁寧に教えてくれるのはこの時代では珍しいかもな。まだまだ難しいが正義だった時代だ。そうなると、このゲームが目指していたのは普段ゲームをやらない人でも楽しめるゲームなのか?皆が持ってるスーファミは持っていなくて、ゲームは苦手だけど幻想的な世界観に浸って人生について哲学的に考えたいガキとかか?しゃらくさいわ。はぁ・・・

じゃあ、このゲームが簡単なのかというと、まぁ簡単な方ではある。しかし、ゲームオーバーが全く見れないわけではない。このゲームにはトラウマレベルの初見殺しがあってね、それがものすごく怖いんだ。

これ、分かる?奥になんか白い棒みたいなのあるよね?実はあれ、もうすでに蝶に変えられた妹なんよ。だから、あれを持って館に出ないとヤバいよ、っていうやつなんだけど。で、この構図、奥に光があって辺り真っ暗。

これさ、一歩前に行くよね?

すると、ドッボーーン!!!という音を立ててプレイヤーは水の中に沈んでいく。実は、この段階では足場が無く、光の方に行くと、下の泉の中に落ちて溺れてしまう。そんで、ゲームオーバー・・・

分かるかよっっ!!

見えねぇんだわっっ!!

このゲームには足元を見る、といったことは出来ないので、まさしく罠である。数は少ないものの、初見殺しがあるのは、アドベンチャーとしてはいかがなものか。ロジカルに進めていくのが楽しいジャンルなのに。

ふぅ、こうやって文字に起こすとレトロゲームらしい面もたくさんあったな。昔やった時は、別に何とも思わなかったが。じゃあ、このゲームが魅力的では無いかというと、そういう訳では無い。雰囲気ゲーと言ってしまえばそれまでだが、プレイヤーの心理を掴むのは上手いゲームだと思う。

私は住民の過去、狩人の目的、館が4年に一度しか現れない理由に興味をそそられた。住民の過去についてだが、住民の部屋を見てもらえば、そいつが生前どういう人間だったかが分かる。

歳を取りたくない、ずっと可愛いままでいたい、という者には全面ピンクであしらわれた少女のような部屋、ギャンブルが好きで好きでしょうがなかった、という者には狭い部屋にビリヤードやダーツ、バーカウンターのようなものが置いてある部屋・・・

というような感じで自分の口で説明されることは無いが、キャラのイメージ像のようなものが少しずつ鮮明になっていく。そうなると、次に気になったのは、なぜ夢見館に来ることになったのかだが、それもまた千差万別であった。

そもそも夢見館に囚われるとどうなるのか。狩人によって蝶の姿に変えられ、二度と人間に戻ることはできない。ましてや現世に戻ることもできなくなってしまう。

ここで、狩人が主人公の前に現れ、夢見館と蝶になった住民についてご丁寧に説明してくれたセリフ郡がある。ゲーム内だと微妙に聞き取りずらかったので、wikiから引用。

「ははは、よくここまで来たね、私の事は知っているか?」

「姿を見せずに恐縮だが、この館の主といえよう。皆は狩人などと洒落た名前で呼んでいるけど。ところで君は何をしにここに来たのか?」

「ここの館の住人からここの話は聞いただろうけれど、ここは選ばれた者だけが住まう事を許される魂の館だ」

「四年に一度、満月の下で森の花達が一斉に咲く特別な夜。この館は月の魔法によって姿を現す」

「そして森中の花の魂たちが、蝶の姿をしてこの館に訪れる。坊やは知っているか? 蝶というものは、花の魂だという事を」

「だがその蝶達と共に月の光の下で、心の底から彼らの仲間になりたいと願う者がいる。人の姿をサナギとして捨て去り、蝶となる事が許された」

「そう、この館に居る者達は皆、人の世を飛び出してきた者たちだ」

「ある者は死を忌み嫌い、ある者は己の才能に絶望し、またある者は友に裏切られ傷つけられ、そしてここに来た」

「今、君が持っている魂は君の知り合いのもの。しかしその子もまた、蝶の姿を望んだ者。従って君にはその蝶をこの館から連れ出す資格はない」

「ふふ、良い子だから、ここから出ようなどと思わず、ここでその子と一緒にここで暮らすと良い。お望みなら、いつでも蝶の姿にして差し上げよう」

蝶の魂、というのは館には無数にいて、部屋の中にいた住民達は、人間から蝶に変えられた一部の者たちであった。元人間共は事情があるにせよ、自分から蝶になることを志願した者達。そうなると、現世から抜け出して館に住まうことになった者達に未練があるかどうか。

さらに、蝶になった住民達のセリフを一部抜粋。

ピアニスト「私も昔は人間だった。街の小さなステージで仲間たちとピアノを弾いていた。でも、今じゃもう、鍵盤を叩くことすらできないのよ」

レディ「人間のお客様なんて、本当に久しぶり。だって毎日毎日このお屋敷に来るお客様なんて、皆すぐに蝶になってしまうんですもの」

レディ「ねえ、まだあなたは蝶にならないんでしょう? あっ、もちろんそのためにここまで来たんだってのはすぐにわかるわ」

レディ「さっき来た女の子だってそうだったもの。でもその前に、ぜひお茶をご一緒していただきたいの」

レディ「あちらのお部屋にちょうどお茶を入れた所なの、せっかくですからお召し上がりになっていただけません事?」

レディ「ねえ、もう少しここに居られるんでしょ? ほらケーキだってあるし、お茶だってすごくおいしいわよ」

レディ「だから、その、迷惑でさえなかったら、なんだけど……」

アーティスト「この部屋はね、僕が昔、絵描きの練習をしていたころの学び舎に瓜二つなんだ。言って見れば僕の思い出の部屋なんだよ。もう昔の話だけどね」

アーティスト「なにか入用の物があれば好きに持っていって構わないぜ、どうせ今の僕にはもう必要のない物ばかりだからね」

蝶、といっても概念的なものではなく、リアルに蝶にされるということであるので、勿論、人間と同様な味覚や痛覚、身体というのは扱えないらしい。そうなると、残っているのは伽藍堂になった部屋とそれに付随する現世の思い出・・・

生き地獄かな?

事情があるものもいるが、やはりここに来たのはミスチョイスだったらしい。蝶になったらここまで何もできないとは…いや、分かるやん。はぁ… このこともあってか、主人公達にやたらと館から出るように助けてくれる。そんで、特に苦労することも無く出られることが出来たわけだ。

・・・

・・・

・・・・・ん?

Wikiによると、こんなセリフが。

アーティスト「やあ、また来たね。でももう、夢の時間はお終いだ。この闇を見てくれ、これがこの館の正体さ」

アーティスト「月の魔法を借りて、ほんのひと時だけ姿を見せるあわれな幻、実態はちっぽけな魂と懐かしい思い出」

アーティスト「そして現実の前に引き裂かれた夢のかけら、これを飲み込む絶望、それだけなんだ。狩人は僕らに夢を見せてくれる、それだけで僕は満足だ」

アーティスト「でも君はまだ蝶になる気はないんだろう? だったらここに留まる理由はないな、僕にはこんな事を言う資格なんてないのだろうが」

アーティスト「人間とはひょっとしたら結構おもしろいものなのかもしれないな。なぜなら、人であれば夢を見るだけじゃなくて」

アーティスト「夢をかなえようと努力してみる事が出来るからね」

アーティスト「夢をかなえようとする力は月の魔法などはるかに及ばない人間だけが使える素晴らしい魔法の力なんだよ。今になってそう思うよ」

アーティスト「さあ、時間があまりないね。急いでここから出て行きたまえ、月の光が無くなってしまう前にね」

このセリフは主人公が館からの脱出アイテムを揃えて、出口に向かうのではなく、住民の部屋に向かった際に聞き出すことができるセリフである。このセリフは気づかなかった…!!再プレイして確認してみると、美しい部屋が生気をも吸い込もうとする闇に変わっていた。

他の部屋も同様。どうやら先程まで見ていた部屋は本当に4年に一度だけ訪れる一瞬のことらしい。不気味ながらも美麗な部屋と静寂に包まれる闇のコントラストに私は喰らってしまった。うわっ、すげーなこのゲーム…

感想は以上。

【まとめ】

世の中には、「ゲーム」という器の中にぴったり収めることができたゲームがある。大体のゲームというものは、溢れる程入れてしまったり、逆に足りなかったゲームというものが多数だ。それらの作品が上か下か、ということではなく、多すぎたものは、続編なりスピンオフなりで消化すればいいし、足りなかったものは、不満点が多数出てくるから、それを反省して次回作で改善すれば良い。ただ器に対して丁度のものを提供できたものは、これ以上何もいらない。続編なんかは以ての外で、使い古された言葉だが、代わりが利かないオンリーワンの作品だからだ。

本作もそんな印象だった。ボリュームやアドベンチャー要素が足りないのは挙げられるが、映画を体感する、といったテーマを一貫していると考えれば自然と納得のいく内容だったと思う。

ただ、そうなると続編が作りにくいんだよね〜 1作目で完璧なものを出してしまうとそれがスタンダードになってしまうから、2作目以降が初代を超えることができなくなってしまう。製作者としては難しい所だな。

・・・まぁ、これ、続編あるんだけどね。しかも、やっぱりチョー不評なの。はっはっは…はぁ。

(本作を遊ぶにはメガドライブミニ2を買うか実機で遊ぶしかない。気になった方は是非プレイしてみて欲しい。)