マーケティングマネジメント読書会(MBD)_Day13

気付けば明日から11月、本日10月31日は衆院選、そんな日曜朝7時。「コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント」読破を目指すドMたちが本日も全国、いや、世界から、集まりました^^2週間に一度、1章ずつ読み進める「マーケティングマネジメント読書会(MBD)」、本日のDay13は500ページ台に突入し、なんとなく大台に乗った感が^^

第13章のテーマは「サービスの設計とマネジメント」です。

無形商材を扱っている身として、注目の章だ!!と思っていましたが、特にこれからの時代は、業界に関わらず押さえておきたい内容でした。

本日の発表者は、こちらのお二人!

今まさに「サービスマネジメント(以下、サーマネ)」を受講中(ドンピシャ^^)のまきさん(この後、”サーマネの勉強のために”リッツカールトンのスイーツビュッフェに行くんですって👀羨ましい!)と、現在は通販事業にて編集業務から顧客インタビューまでマーケティングに幅広く携わっているうどちゃん(「私の声は眠くなると言われる」とのことでしたがめちゃめちゃ聞きやすい!!)です。

1.そもそもサービスとは?

サービスの定義は様々あるようですが、基本的には、無形の提供財を指します。

読書会中は、”無形”を言い換えた「足の上に落とすことができるのかどうか」がちょっとした流行語になりました^^

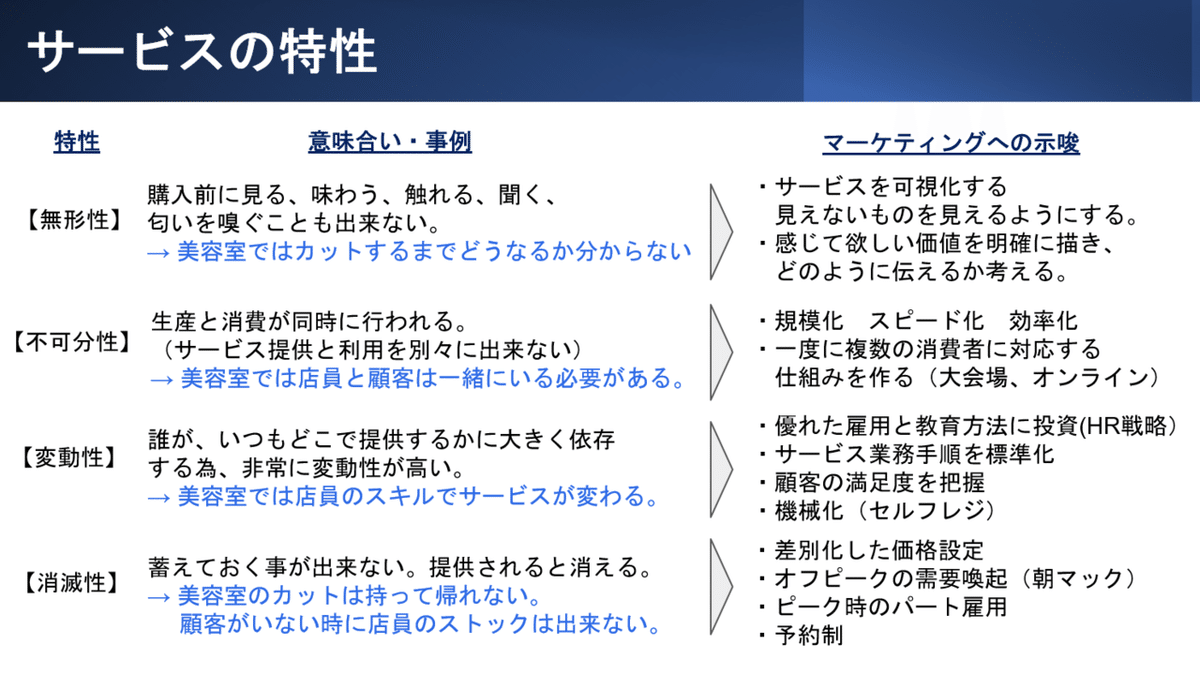

サービスには大きく4つの特性があります。

大事なのは、「うちの提供物ってサービスなの?そうでないの?」を議論することではなく、自社の提供財においては「サービスの特性」のどれが特に現れそうかを把握し、それに対応したマーケティング施策を打つ、ということですね。

2.サービスはどのように売られるの?

サービスが顧客にどのように届くのか――これを考える上で重要となる考え方が、サービス・ホリスティック・マーケティングのトライアングルです。

サービスは必ず提供する側の”人”が介在する以上、企業⇔顧客だけではなく、従業員も含めて、マーケティング戦略を構築していくことが欠かせません。ここでの重要なキーワードの一つがES(従業員満足度)ですね。インターナル・マーケティングによりESを向上する→その結果、CS(顧客満足)が向上する、という循環をつくることが肝要です。

企業⇔従業員⇔顧客、のトライアングルを意識したサービスマーケティングを実践している優れた事例が、皆さんご存じ、東京ディズニーリゾートです。4Pならぬ、7Pと言われるサービスマーケティングの概要はこちら。

Personnel、Process、Physical Evidenceの3要素を明確に定義し施策に反映しているのですね。

3.サービスの品質はどのように高めていくの?

形が無く、先に作っておくことが出来ず、提供者によって内容が常に変わり、溜めておくことが出来ない――このような、一見捉えどころのない「サービス」の品質を高めていくにはどうしたらよいのでしょうか?

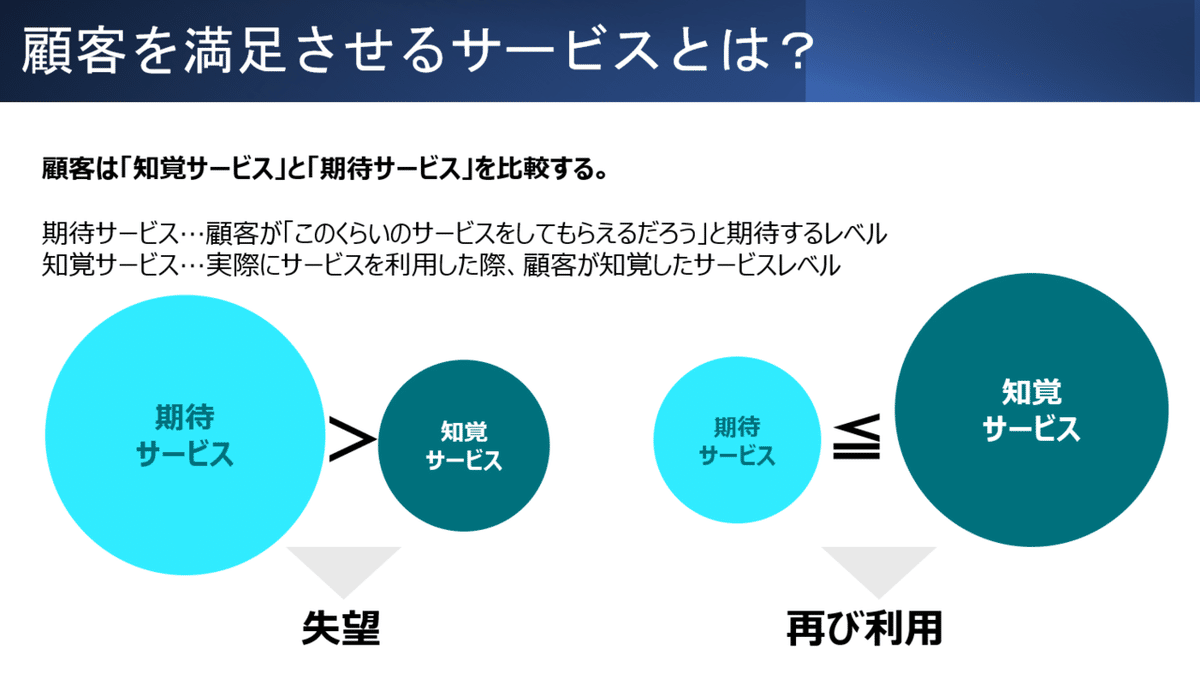

そもそも、顧客はサービスの品質をどう判断しているのかというと・・・

「期待サービス」と「知覚サービス」を無意識のうちに比較しているのですね。提供側としては、「期待サービス」<「知覚サービス」という状態を確実に作り出すことを目指します。

この「期待サービス」と「知覚サービス」のギャップはどこで生まれるのでしょうか?

よくある落とし穴は5つに分類されます。どれも「あるある~」と思いますが、特に、「ギャップ1:期待サービスと経営陣の知覚ギャップ」は、致命的なので絶対に避けたい、けど意外とあるのではないか、と思ってしまいました・・・。

ギャップ1のような内容は、サービスリリースをする前に、社内の議論で解消しておきたいところですね!

もう一つ、意外とありそうだなと個人的に感じたのが「ギャップ4:サービスの提供方法とエクスターナル・コミュニケーションのギャップ」です。

「(写真や聞いていた話の)イメージと違う!」系は全部このギャップ4ですね。企業が提供する情報、あるいは世の中に出回っている情報を、顧客はどのように認知しているのか?を正しく把握することが重要そうです。

サービス品質を上げるためにすべきことは、顧客が気にする22項目を、企業が取り入れるべき7項目に反映すること、なのですが、「”わかる”と”できる”は違う」のですよね・・・ここに企業の徹底力、強さが如実に表れます。

(つぶやき:↑の22項目は、そりゃそうよね、当たり前よね・・・)

企業が取り入れるべき7項目の内、⑤モニタリングシステム、⑥顧客の苦情処理、⑦従業員満足と顧客満足の3つは特にサービスに特有と言えそうですね。

Day13のテーマ「サービスの設計とマネジメント」、概念としてはわかるが実行が難しい、よって、みんな具体的にどうしたらよいのかを知りたい。だからこそこの分野では、優れた企業の事例が有名になるのだな、と妙に納得してしまいました(リッツ・カールトン、ディズニー、ピザハット・・・etc)。

4.サービスのブランドを強化するには?

「ブランド」はDay19のテーマでもありましたが、サービスにおいても重要な概念です。なぜなら、サービスは目に見えないため、です。目に見えないものを顧客に”イメージ”してもらうために、ブランドが重要な役割を果たします。

目に見えないサービスについて、顧客に共通のイメージを持ってもらうためには、3つのポイントがあります。

1つ目は、「覚えやすいブランド名やアイコン」を設定すること。

目に見えないサービスに、目に見える要素を付与する、ということで、わかりやすいですね。(エミレーツ乗ってみたいなぁ・・・)

2つ目は、「マーケティングコミュニケーション」を適切に行うこと。

一言に”保険”といっても、この2つのCMから受ける印象はだいぶ違います。(え、ソニー損保は内田有紀さんじゃなくて瀧本美織さんイメージですって?同じ意見が読書会でも出てました!それだけCMは、サービス(会社)に関する明確なイメージを与える力が強いということですねぇ。ちなみに私はお二人のどちらでもなく、真っ先にあのコアラを想起しました。鼻が取れて携帯電話になる、あのコアラです。)

3つ目は、「ブランドヒエラルキーとブランドポートフォリオの設定」です。

特に、「期待サービス」と「知覚サービス」を適切にコントロールする、という観点で重要なポイントだと思います。

5.製造業のサポートサービスの改善はどうする?

ここまで、ザ・サービス業の事例を中心に話してきましたが、そもそも「どの業界もサービスに関係する」という前提に返ると、「私は製造業に従事しているんだけど、サービスについてどう考えたらいいの?!」という疑問が聞こえてきそうです。実際、昨今は、”モノを作って売って終わり”、というビジネスモデルは減り、”モノからコトへ”と言われたりもしています。

物理的な「製品」を持っている企業にとっては、製品サポート・サービスを構築することの重要性が高まっています。サービスサポートプログラムを設計するにあたっては、顧客が特に気にする3つのポイントに応える必要があります。

製品販売後のサービス戦略も重要です。

サービスが進化していく過程で、サービス業務は外注する、といった選択肢が挙がることも。提供財の範囲が広がれば広がるほど、全てを自社で担うのか、外部リソースも活用するのか、という論点も出てきそうです。

6.ディスカッション・感想

ディスカッションでは、「わかるとできるは違う」というサービスの設計とマネジメントの難しいところに対し、「うちではこんな風にしている」という具体エピソードを交換し合いました。

その中でも多くの人が気になり話題にしていたのが、「採用」「育成」など、人材に関する論点です。ヒト・モノ・カネのうち、”モノ”ど真ん中に思えるMBD読書会、ここでモノとヒトの学びが繋がるのはとても興味深いです。

・サービスの品質が命、である中、その核となる”人材”を採用する時には何を重視しているか?・・・「ミッションへの共感を何度も確認された」by最近面接を受けた人/「スキルは後から付けられるけど、性格や価値観はどうしたって変わらない、優秀だからと採用したけど機能しなくて辞めざるを得ないことあるよ」by採用側

・ES(従業員満足度)とCS(顧客満足度)が繋がっている・・・「とはいえ、ESを高める施策をやりすぎたらただのコストだよ」/「CSに関する生情報を受け取ると結構ダメージ受けるよ」(うぅ、苦しいっ)

こんな意見交換をしました^^

最後に、Day13の内容で個人的にハイライトしたいなと思ったのは、「日本のサービスは価格に転嫁できていない」「サービスをちゃんと価格に転嫁しようということで、サブスクが増えてきているのではないか」という論点です。

日本では、雇用の約7割がサービス産業であり、GDPが伸びていないことを考えると、サービス産業が成長できていない、と言えます。

顧客のためにとサービスを改善しても、それが利益に繋がらないのであれば続かない。顧客の期待を超えるサービスを提供すること、それを利益につなげること、そのために、必要とあらばビジネスモデル(ここでは、どこでどのようにお金を取るか、の意)を変えること、これらを考え変えていくことが、「サービスの設計とマネジメント」なのだなと感じました。

「マーケティングマネジメント読書会(MBD)」はまだまだ続きます!興味を持たれた方は、MBD_Day0をご覧の上、お声がけください^^

以上、お読み頂きありがとうございました。