【高校物理】力学分野「単振動」実戦編

単振動の基本をひととおり終えた人が,

いざ大学入試問題に挑戦しようとして,

さまざまな単振動問題を探そうとすると,

問題集に取り上げられている問題のパターンは意外と少ない

ことが分かります。

そこで私は,過去の大学入試問題や古い物理問題集の中から,

・ 単振動の基本を復習できる問題(勉強になる問題)

・ 設定が面白い問題

・ 受験生がひっかかりそうな問題

・ 実はこの問題の背景には…という問題

・ 解いていて楽しい問題

に該当する問題を,私の独断と偏見で選び,時には改題を施し,

Twitter で発信してきました。

そして,ある程度,数がそろったので,この note にまとめてみました。

(今後,改訂の度に取り上げる問題数が増えていきます!)

Twitter で問題と解答・解説を別々に見てもいいですし,

そのあとにPDFファイルをつけておきましたので,

問題・解答・解説を一気に見ることも可能です。

使い方(解き方)を各自で工夫してください。

【実戦問題1】さまざまな条件下での運動

いきなりハードな問題ですが,単振動問題の基本は,

「運動方程式を立て,加速度を求める」

→「そこから,角振動数や振動中心の情報を得る」

です。

ただし,中途半端なところを通過するときの物体の速さを求めるとき,

単振動と他の運動が組み合わさってくるときなどは,

「(力学的)エネルギー保存則」や「仕事と運動エネルギーの関係」を

利用することもあります。

この問題は,浮力や抵抗力がからんできます。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) January 30, 2021

単振動・さまざまな条件下での運動

(問題)

しばらく「単振動」の問題を扱います。「単振動」は,等加速度運動とともに,時間追跡ができる数少ない運動。エネルギー的な考察もできるので,毎年出題されるのです。

添付ファイル(4枚)を解こう。浮力,抵抗力が働く中での運動です。 pic.twitter.com/fOtytGDpYp

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) January 30, 2021

単振動・さまざまな条件下での運動

(解答・解説)

「浮力にされた仕事」は考えたことがないかもしれませんね。符号に注意! 縦軸に「浮力」,横軸に「円柱の下端の水深」をとり,グラフを描いてみよう(浮力は水深に比例)。また 問6のような,エネルギー的な考察にも慣れておこう。 pic.twitter.com/pwc9HDNAwq

【実戦問題2】重心系

「重心系」は,少しレベルの高い問題集には必ず取り上げられるものです。

ただし,「重心系」を用いるとなぜ良いのか,

についてはあまり述べられていません。

初めて「重心系」を扱う人にも分かりやすいように,

誘導形式にしてみました。後半は少しレベルが高くなります。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 1, 2021

単振動・重心系

(問題)

添付ファイル(4枚)を解いてください。「重心系」です。今回は誘導問題にしました。苦手な人も誘導にのって(重心にのって)解いてみよう!

「重心系」は受験生を困らせるためにあるのではなく,複雑な運動を単純化できる便利な座標系なので,利用するのです。 pic.twitter.com/IQEeYbgwW4

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 1, 2021

単振動・重心系

(解答・解説)

重心自体が鉛直下方に重力加速度で加速度運動しているので,そこから観測すると物体には常に鉛直上向きに慣性力が働きます。その大きさが重力に等しいので,無重量状態と同じになるのです。これは2015年の東京大学でも出題されましたね。確認しよう! pic.twitter.com/VWvzEQNJgg

この問題には,指導者(教員)の方からも反応がありました。

返信ありがとうございます!

是非活用していただければ,と思います。

初めてでも理解できるように誘導形式としましたが、バネの分割や振動のグラフ化など、初学者にはまだハードルは高いかもしれません。そこは補ってあげてください。 https://t.co/FdXq2tjFm4

— マナ物理 (@manabu_physics) February 1, 2021

【実戦問題3】振動中心が移動

単振動問題を解くときのポイントは,

・ 振動中心を確認する

・ 初期条件を確認する

・ 時間追跡(運動方程式)か保存則のどちらを選択するか

です。

「糸がたるむ」「糸がピンと張る」「ストッパにあたる」

「ストッパから離れる」「摩擦のない場所から摩擦のある場所に入る」

など,条件を変えて,振動中心を移動させたり,

振幅を変化させたりする問題にも対応できるようになりましょう。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 2, 2021

単振動・振動中心が移動

(問題)

両側にばねのついた「単振動」問題。添付ファイル(4枚)を解いてください。糸がたるむと…。再び糸がピンと張る そのときに…。

残念ながら,問5まで解ききれる生徒は(教員の予想よりかなり)少ない。実際には,その手前の問4でさえ危ういのです。 pic.twitter.com/096QUvAX6N

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 2, 2021

単振動・振動中心が移動

(解答)

静止状態(はじめのつり合い)のときのばねは自然長ではありません。見た目は直列接続っぽいのですが,並列接続と同様に考えられます(合成ばね定数が2つのばね定数の和)。その理由が説明できますか。(解説参照)

この問題のポイントは「物体系」。 pic.twitter.com/mnD2wTTIE7

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 2, 2021

単振動・振動中心が移動

(解説・補足説明)

ストッパをうまく使って,振動中心が瞬時に移動するようにしています。糸がたるむときと糸がピンと張るときです。糸が張るときに,力学的エネルギー保存則が成立しないということに注意が必要です。詳しくは「解説」を見てください。 pic.twitter.com/76mkPuentt

【実戦問題4】上下非対称

(過去問解説 東京大学(1982年))

仕事を「定義どおり」求められますか?

エネルギー的な議論から,「なされた仕事」を求めることもできますが,

まずは定義どおり求められるようになってください

(エネルギー的な考察はそのあとです)。

そしてもう一つ,この問題を解く上で重要なキーワードがあります。

それに気がつきますか?(答えは2つめのツイートで)

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 3, 2021

単振動・上下非対称

(問題)

添付ファイル(2枚)を解こう(注:3枚目は解答)。少し古いですが,1982年の東京大学の問題。何が起こっているか説明できないと解くことができません。問題文の「言葉づかい」に注意。東大は盲点を攻めてきます。なぜこの解答になるの?私の好きな問題。 pic.twitter.com/nTrO8DioPq

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 3, 2021

単振動・上下非対称

(解答・解説)

問1と問2の違いは分かりますか。ポイントは「おもりの慣性」。

問4の振動では,初めのつり合いの位置から下がると,下のゴムひもはたるむので無視。また 上のゴムひもはたるむことはありません。たるまないように「小さく」振動させるのです。 pic.twitter.com/MWqwDyYdVM

下の画像は「子どもにウケる科学手品77」

(著:後藤道夫 講談社ブルーバックス)の中の49番目の科学手品です。

こういう遊びを小さい頃にどれだけしていたか,

がこの問題の正答率にどれくらい影響しているのか,

を私は知りたいと思っています。

【実戦問題5】水柱の単振動

(過去問解説 慶應義塾大学理工学部(1985年))

((追加問題) 山口大学(1997年))

「水柱の単振動」は,一度は解いておきたい題材(テーマ)です。

水柱のどの部分でもいいですが,つり合いの位置からの変位に注目します。

もちろん立てるべき式は「運動方程式」です。

(別解)では,この単振動の弾性定数を面白い方法で導出してみました。

「追加問題」(山口大学)も是非!

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 5, 2021

単振動・水柱の単振動

(問題)および(追加問題&解答)

添付ファイル(3枚)を解こう。はじめの2枚は,慶應義塾大学理工学部(1985年)の問題。そして3枚目は追加問題で山口大学(1997年)。

追加問題は,私の好きな問題で,近似を使って単振動の周期(厳密には「最大速度」)を求めます。 pic.twitter.com/c43HIoijXX

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 5, 2021

単振動・水柱の単振動

(解答・解説)

問4 誘導がありましたが,誘導なしでも「(つり合いの点を原点にとって)任意の位置」での水柱の運動方程式を立ててください。

「別解」では(時間とは無関係の)エネルギーから「周期」(厳密には「弾性定数」)を求めてみました。山口大に似てる。 pic.twitter.com/FrJbHMCp8n

【実戦問題6】摩擦あるベルト上での運動

(過去問解説 立教大学(1988年))

「摩擦のあるベルト上での運動」は,

この立教大学の問題が出題されて以来,

さまざまな大学で出題されてきました。

1994年には東京大学,

1996年には東北大学(→ ツイートの下のYouTubeの解説動画)で,

そして2007年には東京大学(→【実戦問題10】)と

東京工業大学(→【実戦問題7】)で同時に出題されました。

他の大学でも多く取り上げられ,

今となっては普通に見かけられる問題となってしまいました。

このタイプの問題は1問は必ず解いてください。

この立教大学の問題では解答・解説に力を入れ,

実際何が起こっているのかについて事細かく述べてみました。

参考にしてください。

動画(東北大学過去問)も是非!

動画の下に問題のPDFファイルがあります。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 8, 2021

単振動・摩擦あるベルト上での運動

(問題)①

添付ファイル(7枚)を解いてください。立教大(1988年)の過去問。摩擦のあるベルトコンベア上での運動。立教大は(たまに)興味深い問題を出題します。このタイプの問題を解き慣れていない者にとっては難問…。

問題は次のツイートに続く。 pic.twitter.com/aSn9Z63IuV

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 8, 2021

単振動・摩擦あるベルト上での運動

(問題)②

実は,この立教大の問題は3.がメインです。この3.のために,1.や2.があったのです(3.をカットしている問題集って…)。3.は是非,絵を描きながら考えよう! その際,物体Aに働く摩擦力はどんなときに動摩擦力になるのか,に注意。 pic.twitter.com/kOebbfOOXn

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 8, 2021

単振動・摩擦あるベルト上での運動

(解答・解説)①

摩擦のあるベルト上での運動は,1988年当時は「難問」でしたが,その後,いろいろな大学で出題されています(東大は1994年出題)。例えば「東北大学(1996年)」。下に解説動画のリンクをはっておきました。https://t.co/nzWqsVVadj pic.twitter.com/wqjMItvFYI

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 8, 2021

単振動・摩擦あるベルト上での運動

(解答・解説)②

摩擦のあるベルト上での運動が,2007年に東大と東工大で同時に出題されたときには驚きました。しかし実は,題材が異なっていたのです。東大はバイオリン,東工大は地震発生です。それぞれ面白い!(後日,どちらもここで扱う予定) pic.twitter.com/WSMXmi30fe

【実戦問題7】地震発生のモデル

(過去問解説 東京工業大学(2007年))

この問題,初めて見たときには「箱が滑っている間の時間は,

箱がベルトに付着して移動している時間に比べて無視できる

ほど短いものとする」という条件の不自然さを感じたものです。

生徒にこの問題を宿題として解いてくるように指示をしたら,

次の日,ある生徒がこの問題の背景を調べてきてくれました。

実はこの問題は,「地震発生のモデル」だったのです。

下のリンクは,その生徒が調べてきた「地震発生の素過程」です。

東工大の問題の図2と同じような図がこのリンク先のページの中に

見られます(図1(a) ふたつのブロックモデル)。

https://t.co/mEBEWafi59?amp=1

ここで紹介されている「アスペリティモデル」というのは,

地震発生モデルのひとつです(下の説明参照)。

2011年の東日本大震災以来,「このモデルを修正しなければならない」

(もしくは,「このモデルは破綻した」),

という意見が見られるようになりました。

アスペリティモデルとは、震源断層面上での不均質性を表す概念モデルのひとつです。プレート境界や活断層などの断層面上で、通常は強く固着していて、ある時に急激にずれて(すべって)地震波を出す領域のうち、周囲に比べて特にすべり量が大きい領域のことを、アスペリティといいます。1981年に金森博雄博士によって提唱されました。

https://www.jishin.go.jp/resource/terms/tm_asperity/

<地震調査研究推進本部HPより>

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 9, 2021

単振動・地震発生のモデル

(問題)

添付ファイル(4枚)を解こう。東工大(2007年)の過去問です。昨日の立教大の類題。

なぜわざわざこんな凝った状況を設定するのか,と私は不思議に思ったのですが,私の教え子が見つけてきてくれました。

これは「地震発生のモデル」だったのです。 pic.twitter.com/9rG8DvOIDg

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 9, 2021

単振動・地震発生のモデル

(解答・解説)

これは「地震発生のモデル」

そう言われてこの問題を見てみると,下のベルトコンベアがプレートに見えます。

例えば下のリンク先を見てください。「アスペリティモデル」という概念モデルの紹介がなされています。https://t.co/mEBEWafi59 pic.twitter.com/cTOVVuUU3h

【実戦問題8】棒に通された小球の運動

(過去問解説 広島大学<改題>)

この問題,設定にちょっと無理がありますが(笑),

問題自体は教育的な内容です。

「注目すべき物体系」と「仕事とエネルギーの関係」を確認してください。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 10, 2021

単振動・棒に通された小球の運動

(問題)

添付ファイル(3枚)を解こう。広島大学の過去問(改題)。小球は,ゴムひもの方向ではなく,棒に沿って動きます。どう処理をすればいいのでしょうか。

問5「ゴムひもと小球から成る系」に働く力で,仕事をするものは…従って立てる式は一択。 pic.twitter.com/0k0rNpVjwr

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 10, 2021

単振動・棒に通された小球の運動

(解答・解説)

「自然長がほぼ0で,のびr」って,これは無理があるよ,広島大学(笑)

例えば「一端に小球を結びつけたゴムひもを,天井の点Cにあけた穴に通し,点Cに小球があるときに自然長となるように他端を固定する」とすればどうでしょうか。 pic.twitter.com/ab7g8RfvaW

【実戦問題9】振動と位置エネルギー

(過去問解説 福井大学(1989年))

この問題は重要です。

ツイートにもありますが,つぶやいた内容をここにも書きます。

「現象から位置エネルギーのグラフを描く」

逆に「位置エネルギーのグラフから運動の状態を推測する」

問題は,これから出題される可能性が高いです。

このタイプの問題では,物理的な知識に加え,

数学的な力も同時に見ることができるからです。

解説動画もあります。「保存力の性質」からていねいに解説してみました。福井大学の問題解説は「その2」です。参考にしてください。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 12, 2021

単振動・振動と位置エネルギー

(問題)

添付ファイル(4枚)は福井大(1989年)の過去問。

「現象から位置エネルギーのグラフを描く」逆に「位置エネルギーのグラフから運動の状態を推測する」問題は出題される可能性が高いと私は見ています(去年も言いましたね)。この問題で確認です! pic.twitter.com/tG1cqrUt00

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 12, 2021

単振動・振動と位置エネルギー

(解答・解説)

物理学的な知識に加え,数学的な力が要求されます。

解説動画があります。動画「その1」では「保存力の性質」からていねいに説明してみました。福井大の問題解説は「その2」です。https://t.co/tjBvNHUTEIhttps://t.co/1wOKXYHaRG pic.twitter.com/aWD133b1ki

【実戦問題10】バイオリンの弦の振動

(過去問解説 東京大学(2007年))

日常生活,自然の中に潜むさまざまな現象を物理学的に考察する問題は,

これからも出題され続けます。

それが物理を勉強する動機であり,目的なので。

こういう問題が面白いと思える感性を養いたいですね。

弦を弾いた後の定常的な振動(固有振動)を扱う問題は

多いのですが(波動範囲),この問題では,

弓でこすり続けるときの弦の振動をモデル化して考察していきます。

最後の問題は,パラメータを極端な値にして,

注目する物理量のふるまいを予想してから解いてみよう。

問題文にもありますが,図やグラフを利用することも重要!

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 14, 2021

単振動・バイオリンの弦の振動

(問題)①

添付ファイル(8枚)を解こう。東京大学(2007年)の過去問です。同じ2007年に東工大でも「摩擦のあるベルト上での運動」が出題されたのには驚きました。しかしその2つは 題材が異なっていたのです(下のリンク参照)。https://t.co/DXo9oUjR9A pic.twitter.com/uFC2sm3IdD

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 14, 2021

単振動・バイオリンの弦の振動

(問題)②

弦を弾いた後の定常的な振動(固有振動)を扱う問題は多いのですが(波動範囲),この問題では,弓でこすり続けるときの弦の振動をモデル化して考察していきます。摩擦により弓とくっついて動くときは等速度運動,そして滑るときは単振動です。 pic.twitter.com/s4guOCVkfL

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 14, 2021

単振動・バイオリンの弦の振動

(解答・解説)

最後の設問は,N→∞とすると,A→∞,T'→∞となることは明らかなので,Nが大きくなるとどちらも大きくなりそうだと予想できるのですが,T'については,実は数学的に厳密に答えるのは難しいです。ここは グラフの力を借りましょう。 pic.twitter.com/lRBps5Cqt9

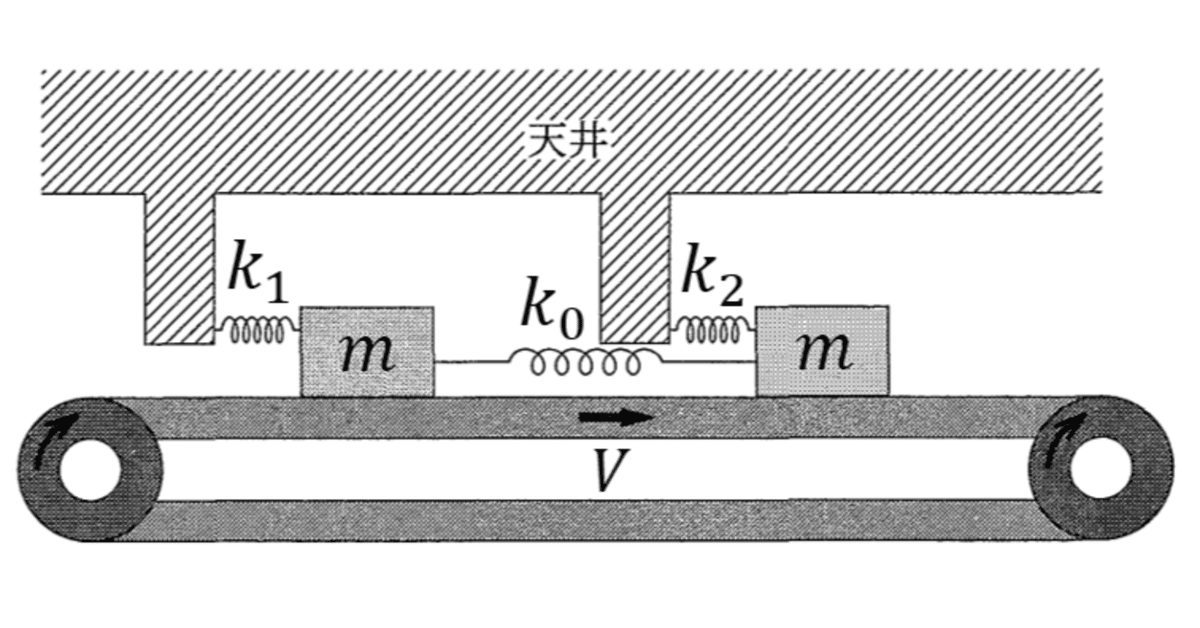

【実戦問題11】バネつき2物体

(過去問解説 東京大学後期日程(1999年))

「バネつき2物体」の問題は毎年,どこかの大学での出題が見られます。

重心から見た2物体の運動に注目させるものや,

もう一つの物体を衝突させて,この2物体系に力積を与えるものなど,

様々なパターンがあります。

この問題で,

「部分」→「全体」,そして「全体」→「部分」

に注目する視点の切り替えの訓練を行ってください。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 16, 2021

単振動・バネつき2物体

(問題)

添付ファイル(4枚)を解こう。問題Ⅰは東京大学後期(1999年)の過去問。東大の問題Ⅱは「問題のある問題」なので,鉛直方向というコンセプトだけを残して,別問題に作り変えました(笑) 最後まで気を抜かずに解いてください。ひっかかる者の多い問題。 pic.twitter.com/u6nkUnb6cE

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 16, 2021

単振動・バネつき2物体

(解答・解説)①

問題Ⅰ 誘導にのって解こう。個々の物体の動きだけに注目していても本質は見えてこないです。「2つのおもり+バネ」の物体系(全体)で考える視点が重要。

問3はどこまで細かく答えるのか,という質問を受けます。この解説程度で十分です。 pic.twitter.com/axklCudR5a

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 16, 2021

単振動・バネつき2物体

(解答・解説)②

問題Ⅱの問1の負号をつけましたか? 座標軸が設定されているので,向きも考えなければなりません。

問3(1)は,ばねが伸びていても縮んでいても同じ式です。(2)は「初期位置」を忘れる者が続出。指摘されると「くやしい」という反応が…。 pic.twitter.com/xqLPQ3D7uW

【実戦問題12】位相差

(過去問解説 東京医科歯科大学(2017年))

「位相差」は波動分野特有の考え方ではありません。

力学でも,電磁気でも扱われる非常に重要なとらえ方です。

(難関大入試では必須事項に挙げられます)

この問題では,グラフを利用する方法の紹介をしました。

別解も読み飛ばさずに,取り組んでください。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 17, 2021

単振動・位相差

(問題)

添付ファイル(3枚)を解こう。東京医科歯科大(2017年)の過去問(問2はカット)です。難関大入試には必須の「位相差」を扱った問題。

運動方程式から地道に求めてもいいし,グラフから求めてもいいです。様々な方向からのアプローチが考えられます(別解参照)。 pic.twitter.com/YX0OE0Koyg

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 17, 2021

単振動・位相差

(解答・解説)

お勧めは「グラフを利用する方法」。運動方程式(微分方程式)の一般解を与え,初期条件から係数を決める方法も習得しよう!「中途半端なところから単振動が始まる」とき,運動方程式よりエネルギー保存則の方が計算量が少なくなる可能性があります。 pic.twitter.com/i0BRo0yQe4

【実戦問題13】力学電磁気融合問題

(過去問解説 東京大学(1990年))

この問題,初見では「盛り込みすぎだ」と感じたのですが,

今は「もっと盛り込めるのではないか」と思っています(笑)

例えば,

極板Aをピストンにして極板Bも含めてシリンダで覆ったら

「熱力学の問題」になるのではないかな…とか,

やはりこのバネを自己インダクタンス一定のコイルと考えて…とか,

この装置全体を傾角θの斜面上に置いて滑らせてみよう…とか,

どういう設定ならば高校範囲で解ける問題にできるのかを

考えるのも面白いですよ。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 18, 2021

単振動・力学電磁気融合問題

(問題)

添付ファイル(4枚)を解こう。東京大学(1990年)の過去問です。パッと見ると,ばねが(回路中では)コイルとして働いていて 自己インダクタンスが変動しているように見えます。しかし「インダクタンスは無視」とあり,ホッとした覚えがあります(笑) pic.twitter.com/IocwUIny3j

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 18, 2021

単振動・力学電磁気融合問題

(解答・解説)

どこまで盛り込むんだという感じの問題です。

設問Ⅲについては,設問ⅠでQ(x)が求まっているのでそれを時間微分して,Aの速度に対する電流iの振る舞いを見てもいいのですが(時間があればトライしよう),解答では現象から説明しました。 pic.twitter.com/icjw6HE9me

【実戦問題14】安定,不安定なつり合い

(過去問解説 中央大学(1991年)<改題>)

【実戦問題9】(福井大学過去問)でも扱った内容です。要注意の問題。

実際の中央大学の入試問題では,

全位置エネルギーUおよび力Fについては,グラフを描かせています。

ちょっとそれはやりすぎなので,選択問題としました。

数学的な処理,しかもスピードが求められる問題です。

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 19, 2021

単振動・安定,不安定なつり合い

(問題)

添付ファイル(4枚)を解こう。中央大(1991年)の過去問。少し前にも述べましたが,最近の入試問題では,与えられたグラフや式を数学的に処理し,そこから物理的な意味を読み解くというタイプが増えています。さらにスピードも求められます。 pic.twitter.com/FHH1BHih53

【二次・私大対策】

— マナ物理 (@manabu_physics) February 19, 2021

単振動・安定,不安定なつり合い

(解答・解説)

力や位置エネルギーのグラフの概形を選び,安定なつり合いの位置や不安定なつり合いの位置を類推する問題です。数学的な処理の仕方も重要になってきます。

下の問題(福井大学過去問)も参考にしてください。https://t.co/RsFHbTfTkQ pic.twitter.com/DlI1oXAdey

以上です。

よろしければ,フォロー&スキをお願いします。

マナブ