【病理学】病理解剖と法律について

このアカウントでは二級病理検査士や臨床検査技師の資格取得を目標にされている方に向けて、ゴロや表など交えながらわかりやすさを意識して情報を発信しています。

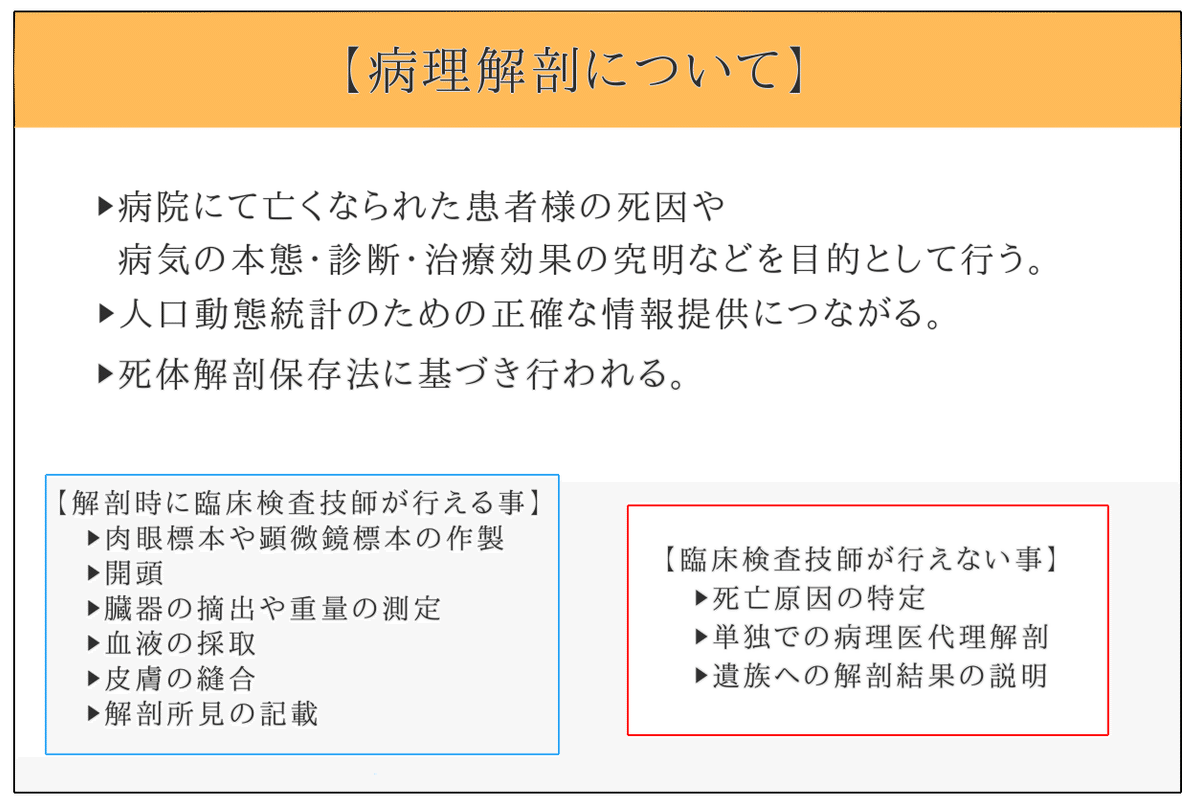

今回は病理解剖に関連する事柄や法律についてまとめていきます。

臨床検査技師の国家試験で、病理解剖に関する問題は第62回から第66回まで連続で1~2問出題されていました。

内容は「病理解剖で正しいのはどれか」「臨床検査技師が行えるのはどれか」といった内容です。そういった点も確認しながら勉強していきましょう。

【病理解剖とは】

病院において、病気で亡くなった患者の死因や病気の本態、診断、治療効果の究明などを目的に、携わった臨床医の求めに応じ行われる。

病院で亡くなられた患者様の病気がどのように進行していったのか、明確な死因はなんだったのか、治療効果は正しく出ていたか、病気のメカニズムを解明する、などを目的として病理解剖は行われています。

その他、人口動態統計のための正確な情報提供に役立っています。

【解剖に関連する法律について】

▶死体解剖保存法

【死体解剖保存法の目的】

▶人の死体の解剖と保存(妊娠4カ月以上の死胎含む)

▶死因調査や公衆衛生の向上

▶医療の教育や研究に役立てること

病理解剖は死体解剖保存法に基づいて行われます。

病理解剖時に犯罪と関係のある異常を見つけた時には、24時間以内に警察署長に届けることが義務付けられています。

【解剖実施前に必要なこと】

▶遺族の承諾を得る事

▶地区の保健所長の許可を得る事

ただし、地区の保健所長の許可を受けていなくても解剖が行える人がいますので注意しましょう。

【保健所長の許可がなくても解剖が出来る例】

▶厚労大臣の審査を受け認定された医師、歯科医師など

▶医学大学の教授、准教授(病理、解剖、法医学)

▶刑事訴訟法、食品衛生法、検疫法に基づいての解剖

[病理解剖時に臨床検査技師が行えること]

▶肉眼標本や顕微鏡標本の作製

▶開頭

▶臓器の摘出や重量の測定

▶血液の採取

▶皮膚の縫合

▶解剖所見の記載

[病理解剖時に臨床検査技師が行えないこと]

▶死亡原因の特定

▶単独での病理医代理解剖

▶遺族への解剖結果の説明

病理解剖の補助にあたって臨床検査技師が行えること、行えないことの理解はとても重要です。診断をつけるといった医療行為は行えません。

ちなみに死体解剖保存法の中で、介助は技師や看護師が望ましいとしか記載がありません。介助者の資格については明記されていないので解剖に立ち会っている学生などでも写真撮影や臓器重量測定程度なら手伝っても問題ないようです。

【病理解剖時の感染予防】

▶解剖室専用の予防着、帽子、マスク、眼鏡、膝丈の長靴、前掛け、ゴム手袋などの着用

▶剖検後の器具、長靴、解剖台、床は次亜塩素酸で消毒する

【感染の危険性が高い疾患の感染予防例】

▶結核菌感染者:N95微粒子マスク・感染防止用ヘルメット着用

▶B型肝炎感染者:あらかじめワクチンを接種

▶AIDS発症者:誤って手指を切った場合は速やかに抗HIV薬を服用

【解剖の種類について】

▶病理解剖

▶系統解剖

▶行政解剖

▶司法解剖

【系統解剖について】

▶解剖学者や医学生が主に実施

▶医系の大学内で行う

▶医学や歯学の学生教育が目的で人体の正常構造を学ぶ

▶生前の本人の申し出による献体を使わせていただく

【行政解剖について】

▶監察医が実施

▶監察医務院や警察が指定した場所で行う

▶犯罪と無関係の伝染病・中毒・災害などで亡くなった方の死因特定

▶死体解剖保存法に基づいて行われる

【司法解剖について】

▶法医学者が実施

▶法医学教室で行う

▶犯罪が疑われる死体の死因特定

▶刑事訴訟法に基づいて行われる

解剖の種類は4つ挙げられますが、こういうのがあるんだ程度の理解で大丈夫です。ちなみに司法解剖と行政解剖をまとめて法医解剖と呼びます。

今回の記事は以上になります。

最後にまとめの表を載せておきますね。

わかりやすかったり、ためになったよって方、スキボタンやフォローいただけると嬉しいです。これからもコツコツ配信していきます。一緒に頑張っていきましょう。