京都の休日 59 〜【金地院(こんちいん)】特別拝観:八窓席は〇〇好みのお茶室でした〜

南禅寺(なんぜんじ)。

その塔頭(たっちゅう/

大きなお寺の境内にある小さなお寺)のひとつ、

「金地院(こんちいん)」を

訪れました。

塔頭といっても

東京に暮らす身からすると

ずいぶんと立派なお寺。

重要文化財のお茶室などが

「特別拝観中」でしたので

本日はその様子を中心に

ご紹介いたします。

ちなみに、

「特別拝観」は

ガイド付き(所要時間30分ほど)

となります。

その見どころは

・長谷川等伯の

《猿猴捉月図(えんこうそくげつず)》

そして、

・京都三大名席の一つ

「八窓席(はっそうせき)」。

さっそく

ご案内してまいりますが、

その前に「金地院」の歴史を。

金地院は

応永年間(1394~1428年)

南禅寺68世住持

大業徳基(だいごうとっき)が

室町幕府四代将軍

足利義持(よしもち)の帰依を得て

北山の鷹ヶ峰に創建したことが始まり

と伝わっています。

しかし、一度荒廃してしまった金地院。

これを現在の南禅寺境内に移し

再建したのが

慶長10年(1605年)、37歳の若さで

南禅寺270世住持となった

金地院崇伝(こんちいんすうでん)でした。

徳川家康からも

絶大の信頼を得ていた名僧です。

金地院の

「八窓席」は重要文化財、

「鶴亀の庭」は特別名勝に指定されています。

それでは、

特別拝観の様子を。

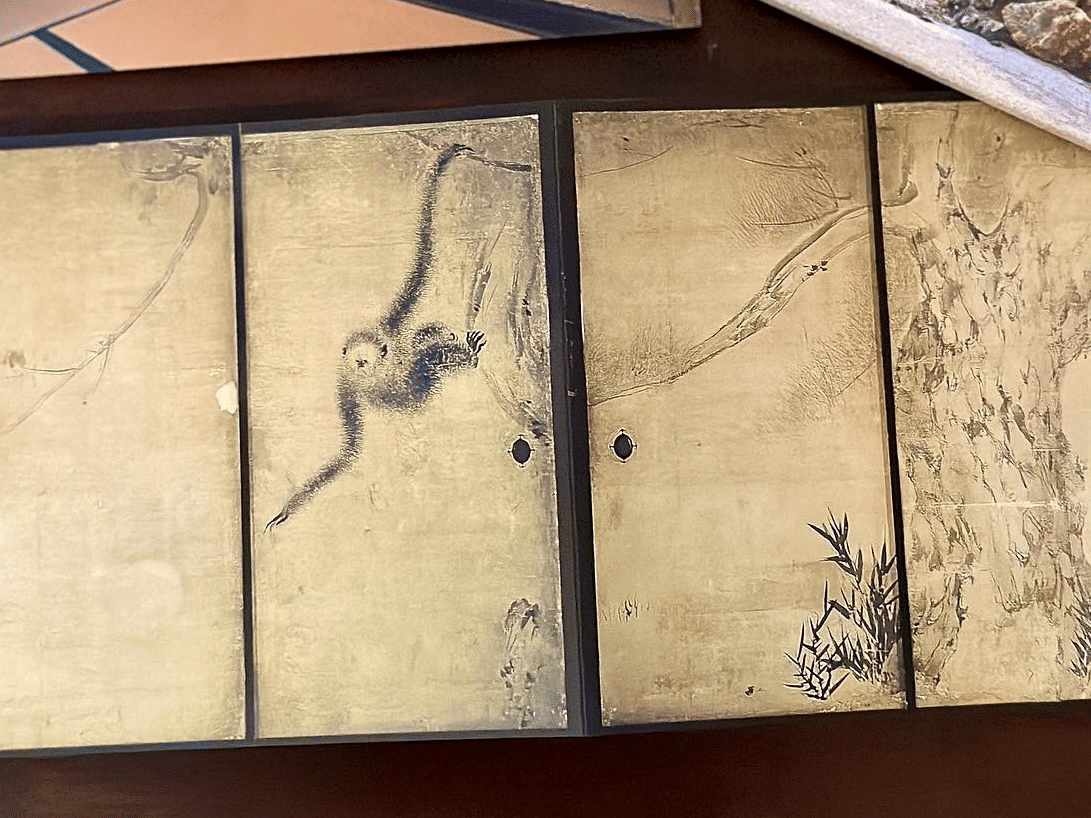

まずは、

小書院の襖絵

長谷川等伯の

《猿猴捉月図(えんこうそくげつず)》。

木の枝につかまる

柔らかな毛並みの愛らしい一匹の猿が

描かれたこちらの襖絵。

実はここに

禅の教えが説かれているのです。

水面に映る月を

つかもうとしている猿。

「実体のないものを

追いかけていると溺れてしまう。

だから、足元をしっかり見なさい」

という教えが込められているとのこと。

お隣には同じく

長谷川等伯の

《老松》の襖絵もございます。

続いて、

京都三大名席の一つ

「八窓席(はっそうせき)」。

江戸時代初期の茶人

小堀遠州(こぼりえんしゅう)作の

こちらの小さなお茶室は

武家の方々に

好まれていたのです。

その理由は

客人の上下関係が

浮き彫りになるため。

武士と仕える人とでは

入り口も座る場所も異なります。

(その前の時代を生きた

千利休は茶室に入れば

皆平等としていました。)

お茶室に入る前に手を清める

「蹲(つくばい)」も

縁側から手を伸ばしたら

落ちそうな距離に置かれていて。

お付きの人が間に入り水をくみ

武士の方々は立ったまま

手を清めていたことが伺えます。

武士の方々へのおもてなしに

あふれたお茶室だったのです。

設えられた窓の数も

縁起の良い「八」となっております。

(明治時代の改築のより現在は六つ。)

ここからは、

特別拝見でなくとも

見学できる場所となります。

徳川家の繁栄を願う

「鶴亀の庭」。

こちらの枯山水庭園も

小堀遠州(こぼりえんしゅう)の作です。

長寿の象徴、鶴と亀をかたどった石を囲むのは

「枯れない」常緑樹。

亀の背から伸びる

松は樹齢700年とおっしゃっていました。

こちらのお庭は

金地院を再建した僧侶

「金地院崇伝(こんちいんすうでん)」が

徳川家光を

お迎えするため

小堀遠州に設計を依頼したそうなのです。

しかし

徳川家光が訪れる前に

金地院崇伝(こんちいんすうでん)は

この世を去ってしまい

そののちも

家光が足を運んだ記録は

残っていないそうです。

それでも、随所にちりばめられた

「縁起物」は現在のわたしたちの目にも

華やかでおめでたいものに映ります。

庭園の上には

「東照宮」もあるのです。

ということで

今回は「金地院」をご紹介いたしました。

武士好みのお茶室

徳川家光のためにつくった庭園

丁寧な解説を聞きながらの観光は

より味わい深いものでした。

南禅寺、永観堂を訪れた際には

ぜひお寄りくださいませ。

写真・文=Mana(まな)

「南禅寺 塔頭 金地院」

住所:京都市左京区南禅寺福地町86-12

拝観時間:8:30〜17:00(12〜2月は16:30)

「八窓席」「猿猴捉月図」の

特別拝観ガイドツアー(30分ほど)

9:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30

団体予約が入っていることもございますので

事前にご確認の上お出かけされることをおすすめいたします。