東京の休日 #49 〜深まる秋にわくわくする「日本美術」を愉しみました〜

秋が深まると普段よりも

ちょっぴり感傷的な気分になるせいか

アートにふれた時に

より深くその作品を味わえるように感じています。

今回訪れた

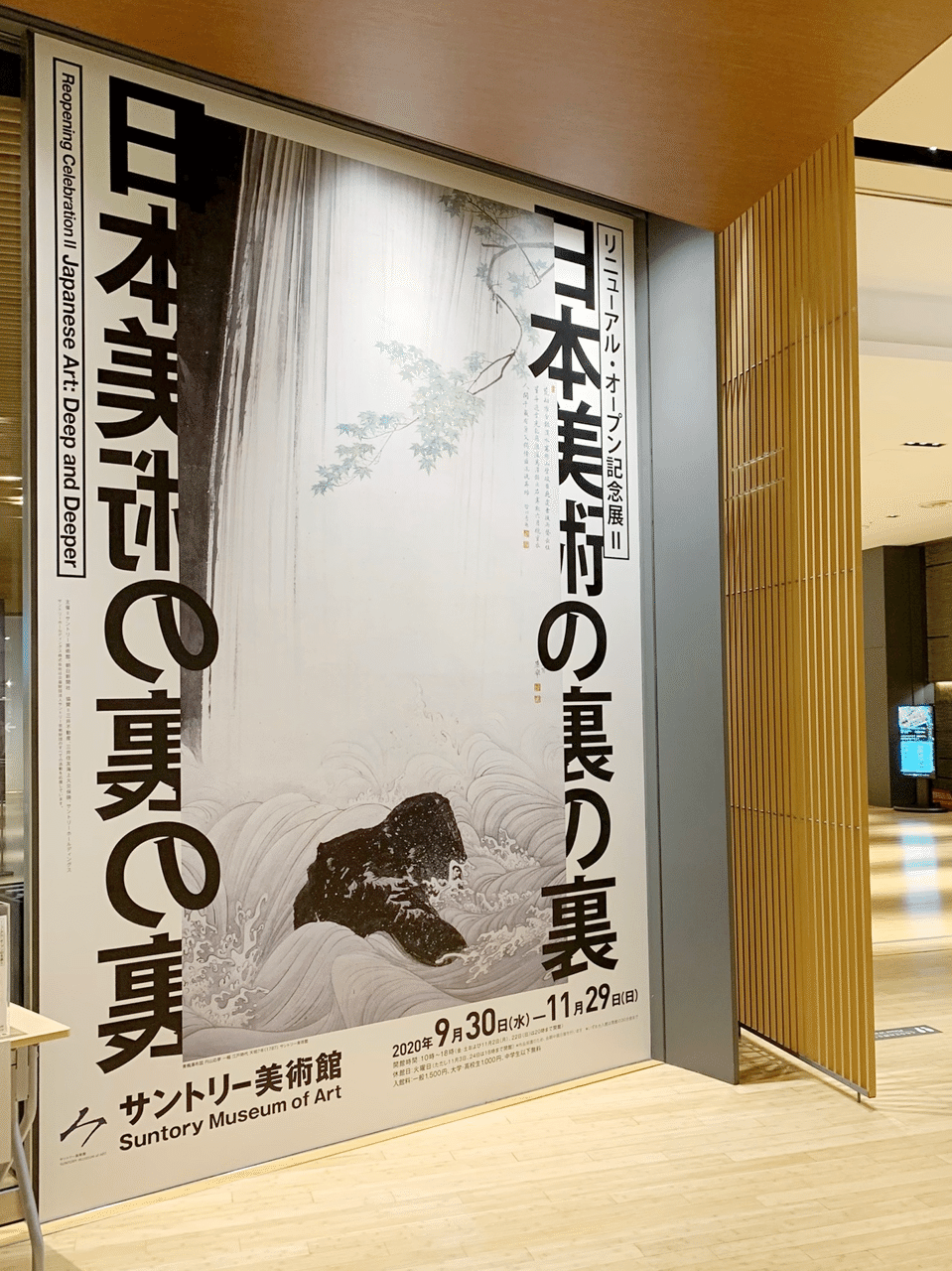

『リニューアル・オープン記念展 Ⅱ

日本美術の裏の裏』は、

そのような芸術の秋にぴったりの

味わい深い、愉しい展覧会でした。

第1章 空間をつくる

で出迎えてくれる

円山応挙

《青楓瀑布図》

いつも心を奪われる作品を鑑賞していると

その場の空気や音を感じられるような

気がするのですが

こちらの展覧会では

ほんとうに「音」が聞こえてくるのです。

さらに、

重要文化財

伝 土佐広周

《四季花鳥図屛風》

の前を蝶が舞っています。

美術作品を立体的に愉しめる空間となっていました。

《武蔵野図屏風》

続いて、

第2章 小をめでるのエリアへ。

《雛道具》

小さいものに可愛さをおぼえるのは

今も昔も変わらないそう。

《雛道具のうち

牡丹唐草文蒔絵銚子》

こうして虫眼鏡で覗いてみると

作品の繊細さがうかがえます。

《切子霰文脚付杯》

そして、

第3章 心でえがくのコーナーへ行くと

ねずみや猿が人に扮しています。

《鼠草子絵巻》

一つずつの場面をじっくりと観てみると

おもしろいのです。

《藤袋草子絵巻》

(こちらの絵巻の物語は

サントリーさんの公式サイトに掲載されています。

https://www.suntory-kenko.com/contents/enjoy/binosiori/emaki_02.aspx )

当時の日本の人々のユーモアにふれたような

気分になりました。

階段をおりた先の

第4章 景色をさがすの

焼きもの展示も粋でした。

360度作品を観られるようになっていて

自分なりに「正面」をさがしてみる

愉しさを味わえます。

《根引松文三耳壺》

こちらの鶴はそれを決めがたいほど

どこから観ても美しい作品でした。

《色絵鶴香合》

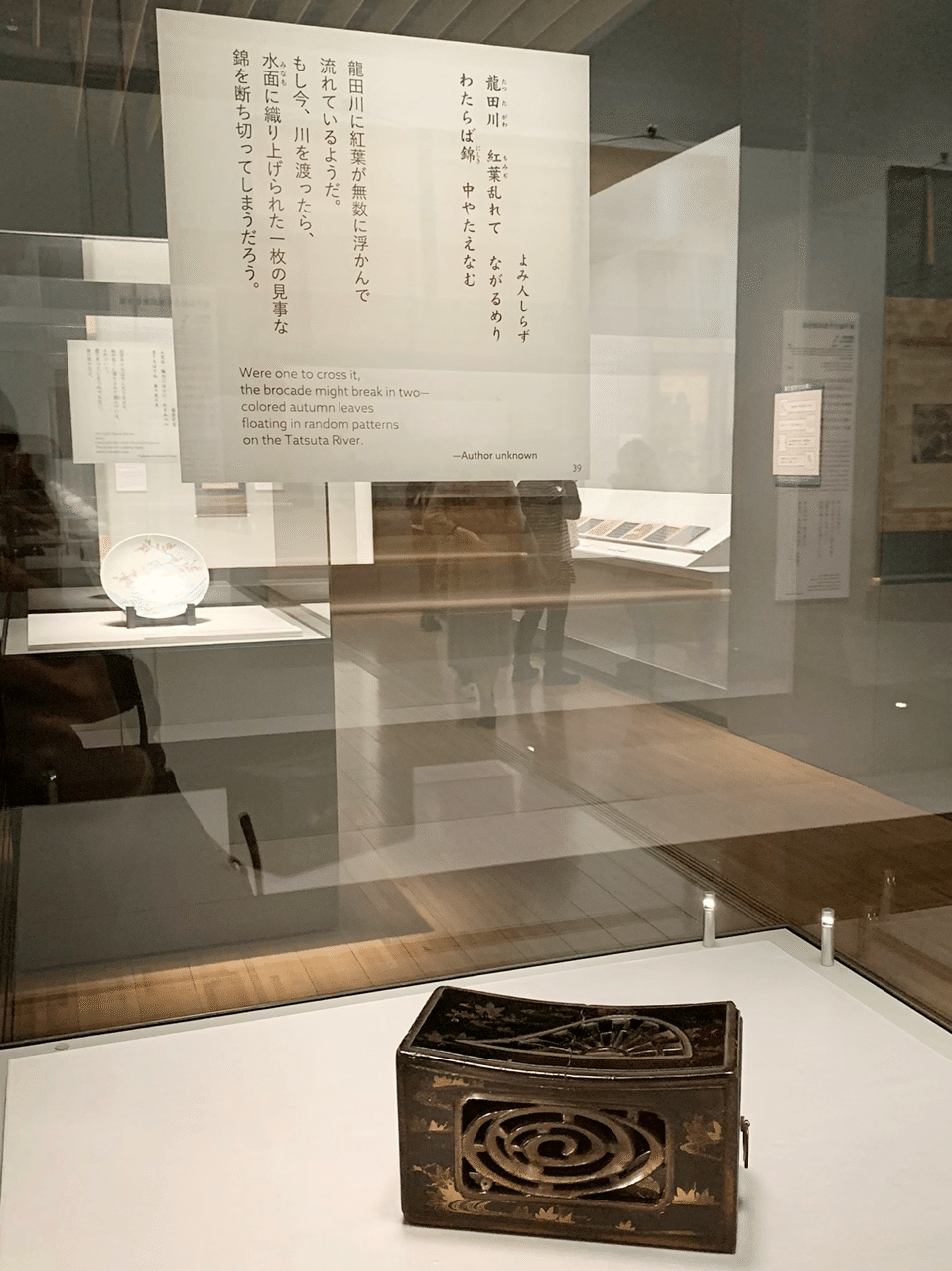

そして、和歌と作品が合わせて

展示されている

第5章 和歌でわかる。

↑ここでもおもしろい演出が。

作品だけでなく展覧会自体が

ほんとうに愉しいのです。

《吉野図屛風》

仁阿弥道八

《色絵桜楓文透鉢》

和歌と作品を交互に観ることで

より深くどちらも味わえました。

左・《白泥染付金彩薄文蓋物》

右・《小倉山蒔絵硯箱》

ともに重要文化財。

《楓流水蒔絵車透香枕》

左・《能装束 撫子模様唐織》

右・《白綸子地橘亀甲文字模様小袖》

最後に、第6章 風景にはいる

では風景の中に小さく描かれた人々の

心情や何をしているか

を想像できるエリアになっています。

住吉派

《隅田川名所図巻》

池大雅

《青緑山水画帖》

読み解くヒントが

横に書かれているので

日本画初心者のわたしにも

とても考えやすく

作品を深く知るきっかけとなりました。

伝 土佐光高

《洛中洛外図屛風》

そのことで日本画の愉しさに

気づけたように思います。

《浄瑠璃物語絵巻 上巻》

日本美術の奥ゆかしさ

さらに昔の人々の「愉しむ心」を存分に

味わえる展覧会。

外国の方にみてほしい日本が詰まっていて

日本への旅行が難しい今の状況を

残念に思ってしまうほどでした。

海北友雪

《徒然草絵巻 第五巻》

もちろん、日本人としてこの展覧会に足を運べて

ほんとうによかったなと思っています。

歌川広重

《東海道五十三次(保永堂版)のうち 由井》

展示された作品の素晴らしさもさることながら

サントリー美術館さんの粋な演出に

日本美術に初めてわくわくさせていただきました!

そして、観賞後は

併設のカフェ加賀麩不室屋で

お麩のフレンチトーストをいただきました。

軽やかで、くせになる食感でした。

150年の伝統を誇る金沢の老舗、不室屋さん。

こうしたお麩のアレンジも

日本人らしい愉しむ心が現れているのかも

しれないですね!

リニューアル・オープン記念展 Ⅱ

日本美術の裏の裏

会期 2020年9月30日(水)~11月29日(日)

開館時間 10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

※11月2日(月)、22日(日)は20時まで開館

※いずれも入館は閉館の30分前まで

休館日 火曜日

※11月3日、24日は18時まで開館

※ショップ、カフェも休館日は休業

https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2020_2/index.html

(詳細や開館時間の変更等は公式サイトをご覧くださいませ。)