豆寄席第16回『2022国際ロボット展に見る産業用ロボットの最新技術動向』参加レポート

こんにちは!豆蔵note編集室です!

今回は豆寄席レポートをご紹介します。

What's 豆寄席?

豆寄席は、豆蔵が毎月社員向けに行なっている技術イベントです。是非この場を皆さんとの交流の場として活用したい!そんな声をもとにオープンな場として提供する事に致しました。豆寄席では、豆蔵の技術的知見、開発スタイル、開発の楽しさ等を皆さんと一緒にお話しさせていただいております。connpassを通じて無料のオンラインセミナーとして開放中です!是非お気軽にご参加ください^^

テーマ:2022国際ロボット展に見る産業用ロボットの最新技術動向

世界最大級のロボット展示会である「国際ロボット展」が2022年3月9~12日に開催されました。豆蔵は今回で3回目の出展となり、最新のロボット技術を展示して盛況をいただきました。昔から豆蔵をご存じの方は「豆蔵がロボット!?」と思われる方も多いかもしれませんが、実は10年近くロボット開発を行っており「ロボットの豆蔵」としても認知されてきています。今回の豆寄席では、国際ロボット展の各社の出展物を見ながら産業用ロボットの技術動向を技術解説を交えてご紹介いたします。

以下、豆寄席レポート

小野寺 龍大

2022年3月28日に豆寄席第16回として、『2022国際ロボット展に見る産業用ロボットの最新技術動向』を開催しました。

本稿では、豆寄席の参加レポートとしてご紹介します。

なお、当日は社内外問わず、100名近い方に参加いただき、大盛況となりました。

筆者自身はロボットについての知識が乏しく、知らない事柄が多くありましたが、興味深い内容でした。業界としての主流の技術や、最新の技術を学べる良い機会でした。

また、豆蔵で開発しているロボットについても知ることができました。

登壇者のプロフィール

今回、講師として登壇したのは、弊社豆蔵のロボット開発のリーダーであり、主幹コンサルタントの大国征司です。

2008年に豆蔵に入社し、モデル駆動開発、開発プロセスのコンサルティングに従事しています。

元々はロボットの人ではなかったそうですが、ロボット開発に携わるきっかけがあり、今ではロボット開発におけるドメインエキスパートになったそうです。

講演内容

はじめに

豆蔵のロボットビジネス

産業用ロボットについて知る

2022国際ロボット展

技術解説

トレンド

さいごに

はじめに

今回の講演は産業用ロボットに馴染みのないソフトウェア技術者を対象としており、基本的な技術解説を交えた講演となっていました。しかしながら、ロボット関係の参加者もいらっしゃるということで、ロボット業界の技術者向けの内容も盛り込んだ話となっていました。

豆蔵のロボットビジネス

まずは豆蔵のロボットビジネスについてのご紹介からでした。

豆蔵を知っている方は驚かれるかもしれませんが、実は豆蔵でもロボットの開発をしており、ROSも用いています。元々はソフトウェアの会社ですが、システム工学・ソフトウェア工学を強みに、ロボット工学を加えて、メカ・エレキ・ソフトのロボットシステム全体に渡って開発およびその支援を行っています。ロボットシステムの個別要素に特化して開発している会社は多くありますが、ロボットシステム全体に渡って開発している会社は珍しいとのことです。

ただし、ロボットメーカのようにロボットの販売を行っているわけではなく、ロボットシステムの開発をする会社であるので、ロボット企業の競合ではなく、仲間であるという位置づけです。ロボットメーカ企業に対しては、新規ロボットの試作開発の支援などをしています。ロボットユーザ企業に対しては、市販ロボットのシステムインテグレーションや少数のカスタムロボット開発を行っています。

産業用ロボットについて知る

次に、産業用ロボットに関する基本的な解説がありました。

ロボット業界における企業の関係

ロボット業界の各プレイヤーの役割と、それぞれがどのように関わりあっているかの説明がありました。ロボットを導入して生産を自動化したいロボットユーザがロボットメーカから購入しても、そのままで生産が自動化できるわけではありません。ロボットに仕事をさせるには、部品メーカが提供するロボット周辺のシステム部品を組み合わせることが必要となります。そのために、ロボットSIerと呼ばれるプレイヤーが、ロボットメーカとロボットユーザの間に入り、ロボットシステムを完成品に組み上げるそうです。

筆者は、ロボットメーカがロボットを組み上げていると思っていたので、このような関係性になっていることを知りませんでした。

協働ロボットの増加

多品種少量生産や変種変量生産への要求が高まっていることや、人手不足や人件費高騰といった社会的背景より、ロボットによる生産自動化のニーズが高まっています。従来の産業用ロボットは本質的に危険であり、安全柵の中しか動作することができませんでした。このため、ロボットの設置には大きなスペースが必要で、ロボットユーザ企業の大半は大企業でした。しかし、国際規格の改訂によって安全柵を不要にできる協働ロボットの要件が定義されたことにより、省スペース化、導入コストの軽減、生産性向上を実現するシステム構築が可能になりました。これにより、これまでロボットが導入できなかった中小企業が新たなロボットユーザ企業となっているそうです。

デンマークのUniversal Robotsが2008年に世界で初めて協働ロボットを販売し、これが大ヒットしました。同社が協働ロボットの市場を開拓し、それに追従する形で各社が協働ロボットに参入してきているのが現状だそうです。

しかしながら、協働ロボットは人と近い場所で稼働するので、衝突時に安全性を担保する必要があり、国際規格では人間の部位ごとに許容できる力の大きさが制限されています。力は質量と速度によって決まるため、ロボットの動作速度を下げる必要があり、それによって協働ロボットの生産性が低いということが協働ロボットの課題となっています。ロボット企業各社では、協働ロボットを速く動かし、生産性と安全性を両立させるための対応をしているそうです。

2022国際ロボット展

2022年3月9日~12日に、世界最大級のロボット展示会である「国際ロボット展」が開催されました。豆蔵も本展示会に3回目の出展をし、多くの方に来場いただきました。国際ロボット展の各社の出展物を見ながら、産業用ロボットの技術動向について、技術解説を交えてご紹介がありました。

豆蔵の出展

豆蔵では、以下の展示をしました。

非接触外装センサによる衝突回避

外装センサによって人との距離を検出して、衝突する前に避ける動作をするシステムとなっています。従来であれば、衝突を検出して停止するのが一般的ですが、そうすると衝突によって人に加える力を抑える必要があり、遅い速度で動作させなければならず、生産性が低いという課題がありました。本システムでは、人の接近を検出することができるため、衝突する前に速度を落としたり、回避したりすることができます。これにより、協働ロボットでも高速に動作させることができます。

ビジュアルコンベアトラッキング技術

ロボットがコンベアを流れるワークに追従して操作をすることをコンベアトラッキングと呼びます。通常は、エンコーダ(位置センサ)をコンベアに設置し、ロボットがエンコーダからコンベア速度を取得する必要がありますが、豆蔵では、3Dカメラから取得したRGBD画像から画像処理でコンベア速度を取得する技術を開発しています。これによってエンコーダが不要となり、ロボットがコンベアと物理的に繋がらなくなるため、ロボットの設置・移動が容易になるというメリットがあります。

モータユニット開発

昨今、ロボットユーザ企業でカスタムロボットのニーズが高まってきており、部品メーカからロボットの関節機構の構成要素であるモータユニットの販売も多くなってきています。豆蔵ではカスタムロボットの開発や、モータユニットの開発サービスを提供しています。

他社の出展

出展したロボットメーカは22社あり、そのうち18社が協働ロボットを取り扱っていました。その中で気になった4社を紹介いただきました。

NEURA Robotics: MAiRA

ロボットの中に多くのセンサが組み込まれており、それらの配線がどうなっているのかがとても気になったそうです。センサが増えるとそれだけ配線が増えてしまうので、おそらく大きな中空径のモータや減速機を使っていると予想されますが、ロボットの内部に多くの配線がするのは難しいそうです。また、cognitive robotというコンセプトで発表しており、ロボットの中ですべての認識を完結するように作られているということも特徴的な部分とのことです。

ダイヘン: アーク溶接向け協働ロボット

アーク溶接は火花が飛び、危険作業であるため、協働ロボットして相性が良くないように感じたそうですが、こちらの企業は市場性があると考えてるようでした。

ファナック: CRXアーク溶接パッケージ

ファナックも協働ロボットでのアーク溶接を出展していました。同社は協働ロボットに溶接機を組込みパッケージ化されたシステムとして販売しています。特徴としては、シームファインディングによるダイレクトティーチングの教示点の設定ができるという点です。従来は、熟練者でなければ困難であった溶接点の位置決めを、シームファインディングで自動化することで簡単に位置決めをできるようになるとのことです。

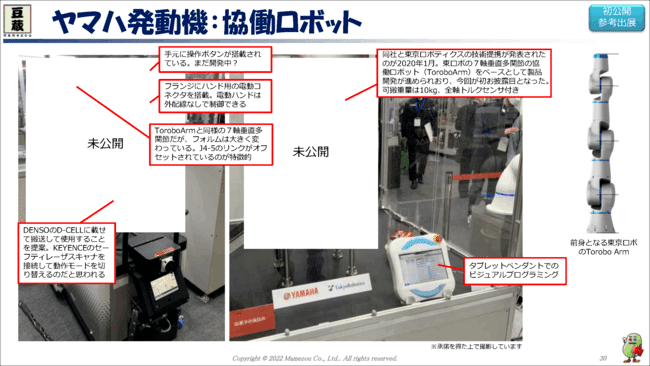

ヤマハ発動機: 協働ロボット

(開発中のロボットであり公開NGでしたので、配布資料では写真掲載は伏せております。)

東京ロボティクスと業務提携して開発したロボットの展示でした。7軸垂直多関節の協働ロボットであり、前身となるのは東京ロボティクスのTorobo Armとなりますが、4番目と5番目の軸間がオフセットするように変更されているのが特徴的だそうです。これにより、4番目の軸の可動域が広がり、ロボットの先端が手前のものに届くようになるとのことです。

技術解説

6軸 VS 7軸

ロボットが3次元空間で移動するには、x軸、y軸、z軸に対して平行移動と軸周りの回転の6つの自由度があればよいですが、ここに冗長軸を設けて7自由度をもつ7軸にすることで、複雑な動作をすることができるようになります。人間の腕も7自由度であり、肘にあたる部分の角度の調整による特異点の回避や動作領域の拡大をすることができます。

トレンド

最近のロボット業界で盛んに取り組みが行われていることのご紹介がありました。

ビジュアルプログラミング

ロボットに導入における一番の障壁として、ティーチングというロボットプログラムがあります。このティーチングを簡単にすることが課題となっていとのことです。この部分のトレンドとして、ビジュアルプログラミングが挙げられます。ブロックを組み合わせていくことでロボットの動きを設定できることで、初学者であっても簡単にプログラミングができるようになります。この技術に取り組んでいるメーカが増加しています。また、ペンダントとしてタブレット端末を使用するメーカも増えており、ロボットの操作を簡単化する取り組みが盛んになっています。

協働ロボットの衝突回避

様々な距離センサ(外装センサ、3Dカメラ、レーザスキャナ)を用いて人間との距離を監視して衝突を回避する取り組みが多くなっています。センサをロボットに内蔵するメーカが増えているそうです。

モータユニット

部品メーカによる中空のモータユニットの展示が多くあったそうです。背景として、ロボットユーザ企業のオリジナルロボットの開発のニーズの高まりがあるのではないかと考えられます。ロボットユーザ企業でもロボットを組み上げることができるようになってきていますが、ロボットを組み上げることができても、その品質保証やサポートといった部分についての課題をクリアしていくこと必要となるため、市場規模がどれくらいあるのかについては見極めていく必要があるとのことでした。

まとめ

豆蔵ではロボット開発者の求人をしております。メカ・エレキの技術者だけでなく、ソフトウェアやAIの技術者も募集しています。ロボットに携わったことのない人でも、ソフトウェアの知識を活かして開発に参画することができます。

筆者自身もロボット開発経験がゼロでしたが、ロボット開発の案件に関わってきました。自分の強みを活かして、開発に携われます。

以上が豆寄席第16回『2022国際ロボット展に見る産業用ロボットの最新技術動向』の参加レポートとなります。

豆蔵のロボット事業については、筆者自身がよくわかっていないこともあり、改めて、その立ち位置やどのような技術を売りにしているかを認識できました。

また、ロボット業界における最新技術について技術解説を交えて講演いただき、今まで知らなかったロボット技術や課題、それを解決するための各企業の施策を学べました。

本参加レポート・講演内容をお読みいただき、豆蔵やロボット業界の技術に関心をもっていただくきっかけになりましたら幸いです。

今後の豆寄席にもぜひご期待ください。

最後に

今回の豆寄席レポートはいかがでしたでしょうか?

豆寄席は月に一度オンラインにて実施しておりますので、ご都合の宜しい時に是非ご参加ください!

※転載元の情報は上記執筆時点の情報です。

上記執筆後に転載元の情報が修正されることがあります。