一級建築士学科試験における法令集選びとカスタマイズ法について

1.はじめに

この記事は次のような人にオススメします。

・独学で勉強を進めるにあたり、法令集はどこの出版社が良いか知りたい

・法令集のインデックスはどのように貼ると引きやすくなるか知りたい

※この記事を書くもとになった一級建築士学科試験の戦略については、以下リンクからどうぞ

上記リンク先でも解説していますが、一級建築士学科試験において、最も重要な科目は法規です。なぜなら、構造と並んで30点と配点が高く、法令集という答えを持ち込め、過去問からの出題が大半を占めるからです。

その法規の攻略法として、

①暗記を多用して法令集を引く頻度を減らす

②法令集を引くスピードを上げる

といつ2つのアプローチがあると考えています。私はどちらかというと前者を重視し、Ankiアプリを活用して点数の底上げを図りました。

※Ankiアプリに関する記事はこちら↓

ただ、これと並行して、法令集の引くスピードを上げるための法令集選び、インデックスの貼り方などのカスタマイズ方法についてもこだわりましたので、この記事ではその内容について共有します。

2.法令集はTACがオススメ

法令集選びについては、ちゃこさんの法令集比較記事がオススメです。最新は2021年版となっていますが、私が受験した2023年版でもこの傾向は変わっていませんでした。

私はこの記事を参考にして、最初はTACの法令集を購入し、年末にコロナにかかったことを良いことに、部屋に篭って線引きしましたw

3.法令集のインデックスは建築資格研究会メソッドがオススメ。ただし…

しかし、この後学習を進めていくうちに建築資格研究会の法令集カスタマイズ法を知り、法規科目で伸び悩んでいた私は総合資格の法令集に切り替える決断をします。なぜなら、建築資格研究会のインデックスや線引きは、総合資格の法令集をもとに作成してあるためです。

なお、建築資格研究会のインデックスの貼り方については無料で公開されていますので、下記動画をご覧ください(インデックスシールは有料会員になり、且つ2,000円を払って別途購入する必要があります)。

この手法の画期的なところは、法規科目の大半が過去問から出題されることと、出題の順番が毎年大体同じであることを利用し、必要最小限の数でインデックスの貼り方を決めていることですね!それとインデックスを3段組にすることで、表から見て全てのインデックスが見えるようになっているのも素晴らしいです!

4.TACの法令集で建築資格研究会メソッドを使用したい!

私は最終的に、試験までの残り時間の関係から総合資格の法令集のまま試験に臨みましたが、参照法令の豊富さはTACに軍配が上がります。総合資格の法令集に参照法令を多く書き込めば良いのではと考えて書き込んだりもしたのですが、日建学院の模試の際に書き込みについて指摘されたため、結局は参照法令の書き込みを全て消しました…。

試験会場で指摘されるリスクを考えると、参照法令が多く印字されているTAC法令集がベストです。しかし、建築資格研究会メソッドは総合資格の法令集が対象…。

そこで今回、TAC法令集で建築資格研究会メソッドが使えるよう、ネットで公開されているTAC法令集の線引き例を参照しながら、インデックスを貼るページの一覧表TAC版を下記のように作ってみました。興味のある方は試してみてください!

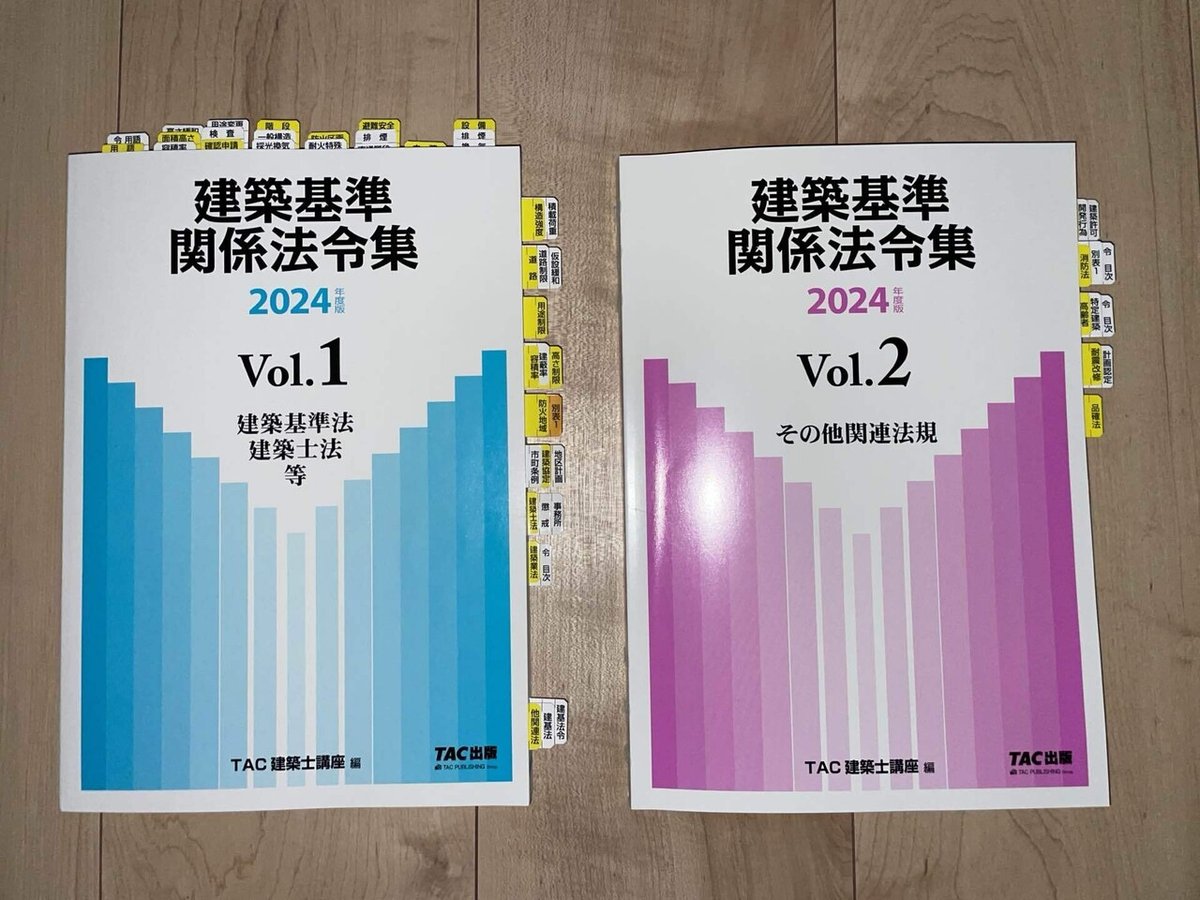

自分でもこの手法を試さねばと思い、令和6年版TAC法令集を購入し、インデックス貼りをしてみた結果がこちらです。

この画像から分かるように、上から見たときに一目でインデックスの全容が分かるのが、この手法の強みですね!また、インデックスの数が最小限なのでまだ貼るスペースに余裕があり、ここからさらに自分なりのカスタマイズが可能です。

なお、インデックス一覧表にも※印で注釈を入れているのですが、一部インデックスシールが法令集内の文字に重なってしまう部分がありましたので、そこは一部シールをカットするなどして対応する必要があります(下記画像参照)。

5.おわりに

ここまでオススメの法令集、インデックスの貼り方について解説しました。建築資格研究会の会員の方で、TAC法令集を試してみたいとお考えの方は是非試してみてください!

本記事が皆さまの学習の一助になれば幸いです!