Ankiアプリを活用した一級建築士学科試験の学習方法

1.はじめに

この記事は次のような人にオススメします。

・Ankiアプリを使ってどのような学習ができるか知りたい

・通信講座で勉強しており、講座の問題数だけでは演習量が足りないので特定の科目だけ強化したい

・自分でオリジナルの問題を作りたい

※この記事を書くもとになった一級建築士学科試験の戦略については、以下リンクからどうぞ

2.Ankiアプリを知ったきっかけ

私がAnkiアプリの存在を知ったのは電験2種2次試験の受験勉強をしているときでした。論説問題の基礎力をつけるため、隙間時間にできる良い学習方法がないかなと探していたところ、ふろむださんという方が出版されている「最新研究からわかる 学習効率の高め方」という本に出会いました。

この本は効率の良い学習方法について最新の論文に基づき科学的に解説した良書で、私の学習のバイブルになっています。あらゆる勉強、特に文章系の学習に活用できますので、興味のある方はぜひ一読されることをオススメします!

なお、私は結局、電験2種2次試験の計算問題を攻略することができず、電験2種は今も未取得のままですw

話が逸れましたが、この本の中でAnkiアプリが紹介されており、基本的な使い方もこの本で学びました。

3.Ankiアプリとは

「Anki」アプリは、英単語を暗記する時などに使用する暗記カードをデジタルで実装したアプリで、下記サイトからダウンロードできます。デスクトップ版及びAndroid版だと無料で使用でき、iOS版は有料です。

Anki Webへの登録やインストールまでの手順などは他のサイトに譲りますが、Ankiアプリの特徴として以下のものがあります。

・忘れた頃に問題を自動で再出題してくれる

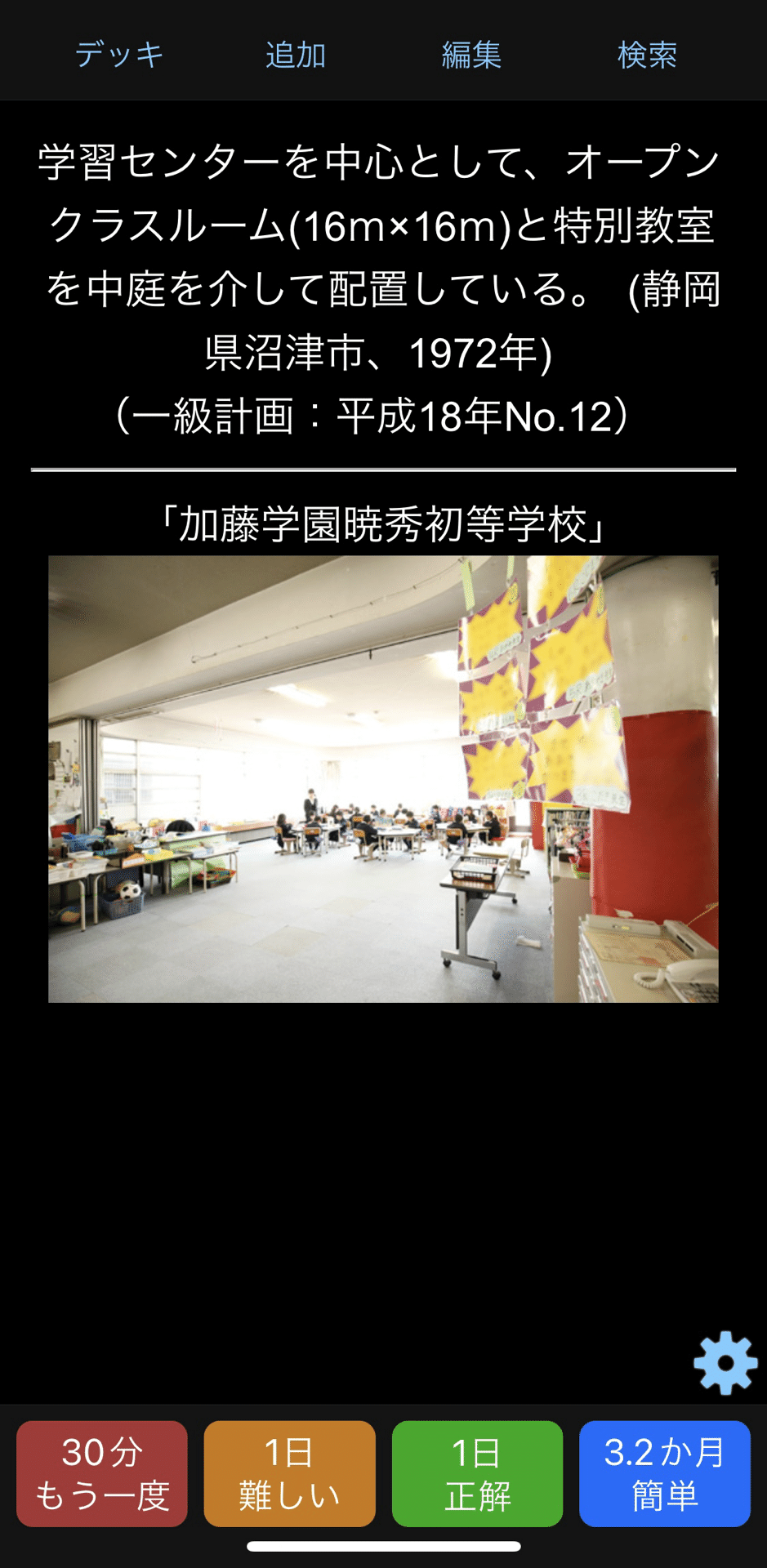

まずはこちらの画像をご覧ください。(画像はiOS版)

これがいわゆる暗記カードの表面です。画面をタップすると次の画像のように表面に続けて裏面が表示されます。

ここで、画面下に4つのボタンが表示され、自分が感じた難易度に応じて次の出題間隔が調整されます。しかもこの出題間隔は一定では無く、「正解」が続くと間隔が広がり、「もう一度」になると間隔がリセットされます。なお、この間隔は自分でも調整が可能です。

・あらゆる問題形式に対応可能

先ほどのはシンプルな暗記カードでしたが、次のような画像付きの問題や、穴埋め問題など、あらゆる形式の問題が作成可能です。

・いつでもどこでも問題演習が可能

デスクトップ版、iOS版、Android版があり、Webを通してデッキ(暗記カードの集まり)が同期できるので、PCでガッツリやることもできますし、スマホで隙間時間に演習することも可能です。

4.私の使い方

私が一級建築士学科試験の学習中に最初にAnkiアプリを活用したのは、計画科目の建築事例を覚えようと思ったときです。

暗記カードの元となる建築事例の問題は、TACの看板講師である井澤先生のブログにある「井澤式 建築士試験「実例」暗記法」を使わせていただきました。

先ほど上の画像でも紹介したように、事例の説明を問題にして、建築の名称を解答としました。しかしこれが難しいw

一問一答形式のように正誤問題にしないと、覚えるのが難しくて挫折しました。

※建築事例は最終的には、「一級建築士と学ぶ建物事例集」のクイズ形式コンテンツで鍛えました!

次に私が活用したのは、法規科目の暗記です。私が受講していたスタディングでは、問題数の不足感が否めませんでした。一方、TK Officeさんの過去問アプリについても、法規科目が無いのです。恐らく法改正への対応が大変だからでしょう。

合格ロケットや速学に別途課金すれば問題演習できますが、これらはパッケージになっているので科目別の購入などはできません。

そこで、既に加入していた建築資格研究会の法規問題20年分を単元別に分けて、登録することを試みました。とはいっても全て手打ちするのではなく、シンプルな表裏の暗記カード形式ならCSV形式で一気に登録できる機能がAnkiアプリにはあるので、それを活用しました。

これにより、隙間時間に法規科目の演習を重点的にやることで、ある程度法規の暗記をすることができ、試験直前に参加した日建学院の模擬試験では、法令集無しチャレンジを行い19点を取ることができました!

5.おわりに

ここまでAnkiアプリを活用した一級建築士学科試験の学習方法を紹介しました。このアプリは一級建築士製図試験の記述対策にも使えますし、他の資格試験にも活かせる神アプリだと個人的には考えています。

本記事が皆さまの学習の一助になれば幸いです!