崖から見る小立野台地、加賀藩の基盤

小立野台地下の笠舞方面を歩き、わき水を前回は巡りました。

今回は、お城寄りの台地下から台地上に登って行きます。

加賀藩の家老筆頭の下屋敷だった本多町

笠舞から金沢城に近いエリアは、加賀八家(加賀藩の家老格の八家)の筆頭、本多家の屋敷でした。

一万石の大名も多く存在した江戸時代、本多家は五万石。その下屋敷も広大で、兼六園のような規模です。

本多家の庭園は松風閣庭園といい、本多家の屋敷だった場所にあります。紅葉の名所だと個人的に思っています。

鈴木大拙館も本多町にあります。

鈴木大拙は、禅の思想を世界に紹介した仏教学者です。

今年は1月に地震があったものの、金沢は基本的に災害が少なく、人はおっとりしていて、深く思索に耽るタイプの人は少ないと感じています。

大拙は、金沢人には珍しい貴重な考える人だったのかもしれません。

でも、ちょっとしたことをどうしようかと考えるのは人の常です。

逸話では、江戸時代に加賀藩の本多家老が離れの川御亭へ行くときに、この橋でお茶にするかお酒にするかと考えたとも言われる思案橋。

この橋は、本多家の屋敷の端にあたります。ここは本多町の外れで、本多家の切れ目とら一致していて面白いところです。

本多町を歩いてみると、先の鈴木大拙の生家跡もあります。

この通りから、小立野台地を眺めてみましょう。

NTT西日本出羽町ビルが聳える

突き進んで行くと、坂が見えてきます。大乗寺坂です。

今は大乗寺は、野田山にあります。

もともと金沢市に隣接した野々市市にあったものを本多家が菩提寺として、江戸初期に本多町へ移し、江戸中頃に現在地へ再移転しました。

台地の上から見ると、坂の横から落葉した木の隙間から街が垣間見えます。

落ち葉が多く、坂の麓でかき集めていたご近所さんがいました。話をしていると、むかしは家の裏手から五輪塔の石がごろっと出てきたりしたよ、ということで驚きました。

本当に寺地だったのだと実感します。

崖下の寺町と小立野台地

大乗寺坂から2、3分歩くと、本行寺というお寺がありました。江戸時代の地図を見ると大乗寺の隣にあり、古くからのお寺だと分かります。

さらに少し進むと、またお寺があります。

まさに崖下にあり、よく見てみると池のようなものが。前回の小立野わき水群の仲間です。

さらに、またお寺です。

道の反対側には、嫁坂の表示があります。

ここを登ると、小立野台地上ですが、ここは登らず、さらに先へ行きます。

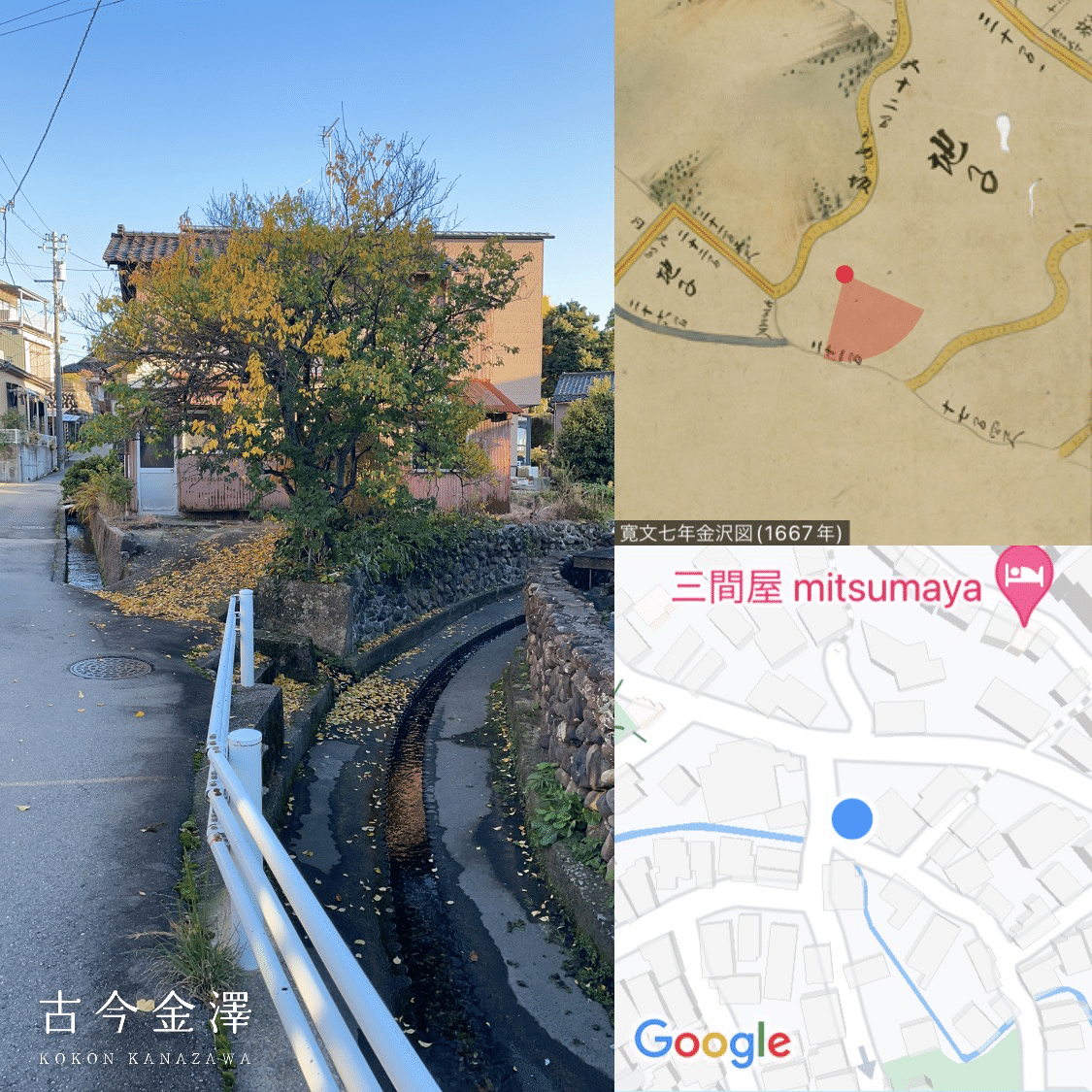

ここで、思案橋の勘太郎川へ続く辰巳用水の分流に出会います。

この辺りから、少し離れて台地を見上げると、まず崖沿いの家屋の並び、その後ろに高層ビルが見えます。

二十人坂とミュージアムとなった陸軍施設

さらに進むと、二十人坂。江戸時代に足軽の二十人組が住んでいた二十人町にちなんだ坂の名前です。

坂を登っていくと、高架になっていて、2つ橋がかかっています。

どちらも、川ではなく道の上。この道路は、昭和になってから軍事用に荷を効率よく上げるために造成されたものです。

揚地町陸橋の名にも、その意図が汲み取れます。

小立野台には、将校クラブの金沢偕行社、陸軍司令部、旧金澤陸軍兵器支廠などが置かれていて、そこへの荷運び用です。

大正地図の右上に陸軍練兵場

(NTT西日本出羽町ビル付近)

アプリ古今金澤より

今でも、旧金澤陸軍兵器支廠はいしかわ赤レンガミュージアムとして活躍中です。

その隣には、練兵場へとつながる通用門がありました。※扉、土塁は復元。

旧金沢偕行社、旧陸軍第九師団司令部庁舎も、国立工芸館として小立野台地にしっかと佇んでいます。

二十人坂の近くに、にゃんカフェブックスという本屋さんがあります。街歩きに疲れたら、最適なので寄ってみましょう。

猫好きなので、看板猫に会えるのを心ひそかに楽しみにしていましたが、この日は寒くお目見えは叶いませんでした。次回に期待です。

小立野台地の寺院群

カフェの裏手には、欠原菅原神社。

ここからも、崖下へ降りていく道があります。

左右に下る道

向かいあたりからは、さらに登り階段があり、上に寺院があります。

右手に見ているのは、慶恩寺(きょうおんじ)。

金沢城ができる以前、金沢は百姓の持ちたる国と呼ばれ、一向宗(浄土真宗)の国でした。

その拠点、尾山御坊(金沢御堂)を建設した御堂衆の1人が人望厚く、お寺を開いたのがこの慶恩寺です。

金沢のルーツが感じられるお寺です。

枝垂れ桜が有名なので、春に訪れたいと思いながら、実現せず、なぜかいつも夏か秋に。

夏は清々しいし、秋も風流でそれはそれでいいものです。

反対側には、こちらも古刹の真行寺。

本多家は加賀藩の家老ですが、五万石の大所帯だったので、本多家自体にも家老がいました。その家老が豊臣方の武将を弔うために建てられました。

さらに奥にも、圓證寺。

崖中に並ぶ町家の欠原町(がけはらまち)

階段を降りて、もう一度お城側へ歩いていきます。お寺のふもとに町家が並んでいます。

ここは、旧欠原町。崖の淵の通りにあたり、笠舞がけ原、がけ片原町と呼ばれていた場所です。

まさに崖下から見えていた町家の並びです。

家の間には、ポツポツと下への階段があります。欠原町の石柱の隣にも。

崖下の家の街並みがよく見えます。

そして、また道の少し上にお寺。

その下から見ると、まだ黒瓦の町家も残る街が眺められます。

進んで行くとさらに、町家と階段が。

上を見ると、ビルが聳え立っています。そして、ビル側の道路にはまたわき水が。

小立野のわき水、崖下だけでなく、中腹にも。

突き抜けて行くと、崖下で通り過ぎた嫁坂の上まで出てきました。

嫁坂は、加賀藩のやはり家老出羽守(出羽町の町名のもと)が娘を嫁に出すときにつくった坂だという説が有力です。

この先には、住宅街が続きます。

小立野台地の崖下、中、上と見てみました。

台地の上は、お城に近く、家老を含めた武家屋敷があったのでその名残が見られます。

崖下が、下屋敷から住宅街、田んぼの宅地化で進むごとに街並みの合間に見られる上下を結ぶ坂も増えていったのかなと名前のない坂をみつつ、秋の夕暮れです。

参考

「さきうら」高田慈久編

「金沢町物語」高室信一著

大乗寺ホームページ

「金沢稿本 寺社編」