金沢の風土を感じられる建築 Node

おもしろい建物にカフェがあると教えてもらい、見に行ってきました。

Cafe&Restaurant Nodeです。

正面には、アート作品があり、奥能登芸術祭の

作品を思い出しました。

さいはてのキャバレーは、奥能登芸術祭のインフォメーションセンターとしても使われています。

建物は、珠洲市と佐渡市をつなぐ定期船の待合室だったものです。

レトロ建築を斬新な形で活用していたのですが、今年の能登半島地震で被害を受け、解体されることが決まっています。

ややしんみりしてしまいましたが、気を取り直して、Nodeの脇にあるアートはゲームモチーフです。

でも、下に敷き詰められているのは瓦のかけらで、サステナブル。

外壁は、左官職人による土壁で、敷地の残土、地元ではの犀川の砂利、そして大樋焼の陶土が使われています。

金沢の茶道の歴史は大樋焼から始まったといっても過言ではありません。

文化に造詣の深かった加賀藩主が、京都より裏千家仙叟宗室(せんそうそうしつ)を茶道奉行として招きました。

そのときに、楽家の門人の長左衛門が仙叟に伴って、金沢へと移ってきました。

仙叟と長左衛門が、金沢の大樋村の陶土で生み出してきたのが大樋焼です。

大樋焼は、黒茶碗や飴釉の抹茶椀が特に有名です。

渦巻の紋は、水の流れを表していて、仙叟好みだと言われています。

仙叟の邸宅も金沢の浅野川の近くにありましたが、大樋美術館もそこから歩いてすぐのところにあります。

大樋焼はもちろん見応えがありますが、建物もギャラリーは、隈研吾氏の設計です。

また別の機会に、じっくり見ていきましょう。

Nodeの建物は、別の角度から見ると、すっきりモダニズム的な建築です。建物自体もアートよう。

マットな外観ですが、中に入ってみると雰囲気は一変します。

軽く、明るく、爽やかです。

庭の敷石は、地元産の戸室石です。

苔や陰で特徴が少し分かりにくいですが、戸室石です。

戸室石は、神社の灯籠や金沢城の石垣に使われています。

金沢城の石垣も、能登半島地震の際に崩れた箇所があり、一部入れなくなっています。

こちらも早期の復旧が望まれます。

この建物、上から見ると中で2つの道が交わっています。

Nodeの名前はここから来ています。

2つの道の交わるところ、結び目。緑のミチと街のミチの交差点。

この建物の建築家、奈良氏は、陶芸家でもあります。そして、大樋焼の家系です。

金沢の伝統、過去と新しい未来が、交わるところ。

アートと建築の交わるところ、とも感じられます。

反対側を見るとカフェエリアです。

カフェのに入ると、スタイリッシュですが、中庭に面した窓の上部は和紙で、和の要素を取り入れています。

植物の鉢も、陶器で、テイストは違うけれど、もしかすると大樋焼かもしれません。

cafe&restaurant Nodeは、金沢で有名なフルーツむらはたのカフェです。

最近フルーツ不足だったので、フルーツを補給します。

向かいにはギャラリーもありました。

2階部分はオフィスということで、見られず残念でしたが、緑のミチを外から眺めつつ、帰ることにします。

反対側を見ると、倉庫のような建物が並んでいます。

この場所、実は問屋町の入口にあたる場所です。

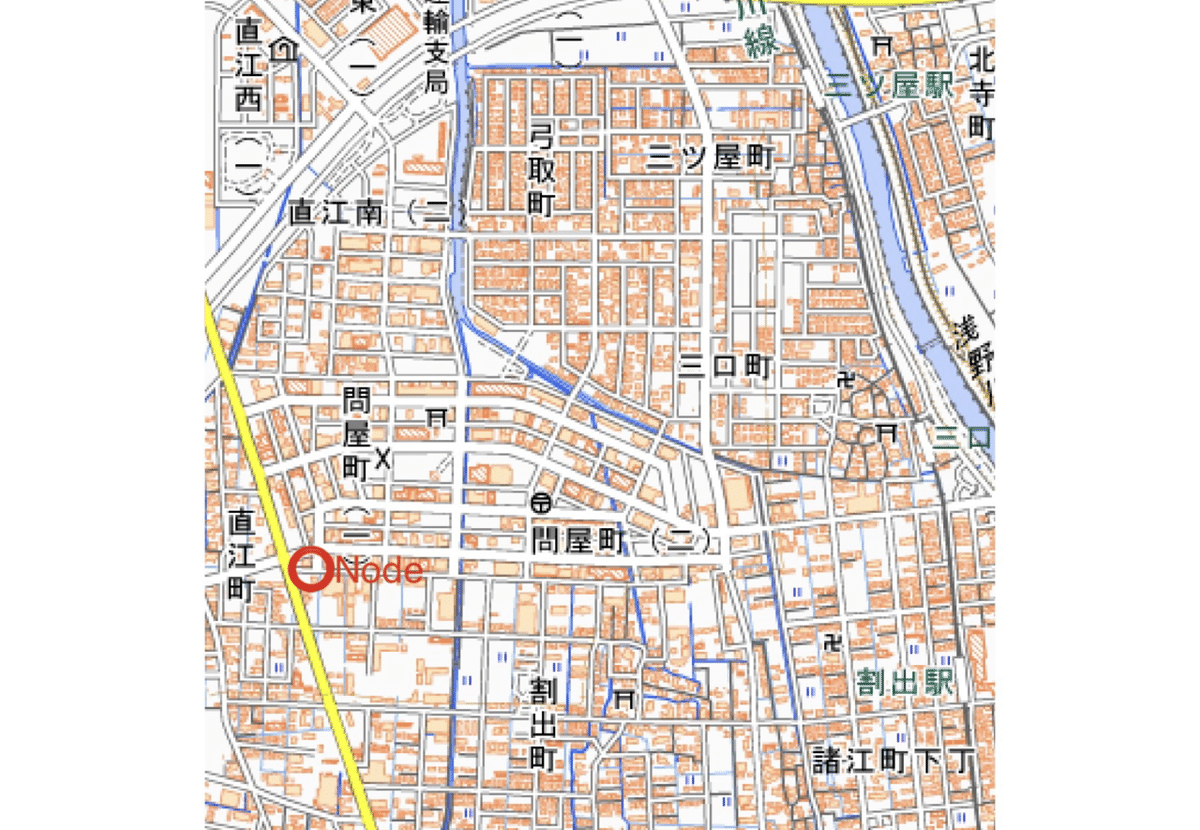

出典 : 国土地理院地図 標準(加筆修正)

問屋町は、自動車の普及に伴って、街中にあった問屋の利便性と交通緩和を考えて作られた街です。

地図を見るだけでも、街区がまわりのグリッドとは違うことが分かります。

次回は、問屋町を歩いてみます。

参考

casabrutus

https://casabrutus.com/categories/architecture/372289