金沢問屋町と問屋建築を活かしたCurator Museum Aster

前回、問屋町(といやまち)の入口にあたる場所に昨年できた金沢らしい建築を見ました。

問屋町は、問屋、卸売業者の集まった町です。

今回は、問屋町を見ていきます。

問屋町について

金沢の問屋町は、計画的に作られた町です。

街区を見ると、きっちりと作られたことが見て取れます。

出典: 国土理知院標準地図

江戸時代には、川筋、街道沿いに問屋が多く集まり、問屋街が作られました。

東京の隅田川沿いの浅草から蔵前、大阪の堀川沿いの船場、心斎橋筋などがいい例です。

出典: 隅田川長流図巻

物流に欠かせない交通に利のある場所に、蔵が置かれて、そこから問屋につながっていきます。

金沢の問屋町の建物いろいろ

金沢市の問屋町は、高度成長期に作られたので、江戸にルーツのあるものではありませんが、問屋町にある銀行はそれをイメージしたのかおもしろい建築です。

もう一つは、西洋風ですが切妻のシルエットや屋根がどことなく蔵の気配を漂わせています。

バス停から、問屋町の真ん中の道へ入る場所には、和風建築の人形問屋さん。

進んでいくと、近代的なモダン建築が並びます。

問屋町の設立当初の地図を見ると、区画は細かめに作られていて、個人名や社名が入っています。

6、7区画分を使って、入っていたのは石川トヨペットだけで、他はほとんどが区画ごとの利用です。

卸業者の廃業、移転などで、何区画分か合わせて、新しくできた会社だと推測されます。

石川トヨペットは、現在も当初からの場所に。

歩いていると、ポツポツと古くからある会社の建物も見受けられます。

さらに、当初地図からは、区画の大きさが他より小さいエリアがあり、そこは長屋形式のような建築が今も残っています。

耐火建築促進法で、街の区画全体を耐火コンクリートで形成するという防災の意図から作られ金沢の繁華街、片町の一画を思い出しました。

問屋町のこのブロックを裏から見ると、荷物の出し入れがしやすいように広い駐車スペースが取られています。

そして、ブロックを表の反対側から見ると、改修され、おしゃれな雰囲気になっています。

白い建物は、問屋町ですが、美術館です。

問屋町にCurator Museum ASTER

ここで、問屋から一息ついて、Museumへ。

以前はAster galleryだったところで、今年の7月14日から、Aster Curator Museum がオープンしました。

Asterの名前は、ギリシャ語で「星」です。

現代ARTをキュレーターの視点から分かりやすく紹介して、くらしに取り入れてもらうという趣旨です。

美術館コレクション展示より

現代ARTに、古代を思わせるギリシャ語起源の名前は違和感がありましたが、コレクション展の作品を見て腑に落ちました。

この作品の水面の波をよく見ると、#にさまざまな言葉が書かれています。#inspiration #happy #女子旅という具合です。

作品は、ナルキッソスは実態のない水面に映る自分から目が離せなくなってしまうけれど、現代に生きる私たちもSNSなど情報だけに溺れてしまっているのではないか?という問いかけでした。

ルネッサンスではないけれど、古典を踏まえたり、神話的なものからインスピレーションを受けたりすることで、現代ARTが生まれると感じました。

今ちょうど「架空と現実を行き来するSNS時代のアート達」というテーマ展示も合わせてされています。

現実風景にキャラクターが浮かび、不思議な世界観です。ドットで覆われている部分もあり、これはいかにこの世界が不確かなものかということを表しているといいます。

わたしも、SNSは見るし、ネットサーフィンもよくしているので、見につまされるものがありました。

現実へ戻って、Museumは、もともと問屋の建物を改築したものです。

本館は、壁が一面白く塗られています。

新館は、床はフローリング、天井は繊維や紙を固めたような質感です。

階段を見ると、問屋ぽい造りです。

本館は、展示用に壁が2階の階段脇に作られているけれど、新館は2階の階段側には柵があるだけです。

新館の窓からは、他の問屋の建物も見えています。

最後に、問屋町がなぜ作られたのか見てみましょう。

問屋町成立の経緯

問屋町が作られたのは高度経済成長期の半ば。

商品の生産が増加し、物流の効率化が必要となっていました。

また流通革命と呼ばれる中間業者を介さずに行うビジネスモデル、例えばダイエーのような総合スーパーの直の大量仕入や大規模メーカーの直販が現れてきました。

卸売業者、中小企業、地元企業の存続危機です。昭和38年(1963年)には中小企業基本法が施行されています。

同年、金沢市でも中小企業庁の勧めもあり、協同組合金沢問屋センターが設立されます。

※富山市、小松市、青森市など全国にある問屋町も同じ時期にできているので、似たような経緯だと推察されます。

そして、問屋町の場所が田んぼの真ん中だった現在地に決定。

出典: 昭和44年発行 1/25000地形図

※地図と空中写真で織る金沢の歴史より

問屋町の形成には、昭和35年ごろからの急速な自動車普及による交通渋滞、街中での卸売業者の利便性も一役買いました。

金沢駅前、武蔵ヶ辻の卸問屋が中心となって、問屋町への集団移転は計画されています。

問屋町は、昭和42年(1967年)に完成しました。

現在、問屋町の真ん中には、問屋神社があります。

これは、金沢問屋センターの三周年記念事業として、商売の神様を伏見稲荷から勧請して創立されたものです。

問屋町に敬意を表し、参拝して、帰ることにします。

(補足)

現在、金沢問屋センターは、昭和59年(1984年)に完成した金沢流通会館内にあります。

この建物も内部が面白いので、建築好きにおすすめです。

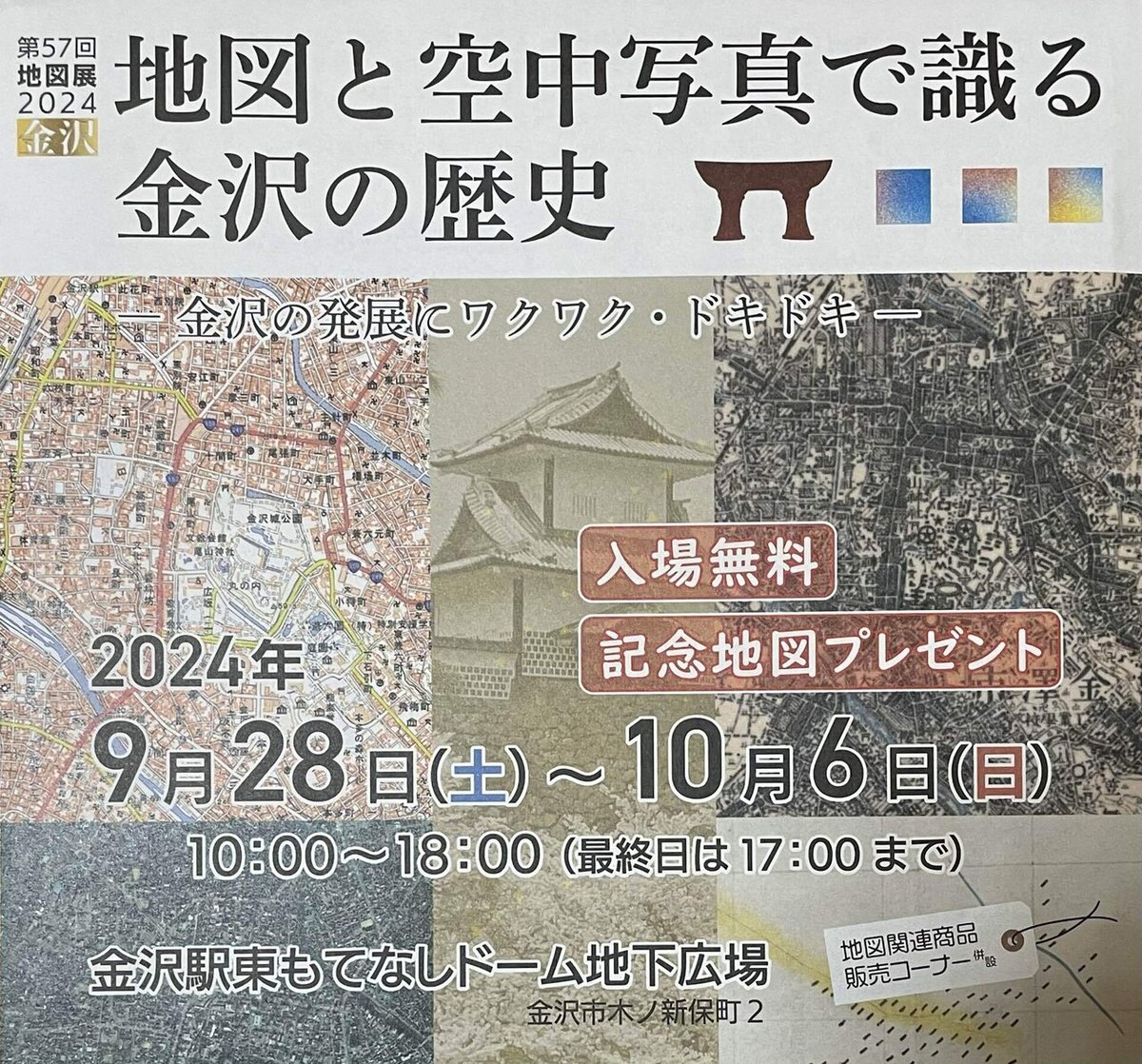

※問屋町のちょうどいい地図を探していたところ、金沢駅で地図展が開催されていました。

江戸時代の参勤交代の経路と現代の地図、金石や粟ヶ崎にあった宝塚をモデルに作られた遊園の資料などあり、貴重な展示でこちらもお勧めです。

参考

金沢の百年

協同組合金沢問屋センター完成30周年記念誌

関西大学商学論集 第45巻第1号 (20年4月) 高度経済成長期の流通機構