麻雀のモヤッとした話(1)

先日、仕事中にツイッターを覗いていたら気になるものが投稿されていました。(仕事しろ)

四暗刻を和了った喜びあふれるツイート。ジュリアン(ユリアン?)いい笑顔。ほっこりしますね。久しく見てないなぁ役満。うらやましい限りです。

ちなみにこの日二番目の役満の様子。一番目はベンさんが国士無双を上家から和了ったようです。アメリカはニューヨークでもリーチ麻雀(日本式麻雀)がお盛んのようです。文化昇華はお家芸日本:)

けれど、なぜここでチョンボの話が出るのかが理解できませんでした。シャンポン待ちだし、門前混一色で芸術点高い。しかも三連刻(ローカル役なので基本的には不採用)。なぜなぜなーぜ?

問題点の前提条件

引用ツイートで疑問を投げかけた方は麻雀グッズを数多く手掛ける巡るむぐさんで「宝燈」というブランドを立ち上げております。かなり自分のアンテナにビンビン来ており、インスパイアされて麻雀グッズを作りたくなりました。3つくらいは案があるので時間見つけてやってみよー。

とま、この方のツイートでなぜチョンボになるのかという疑問が生まれたのかを上げてみます。

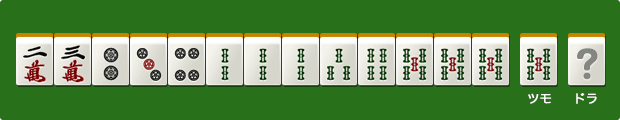

牌姿は以下のとおりです。

「一索」と「三索」が暗刻、「二索」を暗槓、待ちとしては「南」と「七索(チャッソ―)」のシャンポン待ちなのじゃ!

場風自風はツイートでは情報がありませんが、出上がりだと立直混一色三暗刻対々和で最低でも倍満からの手になっています。風や裏ドラ次第で三倍満、数え役満にもなる芸術点が高いです。

今回の件で問題になる場面は「立直後に「二索」を暗槓していた場合」にチョンボになるのかというもの。立直前の暗槓はとくに問題はなく、立直後の暗槓には制約があるためだと思われます。

立直後の暗槓の制約

立直は「わい聴牌してるで!あと一つ出たら和了るで!よろしゅうな!」と他家に宣言して以後和了り牌以外はツモ切りするかわりに1役を成立させる行為です。代償として千点棒を供託として場に出す必要があるため、トビありルールでは1000点未満の場合は立直ができません。

このときに和了れば裏ドラを見る権利が与えられます。おいちー。

また、立直後に槓子ができた場合に暗槓をすることができます。ですが、それには以下の制約があります。

待ち牌が変化する暗槓

ツモった牌以外での暗槓(送り槓)

待ちの形が変化する暗槓

和了の形が変化する暗槓

一つずつ例を上げてみましょう。

(以下の牌姿の例ではドラは無関係のものとします)

待ち牌が変化する暗槓

わかりやすい形として「暗刻に一枚くっついた状態」です。

立直していた場合、今回の牌姿だと待ちは「三-六萬の両面待ち」と「四萬の単騎待ち」の複合になります。「三-六萬」だと平和がつきます(立直平和2000~)が「四萬」だとつきません(立直のみ1300~)。

この場面で「五萬」を引いて暗槓をした場合、「三-六萬」の待ちが消滅してしまうため、和了時や流局時にチョンボになってしまいます。

こちらでは「四筒と六筒」が嵌張待ち、「五筒」が単騎待ちの状態。仮に「三筒」を暗槓すると「四筒」の嵌張待ちが消滅し、「七筒」を暗槓すると「六筒」の嵌張待ちが消滅します。

ツモった牌以外での暗槓(送り槓)

こちらは「暗刻と順子がくっついた状態」で見られます。

待ちは「一-四萬子」の両面待ちです。「一索」の暗刻に索子123の順子がくっついています。ここに「四索」を引いた場合、「「一索」の槓子と索子234の順子」という見方ができます。ここで立直後に「一索」を暗槓した場合は「送り槓」が発生してチョンボとなってしまいます。立直前ならもちろん問題ありません。三色同順つきそうだしね。

そもそも立直後にツモった牌を手牌に加える行為になるためダメ、絶対です。

待ちの形が変化する暗槓

まずは牌姿の例を見てみましょう。

今回は「暗刻」と「暗刻+くっつき」の形があり、待ちとしては変化していません。ですが、両面待ちと取るよりも嵌張待ちと取ることで符が変化します。この場合、待ちの形の解釈が変化してしまうため暗槓することはできません。これは高点法に基づくと理解が深まります。

得点計算において、複数の解釈が成立する場合、最も点数が高くなるように計算しなければならない[11]。この原則を高点法という[11]。

こちらの牌姿で「二萬」をツモった場合を想定します。見た目では123の萬子と34の萬子で分けられ、待ちは「二-五萬子」となります。「二-五萬子」待ちを符計算をすると、萬子123の順子0符+索子345の順子0符+中の刻子8符+二索の雀頭0符+ツモ符2符+両面待ちの0符+副底20符の合計30符となります。

ですが、これが萬子234の順子とカン二萬だとするとどうなるか。先程の符計算で変更点は「萬子123の順子0符」→「萬子234の順子0符」と「両面待ちの0符」→「嵌張待ちの2符」になり、合計は32符となります。符計算において1の位は繰上げになるため40符となり点数が変わります。いわゆる「テンパネ」が起こります。

さて、さきほどの待ちの形が変化する暗槓の牌姿を見てみましょう。

この牌姿での待ちは「五-八萬子」と「七萬」になりますが、攻勢を分解すると、「六萬の刻子」+「七萬単騎」+「九萬の刻子」(九萬は孤立の刻子)の他に、「六萬の刻子」+「カン八萬」+「九萬の対子」(六萬は孤立の刻子)とも解釈できてしまいます。そのため、九萬を暗槓することでカン八萬待ちを消滅させることがチョンボへと繋がります。

和了の形が変化する暗槓

こちらも前項の「待ちの形が変化する暗槓」と似ています。

この場合、「七索」を暗槓したとしても待ち牌の「二-五萬子」には何ら影響を与えません。「待ちの変化もないし、嶺上開花狙いだやっほーい」と暗槓をした場合にチョンボとなってしまいます。

これは「四索の刻子」に「索子567の順子」と「七索の対子(雀頭)」に分解できますが、「四索の対子(雀頭)」に「索子456の順子」と「七索の刻子」とも解釈でき、立直後の暗槓によって形を固定化することがチョンボを誘発してしまうというものです。

この牌姿の場合、「五索」を暗槓すると「二索の対子(雀頭)」と「索子234の順子」となり、「四萬」で和了ると三色同順もついてやっぴーって調子に乗るとチョンボになってしまうのでご注意を。

改めて今回の牌姿からチョンボになるのか

長々と立直後の暗槓の制約を説明しましたが、改めて今回の牌姿を見てみましょう。

「南」と「七索(チャッソ―)」のシャンポン待ちで「南」をツモって四暗刻となっています。問題は「二索」の暗槓が立直の前か後か。立直前なら何も問題はないので、立直後と仮定します。立直後に「二索」をツモった牌姿は以下のとおりです。

わたしの解釈の結論から述べれば「チョンボにはならない」です。

「チョンボになる」という意見をみたときに、「一盃口の形が消える」や「解釈を固定化する暗槓だから」が見られました。

それらを踏まえた上でも「チョンボにならない」と考えます。それは高点法による解釈が優先されるからです。

前項の「和了の形が変化する暗槓」では、面子構成に複数の解釈が見られるために立直後に暗槓するとチョンボになると説明しました。今回の場合、「一索の刻子」+「二索の刻子」+「三索の刻子」の解釈と、「索子112233の一盃口」+「索子123の順子」の解釈に取れます。後者の解釈の場合、「二索」の暗槓によって一盃口が消えてしまいますが、高点法によりそもそも三暗刻が優先されます。点数が同じならばまだしも、役の構成としても「二索」をツモる前から《三暗刻>一盃口》が成立しているため、暗槓によって面子構成の解釈を固定することにはなりません。そもそも固定化します。

仮に上記の牌姿ならどうでしょうか。

一盃口の解釈を残すとすれば、こちらの「三-六筒子」で「二索の暗槓」をすれば崩れてしまいます。その解釈のまま仮にそのまま「三筒」をツモったとすれば、「立直平和ツモ一盃口」の1300-2600(親2600オール)です。平和も成立するため符がありません。

ですが、高点法により三暗刻の解釈では「立直ツモ三暗刻」の満貫で2000ー4000(親4000オール)です。「一索の刻子」8符+「二索の刻子」4符+「三索の刻子」4符+ツモ符2符+副底20符で4翻40符(38符)でテンパネしています。

以上の点から高点法の解釈を取れば、「一盃口の解釈」も「解釈の固定化」も解消されるはずです。

主要団体の規定

また、Mリーグに参加できる主要5団体の規定はどうなっているのでしょうか。

日本プロ麻雀協会の場合

チ.リーチ後の暗槓は独立した暗刻と同一の牌を模した場合のみ可能である。(役の増減は問わない)

日本プロ麻雀連盟の場合

5、リーチ後は手牌構成が変わらなければ暗槓することができる。手役の増減は認める

最高位戦日本プロ麻雀協会の場合

1.暗槓とは、自己のツモ番の時、まず「カン」と発声し、手中(自摸牌を含む)にある4枚の 同一牌(槓子)を開示し、その内の2枚を伏せて自己の地の右側へ出し、補充牌として王牌末尾牌を1枚取る行為をいう。リーチ後の暗槓は面子構成の変わらない暗槓なら可能(役の増減は問わない)

RMUの場合

リーチ後のアンカンを認める。その場合は、役の増減を問わない。(※2)ただし手牌構成や待ちが変わらない場合に限る。(※1)

※1 手牌構成が変わるためリーチ後にアンカンができない場合の例

[444456]の形に7をツモってきた場合(ツモ牌がアンコの牌と異なる。送りカン)

[2224555]の形に2をツモってきた場合(カン3の待ちが消える)

[1112344467]の形に1か4をツモってきた場合

(待ちは変わらないが手牌構成が変わる)

※2 役が増減するが※1に該当しないのでアンカンできる場合の例

1112245678999の手牌に1を持ってきた場合、アンカンできる

RMUの※2の牌姿の例では待ちが2369となり、1は独立した刻子のため暗槓をしても構成に影響を与えないため。9は789の順子構成が崩れるためチョンボとなる。

麻将連合(μ)の場合

第60条 アガリ点を計算する際は、メンツ構成を考えて、点数が最大になるように計算しなければならない。

麻将連合ではこれ以上の記載はされていないが、高点法の解釈が優先されると思われる。

各団体で記載に違いはありますが、概ね手牌構成に影響を与えない場合に認められ、役の増減は問わないとされています。

立直後の暗槓について検索をすると「暗槓2回した後にリーチ、その後に再度暗槓をすると三槓子ができてしまうからチョンボ」というものもありました。役が増えてしまうからとありますが、そうなれば嶺上開花が死にます。役の増減は問わないはこれらを払拭する解釈と取れるでしょう。

結論。というか今回のオチ

疑問に思った事案を調べた結果、記事が冗長してしまいましたが、個人的には今回の暗槓に関しては高点法の解釈により待ちに影響を与えないためチョンボにならないと判断しています。

麻雀はパズルゲームの一種として捉えているため、高点法の考え方はすごく理にかなっており、これを否定するものが思いつきませんでした。

ですが、「立直後の暗槓」は手牌構成に少なからず影響を与えるために雀荘によっては禁止にしているところもあるそうです。打ち手の曖昧な解釈により揉めるくらいならハウスルールで禁止なら文句はありません。

仕事柄、説明ができない事象は受け入れきれない癖なので、今回の件は高点法で腑に落ちています。みなさまはどう捉えられたでしょうか。今後、似たような場面に遭遇することもあるかと思われるので、頭の隅にチラチラしてもらえればこのクソ長い記事を書いた甲斐があります。

下記に有料部分がありますが、前回記事と同様にお賽銭ラインとしての設置ですので特に文章はございません。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?