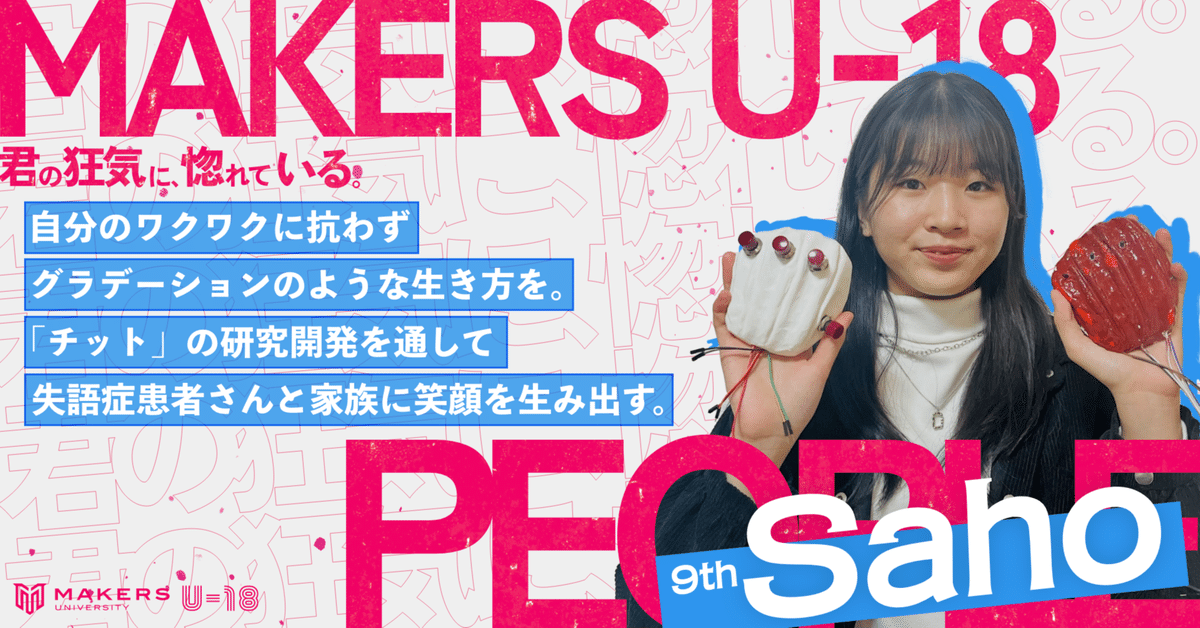

自分のワクワクに抗わず、グラデーションのような生き方を。「チット」の研究開発を通して、失語症患者さんと家族に笑顔を生み出す。-Saho

MAKERS U-18 PEOPLE シリーズ。今回は、失語症患者さんの「雑談」のきっかけをつくるツール「チット」の研究開発に取り組む、9期生・藤原咲歩さん。

学業やプライベートとの両立に悩みながらも、それでも自分は『ものづくり』と『研究』が好きで楽しくてたまらない、と気づいた藤原さん。

失語症患者さんの生活をより豊かにしたいと研究開発に打ち込む「狂気」を、今どのように形にしているのでしょうか。

「雑談・チット」や「ものづくり」に込められた思いや、今まで経験してきた感情や葛藤、そして自分自身が大切にしていきたい生き方について伺いました。

MAKERS UNIVERSITY U-18 10期生エントリー受付中!

思い描く世界を求めて、我が道を突き進むU-18世代が共に挑み学び合う、合宿から始まる私塾。

この場に集うのは、心の声に従って、我が道を進む同志達。

同じ時代を生きるカオスなU-18革命児との出会いが、君の理想を進化させる。

我が道を突き進む意志がある、新たな仲間との出会いを心待ちにしています。

10期合宿は2025年3月26日(水)-30日(日)。参加費・宿泊費無料、交通費支給。

エントリー・詳細はこちら▶https://u-18.makers-u.jp/

〆切:2025年1月26日(日) 22:00。

”失語症患者さんの生活が少し豊かになるような道具開発を行っています”

簡単に自己紹介をお願いします。

藤原咲歩です。私は父が失語症になったことから、失語症患者さんが楽しく雑談ができるようなツールの開発や、生活が少し豊かになるような研究開発を行っています。

開発しているというツールはどのようなものでしょうか?

失語症患者さんの雑談をサポートするツール「チット」を開発しています。

「チット」は雑談を促進するための装置で、失語症患者さんとご家族が会話をしている時に「チット」が介入することによって、雑談をさらに発展させる役割を果たします。

「チット」という名前は、英語のスラング「chit-chat(雑談)」から取りました。家族にはコミュニケーションから解放された、たわいもない会話があるべきだと思い、雑談を作るための装置として「チット」と名づけました。

父が失語症になってしまった時、大きなショックを受けました。

今まで普通だった会話がいきなりなくなってしまい、家族の中で楽しい会話がない。笑顔がない。父と話すことができない。どうしたらいいんだ。苛立ちやモヤモヤを抱えていました。

私の家族だけでなく、全国にいる失語症患者さんのご家族も同じような思いをしていると思います。

失語症を持つ父と一緒にいる私がしっかりアクションを一つ一つ起こしていくことによって、誰かが笑顔になっていくきっかけになれればと思いますし、いろいろな方の心に刺さる製品開発を行っていきたいです。

”「ただいま」「おかえり」で終わってしまう会話を次の会話へと繋げていきます”

失語症患者さんにとって、言語でのコミュニケーションの難しさはどのようなところにあると考えていますか?

失語症患者さんは全く喋れないと思われがちですが、父の場合は「おはよう」や「ありがとう」、「ごめんね」などの短い言葉であれば、時間をかければ言えることが多いです。

しかし、その後に繋がる、「私は今日どこどこへ行って何々をしたんだ」という長い文章を形成することが難しいことから、そこへコミュニケーションのステップアップを行わないといけないと感じました。

父自身もリハビリをしても改善が難しく、家族の会話に入っていくことが難しかったため、雑談にフォーカスしています。

「チット」を開発する上で、最も重視していることは何ですか?

フィット感と機能性に最も着目して開発を行っています。

失語症患者の中でも80%に近い方々が同時に麻痺障がいを抱えてしまうことから、そんな方でも扱いやすい装置として、フィット感を人間工学的な目線から追求してきました。

次に機能性です。会話ではなく雑談を作りたいという思いから、単に会話文を出すのではなく、次の会話のきっかけに繋がる装置を作りたいと思いました。

失語症患者さんが何か困った時や会話がストップしてしまった時、「次の雑談のきっかけになる」という着眼点から会話分析などを行いました。その結果、3W1Hが家族の会話の中で最も雑談のきっかけに繋がっていたことから、それぞれのボタンを押すと3W1Hの音声が流れる仕組みになっています。

失語症患者さんは色々な障がいを持ち合わせていることから、一人ひとりに合ったツールを用意する必要があります。そこでまずは、父の苦手な部分やできないことを細かく分析して、父ひとりのためのツールとして開発を行いました。

「チット」を通して、どのような会話の形を生み出していきたいですか?

まず失語症患者さんと家族の方が会話している、そんな様子です。

会話をしている中で、失語症患者さんが言葉が詰まってしまったり、何を言えばいいかわからなくなってしまった、だけど何か話を続けていたい時、そんな時のために「チット」があります。

例えば、「どうしたの?」とか、「今日は何があったの?」という疑問文を「チット」が音声として流すことによって会話を手助けし、「ただいま」「おかえり」で終わってしまう会話を次の会話へと繋げていきます。

“結局、周りから言われたことに自分が流されていただけで、私が本当にやりたいのは、研究開発・ものづくりだった。”

「チット」を開発していくために必要なスキルは、どのように身につけていったのでしょうか?

最初に作ろうとした時は全然スキルがなかったです。

中学2年生の時に開発をしたい・研究したいと思い始めて、それから必要なスキル、プログラミングや3Dのモデリングの技術、人間工学に関する知識などを少しずつ勉強していき、4年間続けて今に至るという形です。

特に苦戦したことは何ですか?

プログラミングのコードを書くことに関する経験が一切なかったので苦戦しました。やめてしまうかどうか、学校の先生や親と話しました。

でもやっぱり、「父ともう1回雑談をしたいんだ」「私の力で雑談のきっかけになるものを作っていきたいんだ」と改めて思って、初めは苦手でしたがコーディングにも挑戦して、ゼロから少しずつ勉強していきましたね。その時は難しかったです。

大学のプログラムも活用しながら研究開発を行われていると伺ったのですが、そこではどのようなことをされているのでしょうか?

筑波大学のGFESTという研究伴走プログラムに通っています。

そこでは大学の教授の方や研究者の方の講演を聞いたり、実習として合成化学・合成生物学などの実習をして、感想をまとめたりレポートを作ったりしています。めちゃくちゃ楽しいです。地方に住んでいるので、交通費など大変でしたが、なんとか頑張っています。

(編集部追記:藤原さんのnoteもぜひご覧ください。)

https://note.com/saho_ff28/n/n0a89bf8a7740

研究や開発を辞めようと思ったことはありますか?

辞めるか迷った時期もありました。

勉強やプライベートで遊びたい友達もいる中で、何を自分の中で優先させたいか、何が自分にとって一番やりたいことかを考えていました。

今は失語症に関することが一番やりたいのでやっていますが、勉強やプライベートがあった時期に、辞めようかなと一瞬悩んでいた時期がありました。

悩む中で、何か気づいたことや自分自身の変化はありましたか?

ワクワクし続けていたいって思いました。

やっていてめちゃくちゃ楽しかったんですよ。正直勉強もあって、時間は取られることだけど、ものづくりとか研究開発をしていてめちゃくちゃ楽しい。

でも、勉強や、遊びたい気持ちもあったので一瞬辞めようとした時がありました。でも、辞めてみたら、全然楽しくなくて。

心が躍っていない、ワクワクしていない。なんか物足りない、今の自分はやりたいことと違うことをしているのでは、と感じました。

学校の周りの人は自分のような活動をしていなかったり、「今する必要ある?」や「大学入ってからでもいいんじゃない」といった声もありました。

でも結局、周りから言われたことに自分が流されていただけで、私が本当にやりたいのは、研究開発・ものづくりだった。

自分が今、ワクワクしていることがこっちなら、絶対こっちをするべきだと思って、自分のワクワクしている心には抗いたくないなと思っています。自分には正直に生きたいです。

”失語症についてフォーカスしてほしい”

取材などメディア等で取り上げられる機会も増えてきていると思います。発信する上でのこだわりやポリシーはありますか?

「私っていうすごい人間がいるんだ」ということではなく、失語症がどんな障がいで何に困っているのか、社会からどのようなサポートが必要なのかを一番に伝えたいと思っています。

私個人ではなく、失語症についてフォーカスしてほしい。取材を受けるときにはその点で葛藤がありました。

活動や想いを発信していく上で課題に感じていることはありますか?

私の発信や取材を見てご連絡くださる方は、失語症患者さんに関わったことがある方や、失語症を実際に患った経験がある方が多いです。

「将来的にこういうものが欲しい」や、「もっと頑張ってほしい」という感想をいただいていて、本当にすごくありがたいし、応援になっています。

今後は、失語症を知らなかった人たちに対しても、失語症の人ってこういうところが難しいんだよと、もっと伝えていきたいなと思っています。

失語症患者さんができないところを、失語症のことを知らない人たちにどうやって発信していくのかが、今後の大きな課題だなと思っています。

“わがままに見えるかもしれないけど、失語症のことを伝えることも、ものをつくって誰かに笑顔になってもらうことも、2つともやりたいです。”

これからの活動の方向性が見えていれば教えてください。

他の人から見たらわがままに見えるかもしれないけど、失語症のことを伝えることも、ものをつくって誰かに笑顔になってもらうことも、2つともやりたいです。

発信に関しては、失語症患者である父と過ごしてきた私だからこそわかること、何ができて何ができなくて、社会に出た時にどんなサポートが欲しいのかを伝えたいです。

失語症患者さんにものをつくって届けることは、市場規模でいえば30万人から50万人くらいの小さい規模ですし、社会的に利益が得られるビジネスなのかと言われるとそうではないかもしれません。

でも私としては、自分が困った経験をしたからこそ、その経験から自分ができるところ、まずはものづくりで人々に笑顔を届けるというところ、2つともやっていきたいと思っています。

“自分をワクワクさせることは絶対にするし、自分が楽しい、やりたいと思ったことを中途半端に終わらせるのはめちゃくちゃ嫌いなので、やり通します。”

活動を進めていく上で大事にしていることは何ですか?

自分に嘘をつく人にはなりたくないなと思っています。

今は高校生だからこそ、ある意味自由に色々やらせてもらっています。しかし、私が大学生になったり社会人になった時、たとえば利益がないのでやめたり、非常に高額な商品を買わせて自分は豊かに暮らしたり、そういった自分の意思に反したことはやりたくないなと思っています。

自分をワクワクさせることは絶対にするし、自分が楽しい、やりたいと思ったことを中途半端に終わらせるのはめちゃくちゃ嫌いなので、やり通します。

他には、周りに流されない、他の人と違うことをしていても自分が納得できることをする、自分の気持ちに抗わない、仲間にめちゃくちゃ頼る、などですかね。

自分の気持ちに抗わない「こだわりの強さ」のようなものをすごく感じるのですが、それはどこから来ているのでしょうか?

昔からですかね。

小さい頃に格闘技をやりたかったことがあって。父が格闘技をしていて、兄は連れていってもらえるんです。「私も行きたい」と言っても連れていってもらえなくて、むしろ「駄目だよ」と言われたのですが、「やりたいからやるんだ!」とめちゃくちゃ反発して始めました。

あとは、お兄ちゃんが幼稚園の時に英会話をしていて私もやりたくて、親には「小学校まで待って」と言われていたのですが、どうしてもやりたかったので英会話の先生のところに直接行って「私も習いたいです」と言ったら、英会話の先生からお母さんに話してくれて始めたとか。

良い意味で昔から変わっていないですね。

「駄目」と言われたから諦めるのではなく、どうにかできないかとアタックし続けたのですね。

「我慢する」という選択を知らなかったです。最近になって我慢を覚えたみたいな感じで。

親から駄目と言われても自分がしたいことはしていたし、親も、私がどうしてもしたいということだったら受け入れてくれていたなと思います。本当に駄目なことを駄目な方向でやりたいんだと言い出したら、親は多分止めていたと思います。

でも、私がやりたいと言ったことは、そんなに外れていないことだったので、親が受け入れてくれて、受け入れてくれたからこそ、言えば何とかなるということが頭の中で記憶されて、そこからずっとそんな感じになったのかなと思います。

数年後はどんな自分でいたいですか?

一番は自分に正直に生きていたいと思います。

自分がしたいこと、失語症患者さんたちに刺さるようなツールを届けていくことはもちろん、大学に進みたい、大学で研究していきたいという自分の夢も1つ1つ叶えていって、自分が進んでいきたい道ややりたいと思っていることは絶対に諦めずに、1つ1つこなしていきたいと思っています。

“一色に染まらないグラデーションのような、言葉で縛られないような生き方をしてみたい”

自分の生きていきたい人生を「ゲーム」に例えるなら、どのような「ゲーム」を創っていきたいですか?

「一色に染まらないグラデーションのようなゲーム」です。

ゲームで例えると、アタック系のゲーム・パズルゲームとか分野で分けてしまいがちですし、かわいい系とかかっこいい系とか言葉で括ってしまいがちですが、そうではなくて、一色に染まらないグラデーションのような、言葉で縛られないような生き方をしたいなと思っています。

例えば「女子高生起業家」や「社会起業家」という言葉に囚われたくないという感覚でしょうか?

そうです。

取材であったり、何かを語る上で、「女子高生起業家、社会起業家としての藤原咲歩がいます」というのは問題ないです。でも、自分の中で「私は女性起業家なんだからこういう生き方だ」とか、生き方を今あるスタイルで決め付けたくないなと思っています。

自分の中にある好きと、社会で必要とされているものをいいように混ぜ合わせていって、その中間地点に、絶対に自分にしかできないことが見えてくるはずだから、そこをしっかりやり込んで、自分にしかない生き方をしていきたいなと思います。

私が活動したり生活している中で、自分のワクワクには抗わないことをすごく大事にしているからこそ、身の周りの方々からも、色々な生き方を勉強させてもらっています。

言葉で表現できるような、「この人は社会起業家なんだ」や「この人はベンチャー企業で働いている人なんだ」など、そういう見え方ではなくて、たとえばこちらから見たらものづくりしている人だけど、こちらから見たら研究している人、のような。

なんでしょう。1つのカラーボールを想像すると、そこに色々な色が塗られていて、色々な方向から見たら全部違う色、そんな生き方がしたいなと最近思い始めました。

藤原さんの想いや願い、そこから湧き出る行動や挑戦、いかがでしたか?

引き続き、応援しています!

[取材日]2024/09/21

© Saho Fujiwara & ETIC. All Rights Reserved.

<最後に>

▶︎MAKERS UNIVERSITY U-18について知りたい方へ

公式WEBサイトをぜひご確認ください。

エントリーには公式LINEへの登録が必要です。LINEでの限定情報も発信しておりますのでぜひご登録ください。

▶︎MAKERS UNIVERSITY U-18のコンセプト

こちらのnoteに新キャッチコピーに込めた想いを綴らせていただきました。

▶︎MAKERS U-18の内容を詳しく知りたい方へ

カオスなまでに多様なMAKERS U-18生が集う合宿の流れ、大事にしていることをまとめました。

▶︎他のMAKERS U-18生についても知りたい方へ

自分のスタイルで挑戦を続ける、カオスなまでに多様なMAKERS U-18生を紹介しています。

▶︎MAKERS U-18 事務局インターン生募集!

U-18革命児の私塾を支える事務局インターン生を募集しています。こちらで歴代インターン生の声を紹介しています。

▶︎大学生以上の方へ

大学生版MAKERS UNIVERSITYもございます。ぜひこちらもご覧ください。

▶︎教育に想いがある方へ

MAKERS出身の若手起業家・イノベーターが、その生き様を高校生に伝える高校への出張授業プロジェクトも始まっています。

今後とも、応援よろしくお願いいたします。