月亭文都独演会と天満天神繁昌亭

こんにちわ、劇団超人<正直に言います!>予備校主宰の魔人ハンター<セーター出しました>ミツルギです。

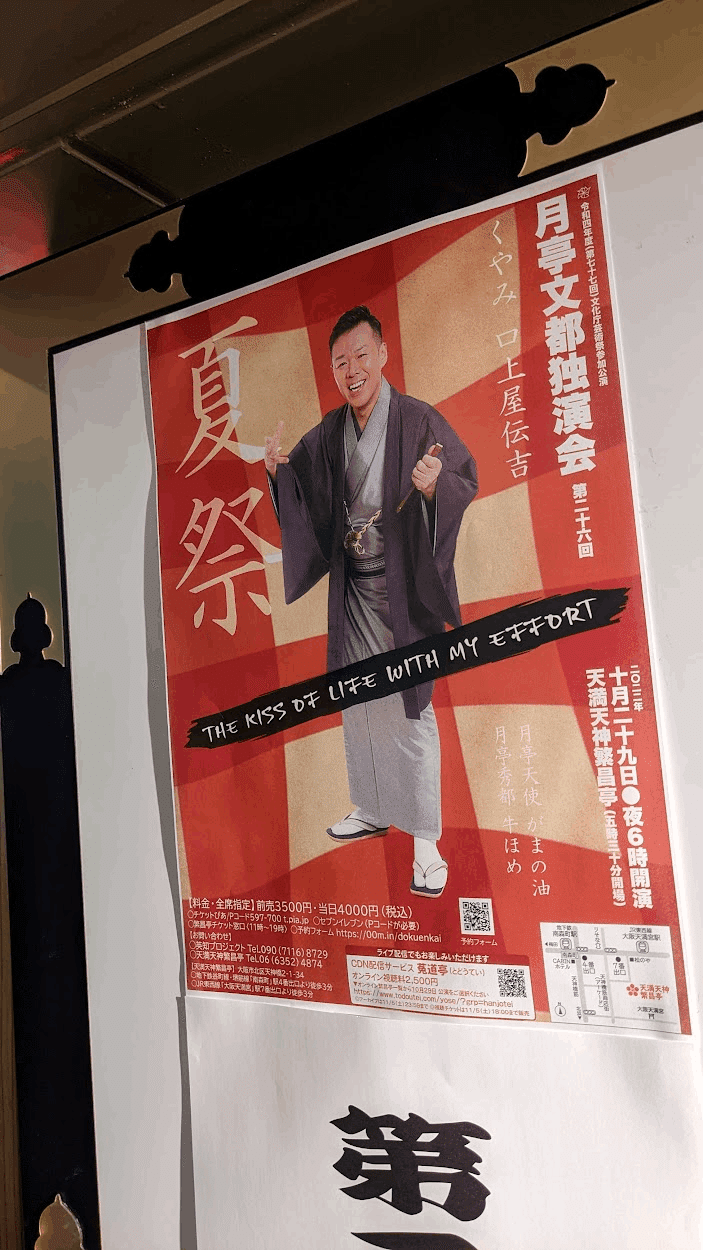

令和四年度(第七十七回)文化庁芸術祭参加公演

第二十六回月亭文都独演会

『THE KISS OF LIFE WITH MY EFFORT』

を観ました。

ウチを出たときはまだ夕陽だったのですが、天満天神繫昌亭に着いた頃は、

とっぷりと暮れてました。

ほんの10分ちょっとぐらいだったのですが。

天満天神繫昌亭

2006年9月、戦後60年ぶりに復活を遂げた上方落語の寄席です。

ここができるまで落語をどこで見ていいのかわからなかったのです。

人気のある噺家さんは、吉本や松竹の演芸場やホール落語で見られるのですが、それ以外の人はなかなか見ることができません。

公民館やお寺や神社での地方寄席や勉強会しかないような状態でした。

時々、ライブハウスや映画館で行う落語会もありましたが。

私、それでも大学2回生のとき、年間60本ほど落語会行ってました。

よっぽどのマニアか、その噺家さんのファンか知人かぐらいのものだったのです。

当時は。

・・・今もかな?

いや、今はもっとライトな層も落語を楽しんでるように感じます。

天満天神繫昌亭の効果は大きいと思います。

ここに来れば落語が見れるのですから。

それまで東京の寄席が羨ましかったです。

私は天満天神繫昌亭待望でした。

大看板です。

若手さんの会のときは出なかったりします。

顔ハメもあります。

柳の木の下というのも面白いです。

昼席はいわゆる寄席です。

落語8席と色物2つという編成です。

夜は噺家さんが主催する会中心です。

他にも朝席とかもあったりします(他にも乙夜寄席という夜席の後にやる会もあったのですが、今はやってないようです)。

月亭文都独演会は、文都一門会です。

天満天神繫昌亭に入ると「上方落語四天王」が出迎えてくれます。

左から、三代目 桂春団治

五代目 桂文枝

人間国宝 桂米朝

六代目 笑福亭松鶴

赤い人力車です。

初代桂春団治が移動手段として使用したものの復元です。

2006年の9月には杮落し記念として、最大目桂春団治が乗り、桂三枝(現六代目 桂文枝)が車引きに扮して天神橋筋商店街をパレードしたそうです。

入ると当日パンフをもらいます。

ほら!

文都さんのプロフィールには、私が主宰する劇団「超人予備校」の名前を出してくれてます。

まず、私が創作落語を作って文都さんにやってもらい、その縁で芝居を観てもらったのです。

「芝居もやってみたいなー・・・」

という一言を私は聞き逃さなかったのです。

そこからの縁です。

客席は今は最前列は布をかけてますが、他はビッシリ入れることができます。

今年の2月までは一個飛ばしで座ってました。両隣前後にいなかったのです。

それは快適でもありましたが、やはりたくさんの人が楽しむのには敵いません。

1・秀都 『牛ほめ』

入った頃から知ってます。

もう9年目になるんですねー。

安心して見られるようになりました。

今も元気なままなのが、嬉しいです。

2・文都 『くやみ』

この噺にはストーリーがありません。

ただお悔やみを言うだけなのです。

これ、下手な人がやったら聴いてられないのです。

私、今まで何度も聴きましたが、時間の割りに

「長い」

と思うときが多いです。

よっぽどキャラを強く出しながらテンポよく見せられるか?

にかかっている気がします。

文都さんのはもっと観たいと思いました。

あとまくらの小噺からすっとネタに入る感じ好きでした。

3・天使 『がまの油』

文都さんが前の名前、『八天』だったときのお弟子さんなので『天使』さんです。

桂米朝師匠の玄孫弟子(やしゃごでし)になるのです。

これがニュースになったりしました。

孫弟子までならまだありそうなのですが・・・。

米朝→可朝→八方→文都→天使

となります。

女性の出てくる噺が印象的なのですが、今回は女性の出ない噺です。

がまの油の口上とベロベロに酔ったところが見せ場なのです。

というかそれだけでできているのです。

天使さんの酔っ払い頼りない喋りで可愛かったです。

これ、可哀そうな噺なのに、可哀そうに見えないようにするのが大変だと思います。

人によって痛々しいときがあるのです。

天使さんのは痛々しくなり始めたところで終わった感じで良かったです。

4・文都 『夏祭』

ここにも書いてるように、『土橋萬歳』という噺なのですが、文都さんが工夫して、『夏祭浪花鑑』とし、そして今回『夏祭』となりました。

噺自体もタイトルのように変化、進化、深化しているのです。

前観たときはキッチリしてるなーと思ったのですが、今回はもっとフランクになったような気がします。

歌舞伎になるシーンは、前観たときより、もっとかぶいていて悦にいってる感が強まってました。

実際、笑いが起きてましたし。

受けを狙いに行ってないだけに可笑しいという状態です。

これは観てほしいなーと正直に思います。

大阪締めも幸福感があっていいですねー。

仲入り

5・文都 『口上屋伝吉』(小松繁 作)

正直、あっさりしてるなーと思いました。

何かどぎついくすぐりがあるのかなーと期待してしまいました。

アイデアが面白いだけにちょっと残念かなーっていう気分です。

ごめんなさい。

自分の創作落語書くだけに厳しくなっちゃいました。

今回もいろいろと心かき乱してくれました。

落語ってこんなにいろんな感情を掻き立ててくれるのですねー。

今回も行けて良かったです。

また落語が好きになりました。