ラツィオ戦に見る[4-3-3]スロット戦術

ベースシステム

今回ピックアップしたのは昨年10月に開催された、CLのGS第3戦「フェイエノールト v ラツィオ」である。フェイエノールトのベースシステムは[4-3-3]。彼らのシステムは[4-2-3-1]で語られることが多いが、エールディビジでは[4-2-3-1](17)と[4-3-3](16)の採用はほぼ同数である。この[4-3-3]のゲームに注目したのは、クロップリバプールでも採用されていたシステムであり移行のイメージがつきやすいからだ。対するラツィオも[4-3-3]を採用するミラーゲームだった。

肝となるCB+GKの振る舞い

ゲーム序盤、ラツィオはベースシステム[4-3-3]からボールサイドのIHをジャンプさせる非保持[4-4-2]でスタート。WGのザッカーニとアンデルソンがニューコープとハートマンをマークした状態から、インモービレがボールサイドを限定、アルベルトがサイド誘導。対するフェイエノールトはベースシステム[4-3-3]から両SBを1列上げる保持[2-3]ビルドでスタート。

フェイエノールトの肝は何といってもCB+GKの振る舞いにある。この3人がいかに時間とスペースを作ってゾーン2に渡せるかがその後のアタックの鍵を握る。

彼らのゾーン1でのボール回しで面白いのが、相手を引きつけられなかった時の振る舞いである。まずはCB間でボール回して相手を引きつけようとする。それでダメならCBがSB/CHとボール交換をする。それでもダメならGKまでボールを下げる。そして「あかん…もうどうにもなれへん!」となった時には相手のプレス隊に向けてドリブルを始める。これをGKもこなす。これにより我慢できなくなった相手を引きつけ、その背後の中央スペースを活用するのが基本路線だ。やっぱり足元の上手いケレハーを…

ビルドバリエーション

それでは具体的にどのようなビルドバリエーションがあるのかを見ていこう。

1:40。フェイエノールトは基本形である[2-3]ビルド+GKで組み立てを開始。ビユロウがCB間に加わり相手プレス隊に対して数的優位を醸成する。相手のプレス隊の基準点を曖昧にしたところでビユロウはヘールトロイダにパス。ヘールトロイダは下手に動くことなくプレスを誘発し、相手のプレス隊の裏でスペースを貰ったゼルキ→ウィーフェルと繋いでビルドを完結する。この時、ヘールトロイダが上手くボディアングルを作って相手の重心を利用するのも巧みである。

4:55。立ち上がりにゼルキを出口とするビルドを意識させておきながら、そこを使わずサイドのハートマン→列落ちするヒメネス→ウィーフェルによるレイオフ前進ビルドを披露。ヒメネスが空けたスペースにはしっかりステングスが飛び込み更に盤面を推進。相手の前重心を利用した手前と奥の活用バランスも素晴らしい。

10:30。お次は中央ゼルキにマークが付いていると見るや、ヘールトロイダは大外のステングスを選択。平行サポートに入ったウィーフェルのワンツーでリターンを貰ったステングスは逆サイドのパイシャオンに対角フィードを投げて盤面を推進する。大外にボールが出た時には、必ず誰かが平行サポートでルートを生成する。

17:00。ハンツコは相手が近付いてこなければ自らジリジリ間合いを詰めて誘引。極限まで引きつけてヘールトロイダにリリース。ハートマンを経由してサイドフローのウィーフェルを出口に。空いた中央スペースのゼルキに戻して逆サイドに展開。相手の横重心を利用したプレーである。

71:20。2点ビハインドで点が欲しいラツィオはプレスの圧を強める。自陣で数的不利な状況に陥ったのを見て、ウィーフェルが列落ちして[2-4]ビルドに変更。更にCBがペナ幅に広がることで相手のプレス圧を弱める工夫も付け加える。十分に相手をひきつけたらビユロウが余裕を持ってハートマンにロブパスを送り込みルート開通。相手の前後分断気味の陣形も伴って簡単にゾーン2の盤面推進も完結。

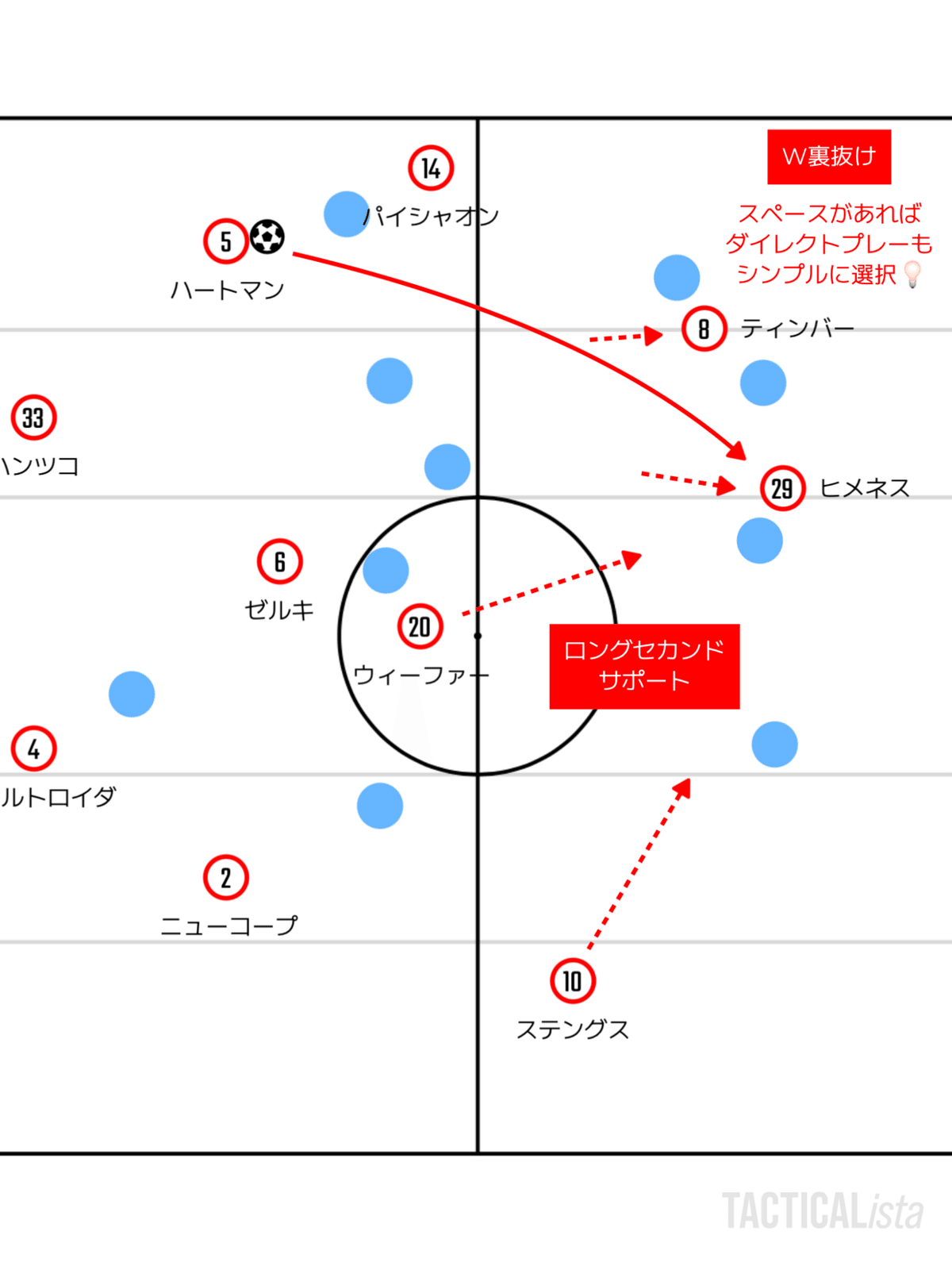

3:50。時間は前後するが「あかん…周りを囲まれて繋がれへんやないか」となった時にはシンプルなプレーも選択する。ティンバーが外抜けの素ぶりを見せつつ、それに呼応してヒメネスがバックラインの裏を覗く。前線にスペースを見つけた時にはシンプルにダイレクト志向なプレーを選択する柔軟性もある。2列目3列目のプレーヤーもしっかりとセカンドボール対応に備えて前進する。

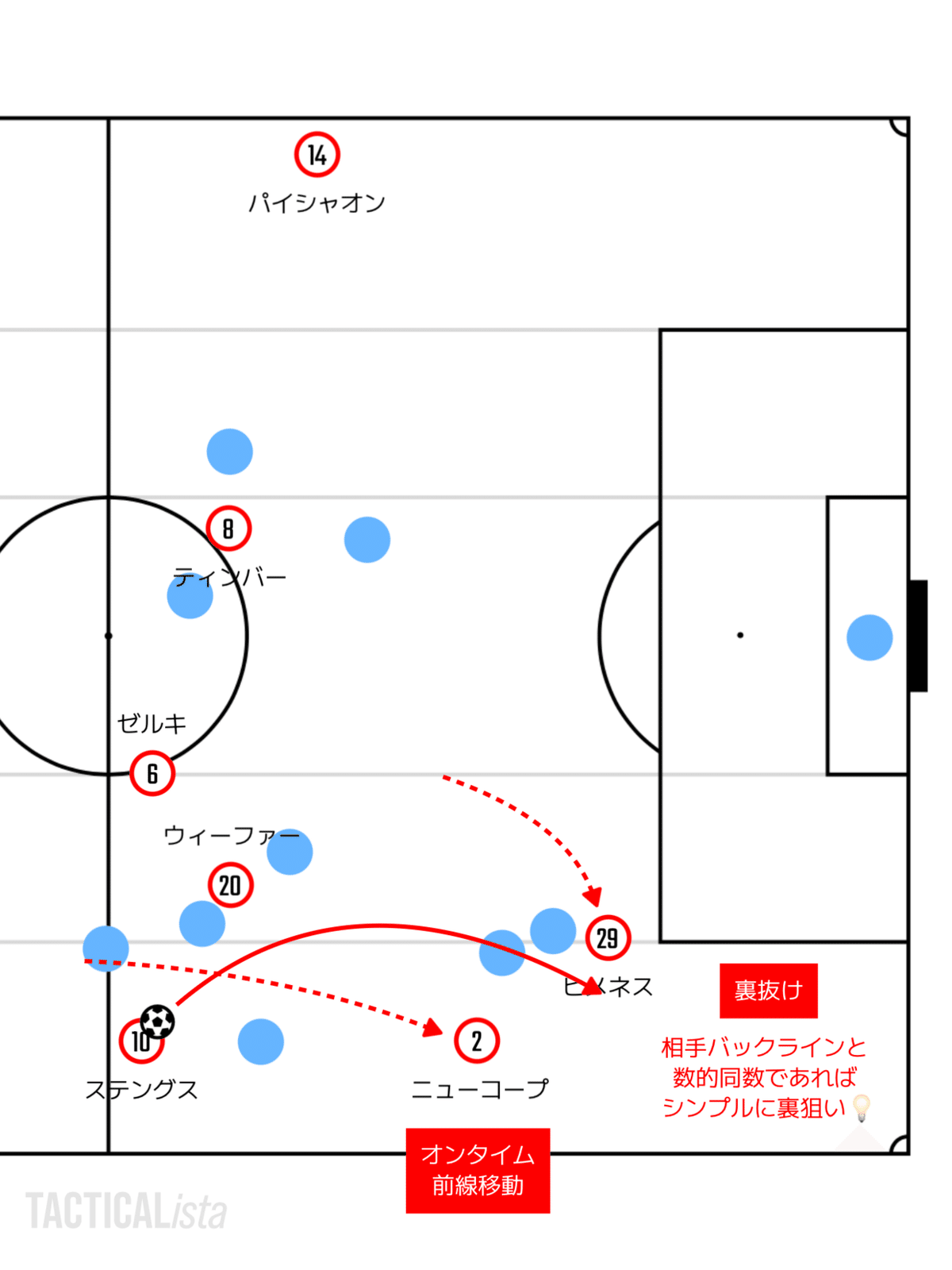

20:25。オンタイムで前線へ移動したニューコープとホルダーのステングスに対して、マルシッチのマークが曖昧になったところで、ステングスが数的同数になっている最前線に縦フィードを刺す。3:50のプレーと同様のプレーではあるが、ホルダーが囲まれた状況でも優位性のあるポイントを見つけられたナイスプレーである。ステングスの視野もさることながら、マルシッチのマーキングを戸惑わせ、ステングスに認知の時間を与えたニューコープも素晴らしい。

練度の高いハイプレス

ここまで長々と保持局面(の特にビルドバリエーション)を中心に見てきたが、非保持の振る舞いも素晴らしいチームである。特にハイプレスの練度は目を見張るものがある。全盛期のリバプールを思わせるインテンシティである。

2:55。ヒメネスがボールサイドを限定、ステングスがサイド誘導、ニューコープの縦ズレで奪回。ウィーフェルもしっかりボールサイドに圧縮している。このCFがボールサイドを限定し、WGがサイド誘導、SBが縦ズレで圧縮をかける形はフェイエノールトの十八番である。とにかくSBの縦ズレが素晴らしく、前後分断気味になることが少ないのが彼らのハイプレスの素晴らしい点である。勿論、このハイプレスは左サイドでも同じレベルで披露される。このゲームでは後半2-0になってからは撤退気味になるが、基本ゲームを通してプレス強度は落とさずやり切る力強さがある。

撤退守備

15:30。撤退フェーズはヒメネス残しの[4-1-4-1]。列落ちしていく相手にはそこまで出張ることなくブロック形成を維持。だが、相手がボールをバックライン戻した時には即座に前線からラインを押し上げ陣地を回復する。そして前述のハイプレスに移行する。また、イメージ掲載は割愛するが、ネガトラ時にはカウンタープレスをかけることなく、リトリートしてブロック形成を優先していた。

47:00。2-0で折り返したフェイエノールトは後半開始直後、ハイプレスを一旦封印して[4-2-4]ブロック形成で構える。ジャンプしたティンバーが背中でベシーノを消しながら中央出口を封鎖、ウィーフェルとゼルキで相手の両IHをマークし、ステングスとパイシャオンの両WGも相手SBをすぐに捕まえられるポジションを取る。[4-4-2]ではなく[4-2-4]で構えることで簡単に相手の前進を許すことなく、ボールを奪ったら前線に残した選手を利用して即座にカウンターを発動する狙いだ。

カウンター

55:05。前述の通り、後半フェイエノールトはブロック形成からカウンターを狙っていた。列落ちしたカステジャーノスにハンツコがタイトに縦ズレすることで相手に時間とスペースを与えず、苦し紛れに出されたアンデルセンへのパスをパイシャオンがカット、溢れたボールを素早く拾ったヘールトロイダがキャリーで盤面推進、ヒメネスへのスルーパスで一気に決定機を作ろうとするカウンターを発動する。戦況を見て戦略を整えられるのもまた強みと言えるだろう。

最大の見せ場 (先制点未遂)

24:55。前半最大の見せ場…というか僕が一番好きだったプレーが先制点未遂のシーン。ヘールトロイダがボールをキープして時間とスペースを作り、ニューコープ経由でサイドフローのウィーフェルが出口になり、ステングスの横断受けから、相手バックラインの背後を取るヒメネスにプレゼントパス。惜しくもヒメネスのオフサイドでゴールを取り消されたが、ニューコープからステングスまでがワンタッチでテンポよくボールを繋いだ巧みなプレー。フェイエノールトの素晴らしさが詰まったシーンなので是非チェックしてみてほしい。

まとめ

フェイエノールトの保持のベースは両SBが列を上げる[2-3]ビルドで、CB間でボールを交換しながら相手のプレスを誘引し、中央を出口にすることをまず考える。その出口が捕まったり、相手にそのポイントを上手く意識付けることができたら、今度はサイドを出口にしたり、前線選手の列落ちやサイドフローを使うなど、別の引き出しを使って揺さぶりを掛ける。サイドに出した時には必ず中盤の選手がボールサイドにスライドし、ホルダーに対して平行サポートの手を差し伸べる。

相手のプレス圧(人数)が高まると、GKもビルドに参加して相手のプレスの基準点をズラしたり、SBやCHによる人数調整でビルド構成を変更する。相手を前後左右に広げてプレス圧を下げることで、自分たちがビルドしやすい初期設定に戻していく。中央にもサイドにも出口が見つからない場合や、最前線で数的優位を醸成できる場合は、相手を更に誘引しながらゾーン2を空洞化させ、シンプルにロングセカンドを狙うなどダイレクト志向に転換する。その柔軟性も強みと言えるかもそれない。

ゾーン2以降のアタックの形も多種多様である。前線1人が外抜けするのに呼応して、もう1人が裏抜けを狙う外裏ダブル抜け、サイドでの横断受けからの前線選手の裏抜け、奥を取るSBに対してサイドの選手のペナ角サポートからのクロス、SBのオーバー/アンダーラップに呼応したサイドの選手のチャンネルラン、等々。押し込み局面ではペナルティアーク付近をしっかり中盤選手が埋めているのもグッド。ミドルの選択肢、逆サイド迂回ルートの担保、ネガトラ時のファーストディフェンス担当者として機能する。

前述の通り、非保持のハイプレスの練度も高い。CFがボールサイドを限定し、WGがサイド誘導、SBの縦ズレで奪回するのがベースの形。更にここにIHやアンカーがスライドして全方面からサンドイッチできるのが本当に素晴らしい。また、戦況に応じてタイトな撤退守備を併用するとともに、奪った後のカウンターも脅威である。

保持では様々なパターンを準備しながら、相手の出方をしっかりと見極めた上でそれらを発動する強かさと柔軟性、非保持では「やると決めたらやり切ったんねん」といった統一された目線と全員野球メンタルが素晴らしい。

スロットヘッドコーチ、リバプールをよろしくお願いします。お喋りは控えめに😉