初心者向け!テクニカル分析で株価予想を始めるためのガイド

テクニカル分析とは、株価の変動データをチャートに表し、トレンドやパターンなどを分析して将来の価格変動を予想する投資手法です。

株初心者にとって聞き慣れない言葉で難しく感じるかもしれませんが、テクニカル分析を知らずして投資をするのは無謀と言えます。

そこで今回は、チャートの基本の見方やテクニカル指標についてわかりやすく説明します。

テクニカル分析とは

テクニカル分析とは、過去の市場の価格や取引量などの統計データを分析し、将来の市場動向を予想する手法です。

価格や取引量の変化に着目し、テクニカル指標などで分析することで、市場のトレンドや価格の方向性を判断し、トレードの意思決定に役立てます。

ただし、テクニカル分析は市場の変動に対して完全に予測できるわけではありません。

テクニカル分析を単独で使うのではなく、ファンダメンタルズ分析などの他の分析手法と併用することが望ましいと言えます。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の違い

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析は、どちらも市場の分析に使われる投資手法ですが、アプローチや分析対象に大きな違いがあります。

テクニカル分析は、市場の価格や取引量などの統計データ、トレンドの強さやチャートパターンなどを分析して、将来の市場動向を予測する手法です。

一方、ファンダメンタルズ分析は、企業の財務情報、業界動向、国内外の経済指標などを分析して、企業や市場の実態を把握し、将来の成長や収益性を予測する手法です。

具体的には、企業の業績や収益性、GDPやインフレ率、競合他社や市場動向などを調べます。

チャートの基本の見方

チャートには主に「ローソク足チャート」「バー・チャート」「ラインチャート」の3種類があり、日本ではローソク足チャートを用いるのが一般的です。

1本のローソク足で四本値(始値、高値、安値、終値)を表しており、ローソクの本体部分(実体)と、ローソクの上部と下部から伸びる線(ヒゲ)で構成されています。

またチャートは1時間足、日足、週足、月足など時間軸を設定することが可能です。

例えば、長期的なトレンドや相場の大局を把握したい場合は月足、短期的な細かい動きを見たいなら1時間足などと使い分けて表示します。

チャートを見るにあたって重要なのは、相場のトレンド(方向性)を見定めることです。

トレンドには「上昇トレンド」「下降トレンド」があり、トレンドが発生していない状態のことを「レンジ(横ばい)」と呼びます。

相場のトレンドを見定めるには、トレンドラインやテクニカル指標を使う方法があり、うまくトレンドに乗れれば、初心者でも大きな利益を狙うことが可能です。

テクニカル分析で使われる主な指標

テクニカル分析で使われる指標は、過去のデータを元にした数値やグラフ、チャートの形状などから算出されます。

テクニカル指標は大きく「トレンド分析指標」と「オシレーター分析指標」の2つに分けられます。

トレンド分析指標

トレンド分析指標とは、市場の方向性や勢いを示す指標として利用されます。

代表的なトレンド分析指標には、移動平均線、ボリンジャーバンド、MACDなどがあり、これらの指標は市場が上昇トレンドなのか下降トレンドなのか、またはレンジであるかを判断するのに役立ちます。

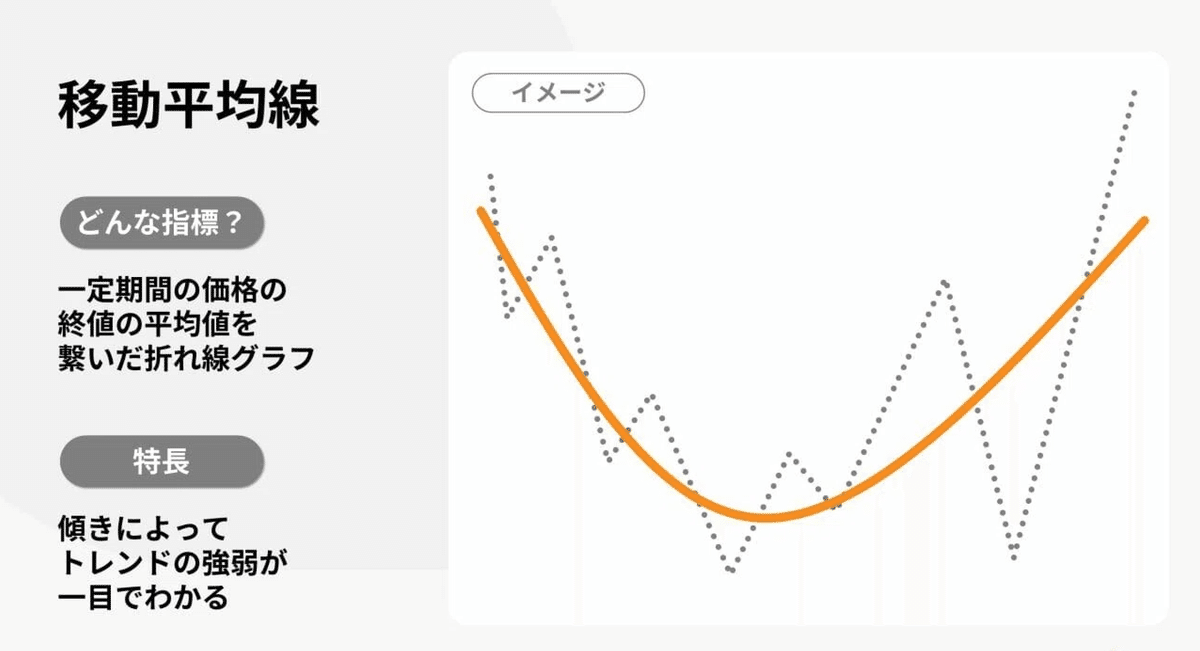

移動平均線

移動平均線は、傾きによってトレンドの強弱が一目でわかるのが特徴です。例えば45度以上右肩上がりに伸びてるようなら上昇トレンド、45度以上右肩下がりなら下降トレンド、ほぼ横ばいならトレンドが発生していない(レンジ)という使い方ができます。

また、株価が移動平均線より上にある場合は上昇トレンド、下にある場合は下降トレンドであると判断でき、短期の移動平均線と長期の移動平均線を比較することで、短期的なトレンドと長期的なトレンドを把握することもできます。

移動平均線を使った売買の判断は、「ゴールデンクロス」「デッドクロス」を用いることが一般的です。

短期移動平均線と長期移動平均線の2本を表示して、短期が長期を下から上に抜ける場合は「ゴールデンクロス」と呼ばれ、上昇トレンドが強まる可能性があるので買いサインとされています。

逆に、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に抜ける場合は「デッドクロス」と呼ばれ、下降トレンドが強まる可能性があるため売りサインとされています。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線の上下に、相場の変動幅に応じた幅の帯(バンド)を表示することで構成され、上から順に+3σ、+2σ、+1σ、移動平均線、−1σ、−2σ、−3σと表示します。

相場が大きく変動するとバンドが広がり、相場が安定すると狭まるのが特徴です。

相場の変動幅に応じてバンドの幅が変わるため、多くの場合、価格はバンドの中に収まります。具体的には、価格が+1σまたは−1σ内に収まる確率は約68.3%、+2σまたは−2σ内に収まる確率は約95.4%、+3σまたは−3σ内に収まる確率は約99.7%です。

価格がボリンジャーバンドの上限(+2σまたは+3σ)に達した場合は、相場が買われ過ぎである、下限(−2σまたは−3σ)に達した場合は、相場が売られ過ぎであると判断され、反転する可能性が高いとされています。これを利用した取引を逆張り手法と呼びます。ただし、値動きが激しい場合は、価格がバンドから外に出ることがあるので、過信は禁物です。

MACD

MACDは、MACDラインとシグナルラインという2本のラインの交差で売買のタイミングを判断する指標で、MACDラインがシグナルラインを上抜けると買いサインと見なされ、MACDラインがシグナルラインを下抜けると売りサインと見なされます。

また、MACDラインと株価の動きが逆になっている場合、ダイバージェンスが発生していると判断されます。

例えば株価が高値を更新しているにもかかわらず、MACDラインが下降している場合や、株価が安値を更新しているにもかかわらず、MACDラインが上昇している場合などです。

このダイバージェンスは、トレンド転換のサインとして重要な指標とされています。

オシレーター分析指標

オシレーター分析指標は、買われすぎや売られすぎの状態を捉えることができるため、逆の方向にトレードをする「逆張り」に活用できます。

RSI

RSIは、市場の強さや弱さを示すために使用されることが多く、市場の上昇・下降の方向転換や、トレンドの転換点を予測するときに有効です。

0〜100%の範囲の数値で表され、70%以上の高い値を示す場合は買われすぎ状態にあると判断されるので売りサイン、30%以下の低い値を示す場合は売られすぎ状態にあると判断されるため、買いサインとなります。

ただし、ダマシになる可能性もあるので注意が必要です。

例えばRSIが70%以上になると、買われすぎで価格上昇の余地が少なくなり、調整が入る可能性があるとされていますが、上昇トレンドが発生している場合、RSIが70%以上になってもそのまま上昇し続けることがあります。

RSIの活用方法は数値だけでなく、ダイバージェンス(相場と指標の動きが逆になる現象)の発生を確認するのにも使われ、価格が上昇しているにもかかわらずRSIが下落している場合は、買い手が減ってきている兆候です。

価格が天井を打とうとしていることを示唆しており、買いから売りにトレンドが転換する可能性が高いと考えられるので、売りポジションを持つことを検討しましょう。

価格が下落しているにもかかわらずRSIが上昇している場合は、売り手が減ってきており、価格が底を打とうとしていることを示しています。

売りから買いにトレンドが転換する可能性が高く、買いポジションを持つことを考える場面と言えます。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは0から100%の範囲で表されます。

80%以上は買われ過ぎであり、トレンドが転換する可能性があるため、売りサインとなる一方、20%以下は売られ過ぎと判断され、買いサインとみなされます。

ストキャスティクスは、主に2つの線(%K線、%D線)で構成されており、相場のトレンドが上昇中、下降中、またはレンジ相場であるかを判断するときにも使用可能です。

%K線が%D線を上抜き(ゴールデンクロス)するときは価格の上昇傾向が強まっており、買いサインとして捉えられるとともに、%K線が%D線を下抜き(デッドクロス)するときは価格の下落傾向が強まっており、売りサインとして捉えられます。

その他の指標

テクニカル指標にはトレンド分析指標やオシレーター分析指標以外にも、出来高やフィボナッチ・リトレースメントなどさまざまな種類があります。

出来高をテクニカル分析で活用する際は、出来高の増減に注目しましょう。例えば出来高が増加し、価格が上昇する場合は、強い上昇トレンドが発生しており、逆に出来高が減少し、価格が下落する場合は、強い下降トレンドが発生していると考えられます。

フィボナッチ・リトレースメントは、トレンド相場における反発・反落する地点を予測するためのテクニカル指標です。

直近の高値と安値を選択すると自動的に23.6%、38.2%、61.8%、76.4%などのラインが引かれ、これらのラインをトレンドが反転する可能性の高い地点として注視し、取引のタイミングを計ります。

テクニカル分析のメリット・デメリット

テクニカル分析はチャートを表示させることで誰でも始められる分析手法です。ここではそんなテクニカル分析のメリットとデメリットを紹介します。

テクニカル分析のメリット

テクニカル分析には以下のようなメリットがあります。

視覚的に理解しやすい

経済知識を持たなくてもできる

分析力を上げれば予測精度が高まる

視覚的に理解しやすい

テクニカル分析は価格チャートや分析指標を使用して、価格の動向を視覚的に示すことができます。これにより、トレンドやチャートパターンを比較的簡単に観察し、市場の動向を予測することができます。

また複数のテクニカル指標やパターンを一度に確認できるのでスピーディーに取引戦略を決定することが可能です。

経済知識を持たなくてもできる

テクニカル分析は、基礎的な経済知識を持たなくてもできるため、初心者でも取り組みやすいとされています。

多くのオンライン証券会社や投資サイトでは、リアルタイムで市場データを提供し、チャートを簡単に作成することが可能です。

さらに、テクニカル分析に関する情報や教育コンテンツも提供されており、投資初心者でも学習しやすい環境が整っています。

分析力を上げれば予測精度が高まる

テクニカル分析では自分の分析力によって予測精度を高めることができます。

なぜならテクニカル分析は、チャートパターンやテクニカル指標を用いて市場の動向を予測するための手法であり、これらのツールを正しく理解し、分析力を高めることで、より正確な予測を行うことができるからです。

テクニカル分析には多くの要素が含まれており、それらを総合的に判断することが必要であるとともに、市場の状況やトレンドに応じて、適切なテクニカル指標やチャートパターンを選択することも重要です。

また、複数の分析手法を併用することで、より正確な予測を行うことができます。

テクニカル分析のデメリット

テクニカル分析は視覚的に理解しやすく、初心者でも始めやすいというメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

過去のチャートパターンが必ず当てはまるわけではない

チャートの解釈に個人差が出る

突発的な事象や重要なニュースに対応しづらい

過去のチャートパターンが必ず当てはまるわけではない

テクニカル分析は過去の価格データを基にして相場の動向を予測する手法ですが、実際の相場が過去のチャートパターンに必ず当てはまるわけではありません。

特に、市場環境が急激に変化した場合や、新しい情報が発表された場合などは、過去のパターンと異なる動きを見せることがあります。そのため、テクニカル分析による予測は、必ずしも正確なものとは限りません。

チャートの解釈に個人差が出る

テクニカル分析には主観的な判断が入り込むため、チャートの解釈に個人差が出ます。

例えば1つのチャートに対して、上昇トレンドか下降トレンドか、サポートラインやレジスタンスラインがどこにあるかなど、分析者によって解釈が異なるのです。

同じチャートを見ても異なる解釈が生まれることがあるため、分析者の主観的な判断による影響も大きくなります。

突発的な事象や重要なニュースに対応しづらい

テクニカル分析は、価格の変動を分析することに特化しているため、突発的な事象や重要なニュースの発表に対応することが難しい場合があります。

例えば企業の決算発表や政治的な出来事、自然災害などの影響によって、急激な価格変動が生じた場合、テクニカル分析だけで相場を読み解くことは困難であり、ファンダメンタルズ分析や市場のトレンドを考慮した対応が必要です。

ただし、テクニカル分析によって、重要な価格帯やサポート・レジスタンスラインなどの情報を把握しておくことで、突発的な事象に対して迅速な対応ができる可能性があります。

テクニカル分析ではダマシに注意

テクニカル分析をしていると、チャートの変動が予想と異なる方向に進んでしまうことがあります。

このような現象は「ダマシ」と呼ばれ、テクニカル分析にはつきものの問題の1つです。

ダマシは完全に避けることはできませんが、複数のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析などを併用し、ダマシに翻弄されないように準備しておきましょう。