作業環境(コックピット)その19 ~アルティマ導入~

からの続きです。

からの続きでもあります。

その前に、集塵機

アルティマの前に。。

旋盤を使うとキリコ(キュービーではない😇)が半端ない💦

「キーリーコー・・・」と叫ぶワイズマンの気持ちが分かります😅

目に見えないレベルの粉塵がさすがにヤバイので集塵機を導入しました。

Amazonで2,500円程度だったのですが ↓

これはどう見てもアルゴファイルのラップボードファイブと同じですね。。

少なくとも外装は同じにしか見えません。

ラップボードファイブはCEマークが付いていたりするようですが

Amazonでほぼ半値になっていても数倍の価格差があります。

ともかく、この「ネイルダスト集塵機」を使っています。

音が大きすぎるうえ風量調整もできないので

このときに購入したACアダプターで電圧を落として使っています。

以下のように縦置きで使っています

(縦置きができるようにアームレストなしを選びました)。

細かい粉塵の吸入が目的なので、横置きはしていません。

※横置きにしてそのうえで作業すると、かえって使いにくい高さになるうえ

風が自分の方向にも向かってくるので寒い🥶

旋盤の時はキリコ対策に紙を敷いています。

アルティマ? or ペンサンダー?

アルティマとの比較対象としてプロクソンのペンサンダーがあります。

どちらにするか、まず悩んだのですが

集塵機の件があったので「アルティマどうなの?」と猜疑心がありました🤨

大きな違いは振動方向です。

ペンサンダー:横振動

アルティマ:縦振動

それとお値段。

アルティマ5eが出ていたのを知らなかったので

アルティマといえば定価で13,000円程度のものと思っていました。

しかし、

アルティマ5eならペンサンダー(+スピードコントローラー)とほぼ同等。

アルティマ7との機能的な違いは「フィードバック機能」ぐらいで

「フィードバック機能」はそもそも

そんなに力をかけるような使い方をすべきではないのでは。

ということで私は無くても大丈夫です。

「ペンサンダーのほうは微妙に扇状になる」という情報を見かけたので

アルティマにしました。

スーパーアシレックス(マジックヤスリ)

の使用

公式ブログでもやってたかと思いますが

アタッチメントに面ファスナー(マジックテープ)を貼り付け

マジックテープ付きサンドペーパーを使用すると

番手を簡単に貼り替えられます。

ただ、どうしてもモッサリします。

この辺はスーパーアシレックスの記事を参照ください。

アタッチメントの自作

アルティマの使い勝手は各所で紹介されているので割愛します。

このアルティマ、ネックはアタッチメントだと思います。

マジックテープだとモッサリします。

かといって、両面テープでサンドペーパーを貼り付けても

基本的に貼り替えると精度が落ちるので

番手の数だけアタッチメントがほしいところです。

しかし、1本1本が高い😢

プロクソン ↓ のように

特定の形状だけセットで出してくれたらまだいいものを。

突起部をカットすればアルティマにも使えるのかな🤔?

そこで、安価に自作できないか?

このテーマで

ジオン軍の水陸両用モビルスーツばりに😅、試作を重ねました。

決定版をすぐ見たい方はこちら。

手持ちの100均フックがアタッチメントにそっくり

ということに気づきました。

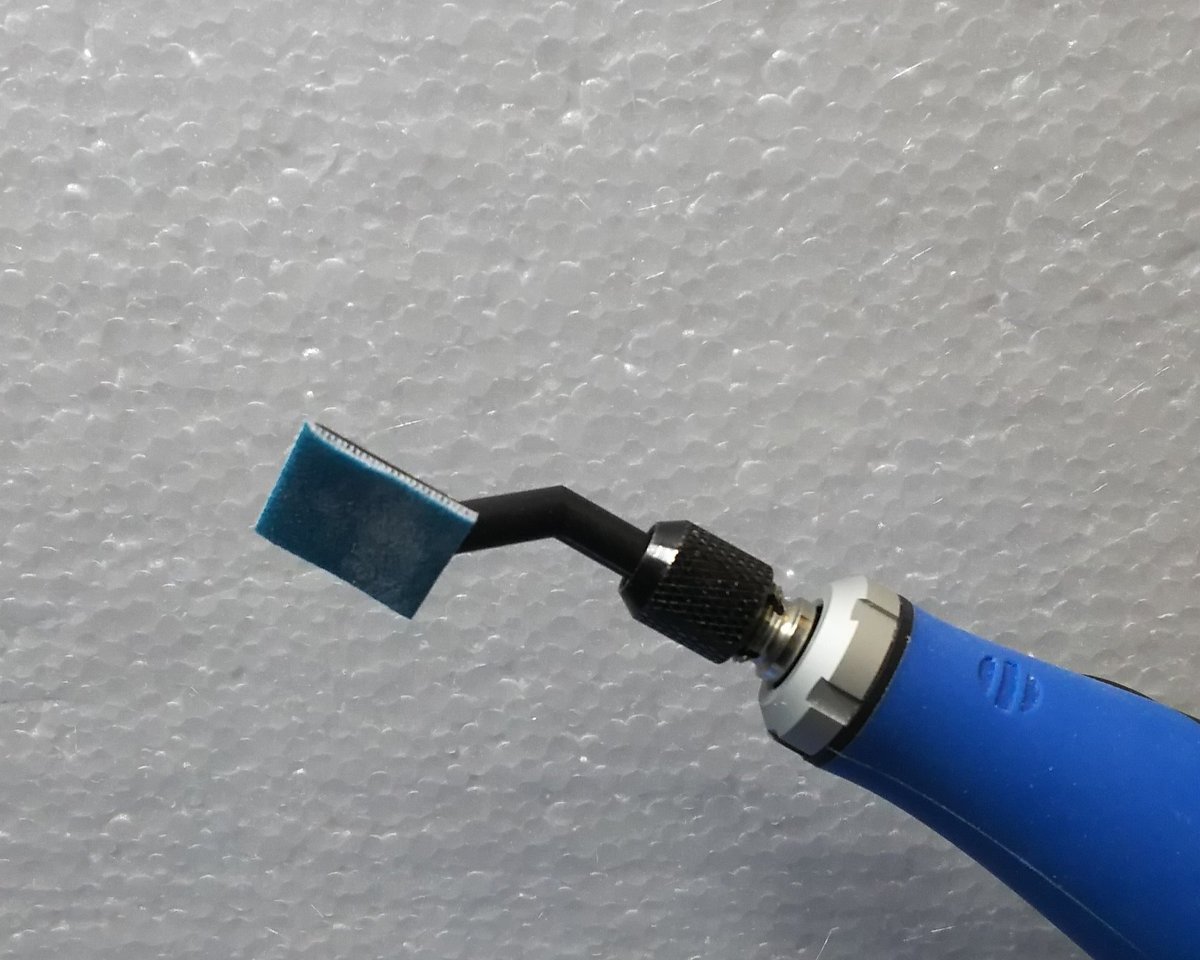

このフック部を加工して、アルティマのコレットチャック ↓ に差し込めば

アタッチメントとして機能するはず。

0次試作としてプラ棒でとりあえず接続してみみました。

これで行けそうなので、以降は5mm径のアルミ棒を使うことにしました。

※純正アタッチメントの直径は4.8mmなので若干削る必要があります。

また、フックの角度に合わせて棒を曲げる必要があります。

つまり、この方式ではフックのタイプ毎に棒が必要です。

第1弾(フックその1)

このフックは細めなので

ちょっと削ればキーレスドリルチャックで掴めます。

第2弾(フックその2)

フックを変えてみました。

クリア粘着フック(ダイソー)

このフックは太めなので加工にちょっと手間がかかります。

リューターである程度削ってから

このときに購入したコレットチャックのうち、

中心がズレていてまったく使えないもの😑を

旋盤で咥えて丸棒に加工するためのビットとして使いました。

ちなみに、このフックは手持ちで小範囲をヤスるのにも便利です。

第3弾(コレットチャックに変更)

このとき同様、

キーレスドリルチャックの精度が悪く、軸がブレるので

ここでも別のコレットチャックに交換しました。

このパターンは一応これで完成形です。

第4弾(穴を開けて接続)

上記バージョンでも使えるのですが

純正アタッチメントに比べると若干精度が出ていません。

アタッチメントの研削面と振動方向が完全に一致していないと

部材に当てたときにコンコンと叩く感じになってしまいます。

高速で回すと「叩き」が発生してしまいます。

また、チャックの重さもあって

最大回転にすると結構ブレが手に伝わってきます。

とここで、フックに穴を開けてマンドリルを通せばいいのでは💡?

ということに思い至りました。

これにより、アルミ棒の角度調整が不要となり、

純正コレットチャックにダイレクトに装着できます😎

第5弾(アルミで作成)

ここまで来ればあとは量産体制です。

1mm厚の不等辺アルミアングル(500円程度)をカットして

穴を開ければできあがり😄!

薄いので穴開けも簡単😄!

剛性もそこそこあることは

作業環境(コックピット)その16 ~サンドペーパーの当て板の自作~

での経験から立証済みです。

アルミなので軽いです😄

最大回転にしても純正アタッチメントと遜色ありません😇

第3弾のものもこの方式に加工し直しました。

これだけ用意すれば十分でしょう。

あとはマンドレルをいくつか追加すればよさそうです。

ちなみにダイソーのマンドレルって

マンドレル1本と、マンドレル1本付いたカッターの値段が同じなのはどういうこと🤔?

ミニルーター用マンドレル 軸(ダイソー)

ミニルーター用軸付ダイヤモンドカッター(ダイソー)

ミニルーター用軸付丸のこ刃(ダイソー)

さらに、第6弾(決定版)

よく考えたら

マジックテープでヤスリ面だけ貼り替えればよくね🤔?と思い

このときセットで付いてきた

3Mのメカニカルファスナーループ 糊付き NC2841を貼ってみました。

第5弾で作ったものにマジックテープを貼ってみました。

もちろん、本来は板状のもので十分です。

穴開けも不要😄

縦長を90°回せば横長にもすぐできます😄

今回はアルミを使いましたが

純正アタッチメントが裏打ちしてくれるのでプラ板でもいいと思います。

コスパも最高😄!

もう、決定版と言ってもいいでしょう😇

アルティマDTファイルの再現

アルティマDTファイル。これもお高いです😢

手頃なダイヤモンドビットを装着したいところですが

短い、平らなダイヤモンドビットがいくら探しても見つかりません😟

※アルティマDTファイルも3mm幅

と諦めかけていたところ、、

100均で以下を見つけました!

ダイヤモンドやすり 3本セット(ダイソー)

これの軸は2mm径なので

カットして、テープを巻いてちょっと太らせれば

純正コレットチャックで装着可能!

ちなみに、キーレスドリルチャックやコレットチャックを経由すれば

太らせる必要はありません(ちょっと重いですが)。

その他、リュータービット置き

作業環境(コックピット)その4 ~「ドライブース」、100均活用アイテム~

で使って余ったものをカットして、裏に紙を貼れば

リュータービット置きに早変わり😄!

これはオススメです😇

その他、パテ調合皿

瞬着パテなどの調合用にこれがいいです!

UVレジン用シリコーンソフトモールド(ドーム)(ダイソー)

ペリッと裏返せるので、固まったパテを簡単に外せます。

※シリコーンマット(クラフトレジン用)(ダイソー)でも可

番外編:ボークスビルドマスター

作業環境(コックピット)その7 ~最近追加した装備~でも紹介した

ボークスビルドマスターがプロクソンのものだったことに

先日、40年越しに気づきました😅

タングステンカーバイドビットが付属しているのが売りだったのですが

同様のものがもう一本あり、どっちだったか区別がつきません。

しかし、削ってみるとすぐ分かりました。

さすがタングステンカーバイド👍!

最近これもよく使うことになってきたので

ボックスから出して使いやすいように配置しました(下記)。

その他、机まわり

壁のポスターをどかせて100均のワイヤーネットを設置しました。

まだ置くものをちゃんとを決めてないので

とりあえず、適当に引っかけてます。

引き出しにはサンドペーパーを番手別に収納してます。

To be continued.

これで3連投完了。

いいなと思ったら応援しよう!