22/23 アストンビラ戦

今回も前半のみですが、フラム戦同様パッキングレートを元に試合を見ていこうと思います。(後半は余裕があれば書きます)

パッキングレートについてとフラム戦のパッキングレートは以下をご確認ください。

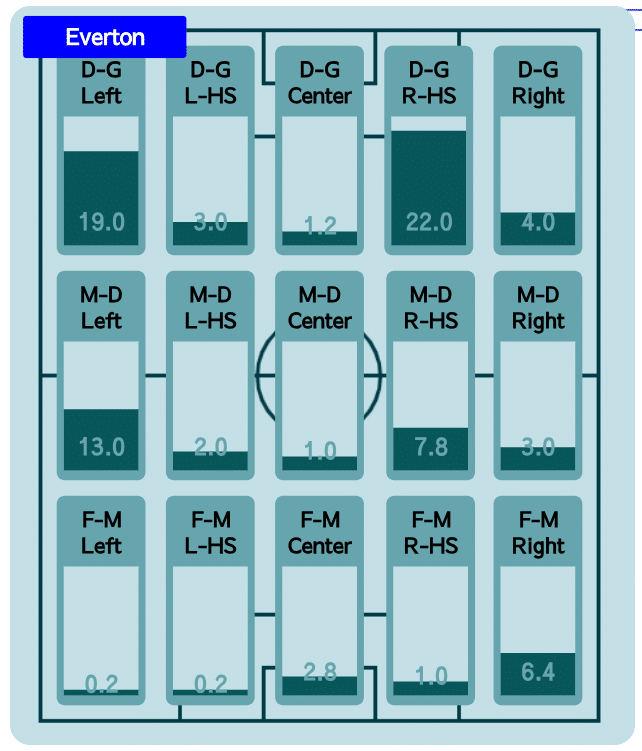

エリアごとのパッキングレート

前節同様、エバートンはDF-GK間のパッキングレートが高く、相手を大きく上回っています。一方アストンビラはMF-DF間のパスが特に大きくエバートンを上回っています。

その2つを中心に詳細を見ていこうと思います。まずは、エバートンの詳細パッキングレートです。

表記例:D-G L-HS → DF-GK間の左サイドのハーフスペース

DF-GK間のうち、左サイド、右側のハーフスペースが特に高くなっているのでそこを見ていきます。

棒線はパス、点線はドリブルを表す

Penalty Area Invasionはこのパスの後どういう形でペナルティエリアへ侵入したかを示す

緑は成功、赤は失敗

左サイドは、ドリブルを除けばどれも長いパスです。エバートンとしては右でボールを運んで左でワイドに張るイウォビ、ヤングに展開するという狙いがあったと思います。後ほど載せますが前節同様、受け手としてポイントが高いのはイウォビでした。

しかし、その後の展開としてクロスはすべて失敗しており、ドリブルで侵入 に成功していますが、最終的にシュートで終われていません。

課題を感じる点は、基本的にイウォビが受けてからの展開として、サポートがほとんどなくイウォビに頼った形になっているところです。おそらくイウォビはボールを持ったらどんどん仕掛けていくように言われていると思いますが、今回は相手が準備できている状態でうまくフィニッシュまで行けませんでした。今の形をパターンとして組み込んでいくのであれば、イウォビが周りと連携しながら崩すような形も必要で、そのあたりが今後みられることを期待します。

次は右のハーフスペースです。

短いパスもあり、その後の展開としてもペナルティエリアへの侵入に成功しています。(今回は0より大きいパッキングレートのパス自体がペナルティ侵入になっています)

ドリブル突破を除いては、前半ロスタイムのものです。左サイドとは対照的にガーナー、パターソン、ダンジュマの連携で最終的にダンジュマのシュート、パターソンのニアポストからのクロス(精度が・・・)まで行けており、ポジティブな部分だったと思います。

続いてアストンビラの詳細なエリアごとのパッキングレートです。

エバートンと比べるとアストンビラは、特に中央のエリアのポイントが高いのでそこを見ていきます。

1.0以上は太い矢印

1.0ポイント以上の矢印は、5人以上パッキングした、またはパスの受け手が前向きでプレーできたパスになります。

そのパスを中心に見ると、MF-DF間の中央エリアはサイドから中央に入るというよりも中央のエリアから縦パスが入っていることがわかります。

なので、エバートンはサイドからの斜めのパスに対しては前を向かさないような守備ができているともいえると思います。

一方、縦パスに対してうまく対応できていないようで1点目の失点シーンもゲイエとオナナの間を通されるような形でディアビに前を向かれています。

気になったのはオナナのポジショニングです。

アストンビラはビルドアップ時、ディニュは高い位置で幅を取っていましたが、キャッシュは低い位置取りをしていました。それに対してエバートンは4141で対応で、トーレスがミドルサードまでボールを運んだ際はドゥクレがルイスのパスコースを消しつつトーレスに寄せるようになっていました。失点シーンではトーレス→カマラ→ルイスにわたり、ルイスに対してゲイエが寄せましたがディアビに通され、失点につながりました。

この時、ドゥクレが前に行くと実質442のような形になります。そのため、例えば、ルイスにボールが渡りゲイエが寄せると、オナナがゲイエのカバーポジションを取るなどライン間へ侵入させない対応が必要だと思います。

選手ごとのパッキングレート

円の上が出し手として、下が受け手としてのパッキングレート

アストンビラはキャッシュがビルドアップ時低めの位置を取っていたので、出し手としてポイントが高い、一方ディニュは高い位置でワイドに張っており基本的にフリーだった、バイリーはイウォビがキャッシュに寄せたときのスペースを使えたので、受け手としてのポイントが高くなっている。

ルイスはキャッシュに次いで出し手としてのポイントが高く、中央のエリアで効果的なパスを出せていた。マギンは受け手としても出し手としてもバランスよく、30分以降はディニュとのコンビネーションでチャンスを作っていた。ディアビはライン間に位置取っていい形でパスを受けれていたと思う。

エバートンは前節同様、イウォビは受け手としては高いポイントを残しているが、出し手としていい形を作ることはできてない。途中出場のダンジュマは先発のDCLより受け手として優秀だった。エバートンは前半ロスタイムの右サイドからの崩しで、効果的な攻撃ができており、それがガーナー、パターソン、ダンジュマのポイントの高さに表れていると思う。

まとめ

次節のウルブスもアストンビラ同様ボールを保持すると思う。次節は今節とは違ったエバートンが観られるとうれしいなぁ。

次はプレッシングのあたりの指標を元に分析できたらいいなと思っています。