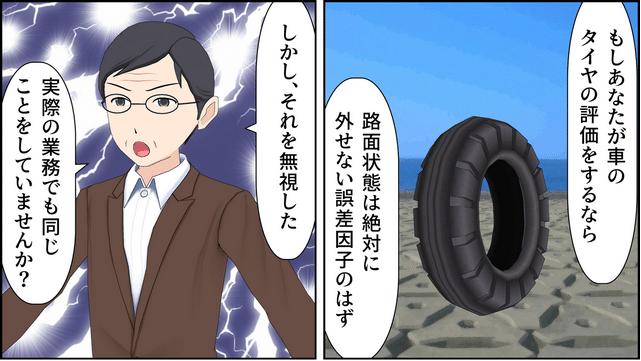

そもそも品質工学f 誤差因子を甘く見るな!(69)

本当に、誤差因子を甘く見た実験の多いこと、多いこと。

それに注意喚起をするマンガです、はい。

実際に走らせてみると…

ちなみに、機能が基本機能で、エネルギーの関係で、誰が見ても納得するような素晴らしい入出力だったら、誤差因子はその入出力を乱す、エネルギーの流れを阻害する何か1つでOKです。

だから、品質工学の大先生方は、あまり誤差因子の研究には力が入っていませんでした。当然ですよね?すばらしい機能を思いつくんですから。

では、我々凡人はどうでしょうか?

そんな素晴らしい機能を思いつきますか?

無理でしょ?w

だから、誤差因子に力を入れます。

どんな環境でも強くする。

その「どんな環境」を作るしかないのです。

もちろん、機能をより良いものにする努力は必要です。

その良いものになる前の、ヘボイ機能をカバーするのは誤差因子の多さなのです。

ただ、多ければいいってもんじゃない。

各カテゴリーの主要な誤差があればいい。

それが、環境と劣化、もののばらつき。

温度湿度の環境、劣化と言っても化学的劣化、物理的劣化、ばらつきも製造ばらつきと、使用後のばらつき。

そういった主要なものを抑えているか。

それが重要になってきます!

誤差因子がしっかりしていれば、機能はなんでもいいのか?

そういわけでもありません!

続きが気になる人はこちら!

↓ ↓

いいなと思ったら応援しよう!