『ふゆのいずみにつげる』シナリオ・サンプル(第一章)

■概要

・執筆中のシナリオの第一~三章までをサンプルとして公開します(一章分をダイジェスト画像+本文を3回に分けて週一、一か月間で掲載→計三ヶ月)

・実際に作品として公開する際に大なり小なり変更・削除・加筆修正などが行われる場合があります(作品の雰囲気を味わう、進捗情報の一環としてお楽しみください)

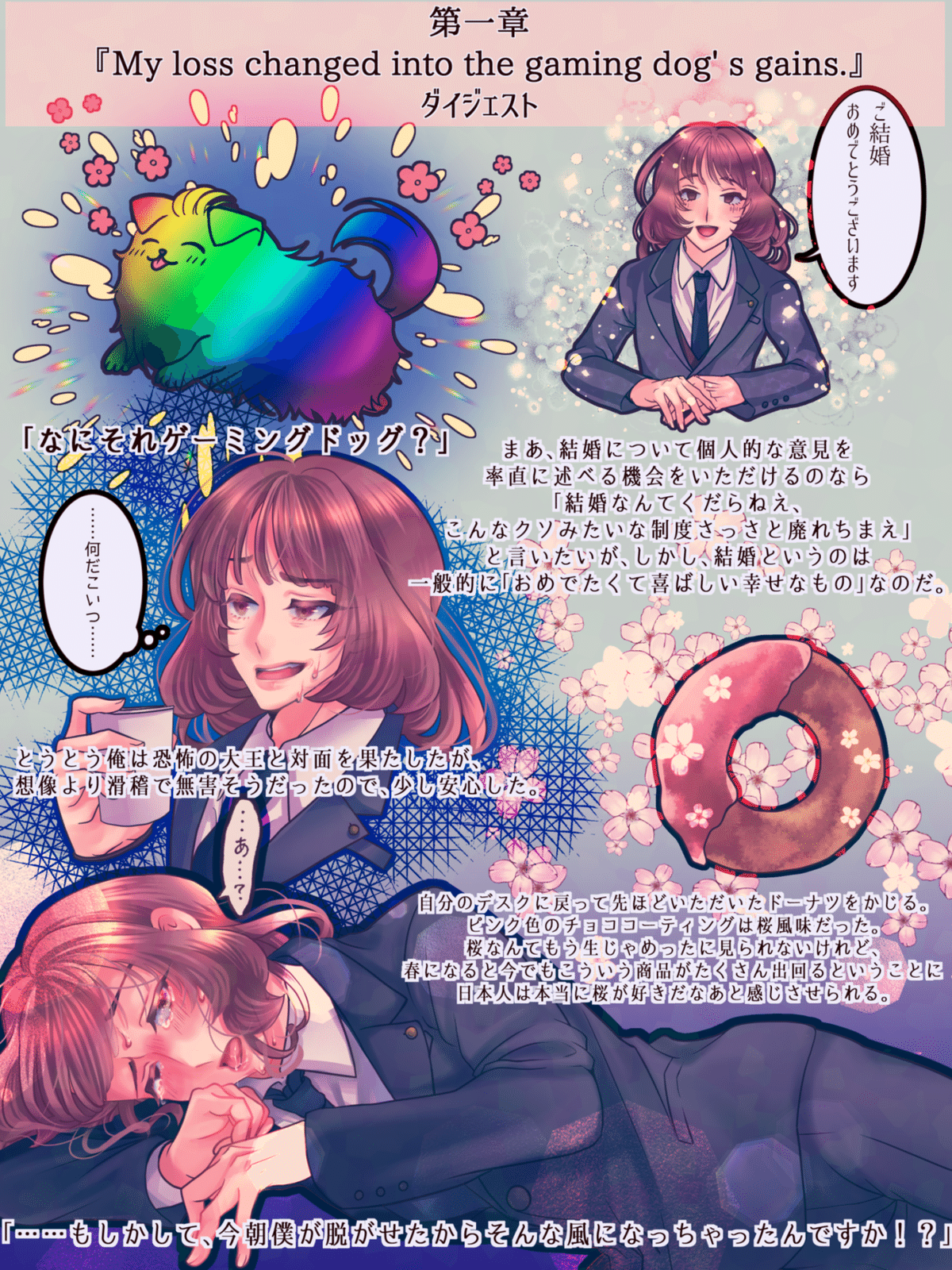

■第一章ダイジェスト

■第一章 My loss changed into the gaming dog' s gains. 1/3

「――はい。いつも通り、素晴らしい仕事ぶりだと思います。これなら先方にも満足していただけるかと」

「あ、はい。……桜庭さんがそうおっしゃるなら。ご期待に添えたようで良かったです」

色鮮やかで様々なスタイルのファッションアイテムが描かれた原稿の出力サンプルから顔を上げて、目の前の席に座る男性ににこりと微笑む。彼はそれを受けて少し視線を泳がせた後、長めの前髪を手のひらでなでつけ、赤べこみたいにひょこひょこと会釈をしながらぎこちなく笑った。昼下がりの店内は閑散としていて、手元にあるコーヒーは一度口をつけただけですっかり冷め切っていた。

昨今の会議やら打ち合わせやらの類いは、リモートで行うのが主流だ。しかも最近は、例えばオンライン会議にて、相手に『自分』として表示させるものを3Dのアバターとしたり、マイクに吹き込んだ自分の声をリアルタイムで合成音声に変換して相手に届けるなどといった『自分を極限までヴァーチャル化する』という表現手法が流行っていて、ビジネスシーンでも受け入れられ始めている。それの利点として考えられるのは、個人情報の保護や自身をより簡単に確実に自分または相手の理想や希望に近づけ自己表現を容易にする……といったところだろうか。

確かにそれらは、魅力だろう。インターネットありきと言っても差し支えない現代社会で、デジタルデバイスやコンテンツを使用する上でのちょっとした油断が引き起こす個人情報漏洩、それを防ぐ努力というのはいわば必須スキルと言っても過言ではないし、生まれ持った外見や声帯などは簡単に、自分の望むように変えられるわけではない。それゆえに個人情報を秘匿出来、思いのままに自分をセットアップ出来る手段の一つが得られるなら、そういうものがもてはやされても何も不思議ではない。要は、「個人を構成する実際の要素が明らかでなくても、自分の伝えたいことが伝われば問題ない」。世間はそう考えている。

――だけど俺は、ヴァーチャルは『わかりにくい』と思うのだ。例えばそれぞれのいる場所の気温や湿度、明暗などの環境やデバイスの処理速度の違いによるレイテンシが、言葉のテンポや微細なニュアンス、感情の機微などをゆがめて、わかりにくくしてしまう。現実で対話していても時折相手の真意が読み取れないこともあるのに、その確率を上げてしまうヴァーチャルは、俺にとって非常に扱いにくいものだった。たとえそんな私情を差し引いても、社員の発言一つで社運がひっくり返ることもあるビジネスの世界では、過剰なヴァーチャル化は控えるべきだと俺は思う。仕事というのは結局のところ、相手との信頼関係が最も重要なのだから。

喜ばしいことに、俺の勤める『オウバイ広告』も、俺と同意見だった。「可能な限り会議や打ち合わせは対面で行う」というのが、弊社の方針である。……偶然俺と会社の意見が一致したような言い方をしてしまったが、実際はこの会社に入社したことで俺はこのような考えを支持するようになった。もしここに入っていなかったら、むしろ自分をヴァーチャル化することに執心しただろう。

しかしながら今回の打ち合わせの形式は、こちらが提案したものではなかった。彼は弊社の社員ではなく外注のイラストレーターなので、基本的に相手の都合を優先している。つまり、実際に顔を合わせて打ち合わせをしたいと申し出たのは、彼の方だった。見ての通り彼は、人と話すのが好きというわけでもなければ、特段話術に優れているというわけでもない。それでも彼は可能な限り直接出向いて、自分の仕事に一言二言注釈を加えるのにこだわった。それが俺にとっては好感が持てることであった。仕事ぶりに関してはいかにも『職人』であり、『広告』というフィールドで起用するという点でも好ましいと思っていた。そういうわけで、俺は彼と仕事をするのが快かった。

先ほどのサンプルを鞄にしまい再び彼に視線を戻すと、彼はまだ所在なさげに前髪をいじっている。それは彼の癖なのでそれまで特に何も思わなかったが、ふといつもと違う点に気がついた。――彼の左手の薬指に指輪がはまっていた。『勤務中に結婚指輪をつけるのはマナー違反』などというビジネス的意見もあり(どういう了見だかよくわからないが)、仕事の間は身につけないという人も少なくない中わざわざ身につけていて、左手をアピールするような仕草を繰り返している(あくまでもいつもの癖の延長線上であり、もしそれが本当に「見てほしい」という気持ちの表明なら、故意ではなく潜在意識がそうさせているのだと思うが)。

それでも俺は、そんな彼の態度に対して不快に思わなかった。元来の性格的にも依頼に提供される成果的にも彼を好ましく思っていたので、別に気にならなかったのだ。まあ、結婚について個人的な意見を率直に述べる機会をいただけるのなら「結婚なんてくだらねえ、こんなクソみたいな制度さっさと廃れちまえ」と言いたいが、しかし、結婚というのは一般的に「おめでたくて喜ばしい幸せなもの」なのだ。彼にとってもきっとそうであると信じたし、俺は彼に対しては本当にそうだと祝いたかった。控えめな彼が思わず思わせぶりな態度をしてしまうほどに彼は嬉しいのだと思うのだ。だから俺は、『気がつく』ことにした。

「……あれ、そちらの指輪……、――もしかして、結婚されたんですか」

「……あ、は、はい……! 実は……。 親友に話したらとても喜んでくれたので、桜庭さんにも是非ご報告をしたいと思ったんです。いつもお世話になっているので……」

「とんでもございません、お世話になっているのはこちらも同じです。このたびはご結婚、おめでとうございます」

「ありがとうございます。桜庭さん、こういうお話あまり好きじゃなさそうなのでどう切り出したらいいかと考えていたんですが……なんか、すみません」

先ほどまで堅かった彼の表情が一変して柔らかくだらしのないものになる。それを見て、俺は安堵した。……それにしても、彼は一体俺にどういったイメージを抱いているのだろうか。まさか「『結婚は人生の墓場』などと考えている奴」なんてことはないと信じたい。いや、そんな確かめる気もないことを考えたって仕方ないのだけれど。

「新しい門出で先生の新たな境地が拝見できること、楽しみにしております」

「はい、心機一転して精進したいと思います。これからも、よろしくお願いいたします。……あ、新しい門出といえば、オウバイさんには今年度も新しい社員さんがたくさん、入社されるんでしょうね」

「……ええ、そうですね」

「桜庭さんみたいな素敵な方とお仕事が出来たら嬉しいです」

「……そう、ですね」

……興味がなさ過ぎて気にも留めていなかったが、そういえばそんな時期だった。やたらきらきらした雰囲気を醸し出す、『夢見がちな賭博師たち』が大勢やって来る、そういう時期。大抵はすぐに夢から覚めるし賭博も辞める。いや、むしろさっさとそうしないと生きていけないのだ。そうのたまう当の俺はというと、今も昔も『現実を直視しすぎな浮浪者』であった。……もしかしたら賭博師の方が浮浪者よりはましかもしれないとは思わないこともないけれど、俺にはなれそうもないのでそれ以上深く考えないようにした。

打ち合わせを終え、先方を見送ってからひとり店を出る。今日はこのまま直帰していいことになっていた。せっかくなので『迂回』して帰ろうとおもむろに携帯端末を取り出す。……家には必要以上に滞在したくはないし。

------------------------------------------

■第一章 2/3

その日は、いつものように出社するために電車に揺られていた。車内はいくらか暖かいけれど、降車したら肌寒そうだなと車窓を滑っていく曇天を見つめながらぼんやりと忌々しく思った。俺にとっては6、7月くらいの、少し暑い時期がちょうど良いのだ。春なんて寒いし、眠いし、浮かれた人が増えるしでろくでもない。

最寄り駅を降り、会社へは徒歩3分ほどで着く。下から上まで眺めても首のストレッチにもならないビルディングではあるが、俺にとってはとても立派で価値のあるものだった。

オフィスに入ると、普段と少し様子が違っていた。なじみのない雰囲気のする方へちらりと目をやれば、不安と緊張が入り交じる面持ちをしているが足取りはしっかりとした若者たちが、ぞろぞろと同じ方向へ向かうのが見える。それで俺は、「ああ、今日は入社式か」と合点がいった。とはいえ他に特に思うところもないので、視線を進行方向に戻してさっさと3階にある自分のデスクに向かった。

荷物を置いて、コーヒーを買いに行く。いつものルーティーンだ。ICカードを持って、今来た通路を律儀に戻って、1階まで降り、普段繁用されるエレベーターや階段から遠く離れた、フロア最奥の休憩スペースに向かう。そこは照明や空調設備がないが南側に高窓があり、以前はそこから日光が存分に降り注ぎ明るく、冬でも過ごしやすく、また地窓のおかげで風通しも良くて夏でも快適だったが、1年前に隣に重厚なビルが建ってしまったことで光がほとんど入らなくなった。その後照明や空調設備が導入されることはなく昼でも薄暗く、寒い時期は寒く暑い時期は熱がこもるようになって暑いままなので(そもそも経費削減のために照明などがなくて済む工夫をしたのだと思うし)ほとんど誰も寄りつかなくなった。俺も寒いのは嫌だったが、それを差し引いてもここはとても居心地が良かった。そこにぽつんとあるカップ式自動販売機でキャラメルマキアートを選択して、限界まで砂糖を突っ込んだ。この自販機だけは今でもきちんと管理されていて使えるのがありがたい。――1階でコーヒーを買うのなら、デスクへ向かう前に買って行けばいいのではないかって? そうもいかないのだ。何というか……俺の道理に反するから。出来上がったそれを、俺はその場で一気に飲み干した。

ふうとひとつ息を吐いて紙コップを捨てようとゴミ箱へ手を伸ばしたとき、遠くからどたばたと騒々しい足音が聞こえた。誰かが遅刻を免れるために走る音だろうか、こんな端の方まで響くなんてすごい勢いだ、などとのんきなことを考えていたが、次の瞬間その足音は俺にとって恐ろしいものに変わった。どうやら足音の主は、こちらの方へ接近しているようなのだ。――この時間ではまず誰もやって来ない僻地に、そんなに急いで、一体何の用だ? 思わず俺は身を固くして、息を殺した。謎のヘイスティ・マンと出会う前にここから立ち去りたかったが、ここは袋小路で道はそいつが向かってくる通路一本しかない。……鉢合わせは免れない。知らず知らずのうちに心臓のあたりをぎゅっとつかんでいた。

――「咎められなければいいが」、と思った。

とうとう俺は恐怖の大王と対面を果たしたが、想像より滑稽で無害そうだったので、少し安心した。

(……何だこいつ……)

その男はとても背が高く、180cmにだいぶ近い俺でも圧倒されるくらいだからそのボーダーラインは確実に軽々超えているだろう。主に頭上で髪の毛がふわふわと逆立っていて、更に体躯の体積を増しているように見える。それは無造作ヘアーとか抜け感スタイルとかいうより、『アホ毛の群れ』という印象を受けた。

大きくてくりくりとした目がこちらを見つめている。それはただただ目的地を探しているだけの澄んだまっすぐな響きを持つもののように見えたので、侵略者や閻魔などではなく単なる『迷子』であると思った。

彼は本当に先ほどまで全力で走り回っていたらしく、息を整えるのに必死でしばらく一言も発さなかった。ばっちり目が合っているしこんな切羽詰まった形相の人を放って立ち去るということも心苦しいから、俺は息を殺したまま眼前の男が次のアクションを起こすのを待った。純粋ですがるような瞳と荒い息づかいが、何となく犬を連想させた。

すると自然と脳がこの者が何者であるかを精査しようとして更に彼の全体を眺め回す。気づかないようにしていたけど、服装がすごく……『不適切』だ。別に口に出すわけではないのに、俺は言葉をオブラートで包んだ。

彼は十中八九新入社員だろう。弊社の入社式では新入社員に「スーツやオフィスカジュアルに限定せず、好きな格好で来てください」と課すのが習わしだ。この会社の一員としてのスタートという日にどのような服装をしてくるのかを見て、その人の人となりや適性などを判断しているらしい。実にウチらしい風習である。……俺? 俺はもちろんスーツで行った。そうは言われても無難なのが一番だと思うから。

――それにしても、ここまで『身の程知らず』で『場違い』なのは初めて見た。ボトムスや靴は特に何の変哲もないが、ジャケットがすさまじかった。Rに全振りでGBは全くないような真っ赤な色で、金色の糸でスワール模様の刺繍が絢爛になされておりこれでもかと虹色に光るスパンコールが縫い付けられていた。ちょうど社交ダンスとかフィギュアスケートとかの衣装として用いられるような感じのものである。こういったものを間近で見て気づいたのは、ステージ衣装はステージで着られているのを遠くから眺めるから綺麗とかかっこいいとか華やかとか思うわけで、日常で着られたらもうひたすらに下品で目が痛くて不快なのだということだ。

「……あの、」

やっと言葉を紡ぐ準備が出来たらしい彼は、おずおずと話し出した。

「僕の格好、変ですか?」

「……え、あ、」

まさか第一声がそんな言葉だとは思わなかったので、俺は明らかに動揺した。せっかく心の中ではっきりと言わないようにもしていたのに、表情や態度で伝わってしまったのだろうか。……そんなにわかりやすかっただろうか。さっさと否定せずにへどもどした俺を見て、彼はそれが肯定の意であると判断したらしく、こう言った。

「ああ、やっぱりそうなんですねえ」

俺の態度に別段不満があるわけでも気分を害したわけでもなさそうで、むしろ「知れて良かった」みたいな腑に落ちたようなけろっとした顔をしていた。

「そんなことよりお尋ねしたいのですが、第一講話室というのはどちらにあるのでしょうか。……ええと、来る途中道ばたでアリさんが大きいおせんべいみたいなものを運んでいるのを見かけたものですから。あ、『大きい』というのはアリさんの体より大きいってことです。僕にとっては小さいかけらです。それで珍しいと思い眺めていたら遅刻しそうになりまして、一生懸命走っていたら頭がぐるぐるして自分がどこにいるのかわからなくなりまして、それから、」

「つまり道に迷ったってことだよね」

俺はあきれ果てていた。急いでいる割には聞かれてもいないことをべらべらとしゃべるし遅刻しそうになった理由が嘘でも本当でもかなりやばい。「困っているおばあさんを助けていました」と言われた方が信じられる……というか嘘でもそっちの方を信じたい。いい年して虫に敬称をつけるんじゃない。身構えて損したとも思ったしとにかく早急にこいつと関わりを絶ちたいと思った。

「来た道を戻って、エントランスの真ん中にあるエレベーターに乗って、2階。着いたら右に曲がった突き当たり」

「ありがとうございます! それでは失礼します」

「え」

「……はい?」

「……えっと。……ちょっと待って」

踵を返した彼についうっかりまだ何かあるような声を発してしまった。こいつ、自分がおかしな格好をしているとわかっていながらそのまま入社式に出るつもりだろうか。

「……変だとわかった上で、そのままの格好で行くの?」

「着てきたものは仕方ありませんので、はい。着替えもありませんし」

「……」

罪悪感のようなものが生まれてしまった。俺がしていたであろう、彼の服装に対する不躾な態度をちゃんと否定しておけば、彼は『裸の王様』でいられたであろうに。どうせこの格好で行かなければならないのなら、滑稽であると自覚しているより自信を持っていた方が精神的にダメージが少なかったはずだ。そして彼が会場に行って向けられるであろう他の人たちの目について考える。……背中がぞわぞわしていてもたってもいられなくなった。共感性羞恥心というやつだ。俺だったらとても耐えられない。

「……ジャケット、脱ぎなよ」

「……え、でも……」

「いいから」

ジャケットを脱がせれば何とかなると思ったのだ。下が普通だから、中に着ているトップスもそんなに派手ではない……少なくともこの上着よりはましなはずだ、と期待した。その結果として、俺は閉口した。

「……あー……」

中身も負けず劣らずド派手だった。カラフルでサイケデリックな花柄模様のカッターシャツが眼前に現れたのだ。彼は恥ずかしそうに視線をさまよわせて両手の指先をこすり合わせながらもじもじしている。……余計な恥までかかせてしまったようだ。

彼の純朴そうな雰囲気や態度から考えるに、なぜこのコーディネートを選んだのかはわからないが本意ではなかったのだろう。確かに先ほどの発言はものすごく知性に欠けるが、それでも自信過剰であったりとか礼儀を知らなかったりとか、そういうしょうもない奴ではないと感じた。そんな彼がこれから大勢の人の第一印象をぱっと見の外見だけで損ねてしまうのを非常に気の毒に思った。第一、せっかくこの会社に入社したのだから上手くやっていってほしいと思う。――だから俺も、ジャケットを脱いだ。突然の行動に、彼はきょとんとした顔をしている。そして中に着ていたセーターを脱いで、彼に差し出した。

「これ、俺が着ていたもので悪いんだけど、着れば上手いこと隠れるでしょ」

「え、あの……よろしいんですか」

「いいよ。俺にもちょっと責任あるような気するし」

「そんな、とんでもないです。ありがとうございます! きちんとクリーニングに出してお返ししますので……」

「いいって、あげるよ。いらなかったら捨ててくれてかまわないし。気にしないで」

たとえすごく腕のいいクリーニング店が新品同様の仕上がりにしてくれたとしても他人が着たものは気持ち悪くて着られない、とは言わないでおいた。

セーターに腕を通させると色の暴力の残骸が少しはみ出ていたが、まあこのくらいならおしゃれとみなされるんじゃないかな。俺は嫌だけど。

「ありがとうごさいます、大変お世話になりました」

「どういたしまして」

彼は来た道を小走りで戻りながらも上半身はこちらにひねっていつまでもぺこぺこやっていた。……確かに恩義を感じたら丁寧に敬意を払うべきだとは思うが過剰だとうざったい。やがてそれも見えなくなって、とりあえず床に置いていた空の紙コップをやっとゴミ箱に捨てることが出来た。……コーヒーを一杯飲みに来ただけなのに、やたら気疲れしてしまった。深く息を吸って、疲労した頭に酸素を入れてみる。しかしこんなによどんだ空気のところでは、たいした効果は得られなかった。

「……はあ、行かなきゃ」

------------------------------------------

■第一章 3/3

「……さっむ……」

午前中いっぱい行われていた社内スタッフとの打ち合わせがやっと終わり会議室を出た俺は、すっかり凍えていた。今頃がやっと本日の最高気温に到達するくらいの時間だしそもそも4月も始まったばかりだというのに、いくら日当たりがいい部屋だからって空調を効かせなくてもいいじゃないか。どうにもこの世は暑がりばかり優遇されている気がする。確かに暑いと人は死ぬけど寒くても死ぬんだぞ。しかも今日はいつも着ているセーターがないときた。帰宅まで耐えることが出来るだろうか。……さて、昼休憩を取るべきタイミングだが……いつもならクッキーやらチョコレートやらを少しかじって終わりにするけど、今日はせめて少しでも体が温かくなるような食べ物を昼食にしよう。ウチには社食なんてないので外に出……いやでも外に出るのも寒そうだな……などと両腕をさすりながら思案していると、

「桜庭くん、そんなに難しい顔してどーしたの?」

「……ああ小林さん。お疲れ様です」

媒体部の小林さんがのんびりした調子で声をかけてきた。

「すごい顔色悪いよ? 大丈夫?」

「いやあ……極彩色の犬に……セーターを盗られて……」

「なにそれゲーミングドッグ?」

「はは……ゲーミングドッグか。いいですね、それ」

「なんかよくわかんないけど、これでも食べなねー。おいしいものを食べると元気になるよー」

「いつもすみません、ありがとうございます」

小林さんが差し出してくれたピンク色のチョコレートがかかった個包装のドーナツをありがたく受け取る。

小林さんは常に小麦粉で出来た何らかの焼き菓子を食べていて、人に出会うと手当たり次第にお菓子を配る人だ。彼とは部署が違うし彼は打ち合わせや会議なんかにはめったに出てこないのでそういうことしかわからない。そういうわけで俺の中ではあくまでも「おやつをくれる優しいおじさん」だった。

自分のデスクに戻って先ほどいただいたドーナツをかじる。ピンク色のチョココーティングは桜風味だった。桜なんてもう生じゃめったに見られないけれど、春になると今でもこういう商品がたくさん出回るということに日本人は本当に桜が好きだなあと感じさせられる。俺は梅の方が好きだけれども。梅だって春の花だし実が食用として普及しているのだから、そういう商品がいかにも旬のものとして売り出されてもいいと思うのだ。例えば梅酒とか、梅干しサワーとか。

そうして酒のことを考えていたら本当に飲んだみたいに顔がほてって頭がぼんやりしてきた。面倒くさくなったから外に出るのは止めることにして残りのドーナツを口に押し込み、来週打ち合わせ予定の広告主に提出する資料作りに着手した。

「……けほっ」

……倦怠感に悪寒。頭痛と少しの喉の痛み。これはもう、全面降伏するしかない。俺は寒さに負けた。時刻は定時を過ぎているし急ぎの仕事も特にないから今すぐに帰ることは可能だけれど、たいした理由もなく定時で帰宅するのはどうにも憚られる。とはいえこんな状態では仕事ははかどらないしこれ以上悪化させたら明日に響くと思うので意を決して退社することにした。

いざ立ち上がると視界がぐらりと揺らいで気持ち悪かった。まだ残っている何人かの同僚に別れを告げて、ふらふらした足取りでエントランスを目指した。

「……っ」

何とか一階のフロアまで降りたが、もう限界だった。頭がとにかく重くて、油断したら頭から転げ落ちそうだ。とても駅まで無事にたどり着ける気がしない。見知らぬ人に介抱されるのはごめんだ。

……少し休んでいけば、多少はましになるだろうか。温かいものでも飲めば、駅まで向かえるくらいの元気は得られるかも知れない。そう思って、病的な呼気が漏れるのをこらえて体を引きずりながらいつもの薄暗い休憩スペースに歩を進めた。

「はあ……はあ」

やっとの思いで休憩所に到着すると、そこにある平たいソファに崩れ落ちるように座った。座る体勢すらつらくてそのままぐしゃっと倒れ込んだ。……どうせ誰も来ない。誰も来ないし、俺がどうなったって誰も構いやしない。

「おれがしんだって……だれも……」

意識が混濁して、遠くで聞こえる誰かの足音がやけにうるさく感じる。それは遠のいていくような感じもしたし、近づいてくるような感じもした。

「あれ……。あっ!? だ、大丈夫ですか!?」

誰かの声がものすごい勢いで接近してくる。この声には何だかなじみがあるような気がする。

「あの! えーと、お名前わかんないや、あー、とにかく! 大丈夫ですか!」

「……あたまいたいからしずかにして……」

「あ、ごめんなさい」

すると前髪に何かが触れる感覚がしたので思わず身をよじって逃れようとしたが、こんな状態では叶うはずもなくそれはそのまま前髪をよけて額に触れてきた。大きくて硬い手のひらだった。一瞬肝を冷やしたが、他人に触れられたことによる気持ち悪さは不思議と感じなかった。すでに具合が悪いからそういう嫌悪感を感じる余地がないのだろうか。

「熱が高いみたい……。……もしかして、今朝僕が脱がせたからそんな風になっちゃったんですか!?」

「……あ……?」

「セーターお返ししますから着てください!」

「しらないひとがきたものきるとかやだ……」

「そんなことおっしゃってる場合ですか! ……青葉答慈です!」

「あおば……とうじ……?」

「これでもう知らない人じゃないですよね」

そう言ってゲーミングドッグもとい青葉答慈は俺の着ているジャケットを剥ぎ取ろうとしたので慌てて制止した。

「あ、やめろ、セクハラだから、」

「あっ……すみません、失礼しました。……そうだ、少し待っていていただけますか? 近くのコンビニで何かいい感じのものを買ってきますから!」

彼は俺にセーターをかぶせると俺の返事を待たずに駆けていった。セーター、今更着たって具合が良くなるわけではないのだから着て行ったら良かったのに。俺が体を張って気を遣った意味がないではないか。

しばらくそのまま横たわっているとまたあの騒々しい足音が聞こえてきて、頭の横から「お待たせしました」という乱れた呼気まじりの言葉が耳を打った。それから味噌のまろやかで塩気のある匂いが遅れてやってきて、なぜこんな香りがするのか奇妙に思った。

「あの、温かくて、栄養があって、食べやすくて、すぐに元気になれそうなものって何かなあって考えたんです。で、思いついたのが、お味噌汁なんですけれども」

なるほど、正体は味噌汁だったのか。味噌汁の匂いなんて久方ぶりに嗅いだが、こんなにも食欲をそそり活力に満ちあふれているようなものだったか。朝食の有力候補の一つとして古くから親しまれている理由がこのとき何となくわかった。

しばらくおとなしくしていたので半身なら起こせそうだと思いゆっくりと起き上がる。彼もぎこちない手つきで手伝ってくれた。

「あ、お味噌汁でなくてもスポーツドリンクとか栄養ドリンクとかいろいろ買ってきたので、お好きなものを選んでいただければ」

「いや、味噌汁もらうよ。ありがとう」

差し出されたインスタント味噌汁を受け取る。ほかほかと湯気が立っており紙カップを持つ手がじんじんと熱くなるほどだったので、熱湯を注いだばかりの出来たてであるようだ。……コンビニでお湯を注いで持ってきたのだろうか。通行人の目にはさぞかし珍妙に映ったに違いない。思いがけずそこまでしてもらったことに罪悪感を感じてしまった。ひょっとしたら、道ばたでぶっ倒れて縁もゆかりもない人に救急車を呼んでもらう方が気が楽だったかも知れない。

そうは言ってもこの温情を無下にするわけにはいかないので、熱いうちに口をつける。具はへにゃへにゃしたネギとわかめがぱらぱらと入っている程度だったが、汁自体の味噌の芳醇さを魚介系のだしの下地がしっかりと支えており、バランスの良い味でおいしかった。正直それまで味噌汁を飲んだって出汁の味なんてわからなかったけれど、そのときは味噌だけではない何らかの深みがあると感じたのでそれを出汁だと判断した。ぶっちゃけ魚介系かどうかもわからなかったけど、まあ鶏ガラとかそういう動物系の出汁を味噌汁に使うなんてこと、そうそうないだろうし。多分合っている。とにかく、極限状態になると味覚も極限まで研ぎ澄まされるようだということを感じた。「空腹は最上のソース」とはよく言ったものだ。

味噌汁をちんたらと飲んでいる間、彼は何をするでもなく黙ってその場をうろうろして、ときどき不安そうな視線をよこした。「座ればいいのに」と思ったが、その様子が何か粗相をして主人の機嫌を伺っている犬みたいで愉快だったので、俺も黙って彼が八の字を描くのをちらちらと見ていた。

だんだんと意識もはっきりしてきて、駅まではきちんとたどり着けそうなくらいには持ち直した。ついでにセーターも着直した。人肌に温まった毛糸は優しいまろやかな暖かさを帯びていて、案外悪くないと思った。

「はー……助かったよ。ありがとう。でも、どうして君はまたここに? また迷子になったの?」

「いえ、セーターを返さなくても構わないとは言われましたが、やはりお礼はきちんとした方がよろしいと思いまして、あなたを探していたんです。でもお名前はわからないしお顔もよく覚えていなかったので上手く人に尋ねられなかったのです。それなら『犯人は現場に戻る』とよく言いますし、」

「え、犯人?」

「すみません、上手く例えようとして失敗しました。おんなじところならまた戻ってきてお会い出来ると思ったんです」

「……ええと、つまり、闇雲に探すよりも出会った場所に向かう方が俺に会える確率が高いと思って来たんだな?」

「そうです、本当にお会いできました! 僕って賢いですねえ」

(直前の発言が全く賢くなかったんだが)

「すみません、僕のせいでお加減を悪くさせてしまったみたいで」

「……いや。体調管理は自分の責任だ。――こちらこそ申し訳ないな。セーターを貸したのが裏目に出て、結局君に恥をかかせることになってしまって」

「え? 何もないですよ?」

「だってその格好で味噌汁を持ちながら表を走ったんだろう。変な目で見られたろ?」

「あー……そうかも知れませんけど、わからないです。一生懸命だったので。でも、会社の方にはちゃんと普通に見えたと思うから、それでいいです。むしろ『素敵なセーターですね』って褒めていただきましたよ。あなたのおかげです」

彼は「屈託がないとはまさにこのことだ」と知覚してしまうほどに毒気が全く感じられない活気にあふれた気持ちのいい笑顔を見せた。非常に好感が持てる青年だと思い、こんな人物が弊社の社員になってくれたことを嬉しく思った。自然と俺も破顔していたと思う。――そのときだった。

「……あれ」

一瞬にして彼は笑みを消し去って険しい表情になり、何かを見定めるように俺の顔面を穴が開くほど見つめ始めた。何がどうしたというのだろう。

「……凪ちゃん……?」

「……ナギチャン?」

「え、あ、あれ? 僕、どうして、」

「凪ちゃんって誰? 俺、『凪』なんて名前じゃないんだけど」

「そ、そうですよね。凪ちゃんは、予言? お告げ? の……夢で見た……。おそらく、僕の運命の人です」

「……運命の人」

あれだけ熱を帯びていた身体からすっと柔らかい何かが抜けていってただただ『寒い』という感覚になり、妙に冷静な気持ちになった。

「……なに、君、俺のこと口説いてるの?」

「えっ、あ、え?」

「……あなた様のお気持ちは大変嬉しいのですが、残念ながらご期待には沿えかねます」

「は、はあ」

「私には婚約者がおりますので」

俺は目の前の不届き者を押しのけて一目散に走り出した。頭はぐらぐらするし四肢はもげそうな心持ちになったが、それでも構わずそこから一刻も遠く離れるために走り続けた。忌々しいセーターを早く脱ぎ捨てたかったが、どうにも寒くて、これを脱いだら本当にその場でばらばらになってしまいそうだったからどうしても脱ぐことが出来なかった。先ほどの言葉はうわべだけ甘くて中身は空っぽだったから、投げかけられただけで俺をまるごと取り込んで芯まで冷やしつくす思いがしたが、これには優しい甘さがたっぷり詰まっているようで、たとえつかの間だけの暖かさだとしてもなかなか手放す気にはなれなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?