【中編】授業時間数特例校って何だろう?~4月からの探究的な学びや授業はどう変化していくか~

クロストーク

【中編】では教育に長く携われてきた二名のゲストの方から、探究学習の導入事例、子どもたちだけでなく、先生や保護者の方へのアプローチ等、実例をもとにお話しをして頂きました。

小髙美恵子先生

小髙先生:埼玉県戸田市から参りました、小髙と申します。戸田は、埼玉県一若い市で、子どもたちもどんどん増えています。小学校は1,000人規模の学校が複数あり、中学校は2000人規模になろうとしているところもあります。私は2013年から、ちょうど教育改革の過渡期の9年間に校長を務めておりましたので、日々が刺激的でした。本日は、そういった教育を通して様々な変化を作っていく楽しさや、探究学習の素敵さをお伝えしたいと思っています。

●戸田型PBLとは

小髙先生:2016年から戸田市では探究学習が行われてきました。その中で、AIと共存できる学びや、OECDが掲げるコンピテンシーベースの学びを実現するためには、どのような形をとる必要があるのか?と考えた末に、プロジェクトベースラーニング(Project-Based-Learning、以下PBL)という手法に行きつきました。

ところが、日本の公立小では、PBLを用いた学習の前例がなかったんです。そこで、定義もフレームもないのであれば、いっそのこと戸田型PBL(プロジェクトベースラーニング)を作ってしまおう!となりました。

また当時、総合的な学習の時間の形骸化、つまり単なる調べ学習をこなしているだけでは、真に未来を切り開く力がつかないのではないか?といった問題提起もされていました。日本の子供たちは、基礎学力は高い一方で行動力がないと評価されがちです。考えるだけで動かないため、海外からは「従順なツアー客」と言われることもあるそうです。

それらの事情を踏まえて、戸田型PBLの定義は以下のように設定されました。

具体的な誰かの要望や自身の願望にもとづき、何をしていくか(課題)を決め、期限内にその目標の達成や理想の実現(解決)を目指す活動を通じて、「未来を切り拓く力」を身に付ける社会に開かれた探究的な学び(学習)

ここで最も重要なのは、課題を自分事とすることです。

戸田市では一年という期限を設定し、生活科と総合的な学習の時間で探究学習を始めることになりました。設定する課題の対象は、低学年の頃は主に自分自身ですが、中学年になるとその対象は他者をも含み、高学年になると学校や地域も対象に、さらに中学生になると社会や世界をフィールドに課題を設定できるようになります。同じテーマを扱っていても、探究していく対象が広がり、解決策も変わっていくのです。

戸田市での探究学習の肝は、同じテーマで、1年間に3回サイクルを回すことです。まず課題設定で1サイクル*を回し、次に仮説をもとにプロトタイプを考え、行動してみる。その結果をさらに検証・改善し、また実践していく。

期限内に3回はサイクルを回さないと、本物の探究にならず、ただの探索になってしまいます。そのため、探究学習には十分な時間が重要なんです。だからこそ、時数特例校の制度で学習時間を増やすのが必要だと考えています。

*1サイクル→①課題設定②情報収集③整理・分析④まとめ・表現

●戸田東PBL学習例

小髙先生:戸田市では「アウトプット」の重要性も考慮し、PBLの開始と共にプレゼンテーション大会も始めました。このプレゼンの場があったことで、子どもたちも先生たちも本気度が増したと思っています。

令和1年度から5年度の金賞作品がYouTubeに上がっていますので、見ていただければどんな探究をしているか分かると思います。ぜひ、「戸田市」「プレゼンテーション大会」で検索してみてください。

この大会は、単なる学習成果の発表の場ではありません。自分たちの中だけで解決策を考えて終わるのではなく、社会に広げることを重要視し、「この発表を見たみなさんもぜひ活動してみてください」という呼びかけで終わるようになっています。

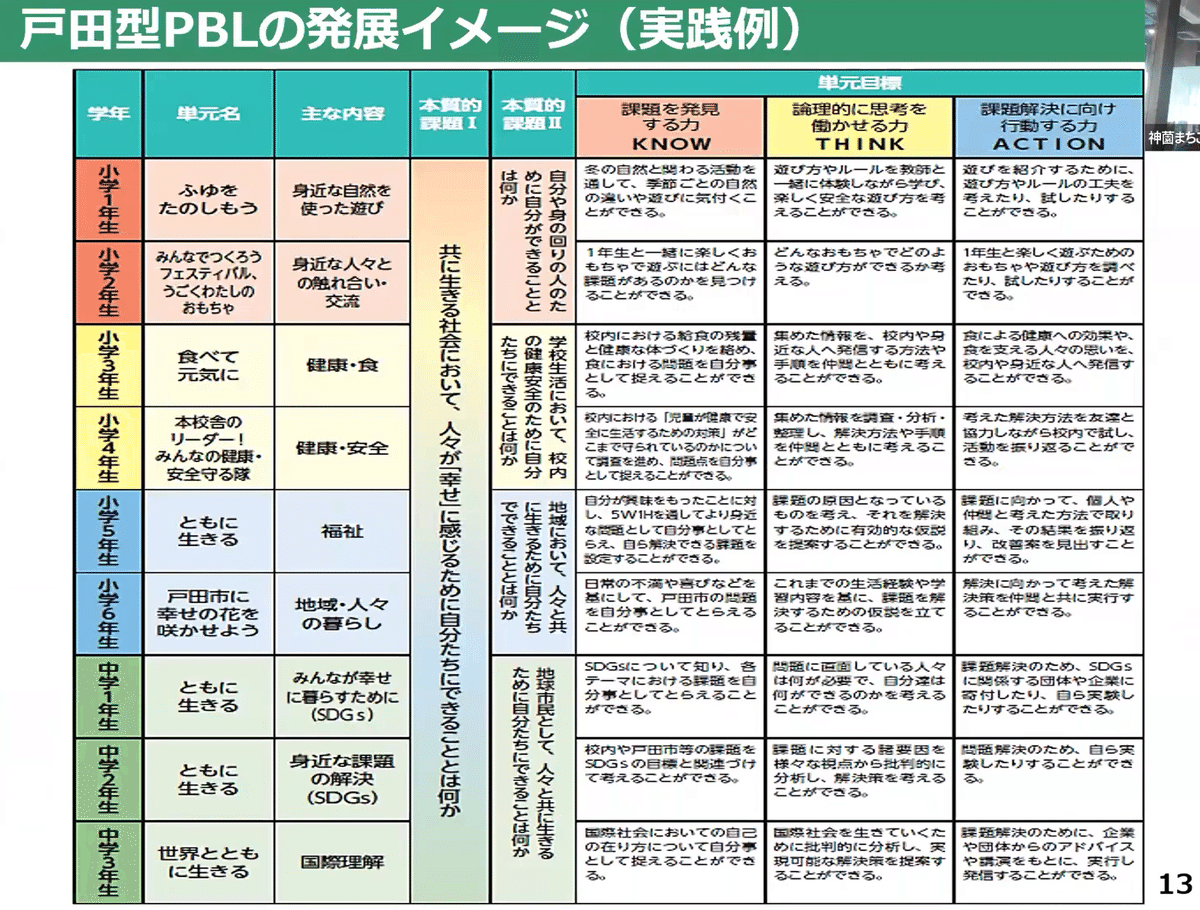

探究はあくまでも手段です。では、その探究学習の結果としてどんな力をつけてもらいたいのか、21世紀型スキルといった大雑把な概念ではなく、具体的にどんな力が子どもたちに必要なのか、それを練り出すのに、まず1年ほど時間がかかりました。例えば、戸田東では小中の9年間で「課題発見力・論理的思考力・解決への行動力」の3つもPBLで育むことを決めました。その上で、ようやくカリキュラムが出来てくるんですよね。小学校1年から、中学校3年までを貫く本質的な課題を見つけてから、具体的な課題に落としていくというプロセスを踏むのです。

テーマはこのような感じ(上図参照)で、子どもたちが半径5メートル以内で課題を見つけ、自分でできる解決策を考えていきます。

例えば、「食品ロス」の問題です。いきなり世界規模の食品ロスのことを考え始めるのではなく、「地域のお店の美味しいパンが売れ残って捨てられている」「捨てられているマフィンがもったいない」といった身近な出来事への問題意識を拾い上げます。実際にある児童は、解決策としてお店の人と消費者をつなぐマッチングアプリを作ったのです。アプリを開発し稼働させるまで、全部小学生がやりました。

他にも、コロナ渦に医療従事者のためのオンラインパーティを企画した児童もいました。このように、解決策を生み出すにはテクノロジーの活用も重要です。

●探究学習による成果~子どもたちの変化は

小髙先生:探究学習を通して、どう子どもたちが変わったかというと、

失敗は悪いことではないという意識、自分で決めて動く楽しさ、自分たちでも社会に影響を与えられるという実感、正解がないことを考えるのが重要性、などたくさんあります。

また探究学習をしたことで、子どもたちは国語・算数・理科・社会をしっかり勉強していないと探究の質があがらない、やりたいことが実現できないと、基礎教科の大切さにも自ら気づきます。ただ、ここで先生が一方通行の授業をしていてはダメで、自分で学びを作っていく楽しさを知った子どもたちに合わせて双方向型の授業を作っていくことが大事です。このように、各教科の授業の質も自ずと変わっていく。それも大きな成果だと思っています。

小林誠司さん

小林さん:私は教員ではなく、もともとソニー株式会社にて、30年弱研究開発に携わっておりました。その後人事に移動し、退職後に独立して「ミライプラス」を立ち上げまして、今は教育にかかわる仕事をしております。

では、なぜいま教育に関わる仕事をしているかといいますと、職場で受け入れていた海外のインターン生と、日本の優秀な大学生インターン生の差に危機感を感じたからなんです。海外のインターン生たちは、指示がなくともどんどん調べて、こういうのをやりたいと自分発信でプロジェクトを進めていく。一方で、日本のインターン生は課題を提供するとすごいスピードで処理しますが、それが終わると指示があるまで動けないという状態でした。

このままでは、海外と日本の学生の差がどんどん広がってしまう。非常にまずい事態だなと思いました。日本の学生は、学校で「プロジェクト」に対峙してきていないので、いざ会社に入りプロジェクトベースで動くとなっても「何をやればいいのか分からない」と困ってしまうんですよね。こういった現状を変えるためには、早い段階で取り組まないといけないなと思いまして、退職して教育に携わることに決めたんです。

●探究的なサイクルを回すには

小林さん:意識が重要で、まず好奇心がないと始まりません。「これ、面白そうだなあ」という想いがないと探究に入っていかないんです。その好奇心に突き動かされて情報収集をしていると、「そういうことか!」という出会いがあり、モチベーションも上がります。その中でさらに深く調べていくと、様々なことを考える思考フェーズへ移行し、最終的に試行錯誤の実践フィーズへ行き着きます。そしてまた次のサイクルが始まるのですが、この時、興味を持って探究的サイクルに入っていると、学びが一層深まり、学んでいる本人にも大きな変化をもたらすのです。

●ミライティーチャーズアカデミー

次に、小林さんが運営される教員向け研修「ミライティーチャーズアカデミー」についてのご説明を伺いました。

こちらの研修は、以下の点を重要視しています。

よくある授業研究研修ではなく、リーダー育成を目的に

目の前の課題解決思考→未来を見据えた目的意識思考へ

社会で活躍する人材と共にプロジェクトを実行できるように

研修で学んだことを現場で実践できる環境作りのフォローを

既存の先生方への研修は、授業研究のためのものが多いそうです。企業ではリーダー育成研修が当然にありますが、教育現場ではない。それを小林さんは問題視し、リーダー育成型の研修の提供を始めました。また、日々忙しい先生方は目の前のことに注力しがちなので、未来思考型への意識改革も行っています。探究学習を教えるにあたっては、先生本人に「プロジェクト」の経験がない場合が多いため、プロジェクトを実際に企業の方と実行するようにしています。そして、研修後のモチベーション維持のためのフォローアップも行っているそうです。

小林さん:今行っている研修のテーマとして、

子どもたちが2050年に自分らしく生きられるように、

今、あなたたちは何をしますか?

といったものを設定しています。

現在の子どもたちが2050年には40代になっています。彼らが社会で一番活躍している時に自分らしく生きられるように、今何をしますか?という課題です。

この研修では、全国から集まった24名の教員の方と、民間企業の6名のサポーターの方が各チームに入り、一緒にプロジェクトを回しています。

講師は、熊平美香さん(一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事)と平岩国泰さん(新渡戸文化学園理事長/放課後NPOアフタースクール代表理事)にお手伝いしていただいております。

研修1期の卒業生に感想を聞くと、「自分は研修をするまでプロジェクトを行ったことがなかったのだと改めて気付き、ここでの学びによりプロジェクトというものを、実感を持って教えることができました。」ということでした。

●シブヤ未来科

渋谷区は令和3年度から「シブヤ科」の取り組みが始まりました。

代々木中では、全体開始の令和3年よりも早く、令和元年よりパイロット校的な形でシブヤ科に取り組んでおりました。今は、各学年に一名ずつファシリテーターがついており、小林さんは中学3年生を担当されています。

小林さん:今までは、1年生はひと、2年生はまち、3年生はせかいに関することをテーマにしていたのですが、中学3年生は、受験があるので長期の探究は難しいという声が上がりました。そして令和4年度からは、2年で課題を見つけて3年で解決するといった、中学2・3年でつなげる形に変えました。

【シブヤ未来科で目指していること】

子どもたちが

生まれ育った渋谷のことをもっと良く知り、

もっと渋谷と関わり、渋谷に誇りをもって、

未来の渋谷を主体的に創っていく人になっていく

中学3年生は、中間発表会と最終発表会を行っています。小髙さんからもありましたが、発表会をいれることで探究のサイクルを回すことができると思っています。子どもたちから、授業毎に振り返りを書いてもらいスコア化しているのですが、発表会をやるとスコアが上がるので、やはりモチベーション上昇に繋がっていることが分かります。

小林さんのお話の最後に、子どもたちの最終発表会後の感想をChatGPTに要約してもらったというものを、とても興味深く拝見させていただきました。(上図参照)子どもたちは、プロジェクトベースの探究学習を通して、たくさんの気づきと収穫を得て、自身の変化を感じているのが見てとれました。このような授業を受けている子どもたちをとても羨ましく思います!

【中編】をここまでお読みいただき、ありがとうございました✨

今回は、情報量の多い2時間にわたるイベントとなったため、noteは3部構成となっています。

つづく【後編】では、保護者の方、学校の先生からの質問・新しい取り組みへの不安に、小髙先生、小林さんからご回答頂く、見逃せない内容です!

★神薗まちこのLINE公式アカウント★

情報発信やご相談受付などを強化中!よろしければご登録をお願いします。

LINEのご登録はこちらから!

★神薗まちこの各種SNSはこちら★

InstagramやFacebook、X(旧Twitter)にて、様々な情報を発信しています!

よろしければフォローやシェアをお願いします✨

★神薗まちこのHPはこちら★

いいなと思ったら応援しよう!