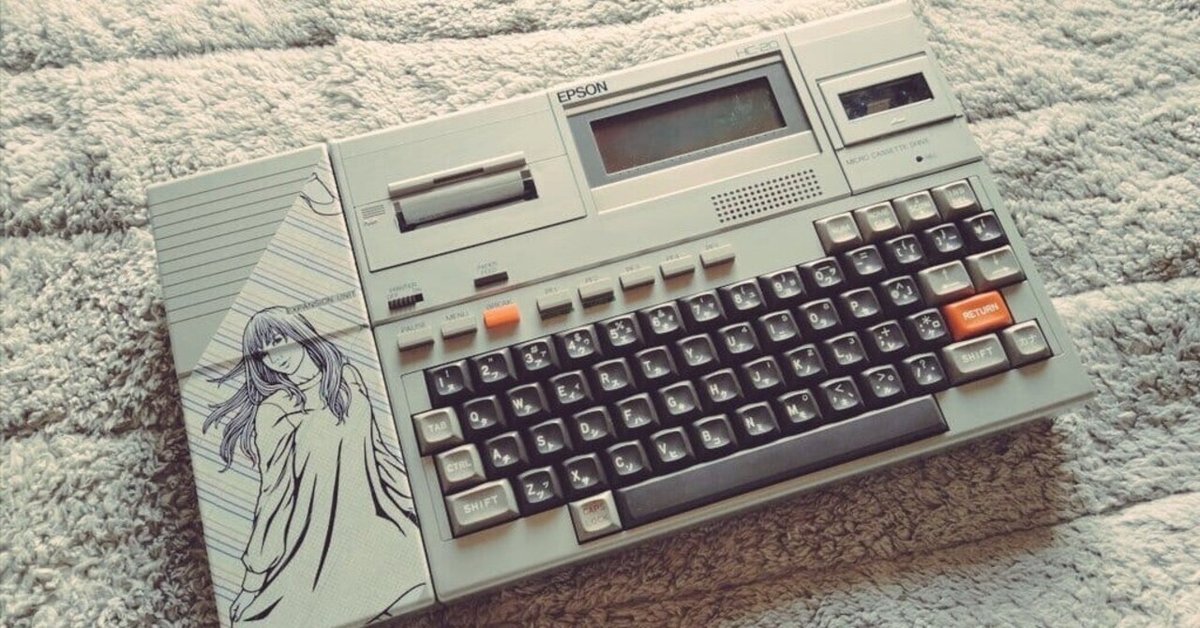

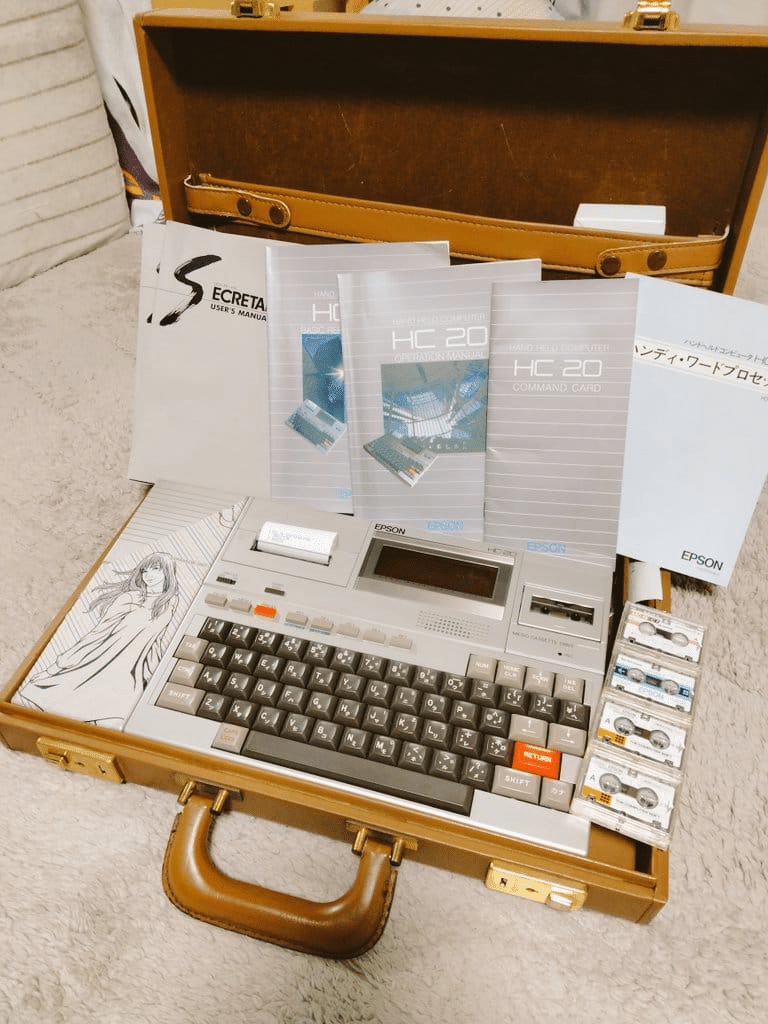

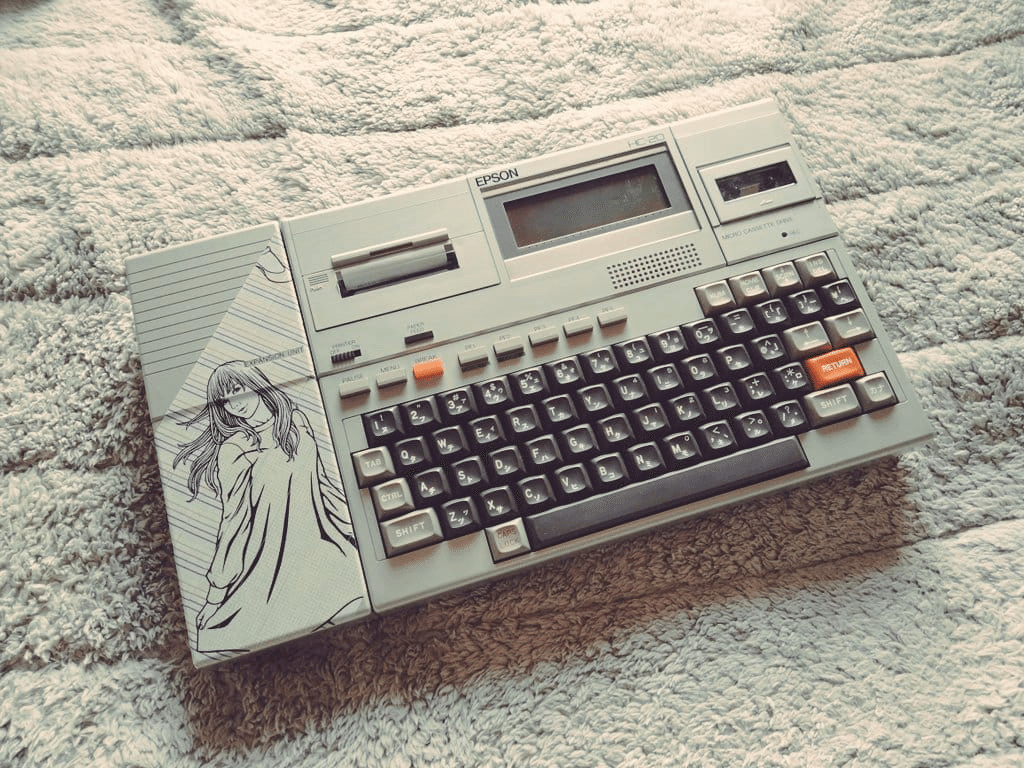

EPSON ハンドヘルドコンピュータ HC-20の修理1

おっさん特有の「あの時買えなかったものが欲しい病」に罹患

しまして、ヤフオクを転々とする日々です。

最初は動体を探してみましたが、HC-20テクニカルマニュアルを見るようになり色々わかってきたことも多いので最近は「不動品どんと来い!」になってます。

そんなHC-20の修理について取り留めなく書き記しておこうと思います。

注意)修理方法やその他ここに書くことは100%主観ですが当時を知るエプソン関係者の方の突っ込みなどいただけるととても喜びます

なぜHC-20なのか?

ということなんですが、大きな理由としてはその大きさにあります。

特に家が大きいわけでもない普通の自分の部屋なんて持ってない普通のおっさんが身の丈に合った趣味をやろうと思うとそれなりに小さな筐体が「ちょうどよい」ものとなります。

レトロPC修理全般についてもやるべきことはある程度決まっていますのでスキマ時間にちょっと広げてちょっと確認してすぐさま片づけられる大きさという意味でもHC-20くらいのPCは「ちょうどいい」のです。

修理途中のものもある程度整理できて収納も簡単で場所も取らない。

修理部品の大きさも小さすぎず大きすぎずでRG(RouGan)のおっさんに「ちょうどよい」という「ちょうどよいずくし」のPCです。

で、こんなもん買って何するの?

みたいなことは聞かれますが、答えは

修理がしたい!

です。

確かに修理後に当時のゲームで遊んでみたいとか、BASICやマシン語でプログラミングしてみたいとかはありますが、それもこれも「動いてからできること」なのでまずは動体にすることが先決です。

ただ、修理を専門にやっているわけではないので回り道も多く部品の名前がわからず探せないなどは多々あります。

そうしたことが一つずつわかっていき解決できて動体になるだけでも嬉しさ満点なのでとりあえずは「修理」に着眼点を置いて話を進めていきます。

そう、「私は直したいだけだ」

ということでHC-20の修理についてわかったことや注意点、確認手順などを書いていくことにします。

アジェンダとしては

修理に必要なもの

届いてから確認すること

修理計画(あたりをつける)

修理部品の調達

修理手順

確認方法

電源接続

各部確認

修理が終わったら

という感じで書いていくつもりです。