#映画レビュー

【映画評】 アレクサンダー・クルーゲ『愛国女性』 シャベルを手に、歴史教師ガービは正しい「ドイツ史」を掘り起こす旅に出る。

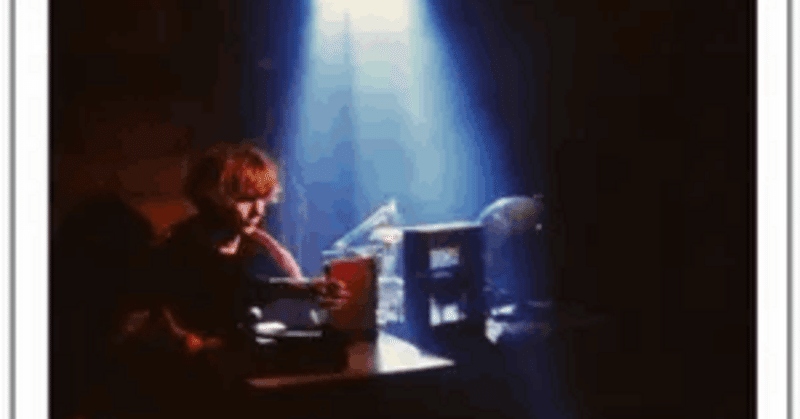

アレクサンダー・クルーゲ『愛国女性』(1979) * 映画『ドイツの秋』(1978)に登場した歴史教師のガービは、既成のドイツ史の教材に疑問を抱き、シャベルを手に正しい「ドイツ史」を掘り起こす旅に出る。それが、アレクサンダー・クルーゲ『愛国女性』である。 戦争映画やニュース映像、絵画、コミックなどのコラージュが戦後ドイツを亡霊のごとく浮遊させる。 * 『ドイツの秋』は、ドイツ赤軍派(RAF)による1977年のダイムラー・ベンツ社長シュライヤーの誘拐、殺害を契機に製作された