会議を効率化する!SparkのAI会議メモ機能がすごい。

毎週金曜日更新のnote。

今週はメールクライアントsparkの「会議メモ機能」についてご紹介します。

そもそもsparkとは。

Sparkは、Readdle社が提供するメールアプリです。

OutlookやThunderbird等と同じメールクライアントです。

無料版もありますが、私はPremium(個人版)を利用しています。

年間で5,800円で購入しています(2024年11月下旬にサブスクリプション更新の価格です)。

なにかの紹介記事を読み、まずは無料版で始めたのですが、デバイス間の同期(Mac,iPhone,Android)と操作性・軽い動作が気に入って有料版にしました。

以前はThunderbirdをメインで使用していましたが、

sparkを使い始めてからはこちらがメイン。

サブスクリプションの更新も複数年繰り返しており、自分のデフォルトのメールクライアントとして利用しています。

メールクライアントなのに、会議メモ?

sparkはメールクライアントで、メールの作成にAIを利用できるのですが、私が驚いたのは会議メモの機能です。

SparkのAI会議メモ機能は、オンライン会議の内容をリアルタイムで文字起こしし、さらにAIが要約してくれる機能です。

あっという間に議事録が出来上がります。

日本語での文字起こしは「notta」が素晴らしいのですが、sparkの会議メモも精度が素晴らしいと私は実感しています。

この機能は会議URL等をメールクライアントに読み込ますことなく利用できるので、ちょっとしたWebミーティングにも素早く対応できます。

もちろん30分、1時間と相当の時間であった会議もしっかりまとめてくれます。

(カレンダーをsparkと同期させていれば、1分前等に通知されるようですが、私はカレンダーは同期させていないため、体験しておりません)

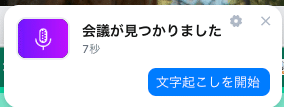

Webミーティングが始まると、上記のようなポップアップが表示され「文字起こしを開始」とすると文字起こし開始です。

会議終了時にはポップアップで終了したのかどうかの確認があります。

「終了」を押すと自動的に要約が始まります。

1時間ほどの会議でも1分程度でまとめてくれるので、このスピードに驚かされます。

ちなみに、今は会議に文字起こしツールや録画ツールをいれると会議主催者側での参加承認が必要になりますが、このsparkの会議メモ機能は「聞いている内容を文字起こしする」だけだからか、会議主催者側の承認行為は不要です。

文字起こしの内容を見ても、話者を特定した文字起こしではないのですが、ちゃんと議事録としてまとまるのが素晴らしいところです。

SparkのAI会議メモ機能のメリット

SparkのAI会議メモ機能には、以下のようなメリットがあります。

会議中のメモ取りが不要になる

議事録作成の時間を短縮できる

会議の内容をほぼ正確に把握できる

重要なポイントもおさえてくれている

参加者の集中力を高める

こういったところでしょうか。

会議メモのまとめられ方

会議の概要(どういう会議でどんな議論がなされたのか)

キーポイント(論点の要約)

アクションアイテム(次回に向けて)

この形式でまとめられます。

もちろん完全に正しく固有名詞等を拾えていない場合は、メモを修正することができます。多少の修正を加えるだけで議事録が出来上がります。

まとめ

SparkのAI会議メモ機能は、会議を効率化し、議事録作成の負担を軽減してくれる便利な機能です。

メールクライアントとしての使いやすさだけではなく、会議メモを即取り始めることができる点と、日本語での要約機能もかなり正確で十分実用に耐えるものと私は認識しています。

有料プランについても7日間の無料体験ができるようですので、sparkをお試しください。

そして、ぜひ一度、SparkのAI会議メモ機能を試してみてください。

以上、今週はメールクライアントSparkの「会議メモ」機能についてでした。

書いた人:岡田