『気になる会 Vol.2』レポート

今回は、青森県十和田市で開催された

【地域の場づくりラボ】の活動

『気になる会 Vol.2』のレポートです!

『地域の場づくりラボ』ってなに?

突然ですがみなさま、

青森県の「広さ」をご存知だろうか。

青森、めっちゃひろい。このひろ〜い面積を、地域ごとに6つに分けて、市や町をエリアごとに管轄する『県民局(けんみんきょく)』っていう中間管理職みたいな存在が青森にはある。

地方に住んでる人には馴染みある組織なのかもしれないが、青森県民ホヤホヤの私には、ケンミンキョクがまだ何者なのかわかってない。

私が住む青森県十和田市は、『上北(かみきた)県民局』の管轄にある。上北県民局のみなさま、今後ともどうぞよろしくお願いします。(とつぜんの挨拶

で、【地域の場づくりラボ】っていうのは、この上北(かみきた)エリアを中心に、上北県民局のみなさまと、地域の場づくりをしたい!地域をもっと盛り上げたい!というメンバーで2021年に発足した、地域活動を促進する企画や学びに取り組むグループのこと。

2年の活動を経て、現在は県民局の手を離れ、ラボメンバーが独立して活動をつづけている。

【上北エリア】

十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村及びおいらせ町 のメンバーが参加しているらしい!

地域の場づくりラボでは、定期的に勉強会やイベントを催し地域に開かれた活動をしている。毎回、魅力的な企画を実施しているので、地域のみなさまはどうぞお見逃しなく!

イベント情報はFacebookから発信しているので要チェックです。

これまでのラボの成り立ちやストーリーはこちらから↓↓

『気になる会』ってなに?

で、今回は地域の場づくりラボが主催した『気になる会 Vol.2』について。

『気になる会』って、なんなのよ。ネーミングからして気になるわよ。

『気になる会』というのは、地域に関して「気になるヒト・コト・活動」などをピックアップし、そのストーリーや思想の根源に迫り、みんなで知見を共有してつながりをつくる会のこと。

すでに第1回目を開催してて大盛況となり(ちなみに私も参加した、めっちゃおもしろかった)、今回は第2回目のレポートです。

(「気になる会」自体は、株式会社ビーコーズが企画・運営しています。)

▼前回のようすはコチラ

第一回目はゲストが登壇する「スピーチ形式」でしたが、第二回目はゲストとラボメンバーが談話をする「座談会形式」でより深くお話を聞ける会に。今回は、青森県教育委員会の「若者の社会参加促進事業」を活用して開催したそうです!

気になるゲストに、ラボメンバーが根掘り葉掘りお話を伺いました〜!

第2回目の気になるゲストは・・・

WACO CREATEの岩村 和哉さん・優香さん

夫の岩村 和哉さんが動画制作、奥さんの優香さんがWEB制作をするクリエイター夫婦。

場所に捉われない働き方を活かして、東北地域のクリエイターコミュニティ「WACO BESE」の運営、岩手県八幡平市で定期的なワーケーション企画「八幡平ワーケーション」の企画・運営、仙台市内の荒町商店街サポーターなど、広域な活動から地域に根ざした活動までおこなっている。

参加したラボメンバーはこちらの3名

WACO CREATEのお二人と十和田のつながり

2021年、普段は仙台に住む夫婦いわむー・ざわむーのお二人が、十和田湖にワーケーションしに来ていた際に、ラボメンバーのしょーりがコンタクトをとってお会いしたのがはじまり。

その後、しょーりが代表を務める会社ビーコーズのメンバーで、ゲストお二人がコーディネーターを務める岩手県八幡平のワーケーション企画に参加し、地域を超えた関係性を築くように。

WACO CREATEの2人ってどんな人?

直近では、河北新報テレビCM制作や、今年で10回目を迎える八幡平ワーケーションウィーク(岩手県安比高原)のコーディネーターなどを務めるお二人。

動画やWEBサイトの制作など場所を問わずにスキルを活かして仕事をする一方、ワーケーションや街歩きガイドなど地域にさまざまな形で貢献している。

はじまりは、人と人をつなぐゲストハウス

2013年から交際スタート〜2017年に結婚した二人。大学時代からゲストハウス巡りが好きだった夫・いわむーは、旅人があつまる宿で人と人が出会うたのしさを知り、その空間をつなぐスタッフの存在に感動したことから"場づくり"を志すように。

3年間の会社員生活後、かねてからの場づくりへの思いを実現すべく、仙台のゲストハウス立ち上げに初期メンバーとして参画。フリーランスとして仕事を開始。

2018年から2年間ゲストハウススタッフとして働きながら、収入源を増やすために動画制作をスタート。一方、妻・ざわむーも独学でプログラミングを学び、会社員を辞めてフリーランスに。

夫婦ともに場所を問わずに仕事をできるようになり、国としてリモートワークやワーケーションが推奨され始めたタイミングで、岩手県にある八幡平でのワーケーション企画にコーディネーターとして声をかけられ、全9回にわたり企画・運営をおこなう。

新たな挑戦として、東北エリアの地域で活動したい人々をつなぐオンラインコミュニティの運営に取り組んでいる。

【オススメ】3/13〜23で八幡平ワーケーション2023の参加者募集中です、ぜひこちらからチェックしてくだせぃ!

八幡平ワーケーションに参加した

\しょーり、ゆーしの感想/

八幡平ワーケーションは、自然に人と人がつながる場。自然があり夜空もみえ、整えるには最適!仕事の息抜きに『薪割り』ができるのもイイ!!

〜座談会スタート〜

ゆーし:

コミュニティの作り方やワーケーションの話を軸にお話しをゆるゆるしていけたらと思います〜

気になるワード『街歩き』

わたべ:

活動のなかの『街歩き』が気になる、それってだれが参加するもの…?

いわむー:

働いてたゲストハウスが、仙台の荒町商店街という商店街のなかにあるんですね。宿に旅人がきて寝て過ごすんですが、観光地として「松島」や「青葉城」には行くけど、せっかくの荒町商店街をしっかりゲストに紹介したいという話があって。観光地だけでなく、地域をまるっと紹介し、地域で旅人を受け入れようというタイミングで、街歩きの巨匠にたまたま出会ったんです。

「長崎さるく」の方に街歩きを教えてもらい、はじめはゲストハウスに来た旅人にしどろもどろの英語で街を紹介して町を歩いてお店を紹介してました。

そのあと、宮城県の事業で美酒をめぐるツアーの企画があって、仙台に住む人を対象に荒町商店街で日本酒やクラフトビールをたのしむほろ酔いツアーを企画してやったんです。

酒屋さんで裏話を聞いたり、ブリュワリーで生のビールを飲んだり、作り手のお話を聞いたり体験型のツアーをやってました。

わたべ:

なんでその街歩きをやろうと思ったの?

いわむー:

ゲストハウスの事業でやれって言われたんです。(笑)

『街歩き』は映画を見ることに似ている

いわむー:

でもこれすごくおもしろくって、「街歩き」って映画を観ることに似てるんですよ。映画にストーリーがあるように、街には隠されたストーリーがあって、それをガイドがちょっとずつ種明かしをしながら街のおもしろさをを伝えてく。2時間コースなので、ちょうど映画をみてるような感覚なんです。

単純なガイドだけじゃなく、ストーリーを楽しみながら人と触れ合うたのしさがおもしろくって。ガイドが町の魅せ方をいろんな角度から伝えるんです。

最近ではJR東日本の「駅長オススメの小さな旅」という企画でツアーを年に1〜2回ほどガイドとしてやっていますね。

街の人と関係をつくる重要性

わたべ:

商店街の人とは、どうやって関係性をつくったの?

いわむー:

それがけっこう大変で。

わたべ:

中にはNGの方もいらっしゃる?

いわむー:

事前に関係性つくってるので大丈夫なんですけど、飲みに行ったり、挨拶にいったり商品を買ったり…

ざわむー:

コロナでちょっと難しいときもありましたね・・

いわむー:

けっこうお店に通って関係性をつくっているんです、まず「お客さん」になってからはじめないと…

知らない人から「ガイドします」とか言われても、やっぱり(お店の人に)信頼してもらえないですよね。

ざわむー:

しかも、ツアーではお店にお邪魔するだけじゃなく、お店の店主さんに話をしてもらうんですよ。自分たちはまだ荒町に関わって4〜5年なので、何十年も何百年もつづく店主さんが話した方がおもしろくて。店主に話していただくと、そこから参加者との会話が生まれたりして、それが我々もうれしい。

わたべ:

十和田の松本茶舗みたいなお店がいっぱあるみたいな(笑)

いわむー:

あと、商店街の人との関係性をつくるうえで大きかったのが、商店街のフリーペーパーをつくったことかもしれないです。

区の助成金で「荒町さんぽ」というフリーペーパーをつくったとき、取材したことで顔を覚えてもらいました。それが、「お客さん」から「発信者」に変わった瞬間で大きかったかも。

地域の"外"の人が発信する意義

しょーり:

商店街の活動をするのは、地元にずっと住んでいた人ではなく移住してきた人がメインなんですか?

いわむー:

地域の中の人がやるのもいいと思うんですけど、荒町では商店街組合っていうのがあって、それだといろんな人の決議が必要で時間がかかるんですね。しかも、商店街の人はみんな店主でもあるので、普段は働いていて忙しい。

区の助成金を使う事業でもあったので、ゲストハウスの需要もかけあわせて地域のことをやりました。

しょーり:

外から来たから人だからこそ、客観視して街のことを伝えられる部分もある?

いわむー:

まさにそうで。実際に、旅行に来た人にはその地域の内情がわからないじゃないですか。それなら既存の仕組みをとっぱらい、任意団体なら自分たちが想う魅力を伝えることができていいなと思いますね。

しょーり:

すごいいいですね。そういう活動のなかで、商店街だけじゃなく、また別のものに派生したりはあったんですか?

ざわむー:

「荒町エリア発信隊」っていうグループが3年〜4年続いているのはありますね。フリーペーパーチームがあり、デザイナーがライターをまとめる。しかも、メンバー全員荒町の外の人なんですよ。それがすごいおもしろいなって。

活動をつづける難しさ、お金問題

いわむー:

ただ、一個問題があって、これ3年間の助成事業なんですよ。なので、助成が終わってお金がなくなったので、今は活動がほぼ一旦ストップしている状態なんです。ときどき近況を投稿するけど、フリーペーパーは今後やらないんですよね。

動画については6人ほど自主的に活動を続けているのもあります、荒町のプチCMをつくるみたいな。

しょーり:

資金があって続くものと、そうじゃないものがありますよね。

いわむー:

町の協力で、20件ちかくの方々から協賛金をいただいて、スポンサーの名前をつけることもやってました。一口千円とかで、金額は下げてハードルは低く、「僕たちの活動に協賛してくれるか」を大事にやっていました。

しょーり:

情報を残す、残さないはどういう視点で考えてますか?

いわむー:

うーん、よくわからない。(笑)

「やりたいからやってる」って感じなんですよ。

しょーり:

「残す」に意識を向けると、広告費やお金がなくてもモチベーションの源泉になるかなって。

いわむー:

参加してくれてる人は地域に関わりたいという気持ちと、プロから技術を教えてもらいながら地域に関われる経験をしたいと思ってる。

助成金は一年間50万で、講師には使えるけど人件費には使えない。助成金がなくなったあとも、「いい活動だから」といって、今も講師の方がご厚意で無報酬のミーティングを続けてくれています。

一同:

へぇ〜(感心)

わたべ:

その活動を通して「地域の人」はどう感じたんですかね。商店街がお金を出し合うっていうやり方はないのかな?

いわむー:

それも、いろんな声は聞こえてきてて…

お金の話でいうと、「商店街が必要な動画」を荒町エリア発信隊でつくることもあったんですね。ただ、それはあくまで商店街が求めるもので、自分たちが発信したい動画ではなかった。

あと、単純に活動として町でごはんを食べたりして関係性をつくっているので、別の人がお店のことを知らないまま「動画を作らせてほしい」といっても、断られることがあります。

お店の人も「ちゃんとお店を理解してくれてる」から動画OKという関係性ができあがっているですよね。

助成金関係だと、そのときだけお金がもらえるから単発で関わる人がいるみたいで、その短期間だけ関わるのをよく思わない商店街の人もいて。

「どうせやるなら長く続けてほしい」という声があります。だから、僕らは引越してからも荒町に足を運んで商店街と関わりつづけてる、もはや単純な荒町ファンです。

地域活動の「ゴール」とは

しょーり:

本質的な質問ですが…こういう発信を通して、そのあと「どういうもの」になっていれば、商店街のためになっているのかって、何か考えてますか?

いわむー:

これはまだ答えが出てなくて…

いま考え中で、いろんな人の話聞きたいくらいです。

ざわむー:

去年、仙台市の事業セミナーに参加して"商店街活性化"を学ぶ機会があって講義やセミナーを受けたんですけど、よくあるのは「廃れた商店街の復活」「人通りのない場所に人を呼びたい」など、課題解決を目指すものだったんです。

荒町は人通りはあるし、学生も観光も住人もいて、おいしいお店もあるし"活気"はあるので、課題が少ない方の商店街だと思います。

"わかりやすい課題"が見えないなかで、どうなるのが荒町商店街に必要なのか、ゴールを改めて考えさせられました。荒町の人に聞かなきゃねってなりました。

いわむー:

いろんな考えがあるけど、商店街って結局"ヒト"だと思うんです。人が利用し続けている状態が一番いい状態。

それも、単純に利用しているだけでなく「地域の歴史」をたどり、その文脈が生きて"その町らしさ"が残ってる状態が重要だと思います。

商店主、住んでる人、利用してる人が一体となって町が見守りあっている、支え合っている街がいいと思うんですよね。

震災があったときにお互いの顔を知らないと助けあえないのと似たような感じで。

ざわむー:

町の空気感みたいなね。

いわむー:

ちなみに、荒町商店街では「子まもりプロジェクト」っていうのをやっていて、商店主や地域の人が小学校の子どもたちを見守ってるんです。警察や大学、民間企業が協力しているプロジェクトで、いろんな賞をもらってるんですよね。

商店街の副理事長の方が呼びかけをして、「子どもたちが安心して暮らせる町づくりをしよう」と始まったんです。荒町って理想的な街だと思うんですよね、本当に。

ざわむー:

ただでさえ強いエリアなのに、これからさらに東北学院大学のキャンパスができるのでさらに強くなります。

ただ、このまま栄えすぎて顔が見えない関係になるのはイヤだし、古いお店が潰れるのはイヤだ、っていうのはあるけど、新しいお店がきてほしくないという意味ではないんです。

いわむー:

「近代化する」といって、仙台が東京みたいな街になってはいけないと思うんですよね。「仙台ってどんな街だっけ」って改めて見直して、「仙台らしさ」が残っているのが街に反映されるのがいいと思うんです。

ワーケーションってどんな意味?

しょーり:

夫婦2人でいろんなところに移動して働くのいいなって思うんです。

ざわむー:

遠出や泊まるのは好きなので、出先で仕事をするのは夫婦2人とも好きですね。

いわむー:

「ワーケーション」の言葉の意味ってわかります?

ゆーしさんなりに「ワーケーション」の意味を解説してもらっていいですか(笑)

ゆーし:

え、自分ですか。えーっと、一般的には「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」をかけた造語ですよね?自分が住んでる地域以外で、遊びやアクティビティを楽しみつつ、仕事もちゃんとするっていうものなのかなって。

いわむー:

もともと欧米のライフスタイルで、リゾート地で休暇をしながらちょっと仕事するってのがワーケーションらしいです。(ネット調べ)

つまり、ベースは「休暇」らしいんですね。

「ワーク」+「●●ション」はいろんな定義があって、欧米のライフスタイルが日本では浸透しなかったことから、「バケーション」ではなく「コミュニケーション」など多様な定義をして、【観光+仕事】という文化を日本も根付かせようとしてるんです。

リモートワーカー、ノマドワーカー、フリーアドレスなど、住居を持たず旅をしてる人たちはコロナ前からいたんですけど、「ワーケーション」というわかりやすい言葉が出てきたので、今使っています。

しょーり:

僕はわりかし外に出るのに構えてしまうんですけど、なぜワーケーションに関わるようになったのか、なぜそうしようと思ったのかが気になります。

ざわむー:

一応誤解がないように、「あんたたち、いつも仙台にいないよね」とよく言われるんですけど、みなさん思ってる以上に家にいます。(笑)

ワーケーションするのは、なんだろう、気分転換もあるんですかね。

いわむー:

僕にとって一番大きな理由は、東北というエリアでワーケーションがほかの地域と関わる手段になってるんです。

もちろんリフレッシュの要素もあるんですけど、中長期でいることによってその地域のことがわかるんですよ。1泊2日では観光だけで終わってしまうけど、3泊4日だと「暮らし」の要素が入ってくる。

長くいることで、その地域の暮らしがわかって、地域の人と出会って、旅行とは違う感じ。ワーケーションすると、地域が自分たちの「居場所」になり、生活圏が広がっていくんです。

一般的には仕事・家・その周辺エリアが生活圏になると思うんですけど、いろんな地域にいくことで地域全体が生活圏になるっていうおもしろさがあります。

ゆーし:

1つの場所に1週間いると友達ができますよね、田舎であればさらに。

いわむー:

地域のお店にいくと、街のなかにつながりができますよね。

ワーケーション企画に携わったきっかけ

ゆーし:

「八幡平ワーケーション」をはじめたきっかけはどこにあるんですか?

いわむー:

友達に誘われて、岩手県安比高原にある八幡平のモニターツアーにいったときに僕が登山する靴を忘れちゃって。そのとき借りた靴の代わりに、コーディネーターを依頼されたっていうのがはじまりです。

4泊5日して街を知ると、その地域のことが好きになっていったんですよね。当時から東北全域に拠点を持ちたいと思っていたので、八幡平が一つの拠点になるかもしれないと思って始めたのもあります。

しょーり:

働き方でロールモデルはいますか?5年後10年後つづいていくのかの観点で…

いわむー&ざわむー:

それはビーコーズさんですね。

しょーり(ビーコーズの代表):

・・・(照

ざわむー:

働き方のスタイルは、家族構成が変われば変わるなと思っていて。

いわむー:

20代は自分が動いて地域とのつながりをつくった風の人で、30代は「場づくり」をしたいなと思っていて。一つの地域に密着して、その地域の窓口をつくって、その地域の文化づくりをしていきたいなって思うんです。

そう思うと、ロールモデルはビーコーズ!そして渡部さん!

全員:

わっはっは

いわむー:

だって、渡部さんの事務所のように、家もギャラリーも職場もある3つのプレイスが一つの場所にあるのがおもしろいと思って。

ざわむー:

ビーコーズさんも渡部さんも、「場所」があってそこで何かできるってとても魅力的だなってよく話はしてますね。

いわむー:

地域のために仕事がしたいと思ってるのに、地域に開かれた場がないことに引っかかる部分が自分はあって。生活拠点が仙台なので、仙台につくりたいなって思うんですけど、仙台は高いですね。

ゆーし&しょーり:

十和田は安いからできるのかもですね。

いわむー:

八幡平もリゾート地なので高いんですよ。空き家の改修の話がでるが、修繕費のお金がかかるので難しいなって。

WACO CREATEの2人が思う十和田

しょーり:

地域の外にいた方が関係性が強まると感じることもありますよ。地域に来てみると意外と疎遠になったり、機会がないと集まらないこともあるし。遠くにいる方が関係性がつづくのかなぁと思ったりします。

いわむー:

十和田は交通の便があれですけど、暮らしやすい気はしますね。14-54、サンバスタンド、third.あるしでフリーランスが働く場所に困らないと思いますね。

ご飯どころ・飲みどころには困らないですね。居酒屋激安だし。

ゆーし:

地域の人とのつながりがなかったらどうだと思いますか?

ざわむー:

正直、十和田湖泊まって、美術館みて一泊で帰るかもしれない。

いわむー:

地元の人といかに知り合うかって重要ですけど、そうなると地元の人が大変ですよね。

「場」があることの魅力

ゆーし:

スペースや場所があると、気軽に会いにいけますよね。

渡部さんのとこにもたまにアポなしでふらっと行くし。(笑)

わたべ:

ワーケーションだと、拠点はないけど外で関係性がつくれる。拠点があると、いろんな人が来てくれてコミュニティがつくれる。

僕もギャラリーで展示をすることで、地域の人が来てくれて出会いがあるから、拠点があるとイベントを通して交流ができるメリットがあるなぁと。

いわむー:

まさにそれ、それをしたい。

ゆーし:

自分もここ1〜2年、あまり外にでなくなって。出なくても人に会えるから、外にいかなくなったなって…

しょーり:

ゆーしくんクラスになると、みんな会いに来てくれるんです

一同:

www

目指すコミュニティとは

わたべ:

コミュニティという意味では、どういうコミュニティをつくりたいとかあるんですか?いろんな人が集まりすぎると、コミュニケーションすら取れなくなることも・・

いわむー:

それが課題なんです。八幡平ワーケーションの場合は、同じようなよさに気づいた人が集まってきてるんですね。そこでファンになった人が集まってコミュニティになっていて、その形はいいと思うんです。

ただ、今新しくやろうとしている東北のために何かしたい人のWACO BASEコミュニティは、「人」をベースに集まったけど、まだテーマがない状態なんです。そのコンセプトを探してます。

ビーコーズは地域に根ざした仕事をつくっていて、WACO BASEをそういう形にもっていきたいんです。

WACO BASEでは、東北で活動している方に声をかけて、「東北で何かしたい」というコンセプトで30人くらいがあつまり、一年間かけて月1回オンライン交流会をやりました。

WACO BASEの由来は?

ゆーし:

WACO(ワコ)の由来は?

いわむー:

屋号をつけるとき、すごい悩みませんでした?

自分の想いとしては「みんなと一緒に何かをする」っていう概念を入れたくて、comunication、co-workのような接頭語で「いっしょに」を意味する『CO』を入れたかったんです。

WAは、「みんな・輪・わ」でみんなで縁をつなごうという組み合わせでWACOにしようってなった。

わたべ:

僕のギャラリーの名称「WAA」とも似てますね。青森では自分のことを「わ」っていうし。

いわむー:

動画やWEBサイトの制作をしてるので、CREATEをつけて『WACO CREATE』という造語にしました。

コミュニティの方は、みんなの土台、プラットフォームになるような場所にしたいと思って『WACO BASE』にしました。

コミュニティ運営のむずかしさ

いわむー:

最初の想いとしては、WACO BASEで「東北で何かしたいから一緒に学びあおう」だったんですよ。

僕が動画制作をやっていて、ITスキルは地域を盛り上げるために必要だと感じて、当時動画を勉強中だったので、スキルをお互い学びながら東北のためになることをやろうみたいな。

ただ、実際にコミュニティをやってみると地域情報を学びあう人が少なくって、そういう文化がないのかなって。

30人くらいのメンバーがいたら、1週間に1回投稿とかしてほしいな、と思うけど、実際は3ヶ月に1回投稿あるかないかなんです。コミュニティの目的は作ったんですけど、それをみんながやりたいと思ったかはわからなくて…

ゆーし:

アクティブユーザーは少なからず興味がある方々だと思うんですけど、、

いわむー:

どうしたらいいかゆーしさんに相談したところ、「僕らがやりたいこと」にみんながついていく感じがいいんじゃないかって言ってもらったんです。

だから、僕らが何かみんなでいっしょにできることを今考えてるところです。

わたべ:

楽は楽ですよね、旗振り役がいるかいないかで。コミュニティにおいては、「自主性」ってすごく難しくて。

いわむー:

実験的に『WECO CLASS』という形で、もともとやりたかった動画制作のスキルを学ぶ場をはじめたんですね。今5人くらい集まって、月1回勉強会してるんですけど、それは8割くらいのメンバーが参加するんです。「何かを勉強したい」という目的が一致しているからみんな来るのかなって。

コミュニティ運営として「一つの目的」が あることが重要なんじゃないかって思います。

参考にしているコミュニティは?

いわむー:

仙台にある「ファイブブリッジ」というNPO法人も参考にしていて。「オトナの部室」というコンセプトでみんなが集まって活動していて、15〜16年目になるんです。

例えば定期的なイベントの一つとして、東日本大震災の3.11を忘れないようにするために、「きっかけ食堂」っていうのを毎月11日にやっていて、行政・民間・個人が混ざっていておもしろいコミュニティなんですよね。

いわむー:

ファイブブリッジとビーコーズのいいとこ取りをしたいなって。

しょーり:

いいとこあります…?ビーコーズ(不安げ)

いわむー:

制作会社として似てるところが根幹にあると思うんですけど、「村岡塾」をやってたんですよね?地域で勉強会をしていて、自分たちも似たようなこともやっているなぁと。

で、【second.】つくって場づくりしてると思うんですけど、僕らが目指すのはまずそこかなって。そのあと【third.】ができて、フリースペースがあってイベントで人呼べるじゃないですか。

しょーり:

ビーコーズの歴史ぜんぶ知ってる(笑)

ゆーし:

中の人みたい(笑)

いわむー:

で、行政と連携した事業をやって、クリエイティブ制作の部分と地域コミュニティづくりが合わさって、そこに人が集まってコミュニティができているのがいいなって。

オンライン?オフライン?コミュニティの課題

わたべ:

ビーコーズコミュニティだと、参加するのは十和田近辺の実際リアルな場に集まれる人。WACO BASEはリアルの場を共有するわけじゃないから、同じやり方では難しいですよね。

メンバー内のコミュニケーションをどうとるか…終わったあと「飲み行くか〜」とか、リアルな関係性や新たな発展が発生しにくいのがオンラインかなって。

いわむー:

HafH(ハフ)っていう旅のサブスクサービスがあって、500人くらいのコミュニティが活発で、ほぼオンラインの繋がりから部活動が派生して、オフラインのコミュニティが発生してるんですよね。そういうやり方もあるなって。

わたべ:

コミュニティのプラットフォームが大きくなると、「行ける人」だけが行くようなタイプもありますよね。

いわむー:

オンラインで初めて会ってからオフラインに発展していくコミュニティは、まだ確立したところはないと思っていて。WACO BASEは、目的やサービスをもう少し見極めていきたいですね。

「場づくり」はどのエリアを対象にするか

わたべ:

お二人があたらしく仙台に『場』をつくったとき、「仙台向け」にやっていくのか「東北エリア」でのコミュニティにしていくか、拠点はどうつながっていく、、?

ざわむー:

いろいろ妄想してくなかで、いろんな案はでてきて…「何をやりたいか」で「どういう場を選ぶか」が決まってくると思うんですけど、今はやりたいことが広がってまだ落ちどころが見つかっていないかもしれません。

いわむー:

「東北」を巻き込んだコミュニティは、広くて難しいと思うんですよ。行政との連携やお金の面でも難しいよなって。

わたべ:

コミュニティでお金を生むって難しいよね。

いわむー:

結果的に、WACO BASEは"ファンコミュニティ"になって、友達同士でつながっていくのかなって。僕らがいて、やっている何かがあって、応援してくれる仲間がいて、お金ではなく「信頼」を生む形に近くなるのかなって思ったりもします。

わたべ:

ビーコーズさんやうちのギャラリーも、地域の活動ではあまりお金を生んでいないですよね。本業があって活動ができる感じなんですけど、本業ありきにするのか、コミュニティをメインにしていくのか・・そこに収入を見込むとフェーズが変わってきますよね。

ざわむー:

「コミュニティ」だけで生活ができるかといったら相当難しいと思うので、どこに向かっていくのかあーでもない、こーでもないと考えてるんですよね…

いわむー:

「東北を盛り上げたい」っていうのと、東北に人が集まるとそこにいるだけで楽しい、となったらいいなって。人が集まるといろんな活動が生まれるから、地域が活性化するイメージを持っています。

外国の方も西の方に行ってしまったり、人口の過疎化もちょっと心配ですね。ビーコーズさんは「移住促進」もやってますよね?

この地域にいるからできることを考える

しょーり:

僕らは単純な移住というよりも「ミスマッチをなくしたい」というのが近くて。

わたべ:

すごい責任ですよね、「移住促進」って。

ざわむー:

人生変わりますもんね(笑)

しょーり:

軽はずみに言えないですよね。人口を増やすっていうよりも、僕たちや関係する人とどういう価値が築けるかっていうのに重きを置いてるんですよね。

いわむー:

なんとなく、この数年で東京一極集中は減ってく気がしていて。そのときに荒町や仙台が選ばれるように情報発信していきたいと思うし、そこにコミュニティがあると選ばれる一つの理由になると思ってます。

しょーり:

「選ばれたい」と地域の人が思っているかだよね。行政はそうかもしれないけど。

サイト作りにしても、情報提供でハードルを設けながらミスマッチが起きない仕組みにしてるんですよね。実際に地域に住む人間としての僕らの役割としてやらなきゃいけないなって。

わたべ:

(WACO CREATEの)2人でいけば、ワーケーションで知り合った人とのつながり生かすと、他の人にはできないことができるかも。結局は人とのつながりでしかないような。

いわむー:

確かにそうですね、知り合いの知り合いとか、知り合いで参加してくれた人がおすすめしてきてくれたりとか、どこかでつながってる。

わたべ:

そういう縁をつないでいくしかないっていうか。それを「仙台でやることに意味がある」といえたら強くなりそう。逆に拠点もっちゃったら、身軽に動けなくて作れなくなるし。

いわむー:

強みを生かしていきたいですね。海外にもつながりがあるのも生かしたい。

わたべ:

僕らは、今は仙台に理由があまりないけど、2人が拠点をつくったら仙台に行く理由ができる。

いわむー:

たしかにそうですね。拠点があったらいきますよね。それでコミュニティができてく…大事なのは僕らが拠点で「何」をするか。

WACO CREATEさんから質問

Q:「拠点」をもつことの意味は?

しょーり:

拠点を持つことは組織として大事だなぁと。地元にいて戻る場所や集う場所は必要だなと思う。その反面、仕事としてはリモートワークの方が生産性が高いのはわかるんですけど、だからこそ「集まることの意義」を考えていきたいなって。

わたべ:

最近は何でも"シェア"っていうけど、都会だと1人では持てないという金銭的な理由もあると思うんですね。地方だとハードルが低くて、ShareじゃなくてHaveになる。そうすると、その場所に対して責任もでてくるからその場所をどうするかって真剣に考えるし。

しょーり:

場所についても「自分の体一つでできること」なんてたかが知れてるんで、コミュニティとかいろんな人の関わりしろが重要だなって。

Q:拠点の運営を「無理しない」ことも大事か

しょーり:

ムリしない、もいいですけど、経営的には課題感が生まれます。せっかくの場所を活かさなくていいんだっけって。

ざわむー:

人を相手にする仕事で「ムリ」をすると絶対悪い影響が出るなと思ってて。ムリを避けるために何をするのか、どんな方法があるのかを考えなきゃいけないと思いました。

わたべ:

コミュニティにお金が絡むと「稼ぐために何かやらなきゃ」ってなって、動機が不純になって何のためにやってんだ?みたいな…

ざわむー:

そうですね、お金のためにどうにかしなきゃ!とムリが出てくる感じは避けたいんですよね….

全員:

めっちゃわかる。

WACO CREATEのこれから

ゆーし:

「WACO BASE」(コミュニティ運営)が一番やりたいことですか?

いわむー:

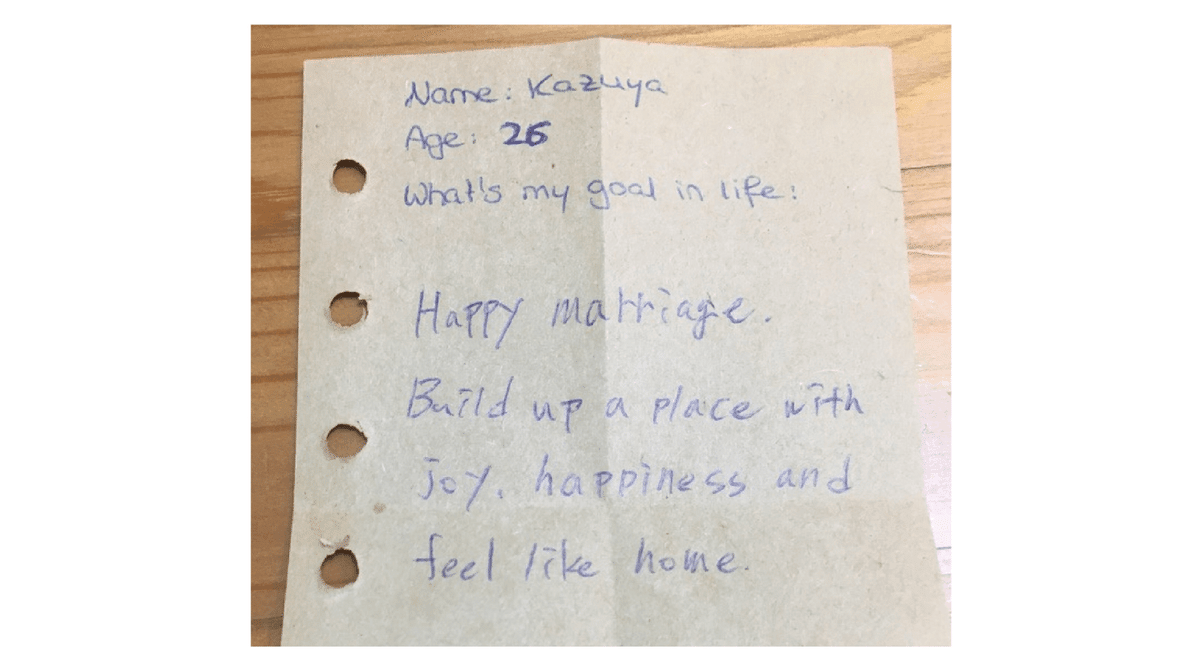

オンラインコミュニティは土台づくりですね…その先には幸せな家庭を築き、たのしい場づくりをしたいっていうのがやりたいなと。

わたべ:

たぶん、"相手の顔"が見えてくるとリアルになると思うんですよ。幸せや楽しい場をつくるときに、「誰のために?」っていうターゲットがみえると、活動の方向性が決まってくることもあるというか。

いわむー:

ちなみに、わたべさんのギャラリーをやったときのターゲットは?

わたべ:

僕は、地元の人に青森のいろんなことを知ってもらいたいと思って。十和田に住んでる人が、むつに行ったことないとか、住んでる人ほど青森のまわりのことを知らないのかなって。

マルシェにいくと、手に職をもってるのに店舗を持ってない人がいて、そういう人も結びつけられないかなって思ってはじめました。

いわむー:

僕たちは基本的に「自分たちやりたいこと」ベースなんですよ、だから顔が見えてないかも。

わたべ:

出発はそれが一番動機として純粋だと思う。

いわむー:

自分たちがやりたいことをやってるけど、どこに向かっていくかがまだ見つかってないんです。WACO BASEのコミュニティは形を模索しながら、ビーコーズのような「場づくり」をしたいなって思ってます。

地域で活躍してる人を呼んだりイベントをしたり、オフィス機能やフリースペースのある場づくり、だよね?

ざわむー:

うんうんうん

わたべ:

目標ってやっていくと変わってくるから、大きなビジョンを立てるだけじゃなく、小さい目標を一つずつクリアしていくやり方もありますよね。

いわむー:

そうですね…一回整理してみたいと思います、こうやっていろんな機会にいろんな方々から突っ込んでいただきながら、さらにクリアにしていけたらなと。

まずやる。走りながら考える!

気になる会 Vol.2を終えて

主催者ゆーしより

ビーコーズが企画・運営する『気になる会』を地域の場づくりラボとして開催し、地域での活動を学びながら知見を共有することを目指しました。

今回WACO CREATEさんの多方面で活躍している実績ベースのお話しから、今後の活動に活かせる精度の高い情報が得られました。ゲストハウス運営の経験から自分たちが作りたいコミュニティ像を思い描き、そこから何が必要かを考え、出会った仕事や活動にそのピースを当てはめて作っていく。そして、足りないものは自分たちで作る。当たり前かもしれないそんな姿勢の重要性を、目標に向かって周りを巻き込みながら着実に進めているお二人をみて改めて意識しました。

今回は座談形式により互いに会話を通して深堀ることができ、ラボと共通する課題を一緒に考え、お互いに活きる機会になりました。影響を与えたい範囲(ターゲット)、ターゲットがどうなるのが理想か、それを継続する方法はどうするか、人が集まる意義はなにか、ということについて一緒に考えたことが印象的で、今後もこれらについては活動のフェーズに合わせて考え続けなければならないと思いました。

<地域の場づくりラボとして>

今回は今までと形式を変えたことで、精度が高くこれから活動を始める方や活動で悩んでる方にとって有益な情報を得る機会になりました。今までの講演会のような形式とは違い、会話を通して深堀りしやすいよう会場には話す方だけの座談形式で実施しました。形式を変えたことでゲストとの会話に集中できて、今までよりも深い思考で話すことができました。また、今回は活動を深堀りしていくだけでなく、ゲストから悩みや課題を抽出することができ、その悩みや課題を一緒に考えた結果も貴重な情報になると感じました。それもこの形式ならではのことだと思います。ゲストがなにか教える立場ではなく参加者全員が同じ立ち位置で話すことで、ゲストも悩みや課題を話しやすい状態になったと思います。

今後も似たような活動、似たような課題を持つ方たちと連携する機会作りをしていきたいと思います。

おわりに

「何をやりたいか」を考えながら行動を起こし、身につけたスキルやつながった人との関係性を活かしてあたらしい未来をつくっていく。WACO CREATEのお二人とラボメンバーのお話を聞いて、これからの地域のあり方や住む人・外の人それぞれの等身大の視点を大切にされている活動を知ることができました。エリアをまたがって活躍するWACO CREATEさん、貴重なお話をありがとうございました〜!!

文字起こしめっっっっっっちゃ頑張りました、労わりの「いいね」をどうぞyろそgらkまjれふ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

次はどんな企画があるのか!これからの地域の場づくりラボの活動にも注目ですね。「気になる会」に参加したい方、してほしい方がいらっしゃましたら、自薦・他薦問わず、ぜひビーコーズまでご連絡くださいませ〜!!

撮影

㈱ビーコーズ | 米田 佳介(まいた けいすけ)

ライター

マリエ@Schuzlmither

Instagram | twitter | youtube | note

いいなと思ったら応援しよう!