古生物飼育小説Lv100 第九十五話をサイトに掲載しました

いきもにあがあった先月は仕方ないとして今月に間に合った!今回もよろしくお願いいたします。

以下はネタバレ込みの解説です。

第十三集収録予定分はおおむね年代順に進める予定で、前回カンブリア紀からペルム紀まで一気にやってしまったので今回はペルム紀の四足動物です。

以前(第二十四話)すでにペルム紀の四足動物を集めたカフェのお話をやっていたのですが、そのときはディメトロドン属の中で最小のテウトニス種が登場して見慣れたリンバトゥス種は動物園にいるっていう話だったんですね。それでディメトロドン・リンバトゥスを登場させたいとずっと思っていました。

第十三集は今までのお話に出たもので気になっていたものを登場させるシリーズにもしているので、今回の主役としました。

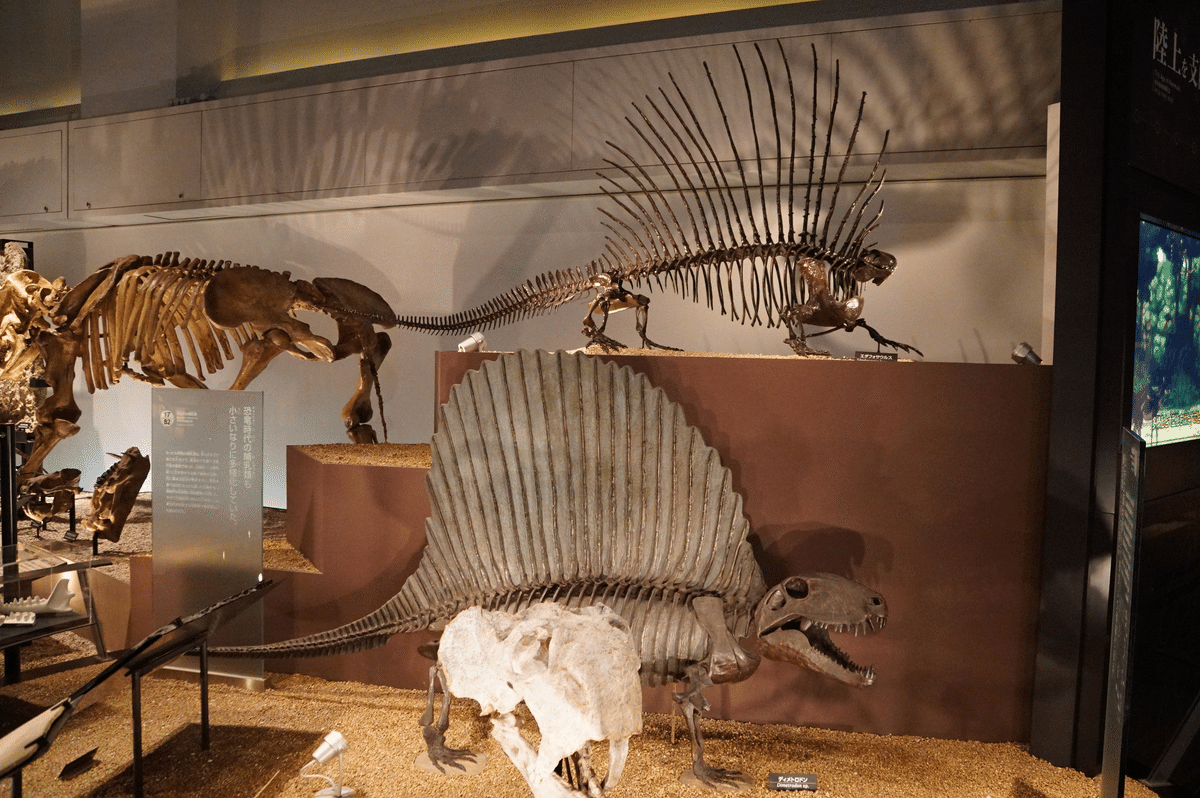

ディメトロドンといえばエダフォサウルスもセットというイメージがあります。

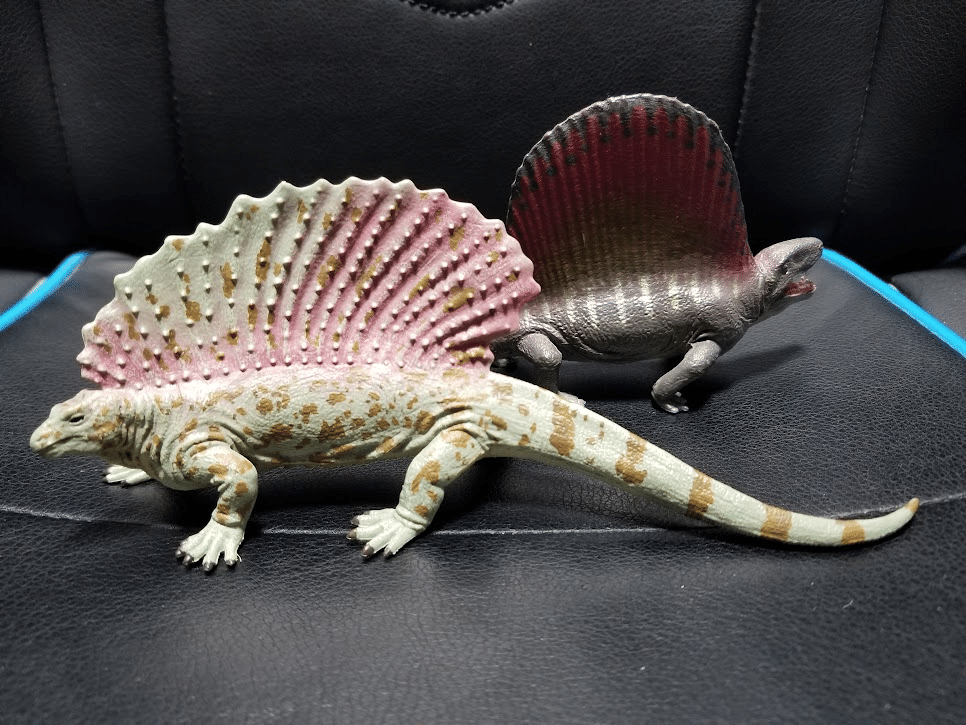

これは別々のメーカーですがエダフォサウルスとディメトロドンのフィギュアですね。今回登場したエダフォサウルスとは別種で帆の形が違います。

せっかくなら両方出そうということで、これらの背中の帆について改めて考え直してみました。

元々私もディスプレイ説には懐疑的で、体温調節として物理的に役に立つという説明のほうが目立つ部分を何でもディスプレイだということにするより合理的だと思っていたんですよね。

ただ、もう一度改めて考え直してみますと……、ゾウの耳やエランドの肉垂(喉から垂れ下がった膜)とは違うよな……と。

外から見ても血管が分かるゾウの耳や元から血行の良い首にあるエランドの肉垂と違って、やはり血管の痕跡がないというのは見逃せないところでした。体に直接日光や風を受けるのと違って体から離れた帆で熱を授受するなら熱を運ぶ血管が発達してないといけないはずですからね。

そうでなければ、ワニの皮骨板(背中の鎧)で放熱が行われているように胴体の背中そのもので体温調節を行うのと比べて非効率になってしまいそうです。

それから、同じような帆がある現生の爬虫類を探したものの、少しはいるけど体温調節には別に使ってなさそうだった、というのは大きいです。古生物の中には棘突起で支えられた帆を持っていたものはそれなりに色々いますけど、それらも(ステゴサウルスの骨板やトリケラトプスのフリルと違って)血管の痕跡は目立たないですし、単純に物理的に役立つならもっと広まっていていい気がします。

あとは、畳めないものにそんなに急激に体温を変化させる働きがあったらかえって体温が不本意な変化をしてしまうのではとか(ステゴサウルスの場合は血流を調節できたんでしょうけど)、日光を受けると片側が影になってかえって非効率とか(ステゴサウルスの骨板は放熱のほうがメイン?)、それからこれは別に証拠の問題ではないんですがどのイラストも日光を受けるものとして描いているにしては明るく派手な色で、みんな体温調節に使うものだと真剣に思っていないような気がして、そんなこんなで体温調節に使うものとして描く気がなくなってしまったんですね。

ディスプレイとして割り切って描いたらそのほうが面白いギミックになりました。

第二十四話にはすでにエダフォサウルスが出ていたのでその描写には合わせつつ。そのときはさも体温調節に使っているように書いてましたけれどもね。

第十三集収録分のさらにもうひとつのテーマとして生き物に対して違った見かたをしてみるというのがあるので、今回は「あえてどっちが強いかという子供じみたことを考えてみることを通じて普段と違った視点から見る」として、ディメトロドンと強さを比べられるものも選び出しました。

ペルム紀前期のディメトロドンに対してペルム紀後期のゴルゴノプス類からなんですが、リカエノプスとイノストランケヴィアで迷った末両方登場させています。イノストランケヴィアは前から出したかったですからね。

リカエノプスだとだいぶ小さいですからね。ディメトロドンと比較になるサイズのイノストランケヴィアは普通の動物園にいるにしては相当大きいのでそれなりのお膳立てをしてやってきた直後ということにしました。まだ見に行けてないですが東山のコモドドラゴンみたいですね。東山のコモドドラゴンといえば舞台けものフレンズですがまあこれは別の記事で。

リカエノプスでゴルゴノプス類の飼育技術を磨いたのでイノストランケヴィアに挑戦できたというわけですね。

全体的にはだいぶ哺乳類に近付いているように見えるんですが、奥歯がほとんどなかったり鼻の中と口の中が分かれていなかったり、肋骨が骨盤の前からなくなっていないという哺乳類とはだいぶ異なる特徴があるので哺乳類の色々な特徴も同時になかったと考えられたりと、動作のヒントになる特徴が色々と備わっていました。

両生類も出したいということで昔は図鑑の常連だったセイムリアを。昔は図鑑や学習マンガの系統樹で「爬虫類の祖先セイムリア」と「恐竜の祖先ユーパルケリア」を通して恐竜の各グループが生じたように図示されていたものです。

一応「両生類」なんですが、足はしっかりしているし尾鰭の役目をしたはずの尾が短く細くなっているということで、水には全然入らなかったようです……が、それは成体になってからだとのことで。

ウーパールーパーに似ていていかにも水中から出なさそうなディスコサウリスクスが実はみんな幼体で、水にほとんど入らなかったであろうセイムリアの近縁種なんだそうです。

飼育していたら観察し甲斐がありそうだなということで、そのように。

それからディメトロドンに対するエダフォサウルスのようにゴルゴノプス類に対する植物食の単弓類を出したいということで、やはり当時反映していたディキノドン類ということになるんですが、ちょっと変わったディイクトドンを登場させることになりました。

確か大森山動物園あたりにウサギの巣穴の大きな展示があり、そういうしっかりした巣穴の展示が出せました。

プラケリアスとかが好きなんですけどあれは三畳紀ですからね~。

順番からいえば次回は三畳紀か、もし飛ばすならジュラ紀ですね。実はあまり決まっていないのですが……!