巨大恐竜展ですよ

27日に。

パシフィコ横浜での恐竜展は久しぶりですね。

実は巨大と付いているのはあくまで展示のテーマが恐竜、特に竜脚類のうちティタノサウルス類の巨大化だからで、規模自体はいつものパシフィコの恐竜展らしくそこまで大きいわけではないのです。

規模を抑えつつ大型恐竜中心なので、小型~中型の恐竜がぎっしり、みたいなことはなく、一つひとつの展示が見やすくなっています。また展示ストーリーも単純明快です。

そして、福井県立恐竜博物館(FPDM)の企画ではあるのですが、実は大英自然史博物館の特別巡回展「Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur」の内容がメインなのです。

そのため、いつもの日本の(というかFPDMの)恐竜展とはまた違ったデザインや展示手法にも触れることができます。

入場するとパタゴティタンの書き割りの横にすでにトゥリアサウルスの首や、大英自然史博物館を思わせるついたてが。

巨大生物達

門をくぐると……、おや、実は巨大恐竜と巨大哺乳類が対面していました。

ステップマンモス(トロゴンテリーゾウ)でした。その中でも松花江マンモスという別種とされていた標本とのこと。普通に見かけるケナガマンモスは今のゾウと変わらない大きさですがステップマンモスはマンモスの中でも大きいもののひとつです。

マンモスの牙と恐竜の首が対峙します。

トゥリアサウルスはジュラ紀後期のスペインの竜脚類です。かなり原始的にもかかわらず全長20mをゆうに超えます。

この前半身のみが後半身を描いたボードから突き出た骨格は2015年の「メガ恐竜展」でお披露目されたもので、当時は目玉展示がこの状態であることがシュールに感じられたものです。

しかし今回は胴体の断面が図示されているのが後々重要になりそうなので、そこをきちんと見ておきます。断面の幅と高さの比は1:2くらいに見えますね。

トゥリアサウルスの足元にはメガロサウルスの下顎が。イギリスで発見され世界で初めて研究され始めた恐竜のひとつです。

トゥリアサウルスとステップマンモスから始まったということで、哺乳類から始まって様々な巨大な生き物が現れます。

これは世界で2番目に大きな動物のナガスクジラ。巨大化のメカニズムは恐竜ともマンモスとも異なります。

哺乳類の巨大化というテーマの解説がベルクマンの法則(寒冷地の哺乳類ほど大型化するということ)のみだったので、そんなにベルクマンの法則だけが重要か?と思ったら続いて寒冷化の影響で大型化した可能性があるサイ類のパラケラテリウムが登場したので、納得の内容でした。

図録ではさらに、マンモスの場合なぜか寒冷化とともに小型化したと続きます。

20mを超える三畳紀の巨大魚類ショニサウルスの頭骨ですが、意外と特別展では見る機会が多いので、今回初めて気付いた点を。

こうやって眼窩から上を覗き込むと後頭部の一対の穴・上側頭窓が見えるんですね。

これは国立科学博物館で常設展示されているショニサウルスの頭骨の一部に見られるのと同じです。この標本がどの部分なのかの実感が湧きました。

ダイオウイカのおそらくプラスティネーション処理された標本から、口器(カラストンビ)に注目してみました。大きいだけでなく厚みもありそうですが、どうでしょう。

岐阜県の金生山という石灰岩でできた山から発掘されるアラトコンカ科の二枚貝、そうとは書かれていませんが多分シカマイアです。「すごく平べったい貝」なのですが、殻の向きからすると「すごく幅が狭くて、板状に出っ張った貝」と言ったほうが正しいかもしれません。これでも殻全体の1/3ほどしかありません。

様々な恐竜の巨大化

色々な生き物の巨大化を見た後は対象を一段絞って恐竜の巨大化、まずは獣脚類です。

まずは獣脚類、知られている中で最古であり決して大きいとはいえないヘレラサウルスから。

獣脚類は多様なグループで、大きさもまた多様です。大型肉食恐竜に似てはいても間近で見ると思ったほど大きくないことが実感されるコンカヴェナトルもいれば……、

全長ではティラノサウルスをしのぐスピノサウルスも。

このスピノサウルスの復元像は首から先が動くロボット、首から後ろがバルーンになっていて、この大きさと水に潜るポーズを両立しています。

もしかしたら首から先だけを展示することもできるかもしれず、それなら小さな会場にも対応できそうです。潜っているのに吠えるのはサービスということで……。

獣脚類からさらに絞ってティラノサウルス類、ごく初期の小さなディロンと(独立種と考えられ命名されたもののタルボサウルスかなにかの子供の可能性が高いラプトレックスもいて)、その先には、

ティラノサウルス「ワイレックス」です。

ワイレックスは頭を大きく下げたポーズで組み立てられているので、今回の配置もあって頭骨がとても観察しやすかったです。

前上顎骨(鼻の穴の下にある顎の先端の、小さな歯が生えた骨)と上顎骨(その後ろの大きな歯が生えた骨)の立体的な関係や歯の大きさの違いが分かりやすいですね。顎の後ろで獲物を噛み砕いて顎の先で獲物の細かい肉を骨からこそぎ取っていたことが想像できます。

トロサウルスはトリケラトプスの老成した姿であると考えたジャック・ホーナー博士監修の「トリケラトプス(実質トロサウルス)」の実物大復元模型の脇に、様々な特徴を捕らえ角竜類の進化の複雑さを語るモザイケラトプスの産状レプリカが。なぜかカメの卵もそばにあったということで、カメの産卵とモザイケラトプスの生息の両方に向いた場所だったのでしょうか。

こちらは逆に小型化したと考えられる恐竜のまとめです。右のエウロパサウルスは島に生息し小型化した竜脚類です。

奥のテチスハドロスも島で小型化したイグアノドン類だと考えられてきたのですが、解説と違って(岐阜県博物館のときにも書いたとおり)この化石はまだかなり若い個体で実際にはもっと大きく成長したのではないかとも言われています。

さて今回の本題である竜脚類の大型化についてです。

エオラプトルはヘレラサウルスと同じくごく初期の恐竜で、当初はヘレラサウルス同様獣脚類と考えられていたのですが、手の指などの特徴から近年は竜脚形類(竜脚類とその近縁種を含むグループ)であると考えられています。

エオラプトルのような小型で二足歩行のものから、より大きく二足歩行と四足歩行を切り替えるものが現れ、アンテトニトルスのような本格的に四足歩行に適応し始めたものが現れました。

アンテトニトルスは以前の恐竜博で最初の竜脚類であると紹介されていたのですが、その後似たような恐竜が他にも発見されてその地位ははっきりしなくなりました。

オメイサウルスの頭部が内側から見える状態の化石です。これも以前のFPDMの特別展「竜脚類」のときに初めて見たものです。懐かしいものが多いなあ。

しかしその先は見慣れない雰囲気のデザイン。ここから先が大英自然史の特別展の内容ですね。

ティタノサウルス類の巨大化

ここで紹介するのは竜脚類の中でもアルゼンチンの白亜紀前期のパタゴティタンです。

基本的には児童向けの特別展だったのかなと思わせるデザインです。

あっ!さも学名が英語であるかのような発音表記だ!日本語表記と併記するとどっちの発音が正しいかケンカしてるみたいに見えますが、学名は綴りだけが世界共通の学名で発音したら日本語になったり英語になったりすると私は思ってます。

ティタノサウルス類の卵。分厚い殻の内側で殻の成分が方解石に変わっています。

私は触れていないのですが、卵から生まれたばかりの小さなパタゴティタンがどのように生き延びればよいかをタッチパネルを使ったゲームとして解説しています。

ナンヨウスギ類の疎林を進むと……、

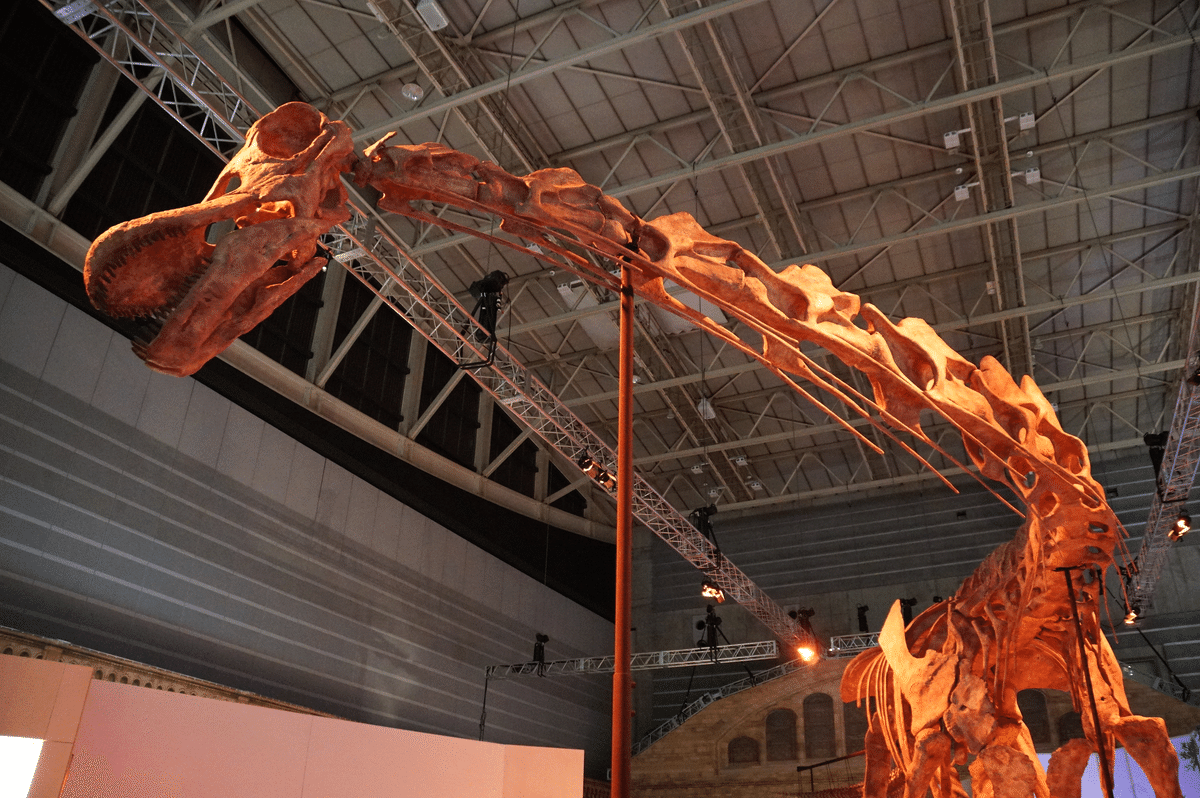

大英自然史の建物を再現した空間の中にパタゴティタンが顔を出します。

全長37m、世界最大級の復元骨格です。

ここ数年は恐竜展・恐竜博でこういう巨大な竜脚類に出会えていなかった気がします。でっかい骨格図は去年掲げてありましたが。

ティタノサウルス類の姿は色々ですが、この復元骨格の顔付きや首や尾の長さはディプロドクス類に似ています。ただ進むと大型のティタノサウルス類らしさが見えてきます。

大型のティタノサウルス類の中には頸椎の棘突起(上の突起)が大きな三角形になっているものがいたようです。胴体の棘突起と腱でつながることで首を上から吊り橋のように支えるようになっているので、支えやすいように根元だけでなくもっと先まで棘突起が高く発達し、先端近くはそこから先の重量を支えればいいので棘突起は低くなっています。

また首の根元と先端近くは大きく曲げる必要があるので椎体が短く、途中はあまり曲げなくてもいいからか椎体が長くなっています。それで首の途中の棘突起は高くて幅広い三角になっています。

ディプロドクス類に似てはいても頸肋骨は長く、ディプロドクス類とは異なっています。

なんと復元頭骨に触れるようになっています。パタゴティタンの頭骨そのものの要素は発見されていないのでサルミエントサウルスを参考にパタゴティタンに合わせた大きさにして作ったとのことです。

触れるのは児童向けの要素のような気がしましたが、意外と発見がありました。口の先端の歯は先端がまんべんなく削れていて、より後ろの歯は斜めに削れているのです。

これが元のサルミエントサウルスなどの標本のとおりなら、姿や食性の大きな違いはあっても、先のティラノサウルスと同じく口の先のほうと後ろのほうで機能の違いがあったのではないでしょうか。口の先では葉を枝から引きちぎり、後ろのほうでは枝ごと噛み切ったのかもしれません。

同じ形の歯が並んでいるように見えても、実際には歯の位置によって機能は異なったことになるのでしょうか。

骨格を前から後ろへと進んでいくとちょっと気になることに気付きました。こういう後のほうに現れたティタノサウルス類の前肢に指がないのは知っていたんですが、

後肢には立派な爪の生えた指があるんですよね。

体重を支えやすいようにということなら重心(腰)に近い後肢のほうこそ指がなくなりそうなものですし、滑り止めのために爪が必要なら前肢にも残っていていいような気はします。

産卵の際に後肢の爪を使うという解説があり、もしそうならメスだけが役立てる器官をオスも持っていることになりますね。もしかしたらオスも別の目的で穴を掘るかもしれませんが。

ティタノサウルス類の脚といえばちょっと左右の間隔が広くて斜めになっているのも特徴です。真っ直ぐなほうが重量を支えやすい気がするのですが、胴体の幅が広いので左右の脚の間を開いたほうが安定するのでしょうか。

そう、胴体の幅が広いことも大きな特徴です。最初のトゥリアサウルスは胴体の幅と高さが1:2くらいでしたが、パタゴティタンは1:1くらいに見えます。

ディプロドクス類は全長の割にほっそりしていますから、頸椎の造りといい、顔付きや首と尾の長さが似ていても全然違う体型や生態であることがうかがえます。

「古生物飼育小説Lv100 オロチ編」で登場させたタンバティタニスは尾の付け根近くの棘突起や血洞弓(下の突起)に大きな特徴があるのですが、当たり前ですがこの復元骨格では全然違っていました。これについてはまた後で。

周りの展示に実物化石があるかな?と思ったのですがインタラクティブなものが中心でした。これはパタゴティタンの餌の候補となる化石の展示で、ボタンを押すと対応する解説が光ります。

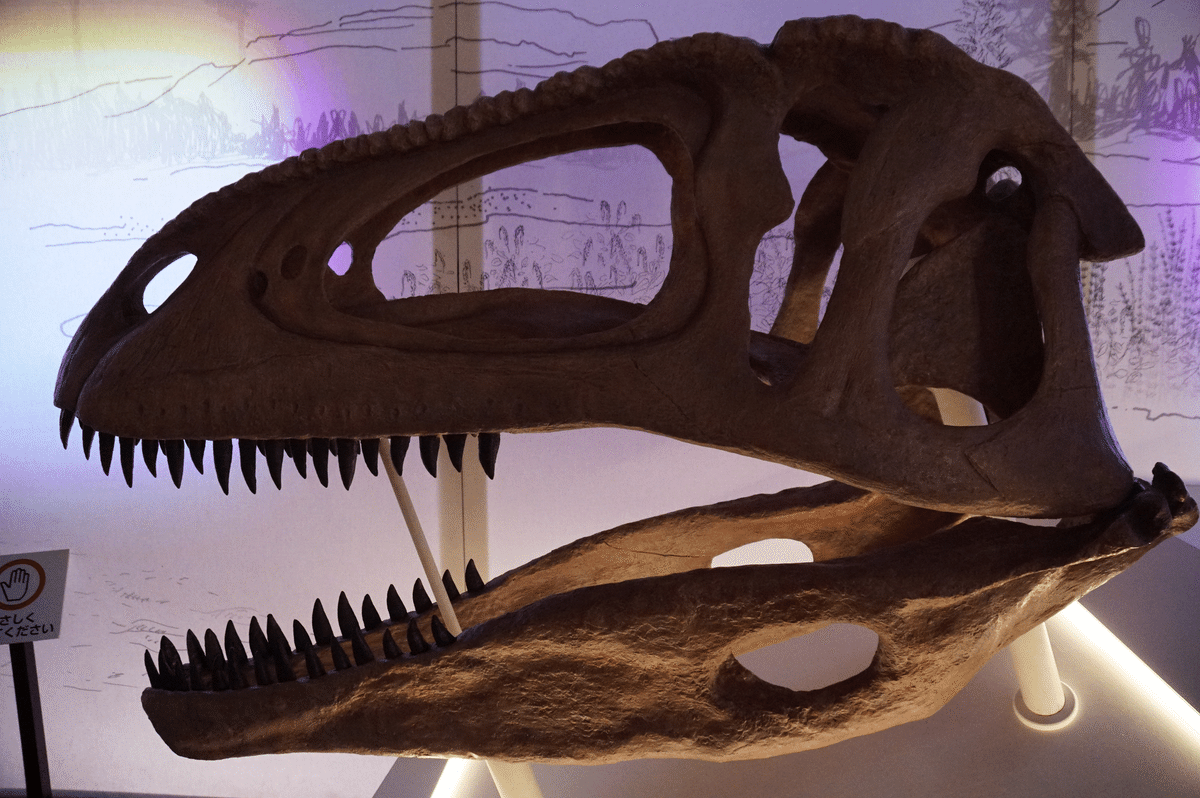

これはパタゴティタンの若い個体や死体を食べた可能性が高いカルカロドントサウルス類のティラノティタンの頭骨です。

名前が似ているティラノサウルスとはかなり異なり、歯もさっき見たのとは違って上顎の先端も後ろのほうも同じような大きさです。噛み砕くのではなく肉を切り取るにはこのほうがよいのでしょう。

このようにパタゴティタンの周りの生態系の様子も展示され、またこのコーナーの終わりに恐竜絶滅後に現れた年代ごとの巨大な植物食哺乳類もシルエットの映像で紹介され、「Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur」のコーナーは終わります。

竜脚類の多様性

門をくぐるとディプロドクスとアマルガサウルスという、パタゴティタンとは違った個性を持った竜脚類が出迎えます。

左のディプロドクスの頚肋骨が短いのが確認できます。

これはバロサウルスの縮小ロボット、幹の途中が曲がるようになっている木生シダの模型の葉を向けてやると首をそちらに向けて葉をついばむ動きをし、長い首の働きを示します。

アマルガサウルスの頸椎の棘突起は1対の低い帆とその先に並んだ棘であるという説がしばらく有力でしたが、近年は全体が1枚の帆というか厚い背鰭であるという説が有力視されるようになりました。

よく考えたら左右の棘突起の間がだいぶ狭いので1枚でもおかしくないというか、元々他のディプロドクス上科でも1対に分かれた棘突起のぶん首の上が出っ張っているのを背鰭状に伸ばしたら、それは1枚の背鰭の中に1対になった棘突起が埋まっているという状態になりますよね。

福井からも竜脚類は発見されているということで餌の候補の植物化石と、

その竜脚類フクイティタンのロボットと四肢の化石です。化石とロボを比べると実物はロボよりだいぶ大きそうですね。

電子音声で左右からかけ合い形式の解説が……流れないです。

改めてディプロドクスとカマラサウルスで頭骨の形が全く違うことが分かりますね。カマラサウルスは鼻孔が大きく膨らんでいますし、これだけ高さがあると噛む力も大きく勝っていそうです。

FPDMにあるカマラサウルスの実物化石を組んだ骨格のレプリカです。

頭が大きいためか首がだいぶ短いんですよね。そのぶん固いものを噛み切って食べることに適応していたのかもしれません。

FPDMが持っている竜脚類のいい骨格がもう一つ。タンバティタニスに近縁なエウヘロプスです。

頸椎や胴椎の緻密な構造が観察できるのですが、それが大英自然史風のセットの骨組みと対比できます。

タンバティタニスと近縁ということで尾椎の付け根近くを見てみますと、棘突起が前に向かって逆J字に曲がっているというタンバティタニスの特徴と少しだけ似たところが確認できます。

しかし血洞弓が普通の倍の長さというのは本当にタンバティタニスのみの特徴のようで、エウヘロプスのは普通の長さになっています。

タイの大型竜脚類の肩甲骨と大腿骨、まだ研究中のようでジャケットで保護されています。

これもタンバティタニスやエウヘロプスに近縁なプウィアンゴサウルスの頸椎や胴椎です。

恐竜の多様性

デンバーサウルスを筆頭に、最後のコーナーに竜脚類以外の多様な恐竜が再び現れます。

鳥脚類のチンタオサウルスです。角のような突起は烏帽子のような形のトサカの一部であることが分かっています。それを再現した復元頭骨も見てみたいですね。

鎧竜のクライトンサウルスですが、本当にこんな剣竜類の骨板を思わせる出っ張りが皮骨板にあったのでしょうか。サッと検索したくらいでは確認できませんでした。

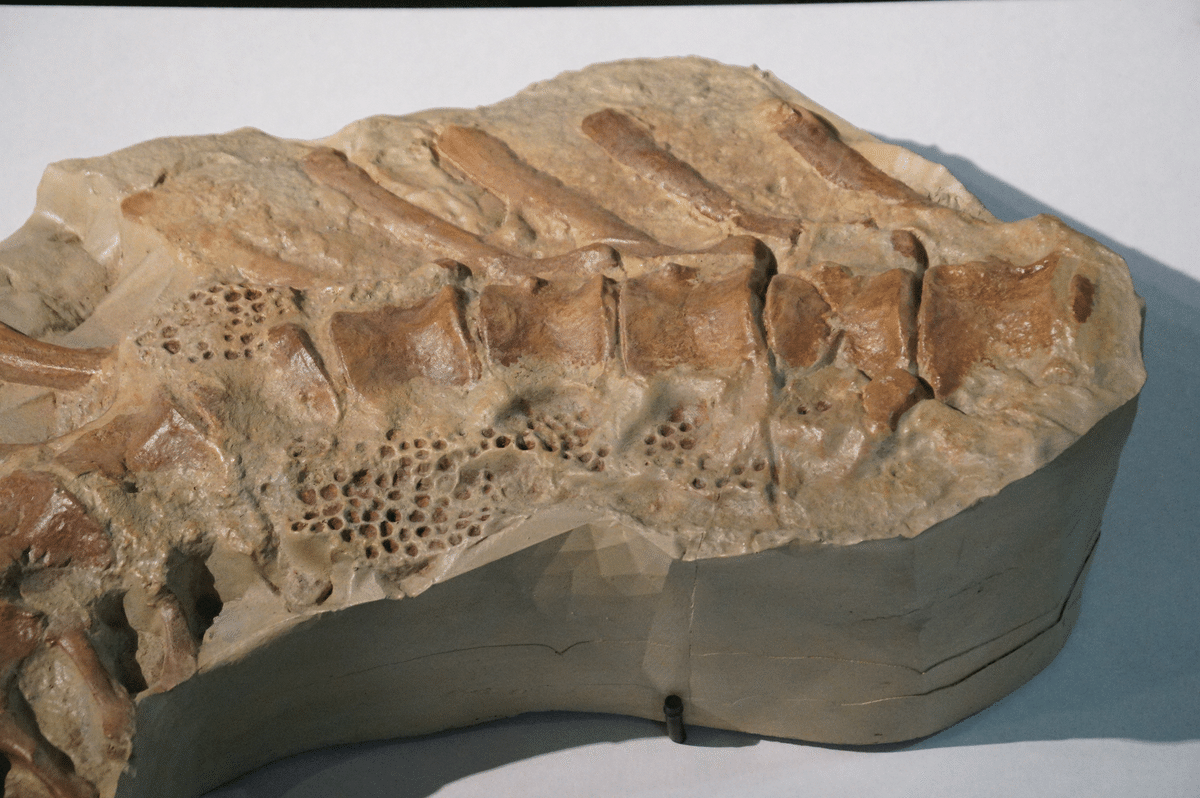

鱗の痕跡が全身のあちこちに残ったブラキロフォサウルスのレプリカです!

大きめで揃った粒の鱗の跡が見えます。ある程度防御にも役立ったかもしれないと思わせるほどの存在感はあります。絵や模型にしたら目立たないかもしれませんが。

足の先にも。やはりこれを踏まえて姿を思い浮かべるべきでしょう。

最後に、ヒトが絶滅させた「恐竜類」として、細かい分類は不明なものの大英自然史とのゆかりが深いモアが。

中足骨が大腿骨と同等以下の長さしかありませんね。一見似て見えるダチョウやエミューとは全く異なり、速く走ることには適さない特徴です。

この後ショップで開場限定ガチャを2回回したら両方とも骨の色のパタゴティタン骨格でした。片方は発見された部位と発見されていない部位で色分けしてみたいですね。

9/14までの開催です。