プロジェクターを買ったので自慢する話

前置き(≒この記事はどういった背景で書かれたか)

この記事は某Discordサーバーのアドベントカレンダー企画の一環として書かれています。

前日の記事の一部はこちらです。

その他記事はなんかまあ、うまく辿ってください。

スマホのバッテリーがマッハでいかれそうだなとは思って

手を出せずにいたんですが、期せずして解決方法を得ました。

良い感じに解決出来次第やってみようと思います。

この記事はどんな記事か

今年プロジェクターを買ったので自慢する記事です。

ちなみにポストカードも自慢です。

抽象的なねこ、かわいいですよね

本編

そんなわけでプロジェクターを買ったんですよ。

どうですかこれ、小さくないですか

小さいプロジェクターって割と発色とかに難があるイメージありますけど、見てくださいよこれ

ご覧の通りまあまあ明るい場所でもちゃんと投影できていまして、

写真中央辺りに本体があることも確認できると思います。

ざっと自慢したところで、

このプロジェクターのいいところを紹介していこうと思います。

ちいさくてかるい

このプロジェクター、ご覧の通りのサイズ感、かつ重量でして、

本体重量は1kgを切っております。

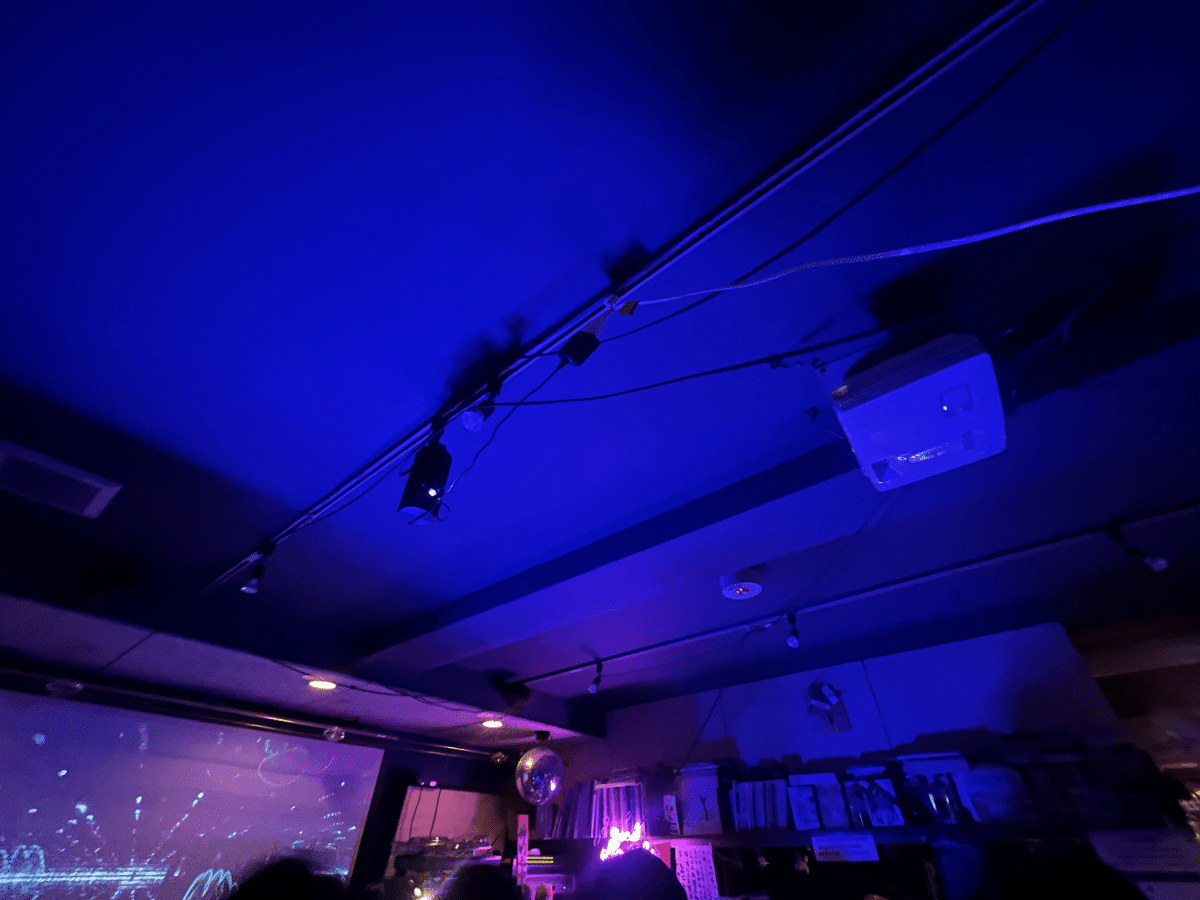

そのため、持ち運びに便利でぼくが趣味でやっているVJの現場にも、

ちょっと荷物を増やす感覚で持ち込むことが可能です。

(必要なケーブルなどの重量や大きさ分、多少の負担増にはなるのですが)

ちゃんと使える

こんな感じで割と光量が取れるので、

通常クラスのプロジェクターを、

サイズと重量だけコンパクトに使うようなイメージで遊べます。

ちいさくてかるく、ちゃんと使える

前の項目と重複しているような書きぶりですが、

この二つの要素が両立していることでこんなことができます。

なんと天井照明用のレール(ダクトレール)に余裕で吊るすことが可能です

耐荷重的にも安心感があります。

投影したところはこんな感じ

100インチくらいまでの投影が可能なので、割とサイズには余裕があります。

つまり、

持ち運び可能で

天井などの邪魔にならない場所に設置出来て

ちゃんと投影できる

という三拍子そろった感じの使い方ができます。

蛇足ないし補足

これを買いたいという場合向けの案内

一応商品ページのリンクを置いておきます。

普通に買うとめっちゃ高いので、

プライムデーやセールを狙ってお買い求めいただくのがお勧めです

ぼくは30%オフで買いました。

紹介しなかったけど、他の人だと役に立つかもしれない機能

今回は詳細を書いてないですし、

僕としてはそこまで重視していない機能として、

内部でバッテリーを持っていて、

一定時間は給電なしで動かせるという点があります。

なので、ある程度の時間であれば本体だけで使えますし、

AndroidTVが本体に入っているので、

本体だけで何かしらの映像を楽しむことも可能です。

スピーカーも内蔵されているので、

音も本体だけで出すことができます。

そのため想定されるユースケースとして、

キャンプ中にテントなどに投影して映像を楽しむというのもあるようです。

持ち込みも容易である程度本体だけでも映像を見るための機能があるので、

旅行などのお楽しみの一つとしてお使いいただくのもいいかもしれません。

〆のご挨拶

そんなわけで自慢でした。

ご覧いただきありがとうございました。

おまけ

この記事をご覧の皆さまには

「まあVJとかでつかいたかったんやろな」

という雰囲気をご理解いただけたものと思いますが、

こうした事情を踏まえ、

一応機種選定にかかる部分を詳細に書いたバージョンも用意しました。

需要は不明ですが書くだけ書いておいたので、

何かしらの役に立つなら幸いです

(本記事と重複する内容も多くあります)