刀剣女子が銃砲刀剣類の所持申請を行った記録

概要情報

発見~登録証所持までの期間

・約3ヶ月

必要なもの

・身分証明書

※警察での届け出の作成時、審査会での受付時に必要

費用

・銃砲刀剣類登録審査会の審査登録 6,300円

※私の場合は、配送などが発生したので+α細々が発生

前置き

2018年、京都国立博物館で行われた特別展 「京(みやこ)のかたな ─匠のわざと雅のこころ─」の催事で、沢山の刀を見たことから「刀剣」という一つのジャンルに興味を持ちました。

関西の刀剣の展示や関連する神社仏閣をめぐったり、刀剣を扱う番組を観たり、書籍で情報を集めたり眺めたり、展覧会があったら行ってみたり、刀剣乱舞にもハマってみたり・・・と、様々な形で刀剣を楽しんでいます。

とはいえ、刀を見ることで満足をしていたので「自分で刀を所持したり、直に触れたりは恐れ多い!」とか思っていました。

そんな私でしたが、この度思いもよらず銃砲刀剣類の所持申請を行うことになりました。

実際にやってみると申請や手続きは、その時々で言われたことをやる感じなので特に難しい内容は無かったです。

が、手続きに関して知らない事が多い。

「これは、残しておいたら誰かの役に立つのでは?知りたい人が居るんじゃないかな?」と思い至り、記憶があるうちにどんなことが起こって、どんなことをやったのかを残しておこうと思います。

2022年7月某日

刀を発見

ある日、物置部屋にしているクローゼットで我が家の猫様が粗相。

何年も前に亡くなった祖母が使っていた部屋ですが、まだまだ遺品が残っていて物が多い洋室です。

クローゼットに押し込んである箪笥のそのまた奥、普段は見ない辺りを掃除していた母が奥の方の隅に立てかけてある日本刀を発見しました。

夕飯を食べている時に、ものすごい軽~い調子で「あ、さっき掃除してたら刀出てきたわ」て言われました。

昔に「うちにも刀があったよー」位の話はそれまでに聞いたことがありましたが、まだそれが家にあったという事実。

昔むかしのお話だと思っていたので、まさか本物が出てくるとは思っていませんでした。

こんなものが出てきた

触ったり移動させないほうが良いらしいのですが、すっかりカビを纏った風呂敷に包まれていたことと、実際家から出てきたそれが「これホンマの刀なん?」という気がまだあったので、母に確認しながら抜いてみたのが下記の写真になります。

10cm程抜いた時点で実際に刃がついている&模造刀のたぐいでは無いことがわかる。何よりまず重い。

「あ、これホンマモンやわ」と納得。正直怖くてそれ以上は抜けない。

半端に触って怪我でもしたら堪らんなと思ったので、その後警察署に持っていくまでは元の場所に戻しました。

刀って見つけたらどうするの?

私は刀剣好きではあるけれど、いざこういう時に一体何をする必要があるのかは全然わからない。

見つけた母に「これ、どないすんの?」と、聞くと「今まであったものやし、そのまま戻しといたらいいんちゃうん?」なノリ。

んー、それはなー。

なんか多分アカン気がするなー。

困った時は頼りになるグーグル先生。仕事の合間にググりました。

「知っていて黙って持っていたら銃刀法違反になる」こと、こういう刀剣類は「所持許可証が一緒に置いてがある可能性がある」という内容を発見。

母に「なにか証明書みたいなもの無い?」と物置の箪笥や祖母の遺品の中を探してもらいます。

結果、証明書や許可証的な物は見つからず。

錆びているとはいえ刀をそのまま持ってるわけにはいかないのということで、私の休みに日に警察に届けることに決定です。

※ここで私は「次の休みでいいかー」としてしまいましたが、なるべく早く警察署へ連絡を行うことが必要みたいです。

数日空いたことを警察署で特に怒られたりはし無かったですが、刀剣を見つけたらなるべく早く最寄りの警察署に連絡しましょう。

2022年7月18日

「日本刀が出てきました」

仕事が休みになったタイミングで最寄りの警察署へと電話。

開口一番「えーっと、日本刀が出てきたんですが、どうしたらいいですか?」と聞く。

マジでなんて言ったらいいか分からなかったので速攻&ド直球ストレートでした。

電話口の方も対応慣れておられる感がする、慌てる様子もなくその後に何をしたらいいかを電話口で教えてもらいます。

なるほど、私が知らないだけで世の中は意外と「刀が出てきた」という話で溢れているのかもしれない。

特に住んでるところは京都という地域柄ありそうな話だし、珍しくないのかも?

電話したその日は、丁度担当の方が署内に居られるそうです。

その為、出来ればその日の内に、すぐに持ってきて欲しいという指示をいただきました。

そのため、人生で初めて「日本刀を持って道を歩く」というイベントが発生。

「日本刀とはわからないように、タオルなどに包んで持ってきてください」という指示の下、電話をかけた最寄りの警察署に持っていくことになりました。

※地域によっては警察官の方が発見場所を確認したりするために、現場に来られることもあるみたいです。ので、「刀見つけました」と警察署に持っていくのは駄目。

あくまで今回は自ら持って来て欲しい、と指示をいただきましたので持ち運びをしました。

見よ!これが「一般人が安全に刀剣を運ぶ」最新スタイルだ!!

しまったな、選んだタオルの色が悪かったのかな。

大きい&古い&色あせてる、用事が終わったら捨てて帰ってもいいような組み合わせがこれだったんだけど、思ったよりも目立つ気がする・・・。

刀が入るだけのボストンバッグや旅行かばんも無かったので、大きめ紙袋に無造作に突っ込んだだけの持ち運び形式。

早々ないことでしょうが、引ったくりや事故にあってコレ無くさないかしら・・とちょっとドキドキ。

持っていかれたらどないしよ。錆びていても人は刺せるし殴れるよな。そうなったら新聞とかに出てまうやろか。

と、要らない心配が脳みそをぐーるぐる。

ただ、家から出て実際に道を外を歩き始めてしまえば開き直るもので、タクシーは探してもすぐに来なかったので、警察署まで市バスでの移動を選択。

めっちゃ大事に紙袋は抱えていましたが、道中で事件が起こるようなこともなく、無事に最寄りの警察署へ到着出来ました。

※本来無許可の刀剣の持ち運びは銃刀法違反にあたりますが、警察からの指示で刀を運ぶ分には、罪にはならないです。

とはいえ、大手を振って歩くわけには行かないので、「それが刀だと分からないように」持ち運ぶ必要があります。

調書の作成

警察署では「相談室」に通されました。

担当してくださる方が来たので、刀をお渡しして見ていただきます。

私は刀を確認した時めっちゃ緊張して抜いたけれど、流石にちょっと力をいれてスルッと抜かはる。流石。

「うん、刀だねー」

刀を提出したところで私の「刀を警察署まで運ぶクエスト」は無事コンプリート。

気分的にも身軽になったところで、刀にまつわる調書の作成をしていただきます。

警察署で調書を書いてもらうとか初めてである。テレビみたいや。

まず、身分証明書が必要ということで免許証を提出。コピーを取ってもらいました。

次に、調書に載せるために「長さ・幅・厚み」を計測してもらう。

その他に「いつ、どこで、誰が見つけた」のか。「どういった経緯でこれが今うちにあるものなのか」などを分かる範囲で答えていきます。

うちの刀の来歴

ちなみに家の刀は、私はどういったものか一切知らない。

母も小さい時に聞いたことあったかも?レベルの話でしか詳細がわからないもの。

私の曽祖父(母の祖父)が昔に土地を貸していて、その借金のカタに何処かから貰ってきたらしい。

けれど、貰ってきたはいいが特に刀に興味のある人でもなかった曽祖父は放置。

曽祖父が亡くなるも息子にあたる祖父も興味がない人で放置。

嫁に来た祖母は骨董には造詣が深かったが、刀剣には興味が沸かなかった人なのでこちらも放置。

なので、結果として長い年月全く手入れされないまま今に至ったと思います。

・・・みたいな、話を「らしいです。」「だと思います。」を駆使しつつ調書の作成していただく。

完全に錆びており銘のあるような由緒ある刀でもないので、こちらは警察署でそのまま預かって処分をしていただくようにしました。

これにて、「クローゼット刀剣発見事件」は一件落着。

刀剣を見つけたら警察に届けました!

調書を取ってもらって無事全て終了!!

・・と、したいところなのですが、実はもう一つ確認しないといけないことが。

私「あと、うちにある槍はどうしたらいいですか?」と、聞かないと終わらないのです。

刀と同じく我が家にある槍。

警察に電話をした時点で刀と一緒に、槍の存在もお伝えしていたのですが、引き継ぎの時点でスルーされたらしい。

担当の方に「槍ぃぃ??」と、聞き返されてしまいました。

実は槍もあるんです・・・

さて、刀と共に警察にお伝えした槍。

最低でも80年は我が家にある1本です。

引っ越してくる前の家では、欄間に飾ってあったようで、骨董品の扱いをしていたもよう。

しかし、引っ越してきた今の家ではちゃんと飾っていない上に、これまた物置部屋の使っていない鏡台の上に横たえられており、私はずっとそれを「古い木製の物干し竿」が捨てられずに置いてあるのだと思っていました。

鉄製であり、錆はありますが頑張れば十分に人を刺せるものなので、こちらも登録証などがあるのでは?と考えました。

が、刀と同じく保管されていない。

所持するにおいてこちらも申請など必要なものなのか、刀と一緒に確認をしていただきたい。

と、警察の担当者さんにお願いをしたら、こちらもすぐに警察署へ持ってくるように指示されました。

・・・が、長さが3m程ある槍。

車ない&長いからバスも乗せられないのですぐ持ってくるのは無理。

刀のように隠して移動させられる用意も何も無い。

ちょっと考えてもどうにもならないので、槍の方は自宅に確認に来ていただけませんか?と、相談をさせていただきその日は終了。

翌日警察官の方が家まで槍を見に来ていただけることになりました。

2022年7月19日

朝から槍を見に警察署の方が到着。

家で調書を作ってもらうのかと思っていましたが、警察官のお兄さんは大きめの車で来られており、そのまま警察署へ槍と共に送ってもらうことになりました。

この日の京都は台風の真っ只中かと思うような豪雨の日。

警察官のお兄さんは自分が濡れるのも気にせず、用意した毛布で槍を包んで運んでくださった。

ありがたいけれど申し訳ない。めっちゃ濡れてはった。

調書の作成

警察署2日目。まさか連日警察にお世話になるとは思わなかったです。

前日と違い、警察署2階のどこかの部署の面談室みたいな場所に通されました。槍を置くと4~5人位の警察署の方が交互に部屋を覗いてきてちょっとビックリする。

どうやら槍が持ち込まれる事は結構珍しいものらしい。

雑談がてらに「槍ってそんなに無いもんなんですか?」と、聞かせてもらうと、これまでには無かったらしい。

一応、長いものとしては、薙刀の持ち込みは年内にあったと伺いました。

昨日の刀と同じく、刀身を測っていただき調書を作成。

「もう何も無いよね?出てこないよね?大丈夫?」と、念を押して聞かれました。

刀→槍のややこしいコンボを出してすみません。

今回の槍は「装飾的に実践用じゃないよねー」「催事用のレプリカとかか?」と警察官のみなさまに予想していただきつつ、現時点では処分をせずに所持を希望することにしました。

古式銃砲・刀剣類発見届出済証の所持

槍の所持を決めた時点で私は公的に「槍を発見して今現在持っている人」の認定を受けることになります。警察署で「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」を発行していただきました。

刀剣類は一般的に所持することが禁止されています。

「槍を発見して手元にある」状態ではありますが、「槍を持ち続けていい」という許可を得た状態ではありません。

槍をこのまま家に置いておくためには、「美術品等として価値のあるものなので所持をする」という認定が必要になります。(ややこしい)

そのためには、別途教育委員会に対して申請を行い、審査会で槍を見てもらう必要があります。

銃砲刀剣類登録審査会の審査登録(京都府の場合)

現時点では、槍に価値があるのかどうかもわからない。

そのために審査会に応募するのですが、申請書を教育委員会に送付する必要があります。

まず警察署で教育委員会へ送付する「登録申請書」を貰い、書き方や注意点が記載された「銃砲刀剣類の発見届がお済みになった方へ」のプリントも一緒にもらいました。

登録には「登録審査手数料」が必要になります。

私は警察署内で「京都府収入印紙」を購入しました。刀剣類1本につき6,300円。

京都府庁や他の警察署でも購入できるそうですが「申請するなら今ついでに買っていくのがいいですよ」と教えてもらいました。

印紙を買うためにまた出掛けるのは手間なのが一番ですが、警察署の印の押された領収書をいただいたのはなんだかレアな感じがしました。

登録申請書に必要な事項を書き入れて、裏面に購入した収入印紙を貼り付け。(収入印紙には印鑑で割印が必須)

指定の申請書郵送先へ郵送を行えば、あとは審査会のお知らせが届くのを待つばかりです。

2022年9月8日

審査会のお知らせの到着

2ヶ月位間が空き、忘れたころに「銃砲刀剣審査会の開催について」のお知らせが届きました。

同封されているのは開催場所の指定と地図、自分が受付を行う時間です。

開催場所は毎回同じなのかわかりませんが、私の参加する審査会は京都市内のホテルが指定されていました。

本人が審査会に参加出来ない場合には委任状も入っておりますので、代理人での申請も行えるようです。

2022年現在、コロナ禍というタイミングもあって、マスク着用などの注意点が記載されていました。

2022年10月4日

審査会場到着

槍を警察署に持っていたときのまま、変わらず車持っていない民。

今回は運搬トラック+運転手さんを手配しました。

刀だったらバスで移動できるし簡単に持って歩けるのになぁ・・流石に3m担いで歩くの無理や・・・。

尚、穂先が取り外しできる槍ならば、穂先だけでも審査に出せるそうですが、うちの槍は錆びてて抜けへんかった・・・。

会場は、京都市内のホテルの一室。

普段は宴会場や会議室になっているような大きめのお部屋が会場でした。

受付テーブルで番号札を貰ってその番号のテーブルに着席です。

大きめの広間をパーティションで2分割し、片側が待合室、片側が審査場になっていました。

待合室には20組位が着席できるようにテーブルが用意。

常に人は入れ替わっていますが、空席が多く空くこともなく常に5~10組位は待合室に座って居たと思います。

1日に4回に分けた受付時間が設定されていたので、結構な数の刀剣が審査されているのだと予想。

初めての空間にソワソワしながら、席の上に「登録審査をお待ちの間お読みください」のプリントを見ながら、受付番号を呼ばれるのを待ちます。

この待合室では色々な物を抱えた人が目の前を行き来します。

「ボストンバックで何か持って来はったなー」「風呂敷に包まれてるのは何かなー」「刀袋に入ったものは、立派な刀剣だろうな」「あ、拵えも一式揃った刀だ!」など、マジマジ見るのは失礼かなと思いながらも「あの人何持ってきてはるんやろー、持ち方的に銃とかかなー」とか、想像するのが楽しかったです。

審査待ち

番号を呼ばれたら待合室からパーティションの向こう側へ槍を預けに行きます。

審査する場所では自分の名前をお伝えして身分証明書を提示、それと警察署で交付された「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」を渡します。

そして、作業用の机に槍を置くまでが私の作業です。

※審査のお知らせを受けていても「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」を所持していないと審査を受けることが出来ません。

審査する刀剣と共に「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」を忘れずに会場に持っていきましょう。

そこから中でどんな審査が行われているのか、どんな風に何を調べているのか、めちゃくちゃに気になりますが見ることは出来ません。

パーティションの奥から鉄で鉄を打ち付けるような“ガッコン!ガッコン!!”という音だけが常に聞こえてきます。

・・・ほんま、めっちゃ気になる。

なお、このガチャガチャ音ですが、刀であれば拵えを外して刀身に銘が入っていないかなど、確認する必要があるので、前提パーツがバラバラにされます。その為の音であると予想。

専門の方が作業されるので、帰る頃には元通りにして渡していただけますが、錆が酷い場合や状態によっては修復出来ない場合もあるそうです。

その辺りも机に置いてあった「登録審査をお待ちの間お読みください」に記載されています。

※例えば、私の持っていった槍は柄に戻すためには強く刀身を打ち付ける必要があり、ホテルの床では無理ということで審査の後は抜いた状態で分けた状態で持って帰ってきました。

審査終了&銃砲刀剣類登録証の取得

再度自分の番号が呼ばれて審査終了です。

会場に入ってから審査終了まで、大体30分~1時間位だったかと思います。

審査が完了し所持を認められれば「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

これにより所持・譲渡・相続を認められるようになりますし、これは必ず「登録対象の物品とセットで保管しておく」必要があります。

槍の場合は、槍の「刃」の部分のみが対象であり、柄部分は対象ではありません。

「こっち(柄の方)とセットに置いておいたら駄目ですよ。こっち(刃)と一緒にね。」と、しっかりと念を押されました。

こんな感じに登録証をいただいたことで、無事槍が私の所有物として認められました。

これにて全ての手続が完了です。

最後に・・・

こんな感じで、我が家にあった刀と槍の手続きがそれぞれ完了しました。

由来は分からずですが、縁あって我が家にある槍。

現時点では、費用的な面で研ぎ直したり、装飾を修復するのは難しいですが、長い人生でもし修復に充てられる蓄えが用意出来た場合には、全体キレイに修復してみたいな・・と夢見ています。

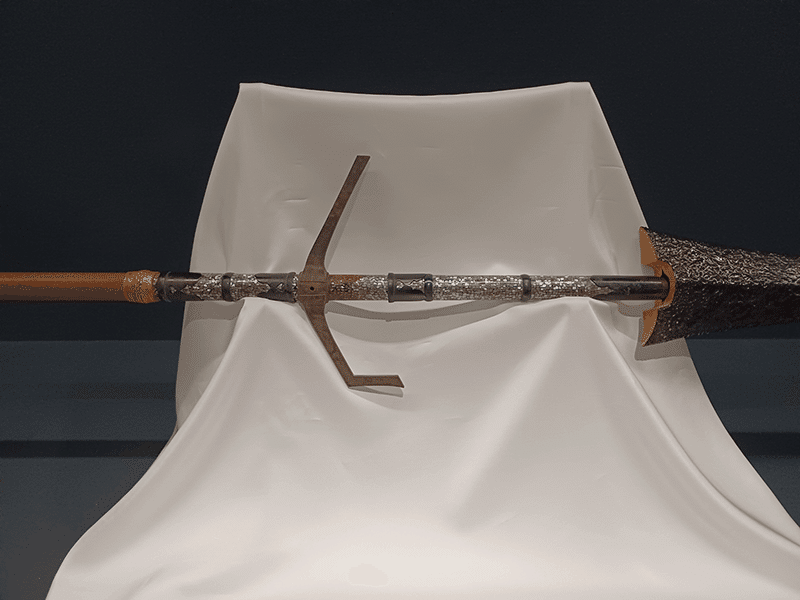

追記:鍵槍に関して

槍の柄の部分に関して。

東京両国の刀剣博物館に足を運んだ際に、同じ装飾の槍が展示されているのを見つけました。

江戸時代初期に佐分利重隆によって創始された槍術・佐部利流の派閥が使用していた柄が、我が家の槍の柄と同じ特徴を持っていました。

検索すると現在広島県に鍵槍の稽古場があるらしい。

京都の我が家にこの槍があるということは、この佐分利派を学んだ人が祖先に居た。もしくは、学んだ人から我が家に譲られたか。

もしかすると、知らないだけで京都市内でも鍵槍の技が学べる所があるのかもしれない。

鍵槍と展示されている兵法槍術伝書では、天狗に対して鍵槍を交える男性が描かれており「鍵槍を習得すれば天狗と戦えるのか!かっけぇ!!」と正直テンションがあがった。