漫画の正義はどこまで正しいのか? 自警や私刑という危険な正義

勧善懲悪ものの虚構作品では、時折、警察以外の者が活躍することがある。ヒーローものはもちろん、ミステリーなんかもそうである。

つまり、私人がヒーローもしくは自警となって活躍する話が多いのだ。

ところが、法治国家は基本的に私人による犯罪者の制裁を認めていない。ヒーローや探偵のやっていることは、ほとんど犯罪なのである。

現実に、ネットで話題になった「私人逮捕系ユーチューバー」も、警察に逮捕されているケースが存在している。

単なる自警活動だけならいざ知らず、勝手に人を犯人扱いしたり、捕らえる資格は私人にはないからだ。

それでも、物語の世界は、私人が活躍する話が数多く存在しているし、多くの人がそれを求めている。

私人がヒーローとなる話に、なぜ人は魅かれるのか?そして、なぜ私人が刑罰を行ってはならないのか?

そこで、漫画の中に描かれている正義を元に、自警や私刑を論じてみようと思う。

『ヴィジランテ―僕のヒーローアカデミアILLEGALS』

『僕のヒーローアカデミア』は、週刊少年ジャンプで連載された漫画作品で、世界人口の8割が特殊能力(個性)を持った人で構成されている世界を舞台とした漫画作品である。

本作の主人公は、個性を持たない普通の少年、緑谷出久で、彼がスーパーヒーローである「オールマイト」から個性を授かり、米国のコミックのようなヒーローになるための養成学校に通うという物語である。

ヒーローの活躍を描くのではなく、ヒーローの卵とも呼ぶべき少年たちが、ヒーローになるために必要なことを学校で学んでいるというのが最大の特徴である。

この『僕のヒーローアカデミア』の世界観を引き継いで語られるスピンオフが、これから解説する『ヴィジランテ―僕のヒーローアカデミアILLEGALS』(以下ヴィジランテ)である。

タイトルの『ヴィジランテ』とは英語で「自警団」を意味しており、主人公である灰廻航一は、趣味で自警をしている若者である。

自警と言っても、彼の「個性」である「滑走」で町の中を徘徊しながら、ゴミ掃除などをしているくらいである。

本作の世界でヒーローになるには、前述した学校に通ってライセンスを手に入れなければならない。航一はヒーローの養成学校に通えなかったので、せめてもの慰みに自警活動をしているのだ。

ある日、航一はチンピラに絡まれていたところを、「ナックルダスター」と名乗る男に助けられる。ナックルダスターは資格を持たずに、ヒーロー活動をおこなっているイーガル(非合法)ヒーローだ。

ナックルダスターに見込まれた航一は、彼の弟子となって「ザ・クロウラー」と言うイーガルヒーローとなることになる。

本編でも言及されていたが、『僕のヒーローアカデミア』のヒーロー達は、元々自警団であったことがわかる。

『僕のヒーローアカデミア』は、アメコミのヒーローに影響された作品であるが、そもそも米国におけるヒーローのルーツは自警団であるのだ。

実際『バットマン』や『スパイダーマン』、『キック・アス』などは、マスクを被って自警活動をしている人そのものであり、彼らは敵(ヴィラン)と戦う以外にも、犯罪者を捕まえたりしているのはそのためである。

米国のヒーローがなぜ自警団なのか、それは米国の歴史の黎明期が、自警によって成り立っていたからである。

開拓時代の米国は、多くの暴力にまみれていた。先住民との戦いは元より、黒人に対するリンチ、無法者に対する犯罪等である。

当時の米国は、まだしっかりとした国家が形成されていない社会でもあったため、民衆は暴力から守るために、自警団を組織せざるを得なかったのだ。

自警団は日本でも存在している。関東大震災が発生した際、警察の手が回らないこともあったため、自警団が組織された。

もともと、村社会をはじめとして、共同体の秩序を守っていたのは自警団であったのだ。

言ってみれば、自警活動をしている航一やナックルダスターは、ヒーローの原型みたいなことをやっているのである。

ただし、本作で、ヒーローは養成学校に通って、資格を入手したものでなければなることができないので、二人のやっていることは法に違反している行為、すなわち非合法のヒーローなのだ。

そもそも犯罪と戦うのは、かなり危険が伴う。相手は法に触れることをしているし、場合によっては死に物狂いで抵抗するので、捕らえるのも命がけだ。

実際、本作の航一も、何度も危険な目にあっている。危険な仕事であるがゆえに、しかるべき技能を身に着け、それを証明するものとして資格が必要となるのだ。

それでも、プロのヒーローが犯罪者を取り締まれるのは、あくまでも悪事を成した後のみであり、それは警察でも同じことである。

つまり、事後処理でしかないことになる。そのために、犯人の悪事を未然に防げず、被害者をだしてしまうという欠点がある。

自由に動ける合法のヒーローの航一やナックルダスターは、その欠点を補うことができるのだとしたら、自警を否定することはできないのである。

『生活』

福満しげゆきは、『僕の小規模な生活』や『うちの妻ってどうでしょう?』のように、自らの生活を描写したエッセイ漫画を描くことで有名だが、実はバトル漫画を好んでおり、アクション性のある漫画を描いていたことがある。それが『生活』である。

福満しげゆきの作品の特徴として、あまり固有名詞が出てこないことが上げられるが、『生活』のキャラクターも固有名詞がなく、「おれ」「ぼく」「きみ」「お前」の話劇だけで、キャラクターを形成している。

物語はフリーターをしている青年が、怪しい行動をしている少年に出会うことからはじまる。

その少年は、電車内で、携帯電話を大声で使っている人から電話をとりあげ、パトカーにタイヤをパンクさせるための罠をしかけたり、下着泥棒をしようとまでしていた。

青年は、大慌てで彼を捕まえて話を聞くと、少年は、ただむしゃくしゃしていたとだけ言った。人生にむかって目標が建てられず、自分でも何がしたいかわからなくなって、こんなことばかりしているようであった。

そこで、フリーターは、どうせなら社会貢献に向かうべきではと考えて、2人で犯罪者を捕まえようと自警団になることを決意した。

二人は、未成年の少女にわいせつ行為をした元教師が、近所にいるということを知ると、その人物らしい男を見つけて制裁を下し、橋の下につるしてしまう。

後日、テレビでつるした男がニュースになっていたのだが、間違えて別人に制裁を加えてしまっていたことがわかった(ただしその男も犯罪者だった)。

なんとも情けない限りだが、それでも、彼らのやっている行為に共鳴し、いつしか多くの人が集まってくるようになっていった。

すると、彼らの前に、元会社の経営者であったというホームレスが現れる。彼は、青年達の活動を見て、ちょっとした警備会社に近い企業を起こすことを提案した。

最初は企業化することに同意していた青年と少年であったが、会社が大きくなっていくにつれ、二人の存在は無視されるようになり、会社は、社長となったホームレスの独裁体制となってしまう。

やがて、青年と少年は会社から足抜けし、ホームレスと戦うことになる。

本作の特徴としては、主人公たちが何の特殊能力も持たない、ただの一般市民であることだ。元警察官でもなければ、格闘の達人でもない。ただし、下着泥棒をしていた少年は、意外にも身体能力が高い。

それでも、彼らがなんの力も持たない市民であることに変わりはない。そのため、青年と少年の戦い方も、罠を仕掛けて不意打ちをするというものが多く、お世辞にもヒーローと言うにはほど遠い存在だ。

興味深いのは、彼らの行動に感化されて、多くのボランティアが集まり、自警団が大きくなっていく過程が丁寧に描かれている点である。

感化された者の中には、主人公たちをヒーローと思って憧れるものもいれば、単純に正義感を奮い立たせた者もいる。

しかし、中には単に暴れたいだけの者もおり、正義の美名の元に集まって来る者の中には、ろくでなしも存在する。

厳密に言えば、主人公たちも彼らのことはあまり言えない。彼らも正義感からやっているわけではなく、悪党退治という一時の快楽とスリルに酔っていただけなのである。そのことは本人達も自覚しており、自分たちを一種の変態と称して自重しているところがある。

一方で、会社の方はどんどん暴走し、最初はボランティアのような存在であったのに、利益を得るために恐喝まで働くようになっていった。

暴走した理由の一つに、前述したろくでなしが集まってきたのと、社長となったホームレスが彼らを利用して、功利主義に走ったことだろう。

そして、最初は主人公たちに感化されて集まってきた人たち中にも、ホームレス達のやり方に同調してしまったのだ。

正義とは自分自身の内在する悪を認識しなければ、どんどん暴走していく怪物のような存在でもあるのだ。

自警団の設立とリンチ

『生活』では、自警団が設立される過程と、彼らの問題点が丁寧に描かれている。自警団は、市民達が自分たちの住む界隈の治安を守ろうとする意思からはじまる。

だが、それはあくまでもボランティアの領域であり、悲しい話だが、只働きというのは基本長くは続かない。

もちろん、『ヴィジランテ』の灰廻のように、ボランティアでも満足するものもいる。実際、現実の世界でもヒーローのコスプレをしながらゴミ拾いをして、町の美化活動をしている者もいる。

自己満足と言えばそれまでだが、別に悪いことでもなんでもない。

それでも働いた分、報酬が欲しいのが人情というものだし、危険な活動になればなるほど、その分の手当も欲しいところでもある。

そのため、『生活』の自警団は、だんだんと商業的になっていくのだが、『僕のヒーローアカデミア』の世界のヒーローも、元々自警団として活動していた存在が、さまざまな企業や団体と結びつき、職業として認識されていった存在であることが、本編や外伝『ヴィジランテ』で示唆されている。

そして、悲しいことに、人間というのは単なる正義感で動くほど純朴ではない。ヒーローになってちやほやされたい。悪党を叩きのめしたいという歪な欲求が存在しているのだ。

そして、営利がらみより、この「悪党を叩きのめしたい」欲求のほうが、はるかに恐ろしいのだ。それは、現実の自警団が証明している。米国でも日本でも、自警団はリンチをすることで有名であった。

特に、差別主義的な思想を持つ集団はリンチを積極的にしていた。米国では白人たちが黒人を、日本では関東大震災の際、朝鮮人をリンチして虐殺していたという痛ましい事件が発生していた。

彼らにとって、有色人種や朝鮮人は、自分たちに危害を加える存在という認識があり、そうした者達に制裁を加えるのは正しい行為であると思っている。

そして、その思い込みは、集団の中で共有されていく内に、どんどん肥大化していくようになる。

彼らの持つ正義は集団となることで暴走し、恐ろしい凶行を行うようになってしまったのである。

現代では、ネットというツールがあり、不特定多数の賛同をたやすく得られるような世の中となっている。そして、賛同を得た正義はどんどん暴走し、自分に賛同しないものを懲らしめていくようになる。

やがてはネットリンチという忌まわしい惨劇をはじめるようになる。リンチは形を変えて、至る所に存在していくようになるのだ。

そうしたことを行うのは、ヒーローでも悪人でもなく、我々一人々の一般市民なのである。

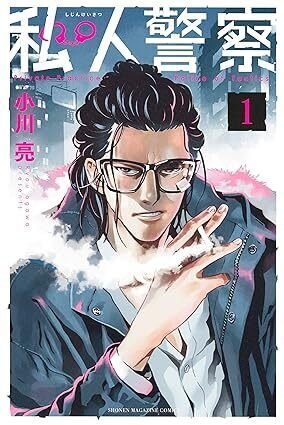

『私人警察』

私人逮捕という言葉をご存じであろうか?私人逮捕とは、刑法213条「現行犯人は何人でも逮捕状がなくてもこれを逮捕することができる」に基づき、現行犯であれば、私人でも逮捕できるというものである。

特に、痴漢やスリなどは、現行犯でないと立件が難しいため、被害を受けている人が逮捕できるような措置しなければならない。

ネットで話題になった「私人逮捕系ユーチューバー」は、この刑法を利用して、自警活動をして、犯罪者を逮捕するまでの過程を動画にしている。

これから紹介するのは、私人逮捕を扱った漫画作品『私人警察』である。

主人公の麻木は元警察官。彼はある理由から、警察をやめて「私人警察」と名乗り、犯罪者と戦っていた。

彼は、かつてストーカーに妻子を殺された過去があるのだ。それゆえ、前述した刑法213条を利用して、ストーカーを狩とっているのだ。

本作は、2017年に発表された漫画作品で、映画のような、スピード感のあるアクションが見所となっているが、3巻で終了してしまった。

ストーカーとは、対象者につきまとって嫌がらせをするというものである。80年代から問題視され、対象者に対する執着心(おもに恋愛がらみ)から相手を付けまわすパターンが多く、中には加害者意識の無い犯行もある。

発覚した当時は、基本付きまとわれるだけであるが、それだけでも被害者にとっては心理的追い詰められることとなる。

しかも、これだけでは犯罪と立証しにくく、仮に警察につかまってもすぐに釈放されてしまうので、再犯率が高いのが悩みどころであった。

ところが、時代が経つにつれてストーカーは、どんどん過激な行動に出てくるようになり、嫌がらせどころか、傷害事件や殺人まで犯すようになってくる。

本作の主人公である麻木も、ストーカーとの戦いで、何度も大けがを負っている。そのため、警察から何度も注意を受けており、場合によっては麻木自身も警察の厄介になっているが、麻木はストーカーへの強い憎悪から、私人警察をやめようとはしない。

それだけではなく、この手の犯罪に対して、後手後手にまわってしまう警察に対して信用していないのも、彼が私人警察を続けている理由であった。

現行犯逮捕は、こうした警察の欠点を埋めるための措置とも言え、『ヴィジランテ』の項でも語ったが、自警が警察の欠点を埋める例である。

ただし、言うは易く行うは難し。麻木が毎回大けがを負っていることを見れば、私人が本来犯罪に関わることがどれだけ危険なのかがよくわかる。

「私人逮捕系ユーチューバー」は、動画の再生率を稼ぐために、自警を行っているような側面があるが、犯罪者は戯れに関わっていい存在ではないのである。

『私刑執行人』

『私刑執行人』の主人公である霧島司は、優秀な弁護士で、場合によっては世間から糾弾されている犯罪者さえ弁護することもある。

だが、それは表向きの顔で、彼の正体はテミスと呼ばれる私刑執行人であった。

彼が私刑を行う犯罪者は、法で裁けない、もしくは裁かれなかった者ばかりだ。証拠不十分、アルコールを強要して死なせた者、少年法で守られた加害者、自殺教唆等。

霧島は、自ら法に関わる人物ゆえに、法の限界、司法の不完全さを理解している。何より、過去に妹を犯罪者に殺されたことで、彼らに対する憎悪を募らせている。

フリージャーナリストである日垣隆が執筆した『そして殺人者は野に放たれる』を読んでみると、日本の法律がいかに不完全なのかがよくわかる。

本書では、刑法三九条である「心身の喪失により責任能力の無いものは、不起訴または無罪となる」と定められている。

つまり、精神鑑定で、精神状態に異常があり、自己を抑制できないものは、殺人を犯しても罰せられることがないというものである。

この法により、責任能力のない者は、法の裁きから逃れられることができてしまう。そのため、犯罪者の中には酩酊状態となったり、覚せい剤を打ってごまかす者も現れる。

刑法三九条によって犯罪者の無罪または不起訴が確定された際の、被害者やその家族の怒りは計り知れない。

犯罪者もさることながら、彼らを許した法や国家も恨んでやまない存在となる。

『私刑執行人』でテミスに依頼する者もまた、法で裁かれなかった犯罪者に対して、言い知れない怒りを増幅させている。

場合によっては、彼らを弁護したり庇ったりする者にも、怒りを露にする。彼らがテミスに依頼するのは、法に対する不信があるからだ。

『そして殺人者は野に放たれる』によると、刑法三九は、人権派と呼ばれる人たちによって擁護されている。彼らは、自分自身の理想のために、殺人者を野に放ち、被害者や被害者遺族の感情を踏みにじっているのだ。

しかし、彼らがそうした思想に走るのも、法に対する不信から生まれているのではないかと思う。なぜなら、昔は犯罪者に人権などはなく、警察は横暴なくらい、犯罪者の人権を踏みにじっていたからだ。

そうしたことで、冤罪が生まれてしまうケースもあったのだ。あの有名な袴田事件では、警察は、わずかな証拠とも言えない証拠を突き付けて、容疑者を何時間も拘束し、罵倒して自白を強要するという取り調べが平然と行われた。

それは、この事件だけが例外ではなく、多くの事件で同様の取り調べが行われていたという事例があるのだ。

言ってみれば、人権思想も私刑を行うものも、法に対する不信という点は同じであり、双方は、コインの裏表のような存在ではないのか。

承認された正義

『僕のヒーローアカデミア』や『生活』では、個人で行っていた正義が社会に認知され、ヒーローが職業として認識されるようになっている。

つまり、正義とは大衆に支持されることにより、公に承認されて、ヒーローとなるということになる。

現実にいる「私人逮捕系ユーチューバー」も、多くの人から賛同を得ているがゆえに、成り立っているわけである。

元々、村社会や小さな集落でも、寄合のように合議制で物事を決めていた。集団での認知によって決めるというのは、同調圧力だと言ってしまえばそれまでだが、正義とは周囲の合意によって決定されているというのは、歴史的な事実である。

あるいは、人類が社会性動物である以上、自分たちの「正しさ」を承認させたいというのは、本能なのかもしれない。

つまり、極めて民主的な正義があってこそ、ヒーローはヒーロー足りえると言えなくもない。そして、法と言う厳然とした権力が認知されてこそ、司法は成り立っているのだ。

その一方、民主的な正義や司法は、少数派や弱者の意見をつぶし、リンチの温床になってしまう。ネットリンチなどもその内の一つである。誰かが批判をして、ある一定の賛同者を得られれば、それは言葉をつかったリンチへと発展する。

民主主義とリンチは表裏一体的な一面を持っていたのだ。

この記事で紹介した漫画作品の主人公たちは、個人の判断で動いている。

法治国家の原則としては許されない行為なのであるが、彼らは、民主的な正義や司法が取りこぼした「悪」を退治するという役目を担っている一面がある。

ただし、『生活』で言及しているように、個人で動く正義は、悪を懲らしめる「快楽」で動く危険性があり、おかしな形で暴走する危険性を持っている。

『私人警察』でも、主人公に触発され、作品内で「処刑人」という「正義」が生み出されてしまった。主人公が私人逮捕を徹底しているのに対し、彼は処刑を厭わぬ姿勢で動く。

私人の正義に触発されて、恐ろしい「狂気」が生み出されてしまったのだ。

人は神にはなれないが、正義は遂行したものを神になれると錯覚させる。だから、物語は人間の愚かさやエゴを語ることに意味があるのだ。

ヒーローもまた人間である。これから勧善懲悪ものの作品を描く上で必要なことなのではないのか。