電気ヒータを利用する3

ヒータユニットの設計

保温ボックスに電気ヒータを入れる場合、

低電力の放熱ヒータで、じわじわと、内部温度を上げていく方法。

空気浴式ヒータでドライヤのように熱風を送って温める方法。

この二つの方法をよく使いました。

放熱ヒータとしては、防爆仕様として海外向けではO’brien のヒータをよく使いました。

防爆以外では、シリコンラバーヒータを利用して製作しました。ヒータの構造が複雑な加工を必要としない為、割と簡単に製作できるので、お手軽な感じです。

パワートランジスタを扱った経験からシリコンラバーヒータに、大型のヒートシンクを利用してみては、という考えで応用してみました。

シリコンラバーヒータは、厚さは1mm 程度で230℃と使用温度が高いという特徴があります。

ヒータユニットの構造としては2〜3mmのアルミ板に挟んで、上部に放熱器(ヒートシンク)を設けました。

シリコンラバーヒータは、200W 位の物を良く使ったと記憶しています。

挟み込んで固定の場合、ネジの締め付け部にカラーを挟んでシリコンラバーヒータを潰さないように固定、電線の取り出し口部分の板を切り欠く、というような工夫をします。(図A)

ヒートシンクのカタログには温度と電力のグラフが有るので、放熱器自体が極端に温度が上がり過ぎないように、選定しました。

空気浴式ヒータは、コイルフィンヒータを管に入れて、片側から圧縮空気を送り、ここで生成された熱風によって、保温ボックス内を温める方式です。方式としては、ドライヤーという感じです。(図B)

この方式は、なんと言ってもヒータを保温ボックスの外に置く事が出来る点が良いと思います。保温ボックス内に試料が漏れた場合でも、ヒータには影響は出ない訳です。

但し、放熱ヒータに比べて、電力の大きなヒータを選ぶようだと思います。

良く分かる例として、ヘアードライヤーを思い浮かべてください。

1000W の時は熱風を感じるのですが、500W に落とすと生ぬるい風になってしまう事を経験していると思います。

この時は750W 位を選定していたと記憶しているのですが、放熱ヒータでしたら、200W でもボックスの大きさにもよりますが、ボックス内を80℃ 位にする事も出来る訳です。

また、ボックス内に熱風を送り込んでいるため、ボックスから出て行く熱風の分も有る訳だから、放熱ヒータに比べて熱効率もあまり良いとは言えないと思います。

空気浴式については、元は私が最初に設計した物ではなく、前任者から引き継いだヒータユニットでした。

ヒータユニットを固定する蓋部分が、密閉される構造になっていなかったため、蓋部分から熱風がザザ漏れという事が分かり、出荷までの短期間で設計のやり直しと、製作をするという事がありました。

この時は、本当に慌ててしまい、このユニットが完成された物とは思わずに、部品図から見直せば良かったと反省しています。

このユニットを選んだエンジニアリング担当者は、完成品として指定してきた訳で、このヒータユニットの完成度と、エンジニアリング担当者の考えとの乖離があったわけです。

納期が短かかったから、見直している余裕など無いなどと言うと、直ぐに、そんなのいい訳だと言われてしまいそうですが。

シリコンラバーヒータも空気浴式で使用したコイルフィンヒータも坂口電熱の製品を利用しました。

空気浴式のヒータは以前は坂口電熱さんのカタログには無かったと思うのですが、今のネットのカタログには有りました。

これを使えば、もっと簡単に利用できて良かったかもしれませんね。

空気浴式は、熱風でボックス内を掻き回しているため、ボックス内で温度ムラが生じにくいですが、放熱ヒータの場合は温度ムラが生じやすくなります。

保温ボックスの場合、ボックス内の場所ごとの温度ムラを無くしたいものです。

その場合、ユーティリティとして計装空気等が用意されていれば、流量制限チューブ(キャピラリ)等で空気を流して、ボックス内部を撹拌するようにして対処しました。「流量制限チューブの設計」

(流量は、100〜200mL/min 位だったと思います。流量が少なくても、細いチューブからかなりの勢いで噴出しますから、撹拌には使えます。)

計装空気等が無い場合、高温度仕様の軸流ファンを用意した事があります。

システムの構成としては、オムロンの温調器と熱電対やサーミスタなどのセンサ、それと万が一の熱暴走を防ぐためのサーモスタットスイッチを用意しました。

このサーモスタットスイッチは押しボタン付きで、温度が上がり過ぎた時、サーモスタットが切れるのですが、この押しボタンを押さないと復帰しない構造になっています。

保温ボックスは、60℃ 設定が多かったので、その場合 90℃ を選定していると思います。

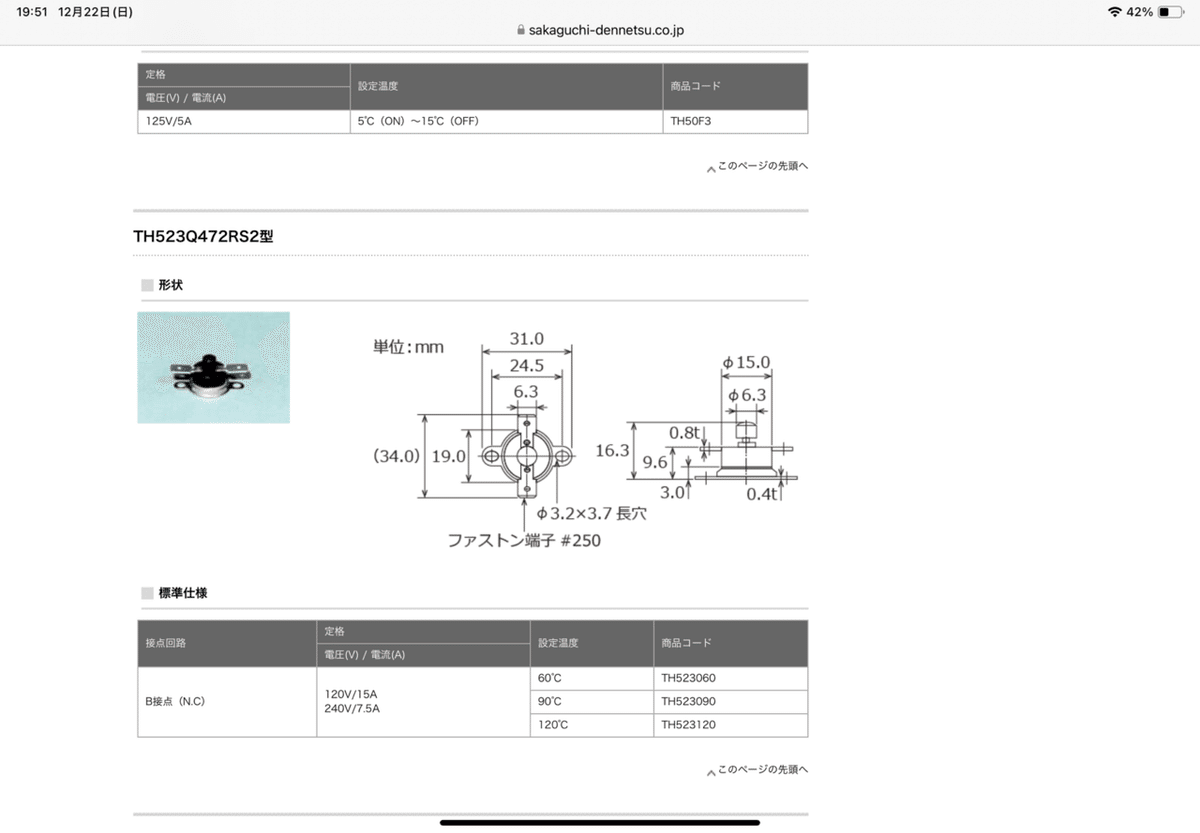

坂口電熱のTH523Q472RS2型だったと思うのですが、もし検討されるようでしたら、メーカに確認してください。