#100 めざせ!えほんセラピー犬。~子どものための絵本~

~ルナちゃん、車内~

13:00

抱っこ係さんを迎えに行きます。

さあ、ルナちゃんも一緒にいこうね。

出発。

車に揺られると、だんだん眠くなるようです。(笑)

15分後、駅に到着。

抱っこ係さん「おー!ルナちゃんも乗ってる!」(大喜)

抱っこ係さん、ルナちゃん撮影。

この写真を見ると…。

『のだめ 悲愴 第2楽章 ベートーベン』

お世話係さんの中で、BGMとして流れました。

いい曲です。

今日の生涯学習

絵本・児童文学センター

基礎講座 ヨーロッパ近代史➀~③

ー欧州絵本史のまとめー

欧州絵本史を学んだことは、絵本の根底を知る意味、重要性に気付くことができた。

イギリス絵本の歴史では、ランドルフ・コルデコットの作品の素晴らしさに感動した。人物表現に最も卓越した作家であれば、コルデコット賞が生まれることは当然だと納得した。

昨年、私は2023年9月に『その絵ときたら!』コルデコットの伝記絵本がほるぷ出版から刊行され絵本を読んだ。そこには、コルデコットが苦労し、時には落胆もあり、それでも努力し続ける彼の姿が明るく楽しい絵で描かれていた。作家を知ることで、一流の作品の陰には、並々ならぬ努力があることをこの絵本が語っていた。

ドイツ・大陸の絵本史(前期)では、ベルトゥフの絵本論の始まりを学んだ。

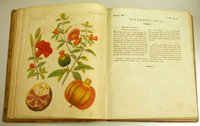

『子どものための絵本』(1790)フリードリッヒ・J・ベルトゥフの事業

【序文】絵本は子ども部屋にとって、ゆりかごや人形や木馬と同じくらい重要でなくてはならない。

私は、この序文に出合えたことに感謝する。そして、工藤先生へ感謝の意を表したい。絵本の原則、絵本の条件は、私の司書としての教養として身につけるものだと感じた。

ドイツ・大陸の絵本史(中期)では、中期の最高傑作、質の高い本が取り上げられていた。

『幼児と少年のためのABC絵本』(1845)R.ライニック文 F.ヒラー曲

【序文】児童文学の根底を探っていくと、あらゆる文学活動の根源に行き当たった。それがABCである。

ドイツ的童心主義の完成である。童心主義とは、ルソーの「子どもの発見」であり、例えば「1歳には1歳の、2歳には2歳のそれぞれの人格があるため、年齢と発達の特徴をつかむこと」というものである。

ドイツ・大陸(後期)では、絵本の絶頂期の作品を学んだ。

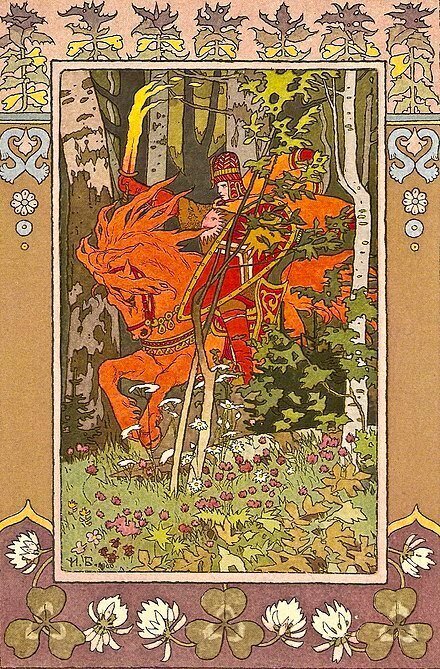

『うるわしのワシリーサ』(1902)ロシア民話(再話)イワン・ビリービン 絵

赤い騎士(イヴァン・ビリビン画)

これは、昔話の採録である。再話形式における観点として、「子ども時代は本当に幸せな時代である。その回帰が、子どもと大人をつなぐ、それと同じである。」そう述べている。

最後に、欧州絵本史➀~③をとおして「絵本は、優れたもの、子どもの観察力を高めるもの、くりかえしのあるもの」このことについて、私は再認識することができた。そういった絵本を子どもたちに手渡す、残すことの大切さを心にとめて、これからも司書の立場からまじめに真摯にとりくんでいきたい、自分自身を見つめなおす意味でも貴重な講座だった。

本日も記事を読んで頂き感謝の気持ちで一杯です。

お時間となりました。

またのご利用を心よりお待ちしております。(合掌)