noteの街のセラピー犬。#317【司書編】はにわは、見る人を楽しい気持ちにさせます。

河野正訓 監修『古墳のなぞがわかる本』岩崎書店

「古墳ってなんだ?」

「古墳の中はどうなっている?」

「埴輪は何のためのもの?」

みなさんが、ふしぎに思うことを次々と解決してくれます。

図書室の「あたらしくはいった本」の一冊です。

この本を読んだ高学年のお兄さんからは「おもしろい!」という感想をもらいました。

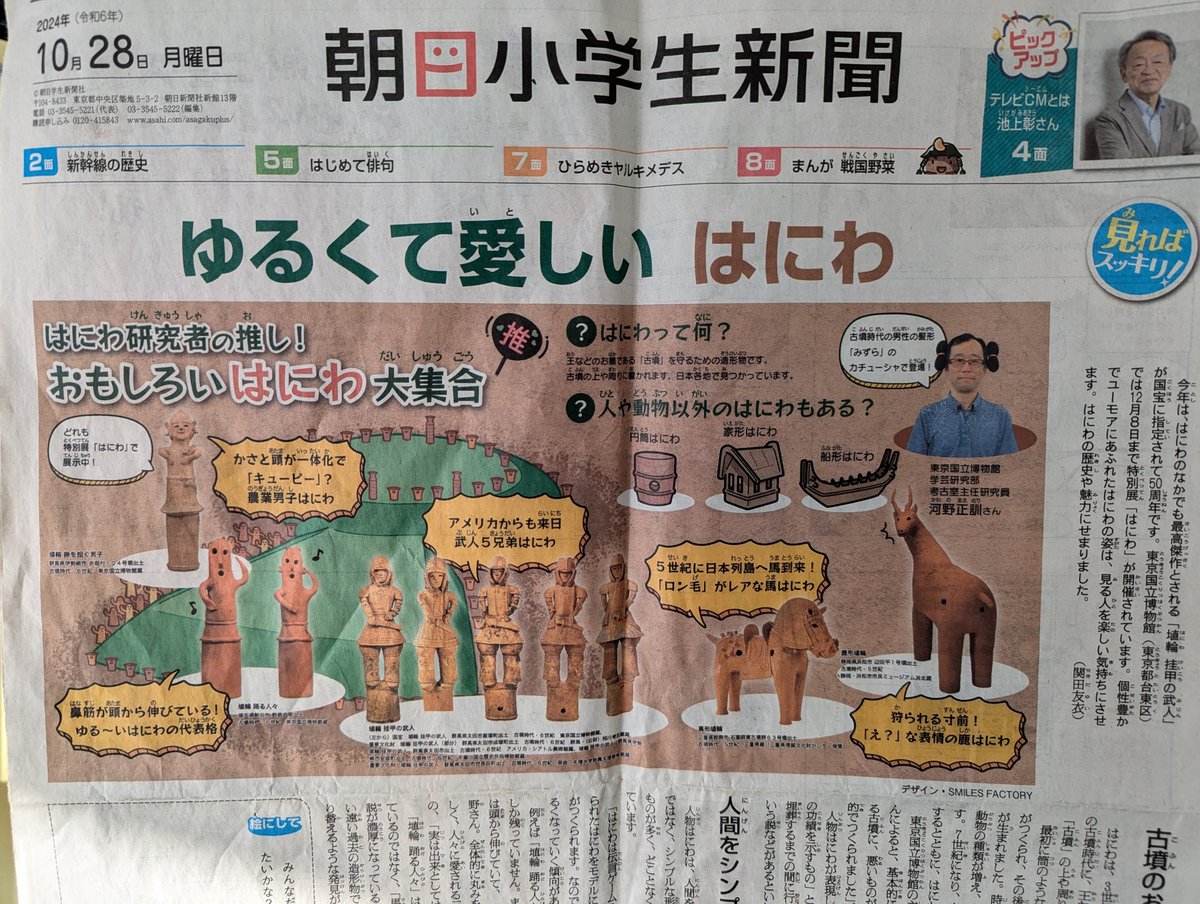

朝日小学生新聞

ただ、「ほんとうにきょうみないんだよね」というお友だちのために…。

朝日小学生新聞の一面で「はにわ」の記事がありましたよ。

古墳の上やまわりに置かれた土の焼きものを「はにわ」といいます。

はにわ研究者の河野正訓先生が「はにわは、ゆるくて愛しい、おもしろすぎる!」といくつかの「はにわ」を解説しています。

まだ、読んでいないお友だちは、図書室の掲示版をみてね。

挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展 はにわ

本も出版され、新聞の一面でも紹介された河野正訓先生。

先生が、東京国立博物館で開催されている『特別展 はにわ』について

NHKニュースの中で紹介していました。

早速、「本物を体験する」機会ですので、学校司書も行ってきましたよ。

私のお気に入り「はにわ」ベスト4

『踊る人々』

あまりにも有名です。

大きなおめめとまるいお口が、なんともゆるすぎて「君はきみのままでいいんだよ」と寄り添ってくれているような…。

さらに、クスっと笑えるポーズから元気をもらえます。

『踊る人』

「おそらみあげて、ヨーイヨイ。

ありゃりゃ、とおくに とんでったー!」

私の感想です、笑。

一人ひとりが、それぞれの「はにわ」を見た時に感じたこと。

そこから、「きっとこんな生活をしていたのかな?」など

ストーリーを考えてみるのも、鑑賞の楽しみかただと、

河野先生が解説していました。

みなさんは、どんなふうに感じたかな?

犬形埴輪

首輪をしています。

ペットですね。

番犬でしょうか?

耳をピンとして、緊張しています。

オオカミがきた。

クマが出た。

はたらく犬として、人々と暮らしていたのでしょう。

『犬猿の円筒埴輪』

子どものサルをおんぶしています。

犬に追われ、木の上に逃げた親子のサルです。

犬猿。

互いの仲が非常にわるいこと。

こんな昔から、仲が悪いって…。

よっぽどのことがあったんでしょうね。

ミュージアムショップ

展示館を出たあとは、お約束のお買い物です。

学校司書は、ミュージアムショップが大好きです。

今回は、すみっコぐらしとコラボしたマスコットを購入しました。

えびふらいのしっぽ、とんかつ推しなので、

これに決まりです。

机上に置いて、ニヤニヤしていますよ。

こちらは、お土産です。

クリアファイルと、しおりです。

ちょっとした時に、クリアファイルが大活躍。

本好きには、いくつあっても嬉しいしおり。

まとめ

基本的に「はにわ」は、権力者が眠る古墳に、悪いものが入ってくるのを防ぐ目的でつくられました。

『埴輪 踊る人々』は、近年の研究で、踊っているのではなく、「馬の手綱をひいている」説が濃厚になっているそうです。「はにわ」は遠い過去の造形物ですが、日々、歴史を塗り替えるような発見がされています。

図書室にある『古墳のなぞがわかる本』。

ちょっと覗いてみてください。

あなたが「はにわ」を見た時のイマジネーションが、

歴史の真実になるかも⁉

想像するって、楽しいね。

本日も記事を読んで頂き誠にありがとうございました。