こちら、光学設計部_第六回【LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO】

皆さん、こんにちは。

LUMIXのレンズについて深掘りしていく連載、「こちら、光学設計部」です。

「こちら、光学設計部」では、私たち光学設計部がレンズ設計の解説や特徴について、カタログやwebサイトでは読めないこだわりや想いについて紹介していきます。

これからレンズを検討される方には、ぜひLUMIXのレンズの設計思想を知って頂き、既にお持ちの方は、撮影で楽しんで頂いている優れた描写の裏側にある、知られざるこだわりや思いをお楽しみください。

開発者による専門用語が飛び交うレンズ解説記事です。読めばあなたもレンズ沼の深淵を覗くことに。

第六回目は「LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO」、担当は北田です。

Sレンズが目指す超広角ズームレンズとは

本レンズは、お求めやすい価格帯のズームレンズシリーズのLUMIX S 20-60mm F3.5-5.6、LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.に次ぐ第三弾として検討がスタートしました。

LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.については「こちら、光学設計部_第四回」で取り上げましたので説明は割愛し、LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6について簡単に特長をご紹介します。

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6は当時、非常に珍しかった超広角20mmスタートの標準ズームレンズで、超広角20mmスタートでありながらズーム全域で優れた描写性能、小型・軽量で、かつ最短撮影距離が短いという特長を有しています。

大変ご好評をいただき、LUMIX交換レンズとしては初めて「カメラグランプリ レンズ賞」を受賞しました。

このシリーズの超広角側をカバーする、Sレンズの超広角ズームレンズとして求められるものを商品企画部門と議論を重ね、次の3点をLUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACROの開発コンセプトとしました。

①超広角14mmから広角28mmまでズーム全域で優れた描写性能

②ズーム全域で寄れる、広角マクロ機能

③撮影環境を選ばない機動力と優れた操作性

これらを実現することにより、風景やスナップ撮影、ズーム全域で寄れることを活かし、背景を写し込んだ超広角マクロ、望遠端では被写体を際立たせるハーフマクロ撮影など、多様な撮影シーンに対応するレンズを目指しました。

ここでは、光学設計が大きく影響する①、②について解説します。

超広角から広角までズーム全域で優れた解像性能

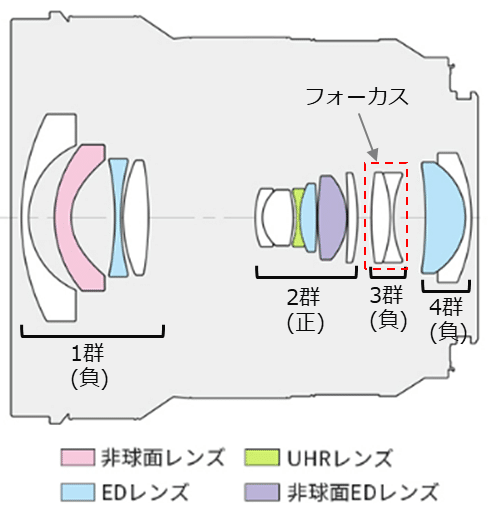

下図は、LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACROのレンズ構成図です。

レンズ構成は10群14枚で非球面EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚、UHRレンズ1枚を適切に配置し、球面収差、色収差を始めとした諸収差を補正し、優れた描写性能を実現しています。

特に、前から2枚目に径が大きな非球面レンズを使用することで、超広角で発生しやすい歪曲収差を抑制しました。ズーム時に移動する各レンズ群の屈折力は、前側から順番に、「負正負負」の4群ズーム構成を採用し、ズーミング時の収差変動を高度に補正しています。

これらの工夫により、超広角14mmスタート、小型・軽量でフィルタ装着可能でありながら、ズーム全域において、高い描写性能を有する超広角ズームレンズを実現しました。

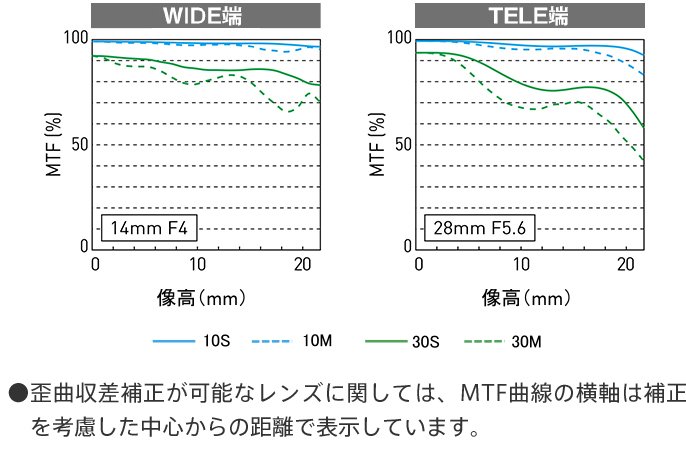

MTFチャートも載せていますが、WIDE端、TELE端ともに高い値となっています。

MTFチャートを見ていただくと、30S,30MのMTF値はWIDE端のほうがTELE端より数値が高く、画面中心から周辺まで変化が小さい(像面の平坦性が高い)ことがおわかりいただけると思います。

ズーム全域でWIDE端並の高いMTF値を実現するためには、レンズ枚数を増やす、非球面レンズ枚数を増やす、ズームで移動する群を増やすといったことが必要ですが、本レンズのコンセプトである、お求めやすい価格、小型・軽量を実現することが困難となります。

超広角レンズは一般的に広角端で風景等を撮影されることが多いことを踏まえ、WIDE端の像面の平坦性の高さを優先した光学設計としました。

ズーム全域で寄れる、広角マクロ機能

一般的に、超広角ズームレンズにおいては、無限遠から最短撮影距離で移動するフォーカスの移動量(以降、フォーカスストローク)は短くなりやすいのですが、ズーム全域で最短撮影距離0.15mかつ焦点距離28mmで撮影倍率0.5倍(以降、ハーフマクロ)にすると、どうしてもフォーカスストロークは長くなり、フォーカシング時の収差変動が大きくなります。

フォーカシング時の収差変動抑制にはS PROシリーズで採用したダブルフォーカス構成が効果的ですが、お求めやすい価格の実現が困難となります。

そこで本レンズは、1つのレンズ群でフォーカシングを行うシングルフォーカス構成としコストを抑えつつ、フォーカス群を接合レンズ、フォーカス群の直前にED非球面レンズを配置することで、フォーカシング時の収差変動を極力抑制しています。

下図は14mmと28mmの最短撮影距離0.15mで撮影したどんぐりの作例です。14mmでは、主要被写体を際立たせつつも背景の情報も残した表現ができ、28mmでは、背景を大きくぼかし主要被写体を浮き上がらせるような表現ができ、1本で多様なマクロ表現を楽しんでいただけると思います。

最後に

LUMIX Sシリーズの超広角ズームレンズ LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACROの光学設計についての解説でした。

本レンズは、超広角ズームレンズでありながら、345gと非常に軽量です。気軽に持ち出していただき、超広角ならではのダイナミックな表現から、ハーフマクロ撮影まで幅広いシチュエーションで撮影を楽しんでいただければ幸いです。

同じシリーズのLUMIX S 20-60mm F3.5-5.6、LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.との3本セットや、LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.と組み合わせて使っていただくことで、さらに多くのシチュエーションでの撮影をお楽しみいただけます。

「レンズ沼」、を満喫していただけると嬉しい限りです。