あかりブロウラー for note『レビュー:ブルームバロウ』【ブロール】

皆さんこんにちは。

この記事シリーズではMTGアリーナの動画『あかりブロウラー』シリーズのnote版として、新セット『ブルームバロウ』に収録されるカードから一部を紹介していきます。

(2024/07/23追記)『イマジン:勇敢なる生き物たち』のカードの実装が判明したため、関連情報を追記しました

(2024/07/31追記)《愚者、フラプス》の実装が確認できたため追記しました

セットの基本情報

『ブルームバロウ』(略号:BLB)はスタンダードのセットで、スタンダード・ブロールとブロール双方で使用できます。

統率者に指定できるカードは26種(うちPW1種)で、固有色は1色が6種、2色が16種、3色が4種です。総数で言うと標準的な範囲ですね。

『スターターキット2024』で収録または再録されたカードもスタンダード範囲で使用可能になります(略号は同じくBLB)。

また、スタンダード・ブロールではローテーションによって「イニストラード:真夜中の狩り」から「ニューカペナの街角」までが使えなくなります。3色土地とスローランドが使えなくなるため、3色以上の統率者は土地の配分が特に難しくなります。

『ブルームバロウ統率者デッキ』(略号:BLC)

『イマジン:勇敢なる生き物たち』は統率者デッキのカードの一部がブルームバロウ版のイラストとして収録される、というカード群なのですが、MTGAにも実装されます。こちらはブロール、ヒストリック、タイムレスでのみ使用可能です。

またこれとはさらに別枠ですが、《愚者、フラプス》と《ソリン・マルコフ》がそれぞれパックの45パック購入特典と、マスタリーの交換報酬として実装されます。

合計26種のカードがこれによって実装され、うちMTGAにおける新規カードは12種ですね。

『スペシャルゲスト』(略号:SPG)

特別な再録枠として神話レア扱いで収録されるカードで、MTGAではリミテッド用のパックから一定確率で出現します。

MTGAにおける新規のカードは《執拗なネズミ》、《同族の突撃》、《森の教示者》、《金属ガエル》の4種で、他のカードはボーダーレスにこだわらなければ低いレアリティで作成可能です。4枚作れば枚数制限は無くなるので札束風《ネズミの群棲》デッキにすることもできます。

一方で通常の(PWマーク付きの)再録枠としての「ザ・リスト」は廃止されています。

メカニズム

機能や挙動の解説は公式記事に任せますが、新規メカニズムとして新生(Offspring)、贈呈(Gift)、給餌(Forage)、雄姿(Valiant)、積算(Expend)が、再録メカニズムとして食物(Food)とクラス(Class)が登場します。

新生は追加コストを支払うことで、出た時にそのクリーチャーの1/1版のコピーを生成する能力です。

軽いカードに付いている場合は2つのマナ域の動きを補完でき、単体除去に事実上の耐性を持たせることができる便利な能力です。

贈呈は呪文を唱える際に相手に何かを渡すことを選ぶメカニズムで、扱いとしては追加コストの1種です。

唱える手順を介さない踏み倒しではそもそも贈呈するかを選べないこと、贈呈することを選んだ呪文のコピーも同様に贈呈する点に注意が必要ですね。

給餌は基本的に何らかの行動のコストとして要求されることが多いですね。また、給餌したことを参照する場合もあります。

雄姿はターンに1度、自分の呪文か能力で対象に取った時に誘発する能力で、「英雄的」の亜種といった感じですね。能力で誘発できるため、《離反ダニ、スクレルヴ》や《ルーンの与え手》と並んでいる場合は忘れずに対象に取っておきましょう。

積算は支払った通算の点数を参照するため、必然的にターンに1回しか誘発しません。恩恵もカードによって異なるため、リターンが見合っているかの検討が必要です。

また、伝説のアニマルフォークは基本的に自身と同じクリーチャー・タイプを参照する能力を持っていますが、自身またはクリーチャー・タイプ以外の要素を参照できるため、同じタイプに拘り過ぎずとも運用できます。異なる次元で登場する可能性が高くない分、汎用性を持っているのは嬉しい点ですね。

ピックアップカード

個人的に注目しているカードを紹介していく欄です。

※緑白の統率者やその周辺のカードをやや贔屓する傾向があります。

統率者編

《腕利きの射手、フィニアス》

自身が攻撃するたびに他の兎とトークンに全体強化を行う統率者で、その後自生物のパワーの合計が10以上だとドローが可能です。

既存のカードだと《花粉盾の兎》や《威厳あるバニコーン》が相性の良い兎ですが、兎自体は多くないため基本的にはトークンを並べるデッキになり、各種トークン系カードの流用も効きやすいです。

当然これ自身を狙われるリスクは高いですが、トークンへのサポートを駆使して対処しきれないようにしたいですね。

《刈り手、ベイレン》

トークンをタップすることでマナの追加、ドローと自身の強化を選べるクリーチャーで、フィニアスと比べ、兎を参照しない代わりに生物以外のトークンも扱えるのが特徴です。単純に横に並べると《宴の結節点、ジェトミア》と競合するため、全体除去へのバックアップという運用も考慮したいですね。

《神経質な予見者、ヘルガ》

マナ総量4以上のクリーチャー呪文を唱えるとボーナスを得られる統率者で、《皇帝アパゼク・イントリ四世》の色違い版のようなカードですね。

あちらよりサイズが劣り赤の速攻持ちを使えないですが、こちらはマナを出せるため大型に繋ぎやすいのが特徴です。瞬速持ちを絡めて、打ち消しと瞬速持ち大型生物の2択を迫る運用も面白そうです。

《岩山炎の後継者、メイブル》

他のハツカネズミへ+1/+1の修整を与え、出た時に「岩山炎」という装備品を生成する統率者です。

とはいえハツカネズミの総数は多相を含めても少ないため、速攻とトランプルを付与できる岩山炎側をメインにする運用のほうが扱いやすそうです。

《全てを喰らうもの、イグラ》

他のクリーチャーを食物として扱い、食物が墓地に置かれると強化される統率者で、護法は実質クリーチャー1体の生け贄になりますね。

純粋なアタッカーとして見る場合、トランプルを持たないため他のカードで付与して運用したいところです。

一方で食物化に目を付けると、《活性の力》を2体除去として扱える、《実験的な菓子職人》や《種選奴、カメリア》などのアーティファクトの生け贄を条件に生物トークンを生成する能力と、《意地悪な狼》などの他のコスト無しで食物を生け贄にできるカードとの組み合わせでイグラを無限パワーにする、といったコンボ的な運用が可能です。

《悪名高い残虐爪》

戦闘ダメージを与えた時に、ライブラリーから最初に出た土地でないカードを手札1枚をコストに踏み倒せる統率者です。攻撃自体は威迫によって通しやすく、《対称な対応》や《限りない強欲》の+(2)などでライブラリーの一番上を仕込めば狙ったカードを踏み倒せますが、手札コストは黒のドローでうまく補いたいですね。

《激浪のならず者、ブリア》

他の自生物に果敢を付与し、果敢条件で自分のクリーチャー1体をブロックされなくする統率者です。

スターター収録ではありますが、果敢による実質的な全体強化とブロック不可による決定力の高さが魅力です。《戦闘魔道士の隊長、バルモア》が強力なライバルとなりますが、バルモア側はマッチングする相手も強力になるので現状は競合しにくいです。

非統率者編

《本質の媒介者》

《アジャニの群れ仲間》系列のカードで、このカードはライフを失ったターンに飛行と警戒を得ることと、死亡してもカウンターを分け与えられるのが特徴です。

素のタフネスの低さは気になる点ですが、ライフゲイン主体の統率者にとっては種類が増えることが大きく、他に並べた絆魂持ちを強化することで延命に一役買うこともできます。

《仔狸寝入り》

《支配魔法》の調整版の1つで、カード1枚を贈呈しなかった場合はしばらくの間タップ状態になります。ブロッカーとしての1:多交換には使いにくいデザインですね。

ただし無条件でコントロールを奪えるカードは貴重なので、常在型能力が強いカードを狙いたいですね。

《暗黒星の占い師》

アップキープにマナ総量に等しいライフを行う形での手札補充を行う生物です。新生は2体分にできますが、ライフロスが伴う分リスクは大きめです。

1体を除去されても手札を増やせる点自体は魅力的なため、《マルコフ家のソリン》のような、回復を利用する軽いカード主体のデッキで扱いたいですね。

《玉虫色の蔦打ち》

上陸で対象の相手にダメージを与える生物で、新生で2体分に増やせます。

対象を取るため《新たな血族、ヴァドミル》のように悪事を参照とするカードとも相性はいいですが、やはり《風景の変容》のような一気に土地を出す動きとのコンボを狙いたいですね。

《光輝の魔道士》

生物以外の呪文を唱えることで本体火力を放つ生物で、同型の中では新生によってダメージを2点ずつにできることが特長です。こちらは各対戦相手なので、呪禁は問題ない代わりに悪事を働いたことにはなりません。

2体それぞれがダメージを与えるため、《最深の力、オヘル・アショニル》や《朱地洞の族長、トーブラン》のようなダメージ増幅との組み合わせが特に強力ですね。

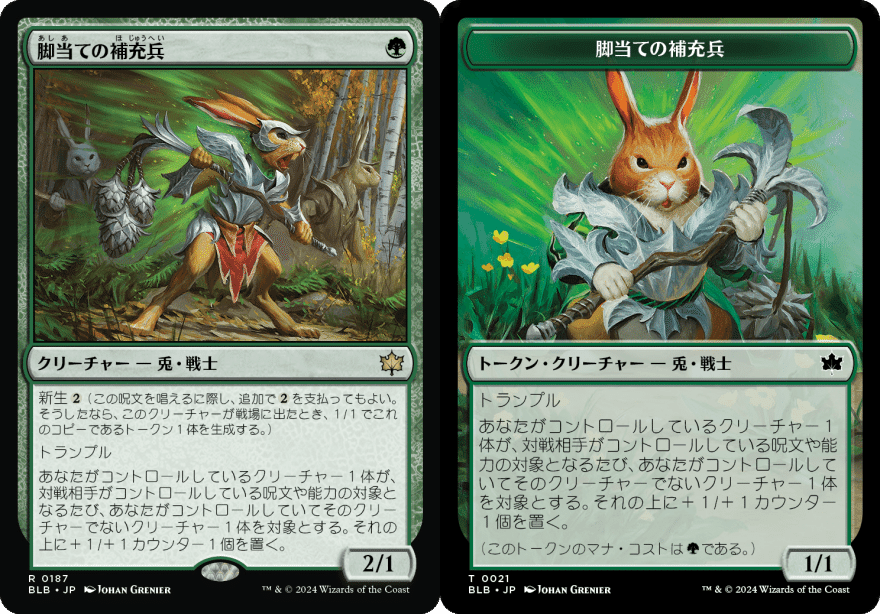

《脚当ての補充兵》

新生(2)を持つ1/2/1トランプルで、自分のクリーチャーが相手の対象になるとそれ以外のクリーチャーにカウンターを置けます。新生で頭数を増やすとカウンターを置く能力が使いやすくなるデザインです。

単純に1マナと3マナの動きの両方を担当できて便利ですが、横並びに意味を持たせる運用を心掛けたいですね。

《屑鉄撃ち》

3/4/4到達の生物で、カード1枚を贈呈することで置物を破壊できます。

贈呈抜きでも十分なサイズを持つ生物として運用できるため、緑主体のアグロやミッドレンジでは保険として優秀な1枚です。

ただし、贈呈共通の機能しないシチュエーションには注意が必要です。

《嵐捕りの導師》

速攻、果敢、コスト軽減とインスタント、ソーサリー主体のデッキで欲しい能力を満遍なく備えた生物です。

1つ難点を挙げるとすれば、相性の良い統率者の大半は強い統率者として扱われており、マッチング相手が固定化されがちなところですね。

『イマジン:勇敢なる生き物たち』編

《太陽の勇者、エルズペス》

[+1]で3体のトークンを生成するPWで、維持できれば除去では対処しきれない量のトークンを展開できます。

ただし本人は6マナと重いため、どちらかというと他のコントロール系の統率者に添えるフィニッシャーとして扱うことになりそうですね。

《精神を刻む者、ジェイス》

4つの能力を持つPWで[+2]で相手に実質的なロックをかけ、[0]とフェッチランドで手札の質を大幅に向上させるなどの動きが可能です。

ただし4マナと決して軽くはないため、やはり相手に対処を強いるサブフィニッシャーとして扱いたいですね。

《極楽鳥》

1マナのマナ・クリーチャーで、パワーは0ですが好きな色のマナを出せるのが特徴です。1マナのマナ加速が増えること自体が大きいですが、クリーチャー・タイプの支援も受けにくい点には注意が必要です。

《浄火の戦術家、デリーヴィー》

出た時と自生物が戦闘ダメージを与えた時にパーマネントをタップかアンタップできる生物で、4マナで統率領域の自身を戦場に出す能力を持ちます。

統率領域から出す能力は唱えていないため再度唱える場合の追加コストの影響を受けず、さらにタイミングの制限もありません。

攻撃を凌ぎつつマナ加速要員として用いたり、コントロール型で何度でも出せるフィニッシャーとして運用するなど、役割の多い統率者候補ですね。

《オジュタイの龍語り、イーシャイ》

性能自体は平凡ですが、特筆するべき点はMTGAに共闘が実装されるという部分です。

「共闘」を持つ者同士ならば2体を同時に統率者に指定でき、唱える追加コストは2体の統率者に個別に課せられるため、単純に手数の面で大きなアドバンテージを得ることができます。その分性能は控えめな場合が多いですが、このカードは2色なので他の共闘と組み合わせれば3~4色を固有色として扱えるようになります。そのため、他の共闘持ちが実装されるかを注視していく必要がありますね。

『スペシャルゲスト』編

《森の教示者》

ライブラリーの一番上に置くタイプのクリーチャーサーチで、いわゆるチューターの1種ですね。

任意の生物を状況によって探せるという点は強力なのですが、できれば何らかのドローやライブラリーに触れる能力ですぐにアクセスできるようにしたいですね。《コーヴェクダル、エラダムリー》はライブラリーの一番上の生物を公開して踏み倒せるため、特に相性の良いカードです。

最後に

普段はYoutubeで動画を投稿しているため、チャンネル登録等していただけると励みになります。

それでは、ここまで読んでいただきありがとうございました。

ちなみにサムネイルのロケ地は《三本木市》の通常版です。

本記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.