SR6 DIYキットを作る2

OSR2+やSR6が何かを知ってる人に向けて残す

最初にして一番の山場らしい電子工作

組み立てるだけ

tempestのマニュアルでは基盤を切り出してサイズを整えて

ピンをハンダ付けする工程なのだが

組み立て済みの専用基板が付属している

配線もターミナルブロックに差し込んでドライバーで締め付けるだけ

電源とスイッチの結線のみ閉端接続子を圧着する必要があったが

結線できればブロック端子でもギボシ端子でもなんでもいいだろう

マニュアルをしっかりと確認して配線するだけ

はんだごてすら不要だった

本体のトレーにスイッチとACコネクタを固定して

EPS32基板とサーボ給電用の基板をセットしてねじ止めするだけ

サーボの端子を分割する

サーボの3端子、+、-、信号から信号だけを抜き取って1ピンずつに分けるところだがEPS32基板の使用する端子が隣り合っているので

QIコネクターの4ピンと3ピンに信号をまとめてしまうと楽である

1ピンにすると指し間違えや抜けの原因になる

3ピンのQIコネクターがポロポロと外れることは無い

電源も同じくサーボ6個分の12ピンQIコネクターにすると非常に安定して差し込める

しっかりとマニュアルと現物を照らし合わせてQIコネクターを差し込むだけなので特に難しい点はない

ファームウェアを書き込む

今のところEPS32基板はまっさらな状態なのでファームウェアを書き込む必要がある

公式ではArduinoIDEを使ってプログラムを書き込むという

マイコンを触った事のある人ならどうという事はない作業だが

知らない人にはなかなか面倒な作業になる

PCにwindowsをインストールするようなものだと言えば分かりやすいだろうか

ArduinoIDEを使ってtempestファームを使っても良いが

この後のサーボ調整が非常に時間がかかる

書き込むたびにプログラムをチェックしてコンパイルするためだ

なのでサードパーティのファームウェアをインストールすると非常に捗る

TCode ESP32

Khrull氏が作ったファームウェアで氏のpatreonで公開されている

セットアップは付属のPDFを自動翻訳して画像をみればできるレベル

利点は多い

tempestファームは読んでどういう仕組みで動いているのかを理解するに留めて、TCode ESP32を使うべき

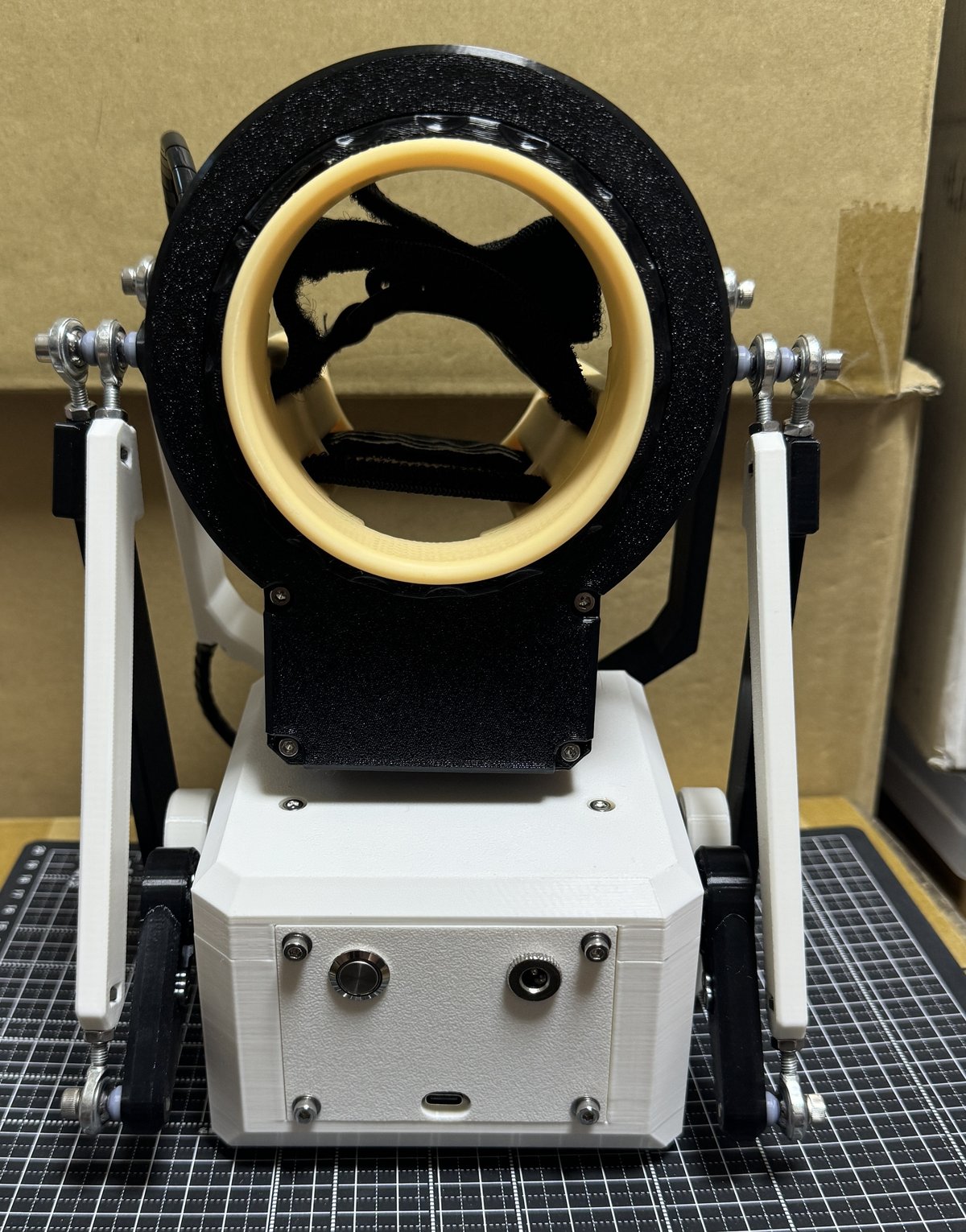

サーボの調整

サーボを固定する

本体のサーボフレームにハメてねじ止めするだけだが

キッチリとワッシャーをかませて、対角締めをする

この時点で左右のサーボフレームをねじ止めして、ベースに固定して良い

この時点で前述のサーボ配線の処理をして配線をインシュロックで固定

サーボの位置調整

サーボとESP32、電源をつなぐとサーボが自動的にホーム位置に戻る

その状態でサーボホーンを仮止めして、いったん電源をはずしてから

しっかりと本締めを行う、その後アームも固定して

マニュアルどおり、アームの位置調整を行う

TCode ESP32の設定画面で数値を調整して全てのアーム穴が平行になるように調整していく

TCode ESP32は数値を変更すると数秒で設定を反映してくれるが

tempestファームでは数十秒かけてArduinoIDEで更新するため

非常に時間がかかる

きっちりとサーボホーンの位置決めが出来ていればベースになる1500を基準に1400~1600の間で全てのアームを平行にできるずだ

この工程が一番時間がかかったがTCode ESP32を使って慣れればサクッと終わるだろう

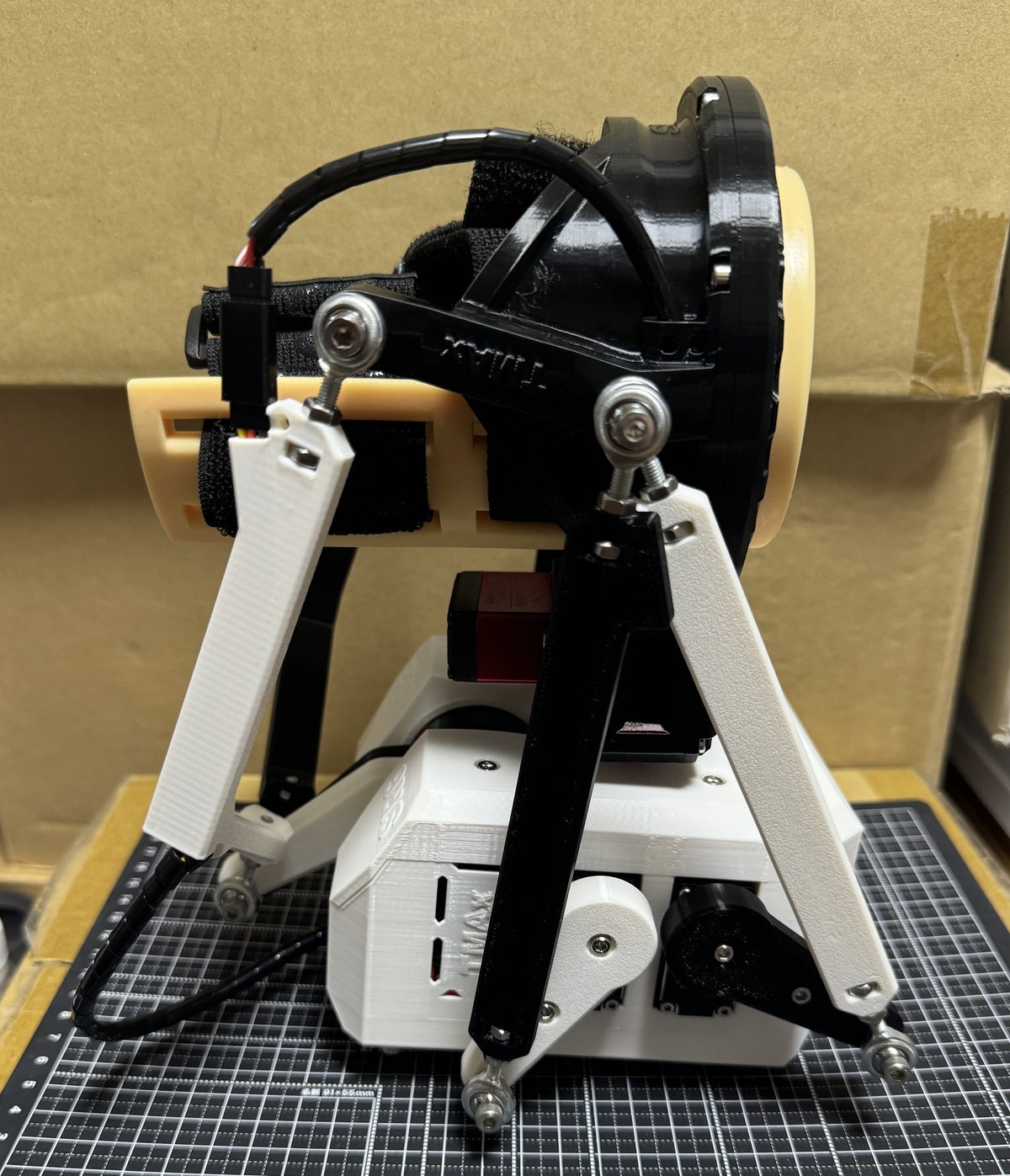

その他の組み立て

リンク

マニュアルに沿ってロッドエンドベアリングとナットを調整していく

ロッドエンドベアリングにナットを通して、全てのナットを同じ位置に

するのが早いだろうそこからアームにねじ込んでいくが

左右のベアリング穴の中心同士の距離が175mm

17.5㎝になるように位置調整していくアームの端からベアリングの端まで25mmで統一すると良い

難しくない

本体

コードの取り回しに気を付けて丁寧に納めていけばいいが

適当にコードをぶち込んでも余裕があるつくりになっているので

ねじ止めの際にコードをかまないようにするたけで良い

twistの配線をするのを忘れずに

本体とリンクとツイストを繋ぐ

マニュアルが優秀過ぎる

スペーサーとベアリングにボルトを通して

ツイストに固定してから本体にボルトで固定するだけ

余分な穴もないので間違えが起きない

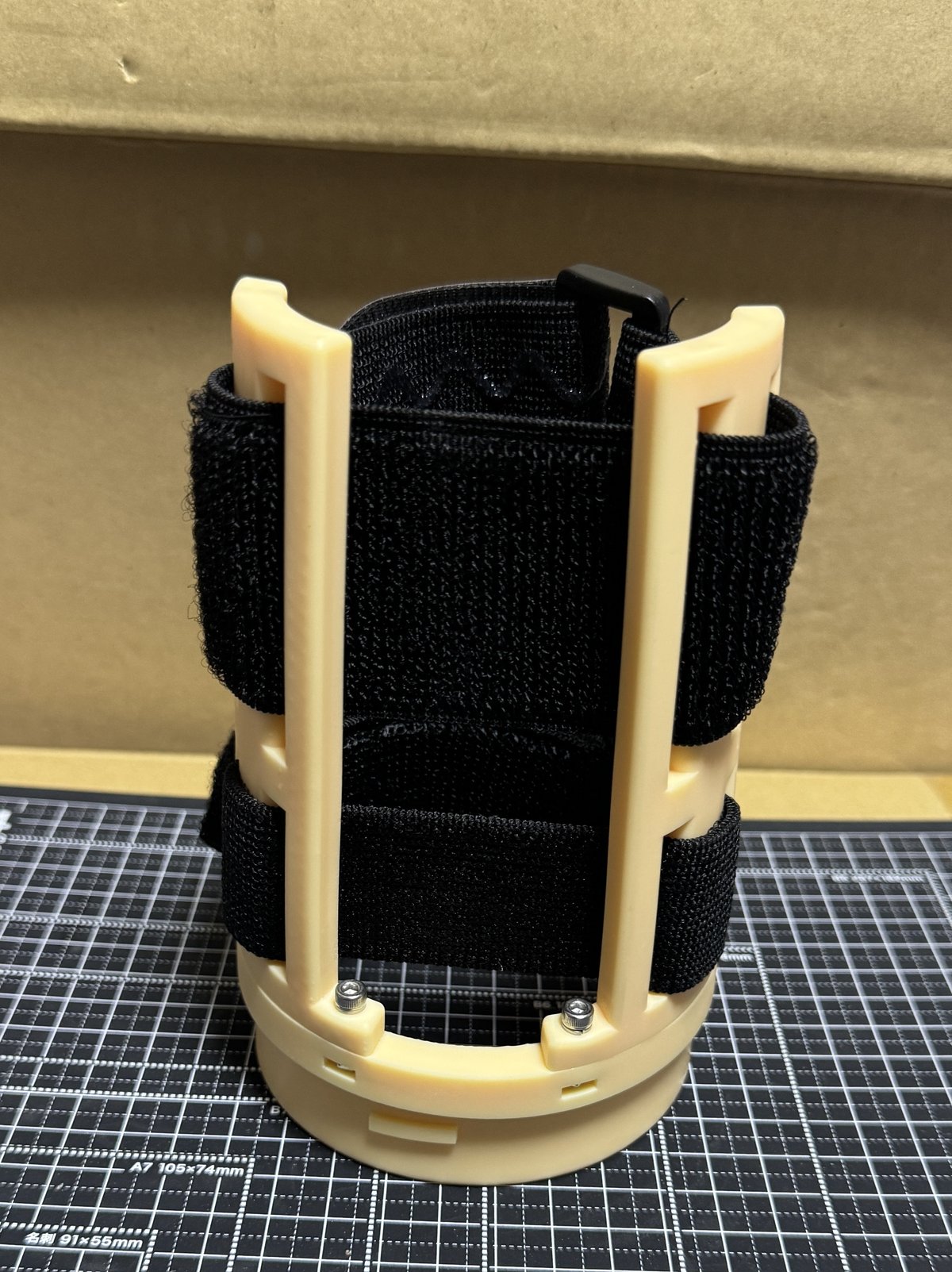

ツイスト用レシーバーを作る

付属していれば作る必要がない

色々な人が作ったstlが手に入るので印刷するなり買うなりでいいが

筆者愛用のハトプラ KUU-SOU ULTRASOFT onepointを安定して固定するために3Dモデリングで作った

内径8㎝でKUU-SOU ULTRASOFTも余裕で入る

支柱を2本にして安定させると共に表面にはおさえを配置せずに

KUU-SOU ULTRASOFTのふわとろ感を損なわないような構造にした

3Dプリントのレジン製だが強度は十分

完成

特に難しいとか悩む点もなく完成した

tempestのSR6マニュアルを自動翻訳して読んで理解できる人ならば自作は超おオススメ出来る

固定に関してはAmazonでVESA対応のモニターアームを買えば解決する

¥2,000台の安いので十分機能を果たす

稼働環境

PCとUSB有線接続

quest2を使いsteamVRとWhirlygigで動画再生

MultiFunPlayerでSR6に出力させている

VaMとの連動もはsteamVRを介さずに直接VRモードを起動する事で

グラボのスペック不足をなんとか補っているの買い替えたい

これが世界最先端のオナホ使用環境である(キリッ