32.南極ゴジラを見た!

「幾星霜の人々と共に・白駒池居宅介護支援事業所物語」

第3話 「南極ゴジラを見た」

【今回の登場人物】

横尾秀子 白駒池居宅のケアマネジャー

立山麻里 白駒池居宅の管理者

羽黒 剛 横尾の元利用者

高隅 兼 羽黒の親友 南極ゴジラを見た男

事実と真実の間にある空間

それがトワイライトゾーンなのかもしれない

事実であるのに真実と証明できないその空間に

私たちは引き寄せられる

人生ももしかしたら、

そんなトワイライトゾーンにあるのかもしれない

32.南極ゴジラを見た!

高齢の老人、高隅兼からの話の本筋が始まろうとしたとき、立山麻里が帰ってきた。

麻里はまた横尾に来客が来ていることに驚いた。

高隅に挨拶し、今回はソファには座らずに、自分の席で二人の話を聞くことにした。

「羽黒君とは南極観測船の宗谷で一緒だったのだ。」

横尾は来た!と思わず心の中で叫んだ。

エベレスト、ラグビー、そして南極観測隊の話を羽黒剛から聞いていたが、その南極観測の時の話をしに来た人が今目の前に座っているのだ。

これまでの二人とは違って、横尾はワクワクしながら高隅の話を聞いた。

「もう60年前の話になるかな。当時の南極観測は、観測というよりも冒険みたいな感じだったな。私は宗谷の甲板員、まぁ見張り番みたいな役だな。彼は厨房で調理を担当していた。」

エベレストでも羽黒は調理担当だと言っていたが、南極観測船でもそうだったのだ。しかし横尾が持っている羽黒のケア記録の経歴には、様々な仕事を転々としたとしか書かれておらず、羽黒が調理が得意だったなどと言う情報は全くなかった。

「宗谷は、今でも船の科学館で見学できるがな、あの船は幸運の船と言ってな、太平洋戦争では何度も沈没の危機を乗り越えてきた船だったんだ。とは言うものの、南極海は半端ないほど荒れる海と厚い氷におおわれていたんだ。あんなちっぽけな船でよくもまぁ南極に行ったものだな。だから冒険だったんだ。」

自分の人生は冒険の人生だったと羽黒が言っていたのを横尾は思い出した。

「羽黒君は確か家の事情で大学を中退し、当時ならば危険もかなり付きまとう南極観測船にどのような経路でかはよくわからないが乗り込んできた。確か正調理士がいて、その補助員としてかな。私より7,8歳彼は年下だったかな。調理だけでなく、掃除から洗濯までこまめに私たちのことをサポートしてくれたんだ。」

高隈は熱く語りだした。その様子は、二浦や三郎丸と同じだった。

「彼の凄かったところは、船が横転するのではないかという激しい嵐の中でも厨房を守り続けたんだな。当然皿やら調理道具やらあらゆるものが吹っ飛んでしまったんだが、彼はそれらを必死に守ろうとしてた。それは乗組員や越冬隊員たちにとって食事が一番大切なことだと分かっていたからなんだ。料理長があまりの激しい揺れでダウンしたときは、彼が代わりに乗組員たちに食べやすいものを作ってくれたんだな。」

横尾はまるで映画でも見ているような感覚で、高隈の話を聞いていた。

それは横尾だけでなく、事業所にいたほかの3名も同じだった。仕事の手を止め、じっと高隈の話を聴いていたのだった。

「この時の悪天候と氷の厚さははひどいもので、アメリカの大型砕氷船に助けられながらの前進やったな。そのため、交代の越冬隊員を送り届けるどころか、基地にいる隊員たちを救助するだけで目一杯だったんだ。だから犬たちまで救うことができなかった… 」

高隈は犬の置き去りの話になると、さすがに苦しかったのか、言葉が出なかった。

当時は犬を連れ戻さなかったことを世間からひどくバッシングされたのだった。しかし小さな老朽艦宗谷の乗組員たちは酷寒の極限状態の中で、越冬隊員たちを救出するのが限界だったのだ。

「どうして羽黒さんとは仲良くなられたのですか?」

横尾は助け舟を出した。

「彼とは同じ岐阜県の高山出身ということや、献身的に私たちのために働く彼の姿に心惹かれたのかな。自然と話をよくするようになってね。船を降りてからも手紙でのやり取りを続けたんですよ。しばらくしてからエベレストに行ってくるという手紙をもらった時には羨ましいくらいでした。その後も公私ともども私は色々彼に助けられたのです。」

高隈の表情が柔和になった。

公私ともども羽黒に助けられた。これは二浦も三郎丸も言っていた。いったい羽黒剛とは何者だったのだろうか?

「最近は年賀状でのやり取りしかしてなかったが、私よりも先に逝くなんて。まぁその羽黒君の最後の願いがお世話になった横尾秀子さんに礼を言ってくれということだったので、何をお世話になったのか私にはわかりませんが、彼がそう言うのですから本当に彼はあなたの存在が嬉しかったのだと思います。彼になり代わって礼を言います。」

高隈は座りながら頭を下げ、そして杖を頼りに立ち上がった。横尾が少し腕を支えた。

「あ、大変申し訳ないが、タクシーを呼んでいただければ。」

立山が返事をし、タクシー会社に電話した。

その時、横尾は羽黒が言っていたある事について、ここでどうしても聞いておかなければならないと、あの話について質問した。

「そういえば、羽黒さん、ゴジラを南極で見たって言ってました。船内でゴジラ映画の上映会でもあったのですか?」

その横尾の質問に高隈はにんまりと笑い、再びソファーに座った。

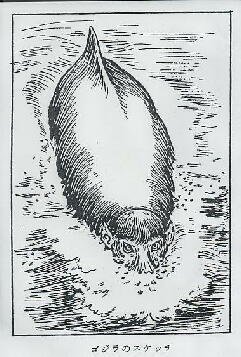

「いや、私たちは本当に見ましたよ、怪物を。最初に発見したのが船長でしたが、私たちも見ました。本当にでっかい奴がこっちを睨んでいたんです。」

横尾は驚いた。羽黒の話の中でも一番ホラ話だと思っていたのが南極のゴジラの話だったからだ。

「機関長が写真に撮ろうと慌てて船内に戻ったのですが、彼が戻って来た時にはすでに姿を消していたんです。でも確かにでっかい怪物が私たちのことを睨んでいたのです。それは恐ろしい姿でした。当時ゴジラ映画が流行っていましたから、私たちはその怪物のことを南極ゴジラって名付けたのです。写真がないのでなかなか信じてもらえないのですが、何人もの乗組員が目撃しましたから。確かに私たちは南極ゴジラを見たのですよ。まぁそう言っても、それから現在に至るまで目撃したものはおらず、全員が幻覚を見ていたのだとまで言われましたけどね。でも確かに見たのです。」

おそらくは長く高隈の中で封印されていた南極ゴジラの話を聞かれ、高隈の気持ちも高揚したような感じだった。

「そうなんですか! じゃあ、羽黒さんが南極ゴジラを見たって言ってたのは本当のことだったのですね。」

横尾は壮大な冒険映画を見ているようで、そして羽黒がその場にいたことがなんだかとても嬉しくなった。

「いや、彼は見てませんよ。羽黒君はずっと船内の勤務でしたから、滅多に甲板には上がらないし、私たちが南極ゴジラを目撃した時も、彼は料理を作っていたと思います。」

横尾の飛び上がりたいような嬉しさが少ししぼんだ。羽黒は自分が見たかのように横尾に話してくれたからだ。

「でもね、そのあとはゴジラを見たと、乗組員のなかでとても話題になりましたし、私もその興奮を羽黒君に話しましたから、きっと彼もこの目で見たような感覚になったのでしょうね。他人の喜びを自分のことのように喜ぶ人間でしたから。」

横尾の気持ちは再び膨らんだ。彼のホラ話、或は盛ったような話は、実はほかのメンバーの喜び、苦しみを自分のことのように感じていたからなのだと。つまり彼の話には一つとして嘘はなかったのだと横尾は理解したのだった。

高隈が付け加えた。

「だって、人に話をするときに、船長たちがゴジラを見たらしいというだけで終わってしまったら、面白くもないでしょう。折角人に話をするなら、聞いてもらう人に、へぇ~って思わせるような、そんな脚色をしたほうがいいじゃないですか。彼はそうやっていつも相手に関心を持たさせる話をする男だったのです。人間だれしも自分の人生話を少しは脚色して話をしたいもんです。」

高隈はそう言うと、悪戯っぽく笑った。

「まぁ私もグリコ森永事件の犯人が誰だか知ってるんですけどね。」

高隈がそう言った時、タクシーが到着した。

高隈の話はそこまでだった。

高隈は改めて横尾に礼を言うと、タクシーに乗り込んだ。

白駒池居宅事業所の4名全員でそのタクシーを見送ったのだった。

いいなと思ったら応援しよう!