部門HRBPとしての1年

2024年4月から「部門HRBP」という役割を勝手に作り、トライしたこと、うまくいったこと、いかなかったこと、タニモクでの気付き等々を振り返ってみよう記事です。

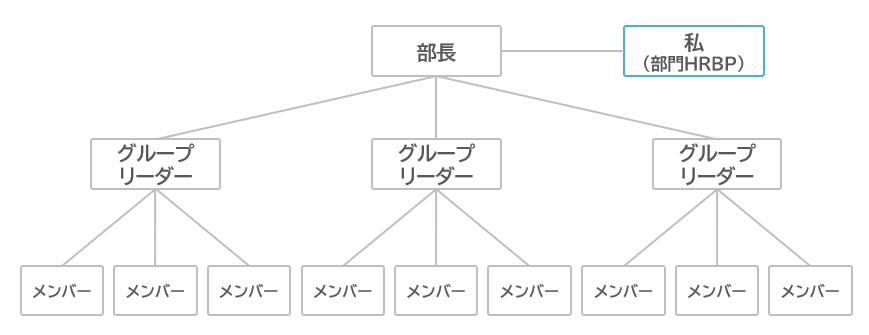

私の組織とポジション

私のポジション

日系SIer(7000名規模)の一部門(35名程度)内で、部長補佐的なポジションで「部門HRBP」と「技術系業務(顧客探索/提案活動等)」を半々で担当してます。

私の会社にはまだ明示的なHRBPという役職はなく、「部門HRBP」というロールも社内で(おそらく)私だけで、明確な役割定義もない状態で今年度からスタートしました。

部門HRBPになった経緯

入社してからシステムエンジニアとして技術畑を歩み、2022年度からグループリーダー(課長職)を担当し、組織マネジメントも担ってきました。

そんな中、当社も実施していたエンゲージメントサーベイと対話会で「うーん、逆にエンゲージメント下がってない?」と思うことがありつつ、「でも、どうしたらよい?」に好奇心がくすぐられ、働きがいや組織開発について学び始めました(今も絶賛勉強中)。

2024年度からちょうど技術系業務の方も部門全体を見る立場になることもあり、部門全体の働きがい向上施策等についても「やらせてもらえませんか?」とお願いし、トライアル的(?)にやらせてもらっています。

そのため、良い意味でも悪い意味でも組織からの期待値は高くなく、自由に色々試せているものの、私が止めたらそこでお終い、という微妙なポジションにいます。

課題感と目指したい姿

課題感

活動のテーマとして「プロジェクト至上主義からの脱却」を掲げています。

これまでの私の部門の状態を図にするとこんな感じでした。

当社はSIerということもあり、プロジェクト単位で動くことが多く(客先常駐も多く…)、プロジェクトの中ではしっかりと成果を出してきているものの、

当社メンバーの特性として、真面目で責任感が強い一方、目の前の仕事だけに頑張り過ぎてしまい、自分自身が置いてけぼりになったり…、

部門の単位も、大きなプロジェクトをある程度のロットで括ったような形になることが多く、組織への意識が希薄になりやすかったり…

目指したい姿

こんな感じを目指しています。ただ、組織がどういう状態になったら理想なのかはまだ描き切れてなく(部門ビジョンと合わせて描き中)、かなり手探りな感じです。

チャレンジしたこと

課題を乗り越えるためには、個人と組織を太らせる必要があり、そのための施策としては、大きく下記2つを実施してます。

① 個人の内発的動機を育む場づくり

② 部門ビジョンをメンバーと策定

年度初にざっくりとした計画は立てたものの、うまくいかないこともあり、トライ&エラーでやりながら考えながら進んだのが実態でした。(こういう状態だと、色々やり直しができるので組織からの期待が低いのはありがたいといえばありがたい)

期の途中で「動機付けは”内発的動機付けと外発的動機付け”だけじゃなく、間にグラデーションがある」という自己決定理論を学び、後付けのように下記のような資料を整理して、上の方にはそれっぽく説明したりしてます。

① 個人の内発的動機を育む場づくり

実際の施策はいくつか試しました(OKRを始めたが今の組織の状態に合わず中止…等)が、大きく下記2つに集約されました。

目新しいものはないですが、打ち上げ花火のような施策ではなく、ボディブローのように効いてだろう施策をしつこくやっています。

・メンバーと私のクロス1on1(月1)

・メンバーと上司と私でのリフレクション会(月1)

クロス1on1

メンバーが自分の原動力や思考性について考えるきっかけになるような対話の場を目的に、通常の「メンバー-上司」間での1on1とは別に部門HRBPの私とのクロス1on1を実施しています。

上司との1on1内で深い対話ができることも一つの理想ですが、上司全員が全員コーチング的なやり取りが得意なわけではないですし、世の中的な「上司頑張れ」の風潮が忙しい上司のムリゲー感を加速している印象が個人的にあり、別のやり方を模索したのが部門HRBPとのクロス1on1です。

少し話が脱線しますが、私はアマプラのバチェラーやラブトランジットが大好きでYoutubeで解説動画等も見ていると、結婚相談所のYoutubeがリコメンドされまくり、ときどき見てしまいます。

その中で興味深かったのが、お見合いに来ている方のそれぞれにエージェントが付くらしく(そんな時代なんですね)、デートでの感触や思ったこと、すれ違ったことを、エージェントに伝え、エージェント間ですり合わせし、フィードバックを受け、お互いを理解していく、とのこと。

全部が全部、このような形式がよいとは思わないものの、タイミングによっては仲介者のような存在がいることで相互理解が進む可能性はあるのではないかと感じています。

リフレクション会

メンバーと上司と私が月一回の頻度で、下記フォーマットを画面共有しながら、メンバーが自分の言葉で自分を振り返りつつ、上司からのフィードバックをもらう場を作っています。(話していることを私が共有している資料に更新しながら場を進行)

これまでの習性で「仕事のやり方」がテーマに上がりがちですが、極力「行動の後ろにある本人の思考性/価値観」に焦点を当てるようにしています。(「どんなことに工夫した?」「それをやろうと思ったきっかけも教えて!」のような雰囲気)

また、なかなかメンバーと上司だけの1on1だと「フィードバックってどういうタイミングで言ったら…」という思いを私自身が過去にしていたので、私も入ることで、フィードバックしやすい場と雰囲気を作るように心がけてます。

目に見える大きな変化を感じ取るまでに至ってはいないですが、先日、四半期単位でのリフレクションを実施した際に、業務面だけの振り返りだけでなく、「自分のやりがいを言語化してみようかな」や「自分でも振り返りしてみようかな」といった小さな変化が起こっている気配も感じ、焦らずに土壌を耕し続けていこうと思います。

② 部門ビジョンをメンバーと策定

会社としてのパーパスやビジョンはここ数年で策定されているものの、当社は7000名規模の会社ということもあり、「全社パーパス/ビジョンに距離感あるんだよなぁ」という状態でした。

目の前の仕事と組織ビジョンとのつながりを感じられることが内発的動機付けに向かうことにも繋がり、まずは「自部門のビジョンを作ろう」に取り組んできました。

CCMをベースに

個人的にMIMIGURI社が提唱する世界観に共感するところが多く、MIMIGURIさんのCCM(CreativeCultivationModel)をベースに考えてみました。ビジョンやカルチャー等をそれぞれ考えても、「結局どう繋がっているんだっけ?」という状態になってしまいそうだったため、CCMを使い組織内でうごめいている要素を俯瞰して捉えていきたいという期待値もありました。(これも年度初には存在していなく、途中でCultibaseで勉強しながら組み込んでいきました)

私たちの部門のCCMに

ただ、CCMをそのまま使うと部門の中で目線合わせするには抽象度が高く、メンバー間での会話が難しそうだったため、思い切って自部門用にカスタマイズしてみました(MIMIGURIさんはカスタムされることを想定されてないと思いつつ…)。下記が現時点での自部門用CCMです(らしきもの。ここにたどり着くまで4回ほど見直し)。

このCCMもどきで一番表現したかったのは、上の方で「部門ビジョン、ビジネスモデル、カルチャー」をどれだけ定義しても、「プロジェクトの壁」を乗り越えないと個人には届かない、ということでした。

我々の部門は、大きな企業のお仕事をさせていただくことが多く、顧客ルール内でプロジェクトが進められ、働く環境も顧客環境…、等々プロジェクトへの引力がとても強く、自社組織が何かを発信しても、メンバーからすると「遠くで何か言っているな」という状態だったりします。(私も昔現場どっぷりのときはそうでした)

部長・グループリーダー合宿

プロジェクトの壁があることは意識しつつ、少なくとも手触り感のある部門ビジョンが無いことには前に進まないので、まずは部長・グループリーダーで叩きを作ることにしました。

ただ、部長もグループリーダーも忙しく、細切れの時間だけではなかなか深い議論はできないため、月1回3時間会議室に籠る『合宿』を7月頃から毎月実施しました。(本当は社外のいい感じの場所で実施したいのですが、予約や準備の手間を惜しんで自社開催してます…。来年こそは…)

ビジョン策定は良さそうな書籍のやり方を模倣しつつ、見よう見まねでやっています。(外部リソースを頼ることも考えましたが、予算の関係や、まずは自力でダサくてもやり切ることが大事と考えました)

なお、合宿ではアイスブレイクを兼ねながら、部長・グループリーダーがお互いの思考性や価値観を理解できるようなワークも入れながら、マネジメントレイヤの一体感も醸成中です。

メンバーワークショップ

10月からは、メンバーにも少しずつ手触り感を持ってもらえるように、グループ単位ワークショップを開催(月1or2回頻度)し、ビジョンの言語化に取り組んでいます。

なかなか一回に確保できる時間が少なく、まだまだ手触り感は持ててない状態ですが、まずはこのテーマで対話をする場を継続することが現時点は大事と思い続けています。(同じような感じで続けていてもダレてしまうため2025年度からはやり方を少しずつ変化させていく予定)

成果は?

「で、成果は?」はとても苦しい問いで…、最初はサーベイのような形で計測しようかとも考えたものの「そういう形で図るものなんだっけ?」という思いが強く、現時点、成果定義および計測方法が未決です…(よくそれで役職が成り立っているな…、という自覚はございます…)

現時点での作戦としては、部門ビジョンに対して、ビジョンを実現するありたい/あるべき組織像を定義し解像度を上げることで、その状態に近づいているかを定性的でも評価できないか、と考えています。

MIMIGURI安斎さんがVoicyで言われていた「衝動を価値と戦略に合致させる」を心に刻みつつ、しつこく考えようと思います。

タニモクでの気付き

そんな状況の中、年末に開催された人事図書館イベント「タニモク特別Ver」に参加し、上記で記載してきた部門HRBPでの活動について振り返ってきました。

タニモク特別Verの参加ログはこちらの記事に書いております。

タニモクとは3、4名でグループになり、一人づつ自分のやってきたことの話をし、周りのメンバーから色々問いかけ、最後に話していた方の「目標(の切り口)」を周りのメンバーが立てるというワークショップです。

その会で私がいただいた目標がなかなかグサっとくるもので…

同じテーブルメンバーからいただいた目標

『自分の力』と『ビジョンの力』を信じて『部門HRBP』を全社&日本へ

この言葉を聞いたときに「あー、私って自信なかったんだ…」という感覚が頭の中を駆け巡り、5秒ほど思考停止して、逆にワクワクしてきました。

私の会社は、技術系&ロジカルな方が多く、働きがいや組織開発という成果が見えづらいものを積極的にやっていこう、という雰囲気があまりなく…

私の衝動で始めた部門HRBPも「何やってるの?」と思われるが恥ずかしさが(私の性格的な側面も相まって)無意識的に働いていて、心の中にストッパーが存在していることに気付きました。

真面目に人と組織の領域を勉強し出したのは今年に入ってからなので、知識的なところでの自信の無さもあったと思います。

社外での交流

時系列的に前後しますが、9月に他社のHRBPの方との交流会に参加(その後個別にアポし個別に情報交換も実施)したり、10月から人事図書館にも登録し志のある方々と交流する機会がありました。今思い返すとその一つ一つの機会に勇気をもらい、徐々に自分自身の中で変化が起きていたことで、タニモクのメッセージを受け取ることができたんだと思います。(勇気がなかったら「総論そうだよねー」で終わっていた可能性も…)

”部門”HRBPだからできること

全社でもなく、事業部でもなく、一人ひとりの顔が見える部門単位だからできることは何かを考えて、自分らしい「部門HRBP」を作っていこうと思います。

「でも、それって部長の役割じゃない?」という意見も時々いただくのですが、管理職ムリゲー時代にもなりつつあり、日揮さんのように部門内で管理職の役割を分業していくことが当たり前になる時代は近い将来くるのかも…

終わりに

「部門HRBPとしてどんな組織の姿にしたいのか?」がこの一年答えを出せずにいた問いでした。(私の特性上、取り組めていることそのものに楽しさを感じやすく、ゴールが疎かになりがち…)

まだその問いに答えは出せてないですが、この記事を書きながらフツフツと浮かんでくる思いもあり、この年末年始でじっくりと思考して、自分なりの言葉を紡いでみようと思います。

(といいつつ、最近届いた影山さんの『大きなシステムと小さなファンタジー』を読み始めて、▽(プロセスパラダイム)的な思考も大事だよな、となっています…)