遷延性咳嗽(3~8週間続く咳)の原因について

<Background>

遷延性咳嗽は、急性咳嗽および慢性咳嗽と区別され、主に感染後咳嗽がその原因とされている。しかし、遷延性咳嗽の原因疾患とその割合に関する研究は2つのみで、不明な点が多い。

<Methods>

3〜8週間続く咳嗽を主訴とし、日本咳嗽学会に関連する呼吸器クリニックや病院を訪れた患者を2年間にわたり研究した。

<Result>

148人の患者が登録され、そのうち遷延性咳嗽に該当しない患者は除外された。遷延性咳嗽患者の68.3%(97人)が慢性咳嗽に移行し、主な原因は咳喘息(44人)、アトピー咳嗽(24人)、副鼻腔気管支症候群(13人)、感染後咳嗽(7人)であった。咳喘息とアトピー咳嗽が合併している患者や、原因不明の遷延性咳嗽患者は慢性咳嗽に進行する傾向があった。

<Conclusions>

感染後咳嗽はこれまで考えられていたよりも少なく、遷延性咳嗽の主な原因は咳喘息、アトピー咳嗽、副鼻腔気管支症候群であり、それらの合併症もある。咳喘息とアトピー咳嗽の併発は、難治性慢性咳嗽の前兆となる可能性がある。遷延性咳嗽患者には、複数の原因疾患を慎重に診断し、治療することが求められる。

Table 1は各疾患の診断基準

<cough variant asthma>

①喘鳴を伴わない(強制呼気時の聴診含む)3-8週間の咳

②3-8週間の期間に上気道感染がない

③気管支拡張薬により咳が改善する

<Atopic cough>

①乾性咳嗽が3-8週間続き、喘鳴や呼吸困難を伴わない

②気管支拡張薬が無効の咳

③アトピー素因があり、誘発喀痰中の好酸球増多(2.5%以上)がある

④H1受容体拮抗薬およびコルチコステロイド治療による咳嗽の完全な緩和

<Shinobronchial syndrome>

①湿性咳嗽が3〜8週間続き、喘鳴がない

②(a) 後鼻漏や喉のクリアリング(痰を取り除くような咳)がある

②(b) 鼻咽頭部に粘液や膿性分泌物があり、敷石状所見がある

②(c) 副鼻腔X線やCTで液体貯留や粘膜肥厚

②(d) 鼻汁中の好中球の増加(好酸球ではない)

③マクロライドで咳嗽が軽減する

<Gastroesophageal reflux-associated cough>

①乾性咳嗽が3〜8週間続く

②胃食道逆流症(GERD)の存在

③PPIや消化管運動促進薬により咳嗽が改善する

<Post-infection cough>

①上気道感染症(感冒など)が咳嗽の前に発症している

②咳嗽を引き起こす他の疾患(喘息、アトピー咳嗽など)が除外されている

③咳嗽が自然に改善する(治療なしで回復する)

Figure 2は142人の遷延性咳嗽患者の原因疾患の内訳

<原因が単独>

CVA30.1%、AC16.9%、SBS9.2%、PIC4.9%、GER4.2%

<原因が複数>

CVA+AC9.9%、AC+SBS4.9%、CVA+SBS4.2%

<原因不明>

9.2%

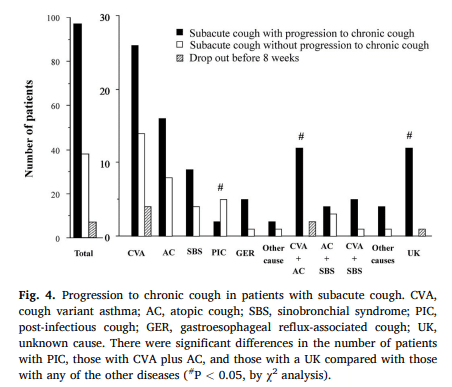

Figure 4;各疾患の遷延性咳嗽から慢性咳嗽に移行する割合

<ポイント>

・遷延性咳嗽の68%が慢性咳嗽に移行する。

・26%は根治する。

・感染後咳嗽(PIC)は有意に根治率が高い。

・咳喘息とアトピー咳嗽の合併は有意に慢性咳嗽に移行しやすい。

・詳細な検査でも診断できなかった遷延性咳嗽は慢性咳嗽に移行しやすい。

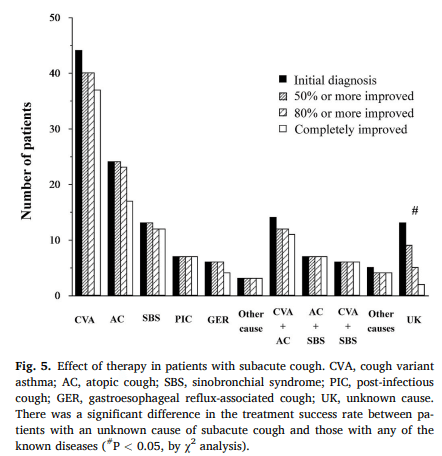

Figure 5;遷延性咳嗽に対する治療効果

<ポイント>

・詳細な検査でも診断できなかった遷延性咳嗽の改善率は、診断された群と比較して有意に低い。

・診断できた群の改善率は診断できなかった群より有意に高い。

Figure 6;診断できた群と診断できなかった群の治療成功率

<ポイント>

・診断できた群の治療成功率は、診断できなかった群より有意に高い。

Discussion

この研究では、JCS(日本咳学会)に関連する呼吸器クリニックを訪れた、3〜8週間続く咳(遷延性咳嗽)患者を対象に調査を行った。遷延性咳嗽の主要な原因は咳喘息、アトピー咳嗽、副鼻腔気管支症候群(SBS)であり、感染後咳嗽は予想よりも少ないことがわかった。また、約70%の患者が遷延性咳嗽から慢性咳嗽に進行し、感染後咳嗽患者は遷延性咳嗽期に根治することが多い一方で、咳喘息やアトピー咳嗽を併発した患者、または未診断の患者は慢性咳嗽に進行する傾向がみられた。

さらに、遷延性咳嗽の平均年齢は過去の慢性咳嗽の研究より約10歳若年であった。感染後咳嗽の発生率は予想より低く、4.9%であることが示された。また。遷延性咳嗽から慢性咳嗽に進行する患者のうち、未診断の患者は進行しやすいことが確認され、遷延性咳嗽期に正確な診断と治療を行うことが慢性咳嗽の予防に重要であることが示唆された。

また、咳喘息とアトピー咳嗽は治療法が異なるため、これらの疾患を区別することが重要である。

今回は、いくつかのLimitationがあり、特にJCSに関連するクリニックで行われたため、より広範な日本の人口を代表していない可能性があり、今後の研究で背景情報や治療歴を含めた検討が必要である。

<感想>

当院はクリニック名に「咳」を掲げているため、急性咳嗽、遷延性咳嗽、慢性咳嗽の方がたくさん受診します。咳を主訴とする患者さんが毎日何十人も来院されます。診察すればするほど、咳の診療は曖昧で難しいと実感します。

咳の診療の「曖昧さ」「困難さ」について少し説明します。咳の原因が、例えば肺炎や肺癌、間質性肺炎など検査で白黒つくもの、わかりやすいものであれば診断は難しくありません。しかし、たいていの咳の原因は、咳喘息やアトピー咳嗽、胃食道逆流症、感染後咳嗽など、検査ではっきりとしないことが多い病気ばかりです。遷延性~慢性咳嗽の診療は、身体診察や検査で容易に診断がつくものをまず先に除外し、最終的に残る「咳喘息」「アトピー咳嗽」「副鼻腔気管支症候群」「胃食道逆流症」「感染後咳嗽」あるいは「それらの重複」をどう治療するか、ということになります。最終的に残るこれらの病気から最も可能性の高いものを想定し、診断的治療を行います。このような治療方法は、必ず一定の割合で治療に反応しない方が出てきますが、理屈から言ってそれを避けることはできません。こういった咳診療の様子は、医療知識がないと理解しにくいでしょう。ですので、我々は、今回読んだような論文を根拠にして診療しているという説明が大事と思います。

今回の論文で新しいと思った部分は、本文に記載があるように「感染後咳嗽が4.9%とかなり低いこと」です。これは、この論文の調査期間がコロナ禍と被っているために感冒が少なかったことと関係があるかもしれません。

しかし、この結果が事実であれば、感冒後に3週間以上咳が治らない方に「あなたの咳は風邪をひいて咳が長引いている状態です。このまま自然と良くなっていくと思うから、もう少しこの咳止めで様子を見てください」という診療の打率は著しく低くなります。95%は外す、ということです。自分のように咳が改善するまでの期間を最優先とする医師もいれば、診断を最優先とする医師もいますので、このあたりは咳診療の醍醐味でもあります。

また、遷延性咳嗽の70%が慢性咳嗽に移行するという割合の高さは予想していませんでした。これは治りにくいという病気の特徴なのか、あるいは遷延性咳嗽の段階における打率の低さ、診療の適当さなのか…。

あるいは、「いったん慢性咳嗽に移行してしまうと咳が改善しにくい」、「原因不詳の遷延性咳嗽は治りにくい」というのは、診療を通して良く経験しています。個人的な意見としては、治りにくい咳は「咳喘息」、「胃食道逆流症の存在」、「重複疾患」、「副鼻腔気管支症候群の見落とし」と思います。

咳診療の真理は、「咳は咳止めで治す」ではなく、「咳止めで緩和しながら時間経過で自然に良くなるのを待つ」→「自然経過で治らない場合は、可能性の高い病気を想定し特異的な治療介入を行う」ということです。「自然治癒が期待できる病気なのか」「特異的な治療介入が必要な病気なのか」を区別し、後者に関して適切に早期介入する、という診療が良いでしょう。

さて、今回はインフルエンザがピークアウトした影響で仕事が緩和され、論文をチェックする時間ができました。今後も時間をつくり学習し、診療に活かしていきたいと思います。

愛知県春日井市

かすがい内科 咳と頭痛と生活習慣病

院長 山下 有己