(資料)無麻酔で人間の睾丸を去勢した記録 『悪魔の日本軍医』抄録

人体実験記述

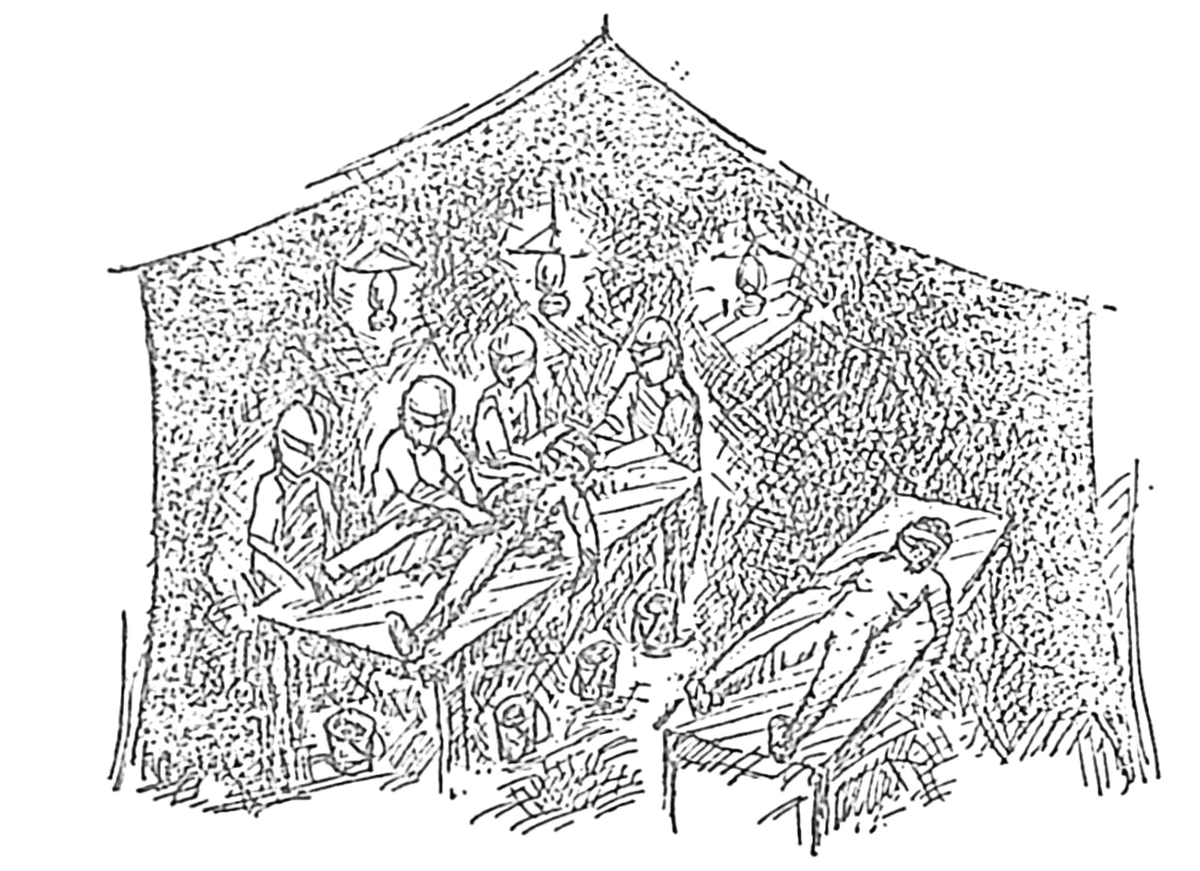

灯は石油ランプだった。三つぶらさがっていた。

私は近寄って内部をたしかめると、思わず、棒立ちになった。天幕の中にはいつの間にか、あの重い手術用の台が二基、運び込まれており、しかも、その一基ずつに、全裸の男が緊縛されている。男たちはいずれも眼かくしされ、きつく猿轡をはめられて、両手は腕の部分と肩のニヵ所、両肢は大腿部と膝とくるぶしの三ヵ所、それこそ身動きもつかぬほど、ロープで手術台に固定されている。

固定といっても、所詮は固い手術台にやわらかい人体をくくりつけたものだから、やはり、完全固定とはいかない。人体は、しきりに動く。腹部が大きく波打ち、手足も蛇のようにうねる。これから行なわれようとする酸鼻をまえに、まことに無残な観察だが、私は人体というものが、これほど柔軟なものとは思わなかった。とにかく、完壁なまでに緊縛されていても、実

によく動くのである。

それだけではない、猿轡の下から声があふれ出る。口中にはいっぱいつめ物をされているにもかかわらず呻き声が出ると思ったのは、実は、ロを通じての発声ではなくて、鼻孔から呼吸とともに噴き出してくるのであった。鼻が声を出すということについて、それは、生理学的になんの不思議でもない現象なのに、じつにその異現象に驚いたものであった。

私は戦慄した。

(中略)

最初に手がけたのは、なんと睾丸だった。衛生兵が陰囊ごとひっぱり上げて裏側からおしひろげるようにしたところへ、X中尉の手なれたメスが入った。その一瞬、

「うおっ」

と施術されている人体は鼻孔で咆哮し、上体が弓なりに反り、体中の筋肉という筋肉に苦悶が波打った。が、X中尉は手をやすめず白い玉を二つ掴み出していた。咆哮は何度もつづいた。白い玉はX中尉が手でもてあそんだあと、無雑作に傍らのバケツに投げ込んだ。そして、副睾丸を切開した。

それから開腹になった。胸もとから脂の下まで一直線にメスを下すと、真白な皮下脂肪と肉が、剝いだようになって出た。

「うおっ」

ともう一度、人体は咆哮した。咆哮が一声で絶えた。見ると体中が、まるで海辺に立つさざ波のようにすさまじいばかりにケイレンし、そのために、X中尉のつぎの施術の手がほんの一瞬止められた。その止めた手もとに、物凄い血が湧き出してきた。それを衛生兵は、汚れた布切れで抑える。止血の処置はしない。

その時点で、人体は悶絶していた。

X中尉の両手が開いた腹部にさし入れられると、黄褐色のヌルヌルした腸

を引き出しにかかった。直腸から大腸へ、小腸へ、そして十二指腸へと、ぞ

ろぞろと何メートルもあるのをたぐり出し、それを仔細に眺めては、根元を

ブツンと切って、バケツの中へ垂らし込んだ。ついで胃をとり出した。これも同じように眺めてバケツに捨てた。白味がかった膵臓、青黒くて大きい長ダ円型の肝臓。

(中略)

ふと気がつくと、笛のような音がした。「ヒューヒュー」と不規則に鳴った。なんと、それは気配を察しているもう一人の人体の悲鳴であった。恐怖で咽喉が収縮して、声にならず呼吸だけが鼻孔をせわしく往復させている。その鼻孔を通過するときの加減で、笛のように鳴るのである。

見ると、X中尉も二人の衛生兵も、返り血で其つ赤に染まっていた。人間だけではない。天幕のいたるところに人血の飛沫が付着して、ランブの灯に光っている。なんとも人血とは途方もなく飛ぶものである。

それから頭皮を剝ぎ、頭蓋を割り、白い脳味噌を調べ、両手、両足、首、胴と切断して、一体の大酸鼻はやっと終わりを告げた。この生体の完全なる生体としての解剖および解体という作業が、平和時に行なわれたなら、それこそ一大猟奇事件として、ニュースは世界を駆けめぐるであろう。それが、戦争という大殺戮事業中なるがゆえに、一人、いや二人のスパイの行方も追跡されることなく、おびただしい戦死者の数のなかに埋没してしまった。

残るもう一つの人体は、空気注入実験が行なわれた。三十CCの注射器に空気が入っている。それを静脈に注入するというのだ。

私達はたとえ〇・五CCの空気でも、注射時に人体に入れてはならないと、教育されていた。これがもし脳にまわると、たちまち脳軟化をおこし、植物人間と化すといわれていた。が、それについてはだれも生体に対して実験を報告したものがない。それが今、行なわれるのである。

最初三十CCばかりの空気が注入された。が、生体はあいかわらず笛を鳴らしつづける。六十CC、九十CCと空気が加えられ、ちょうど四回目、百二十CCの空気が入れられた頃から、緊縛した生体がけいれんをはじめた。

人間とは、これほど空気を入れられても死ななかったのか――実にこれが、おそらく医師として、人体実験による最初のなまなましい報告となろう。非道を行なった医師と、非道を目撃しなから阻止できなかった医師がいたことをありていに申しあげて、これを世への報告とする。

周辺記述

永遠に

第三次世界大戦が起こらぬことを悲願して

この一文を公刊する

ー九八一一年八月

元陸軍軍医大尉石田新作

プロローグ 私の「悪魔の飽食」

(中略)

戦争は、要するに人殺しという事業である。なにがなんでも、人殺しという行為がすべてに優先する。平和時にガンマニアがいて、その腕前を実地に試したら、大極悪人として世界中の非難をあびるであろう。が、その人物が、戦争という事業の中でそれを行なえば、彼は一大英雄として逆に世界中の称讃をあびるのでる。

たとえば、不殺生戒を含む戒を受けて、正式にお坊さんになった男でも、戦場へひっぱられれば、殺人に精を出さねばならず、その行動は軍命令におけるやむをえぬ行動であるというより、そうしなければ自分が敵に殺される、それが戦場である。

そして、軍医学校で研究され、扱修された「軍陣医学」は、この人殺しという事業と不則不離の関係にあった。

乱暴ないいかただが、医学の進歩はある一面で「人体実験」によって支えられてきたといってよい。ジェンナーの種痘という、わが子に施した非情きわまりない神をも恐れぬ行為によって、文明国家においては、今日、天然痘はほとんど絶滅した。それが医学というものの、一つの本質なのである。

そういう医学と、戦争という事業がドッキングしたら、いかなる結果を招くか。

本書は、私のささやかな体験を通じて、ありのままに述べるのが本旨であり、それがすべてである。

今、第三次大戦が起これば、人類は絶減の危機にある。世界人類の平和コーラスは、ボルテージを上げるばかりである。が、ほんとうに戦争の抑止力となりうるのは、主義や精神といった虚構を背にした美しい平和コーラスよりも、われわれの人類の過去の経験を通して、戦争とはこういうものだ、という本質をえぐり出すことが、はるかに説得力を有する――それが私の信条だからである。

第一章 医師にとって戦争とは何だったか

陸軍軍医委託学生

(中略)

放浪の画伯・山下清さんではないが、兵隊のクライでいえぱ、たった一つの違いである。娑婆からみると、さほどの開きも感じられぬであろう。今日の会社の職制にたとえると、ヒラ社員が兵隊、係長が下士官、課長が尉官、部長が佐官、取締役から常務・専務・社長・会長にかけての役員を将官とすれぱ、課長の序列の中で輝けるポストと、やや色あせたポストぐらいの開きしかなく、本人の努力しだいでは、あらためて輝けるポストに選任されぬこともない。事実、私の場合も娑婆とは違って本人の企業内における努力とはかかわりなく、戦場ではそれほど優秀でもなく、また軍への貢献度も大したものではなかったにもかかわらず中尉に任官し、敗戦のときは大尉に進級していたが、この時点における軍隊での一つの階級の違いは、軍隊生活上、たいへんなものであった。

これは感想として、だれでも述べておられることだが、旧日本軍、とりわけ陸軍は階級によって動いていたといってよい。大元帥たる天皇を頂点としたビラミッド型の牢固たる階級社会であり、階級によって縛ることにより、この戦闘大集団のすべてが機能していたといってよい。どのような位置にあっても上級者は支配者であり、下級者は被支配者であり、この原理はたった一つの違いといえども、あいまいにはされえないものであった。だから、ニカ月前には朋輩だった同期生が上官になり、廊下ですれ違っても敬礼しなければならず、しかも上官の命令は絶対なのであった。

この頃「日本陸軍は無謬」という言葉が流行った。陸軍のやることは、なにからなにまで絶対に間違いがないというこの思いあがった豪語が、多くの同胞を戦場に刈り出し、史上未曾有の犠牲者を出し、そして敗戦というぱかげた結果をまねいたといえるのだが、もし仮に旧陸軍において「無謬」といえるものがあったとしたら、上官の命令の内容そのものよりも、それに対する絶対服従というこの階級秩序ただ一つをあげることができたであろう。

そういう無謬ともいえる階級秩序の中で、戦闘行動とは直接関係しない医者というプロフェッショナルな評価において、上官とその従属者という厳然たる立場の違いが出てきた。それが軍人の世界というものであった。

もう一つ、大きな違いがあった。

委託学生当時、卒業後は自動的に軍医になるということについて、ただ漠然と医者であって軍人になるという認識しかなかった。無理もない。医学校は医者を養成する機関であり、この機関を終えたものが軍務に服しても、結局やることは戦闘行為にかかわる医療というものに尽き、その専門行為が行使できるという軍隊内での機能性において、はたちをすぎたばかりの青年に、士官という高い階級が約束されているのである。だから、医学校において委託学生だけが、軍人予備役として別の意識をもっということはまず、ありえなかった。

ところが軍医学校にすすんで、まずこの認識のあやまりに気づいた。なんと、医者であって軍人なのではなく、軍人であって医者なのであり、もっとつきつめていえぱ、軍人としてたまたま医術を軍務に供しているにしか過ぎず、軍略のために医術を行使する存在だったのである。

それを教えてくれたのが、象徴的にいえぱ石井四郎軍医中将であり、七三一部隊の機能そのものであった。

軍陣医学を学ぶ

陸軍軍医学校が東京市新宿区若松町にあったことは、さきに触れた。ついでにいえぱ、かの悪名高き陸軍中野学校は、ほんの近くの距離にあり、実際にたしかめたわけではないので断言はできないが、両者が機能的に結びついていた面もなきにしもあらずだったようである。たとえば、スパイの武器としてビストル状の細菌銃などが開発されており、これを標的にひそかに行使することによって、即射殺ではなく、疫菌に感染させて病死させるという謀略的価値をはかる道具など軍医学校の協力なくては完成しえなかった。また、スバイの常識となっていた、いざというときに自決するための青酸力リのカブセルを、奥歯の金冠に仕掛けておくといったたぐいの七ツ道具もそうである。

私たちは、第二十二期生だった。同期生は三百名前後で、途中、性病とノイローゼで自殺した学生一名をのぞき、半年後にはほとんど全員が卒業した。

これも短縮だった。軍医学校乙種学生の学業期問は、ーヵ年と決まっていた。それが、太平洋戦争が始まると同時に六ヵ月に繰りあげられ、それだけ、一日の講義内容は盛りだくさんになっていた。

教科は、戦術と軍陣医学に大別された。

戦術は、まったく医学にかかわりなしに、軍事一般の立場から講義がすすめられた。といっても、軍医をいっぱしの戦略家にしたり、あるいは軍事行動に口出しさせるためではない。軍医の実際行動として、野戦病院、兵站病院の開設をしなければならず、そのために、軍隊の行動の原理と軍隊の機構を心得ておく必要があったからである。野戦・兵站病院の別については、あとで触れる。

軍陣医学は、さしあたって、熟練度を要求される軍陣外科をはじめ、衛生学、細菌学、毒ガスなどの講義がつづいた。

軍陣外科は、要するに切った張ったである。前線では、「切った」の技術がものをいう。後方では「張った」の医術に比がかかる。

またまた話が『悪魔の飽食』にもどるが、七三一部隊において、細菌に感染させて、臓器などを開腹してしらべる生体実験用の敵捕虜をマルタ(丸太)と呼んでいた事実は、この労作によって世に知れ渡るところとなった。なんとも、象徴的な呼称である。この生体実験用の人体に対するマルタという呼び名をあきらかにすることによって、七三一部隊の本質が、すべて露呈したような印象さえ受ける。

そうであろう。敵捕虜といえども「人間」である、というような人道的な光線の照射は、まったくない。「人間」にあらず、実験用の「人体」であり、それを実験に供するときは「人体」にすらあらず「丸太」なのである。

まさに神をおそれぬ、悪鬼の仕業といわねぱなるまい。そうではないか。もし仮に、朝夕のラッシュ時のターミナルや繁華街に立って、おびただしい人の流れを「人体」という目で跳め、実験用の「丸太」として平気で数をかぞえることができる人がいたとしたら、それは人間でなく、まさに鬼の眼であり、実際問題として精神病理学的にいって、これまで、どれほど残忍な殺人犯罪をおかした人間でも、この悪鬼の眼はそなえていなかったと断言してもまず間違いはない。

ところが戦争というものは、その残虐な殺人者さえ持ち合わせていない鬼の眼を、人体に移植するのが基本的な作業なのである。前線で敵軍と対峙した将兵が、相手に「人間」を感じたら、戦闘にはならない。たとえぱ、こちらをうかがっている敵陣の十人の兵士の一人一人に父があり母があり、あるいは妻や子まであるかもしれず、戦時でなかったら、何を生業とし、いかなる子であり親であったか、というような人間的好奇心を瞬時でも抱いたとしたら、その時、こちらは、敵弾を蜂の巣のように浴びているであろう。食うか食われるかの局面において、十人の敵兵は、十本の丸太ン棒に見えることこそ、戦士の必須条件なのであり、鬼の眼をもって敵を撃つことができてはじめて、戦場で生存できうる資格がある。

それが、戦争なのである。

戦争という営みの一切は、そういう最前線の非人間性につながっている。私の軍事体験でいえば、軍医という任務がまさしくそれであり、軍陣医学が非人間の思想につらぬかれていた。一般の医学では、傷病者の治療・延命がすべてのものに優先する。なにがなんでも治療であり、なにがなんでも延命なのである。ところが軍陣医学では、戦略が絶対優先である。どこの軍隊でも窮極的には、勝つ、という目的のために行動している。最後は、勝たねばならぬのである。その最後の勝利という目的のために、攻めたり退いたりしている。そういう軍事行動の絕対優先の中での傷病兵の治療であった。

軍医学校において、軍陣医学と並行して、戦術の講義が行なわれたのもこのためであり、戦術の講義を受けることにおいて、私たちは軍医がたまたま戦場という舞台にかけ上った医者ではなくて、軍医の行動も戦略の一部であり、いや、軍医はなには措いても戦略至上の中で立ち働かねばならぬという原理をたたき込まれた。

戦術は、講義だけではない。基礎戦略の講義があり、机上演習では、戦陣の模型をつかって、仮想の戦線が展開され、私たち、医学のこと以外には、まったく知識のない若者も作戦に参加させて、戦争とはなにかということを、戦場では軍人としていかに振舞うべきかを、徹底的に滲透させていった。

そして、実際に富士の裾野で軍事演習を行ない、戦場にちかい体験もさせられた。この演習は凄かった。なにが凄かったかといっても、戦術の神様とさえいわれていた桜井徳太郎大佐が陣頭指揮をとったことである。桜井大佐は、日中戦争当時、興安門で負傷して、内地に送還され、軍医学校に治療と保養をかねて入院していたが、だからといって、じっとしているような人ではない。入院中の身でありながら、陸軍大学の教官もやり、大演習の指揮もとった。

かなり大規模な演習だったと思う。愛知県岡崎のデパートに前線本部を置いて、ここを軍司令部とし、青組、白組に分けて、実際に兵を動かし、作戦を展開した。なにしろ昭和十七年の初頭、わが日本軍は、陸海軍をあげて勝った勝ったの時期である。模擬戦闘は、ずいぶん景気のいいムードの中でくりひろげられた。

私たちはそこで、野戦病院の設営やら、兵站病院との連絡などを、実地に学んだ。医療活動だけでなく、前線の指揮もやらされた。戦場で、士官が戦死、あるいは負傷してしまったとき、軍医が指揮をとらねばならぬ局面もありうるからであった。

戦場の医師

話は、いささか脇道に外れた。ここは軍陣外科における切った張ったの、「切った」の話題である。

右の事情で前線における軍医の治療活動は、すべてが戦略優先という大前提下であるから、内地の、平和時のようにはいかぬ。手足を負傷して、あるいは被弾して、化膿がひどくなった場合など、平和時なら、可能と思われるあらゆる治療をこころみることができる。

たとえば、傷口に土や泥がついていたときは、まず破傷風の発生が懸念される。破傷風――破傷風菌またはその胞子のまじった土・汚物に外傷や創傷が触れると、そこに菌が付着し、菌の排泄する外毒素のために脳や脊曲がおかされて、一定の潜伏期のあと、全身が硬直し、けいれんを起こして死にいたらしめるという、おそろしい、急性伝染病である。これがためには、まず、汚物の付着した傷口を、外科的に処置し、破傷風血清を大量に注射しなければならない。ついでながらこの血清、わが国の細菌学者として世界的に知られた北里柴三郎がはじめて純枠培養に成功した成果にもとづくものである。ただし、有効期間が比較的短かいから、傷口が治るまで連続して注射をしなけれぱならない。悪化すれぱ、さらに高度な医療を必要とする。充分な医療設備と、医師や看護人がつきっきりではじめて可能な治療なのである。

しかし当時の日本陸軍の軍が行動の範囲では、とても負傷兵一人あたりに、破傷風の予防と治療を施せるほどの野戦病院の設備はとうてい望むべくもなかった。なにしろ、前線というところは、戦死者や傷兵の量産場所なのである。そこで、あきれるほど多量に産み出された患者は、応急処置を受けてどんどん送られてくる。限られた医師(軍医)や看護人(衛生兵)の手に余ることは、すでに戦いの前からわかりきっている。

そこで、治療が手遅れになって、一命をも失うなら、いっそ——というのが、戦場における医師の判断のポイントになる。また、一人のために多数を失うことはできないという「数」の論理もある。

銃弾による複雑骨折もどうようである。平和時なら、じゅうぶんな外科的、整形外科的治療で患部以下の末端まで含めて、完全に元の形と機能に復することは、可能である。が、戦場では、右の事情下にある。

そういう状況を想定したとき(実際に軍陣医学をすすめてきた体験から)、医師の施すべきもっとも迅速で、数の論理に忠実な施術はなにかというと、答えはおのずからあきらかであろう。

「切断」である。

こうした場面での医師の対応は、医学的蓄積よりも腕である。こういう単純な外科的手腕は要するに熟練ということがものをいう。切断手術は局部に麻酔をかけ、手術用のノコギリで皮膚からゴシゴシとひいてゆく。皮膚と筋肉と骨と……微妙に手ごたえが違うものの、要するに、丸太ン棒をゴシゴシとやる要領とすこしも変わりはない。

つまり、戦争という状況は憎むべき敵スパイだけでなく、同胞の、ともに死線をかいくぐってきた戦友をも、いったん傷ついたら丸太ン棒扱いすることが強要されるのであった。実際、私はビルマ戦線において、数えきれないほど兵士たちの手や足をゴシゴシとやったものであった。

むろん、実際の手術にはこの間、当然のことながら、筋肉と一緒に血管をも切断するから、手術の助手は手早く、鉗子で止血しなけれぱならない。内地の病院なら正規の看護婦がこれにあたる。野戦病院は、衛生兵である。衛生兵については、くわしいことはあとで触れるが、要するに応召の兵の中から選抜して軍で専門教育を施し、正看護婦程度の知識と技術を有した軍医助手である。止血はその衛生兵がやる。なんのことはない。医学のプロフェッショナルである軍医が下等な治療に汗を流し、短期養成の衛生兵が比較的高度な技術を要求される部門を担当する。あべこべなのである。このあべこべ現象を随所に見せるのがまた、軍隊というものであった。

そして、腕なり足なりをストンと切り落としたところで、特殊なヤットコ状の骨断器を切断面からさし入れて、骨の先端部をそぎとる。そうしておくと、やがて切断面の筋肉が盛り上がり、巻き込んだ形で、卑近な形状でいえぱ、プタマンジュウのように癒着する。

すでに述べたように、医専での私の専攻は内科だった。したがって、普通の医師としてのコースをたどっていたら、このような、医学的にはアホらしいかぎりの作業の腕をみがくこともなかったであろう。内科を専攻して、聴診器で聞く心音のささやきや、触診における指先の微妙な感触で内臓の疾患を診断して治療法を決める医学を学んだものが、医術の名のもとに、同胞の手や足を丸太ン棒のように切り落とす作業に従事しなけれぱならない。それが、戦争というものなのであった。

それだけではない。軍医は、傷病兵に対する、一種の処刑権さえ掌握していた。そのことも、ちゃんと軍医学校での教育の中に入っていたし、私自身たしかにこの手でその権利を行使した。

この教育に関しては、実に巧妙であったと思う。たとえぱ、事実はその通りでありながら「処刑権を保持している」などとは、ロが裂けてもいわないところに特徴がある。

だいたい軍隊というところは、この場合、旧日本陸軍にかぎっていえば、軍そのものが巨大な官僚機構であり、人殺しというだいそれた行動をとるための集団でありながら、その内部に位置する者は、自分をまもることを第一に考えるといった不思議な体質をもっていた。

たとえば、この件に関していおう。前戦で、軍の転進が決まったとする。この場合「転進」という言葉は聞こえがいいが、要するに撤退であり、もっといえば敗退なのである。敵の圧倒的な攻撃力に防衛の見込みがなく、すごすごと陣地を捨てて、やや安全と思われる後方へ退き下がる、それも転進。敵軍と遭遇して、一戦も交えることができず、一目散に逃げ帰った兵士が、いつの間にか団子になって司令部の近くまで戻ってきたのも転進。つまり、言葉の詐術なのである。この言葉の詐術でいえば、銃後の国民に対して噓ばかりついていた大本営発表の基本理念であり、国民に大嘘をつきながらその嘘の情報路をたどってみると、いつの間にやら責任の所在があやふやになっているというのが、巧妙さの神髄といえた。

そこで、転進。部隊はまとめて、後方へ退がる。すると、足手まといになるのが、野戦病院に収容している重症の傷病兵である。転進とはつまり敗退なのであり、背後に敵を背負いながら、命からがら逃げるのだから、とても傷病兵を担架でかついで、というような行動のゆとりはない。そういう場面で軍医に下される命令は、

「適当ニ処置スベシ」

適当、という言葉の絶妙の響きはどうであろうか。普通一般の語意でいえば、うまくやれ、要領よくやれ、ほどほどにやれ……となるが、厳密にいえば、当(理にかなう)に適せよ、なのである。したがってこの場合、ほどほどにせよでもいいし、理(法をも含む)にかなった処置をとれ、とも解することができる。

その理にも二通りの解釈がある。

ヘイグ国際条約および国際赤十字法の国際法にしたがうなら、身動きのつかぬ傷病兵は、収容施設(野戦病院)に赤十字の旗印をかかげ、傷病兵のみ残留せしめて、賊闘員のみ撤退する。

すると敵はこれらの傷病兵を手厚く看護し、治療をつづけねばならないことになっている。

ところがわが軍は、かの有名な「戦陣訓」を背景とした、独自の「理」がある。「生キテ虜囚ノハズカシメヲ受ケズ」である。敵におめおめとつかまるぐらいなら、自決して果てよ、というのである。

むろん、わが軍のこの場面における適当とは、百パーセント後者を指す。自決せよ、なのである。が、ヘイグ条約および赤十字法はこれこれだが、上官の命令として戦陣訓の精神にそうべきである、という具体的命令を断じて下さぬところに、ずるさがあろう。

そして、その適当を軍医に命じるあたりが、ずるさのずるさたるゆえんなのである。自決せよ、はよい。が、自決という行動すら実際問題として取れぬものは、どうすれぱよいのか。兵科の士官(戦闘員)なら、その殺人兵器を行使しなければならぬであろう。銃殺である。実際に拳銃で撃っていったという話を、いくつか聞いている。が、銃殺ではいくら死亡していく本人の希望とはいえ、光景としてむごたらしすぎる。いかにも殺戮そのものの情景ではないか。

そういう次第で、軍医におハチが回ってくる。軍医のやれる適当とは、医学的処置しかない。軍医学校における教育の巧妙さは、そういう場面設定まで導きながら、最後の手順については、言明しないことであろう。つまり、どのようにせよ、とはいわないのである。それでいながら、医学的処置というまことに具体性のない言葉で、なんとなく一同が、同じ「処置」に思いあたるから不思議であった。

その暗黙の結論にしたがって、私は前線で実際に傷病兵に処置を施した。自決用の手榴弾が炸裂したのだが、死にきれなくてもがいている三人の兵隊の頸動脈を、メスで次々に切っていった。これが、暗黙のうちに教わった、もっとも迅速かつ確実に施せる医学的処置だった。

この情景については、あとでくわしく触れなければならないが、このとき兵たちは、たしかに「死なせてほしい」と意志表示をした。一人の兵は、私のほうへ血みどろの手をさしのべるようにして、

「軍医どの、死なせていただきたいのであります」

と哀願した声は、今も耳底に残っている。したがって、平和時の「法」をあてはめるなら、私がこのとき軍務として執った行動は、自殺ほう助にあたる。しかし、その手順を仔細に検討すれば、あるいは殺人に相当するかも知れぬ。彼(傷兵)が自らメスを握って頸動脈を切断しょうとしたのを私が介添えしたのなら、それはほう助だが、そうではなくすべては私一人の行為だったのだから。

くりかえすが、これが「戦争」なのである。敵捕虜だけでなく、戦友の肉体を丸太ン棒のように扱い、はては転進の足手まといになると判断すると、自決を強制し、自決するカのないものは医学的に殺害する。

戦争というものが、勝つ、ということを大前提にして行動するものだとすると、いったいこれは何なのであろうか。彼らは、勝つために死んで行ったのか、いや、私の手にかかっただけなのか。彼らの生死は、この局面で戦争の勝敗とは何のかかわりもなかったはずである。彼らが助かって、敵軍の手で治療が続行されたとしても、その後の戦局には、何の影響もなかったはずである。彼らは、戦争のために命を絶たれたのではない。まして、まもるべき祖国のためにでもなく、日本国民のための人柱でも何でもなかった。

彼らは「精神」という虚構のために、死を選んだ。いや、選ばされた。「戦陣訓」という国際法にさえ背を向けたアジテーションに意のままに操作されて、死なせてくれ、と軍医にせがんだ。私は「精神」のために自殺をほう助した。弁解するわけではないが、せがまれて私は、頸動脈を切った。が、死なせてくれとせがむ気力も、意志表示するだけの生理反応も示さぬ傷兵に、「適当に処置」した軍医は、あるいはなかったか。すると彼は「精神」のために、戦友を殺すという行為をしたことになる。

この際、精神の善悪は問うべきではないと思う。精神とは、信ずるものにとってはすべて「善」でなければならず、善と思うがゆえに信奉できるという性質のものだからである。

ただ、「精神」のために殉じるということを、美意識でとらえてはならないと、私は私の体験から、強調せずにはおれない。

(中略)

第四章 悪魔の生体実験

戦局の緊迫と兵士の動揺

(中略)

そういう戦局の逼迫は、師団や野戦病院の末端にも伝わり、兵たちの不安をかき立てているようであった。私がメイミョウに出張する前、野戦病院はおおいに退屈していた。それが、わずか三ヵ月で変貌していた。それだけに、戦局のあわただしさが実感できた。

召集でいやおうなしに引っ張ってこられた兵士たちにしてみれば、たとえ野戦病院にあっても、今日一日、無事であってほしい、早く日本に帰りたいというのが本心で、正直にいって、一刻も早く弾雨の中へ飛び込んで行きたい、という者はいなかったであろう。

だから身近の兵たちの、妙にそわそわした身ぶりで、その動揺ぶりがわかるのである。吉田当番兵がそうであった。私が帰隊してから態度が落ち着かず、なにか物いいたげな様子なのである。

そこで、私のほうから声をかけた。何か、いいたいことがあったらいってみよ、何をいっても、いっさい不問にするから……と。するとはじめて口を切ったのが、

「日本は、この戦争に勝つのでありますか」

という、軍人として上官として、返答に困るような素朴な質問だった。そして、この質問は、軍隊での関係を超えた人間的絶対信頼の上に成り立っているといわねぱならなかった。もし仮に、兵科の将校にこんな質問をしようものなら、足腰立たぬほど張り倒されるか、重営倉に放り込まれるに決まっていた。なぜならば、日本軍に敗戦という事態はありえず、それが「陸軍

無謬」というものであり、無謬を否定することは、陸軍の存在そのものを否定する論理となるからである。

ともかく私は、答えなければならなかった。上官としてなら「陸軍無謬」でよい。それは軍隊においてのみ(もっというなら軍隊だからこそ)正解だからである。が、ここは人間として問われている。

正直にいって、これについての返答は出せなかった。私自身、この時点で日本軍が戦争に敗けるなどとは思ってもみなかった。かといって、陸軍無謬の論法の信奉者でもなかった。陸軍無謬の論法だと敗けない、ということは即「勝つ」という結論に結びつく。だが、私たちにこの特殊な論理構造が、なんとしても馴染めない。

それが兵科将校と、各部将校の違いなのであった。

各部将校は「物」と「数」を扱う仕車であり、物と数以外の何物も入り込む余地はない。軍医の仕事でいえば、千人分のアテブリンはあくまで千人分なのであり、これを二千人に用いることは断じて不可能である。けれども、兵科の将校は基本的に戦闘員としての「人間」を扱っているから、兵技の熟練度や、いうところの「精神力」でもって、千人分の兵員を二千人の兵力として使うことが、一つの大課題となっている。

だから、千人分の兵力では敗けるかもしれないが、それを二千人分に用いることによって「勝てる」という計算も成り立ちうる。実にこれが日本軍が自己肥大し、今次大戦を招いた本質の一つだったといってよい。ついでにいえばそのくせ兵科将校の頭脳のなかには「員数」という言葉が巨大な影をおとしており、なにがなんでも数をそろえるというおそれいった発想が、ついには数における質の吟味という思想の本質を追い越してしまっていたのも事実である。

これについていえば、インパール作戦のさなか、戦場の兵士が補充がきかなくなると、急拠、野戦病院の軍医に五体のそろっているもの、片腕が吹っ飛んでいても歩けるものなどを選別させたという。これに選ばれたものは、いやおうなしに前線に追いもどされ、四十度の高熱をつづけるマラリア患者や、貫通銃創で肩のまがった老兵まで、戦闘に参加させられたという。

これはもはや、「員数」だけであって「兵力」の計算にはならない。こういう「数」を千集めても千の兵力が出せるどころか、かえって足手まといになって全体の戦力を百も二百も、あるいは半数の五百人分をも殺ぐことは自明である。これぐらいの計算は、集団でケン力をするときの、ガキ大将でも目論見がっく。それがエリート中のエリートといわれた陸大出の参謀肩章を吊るした連中が企画するのだから、もはや狂気の沙汰である。彼らがこの作戦で企画したのは、戦闘に「勝つ」ことではなくて、多くの同胞を友軍の犠牲を強いつつ、戦場において敵弾で屠殺してもらうことだった、というほかはない。これが、「陸軍無認」の論理の帰結であった。

話を本筋にもどす。この戦争に勝てるか、と問われたときの私の応対である。

まさか、敗けることはあるまい、と本心、思っていたことについては右に書いた。戦争に敗れてすっかり面目を失うのは職業軍人であり、軍の指導部に位置する人であり、これらの人々は自分の保身のためにも、なにより敗けないという手だてをして、戦争に臨んでいるはずであった。私だけでなく、みんなそう信じていた。

が、だからといって「勝つ」という論法にまで導くことができないのが、兵科の将校と体質の進う私たち各部将校の発想である。各部将校は「物」は「物」としか見られず、物の質と数でしか(兵士という人間的兵力を含めて)戦力の計算はできなかった。

「たとえば……」

と、私は吉田当番兵にいった。

「貴様たちのもっている銃について、考えてみたことがあるか」

「はつ、おそれ多くも陛下からのお預りものであります」

「いや、そんな精神論はよい。三八式の実際に殺人用具としての効率だ」

三八式――明治三十八年に制式銃として採用されたから、その呼称がある。つまり、第二次世界大戦において、日本軍の主力たる火器は、明治三十八年生まれの古典的銃器だったのである。

たしかに命中度はよい。が、これを操作するわずらわしさは、どうであろう。六発込めの銃弾は、一発ごとにガチャガチャとやらねば弾倉から送られてこない。これに対して連合軍は、自動小銃を標準装着している。手持ちの機関銃と思えぱよい。時代は戦闘の形態を一発必中時代から、身辺より雨アラレのように強雨を噴き出しながら前進する方式に変えていた。

なんのことはない。今から三百六十七年も前、最強の騎馬軍団を率いた武田勝頼軍が、原始的な火加銃を二段、三段構えに放列して、多量発射主義に徹した織田信長軍に潰滅せしめられた長篠の合戦と、原理は同じなのである。日本陸軍は明治三十八年どころか、天正三年以前のあたりで、足踏みしていたことになる。

実際、前線にやってきて敵の鹵獲品の中から、おびただしい自動小銃をみつけたときの兵士たちの驚きは、タイムトンネルをくぐったような気分だったであろう。その雨アラレと銃弾を厩き出す敵軍が、目前にせまっている。

たぶん——と私は、今になって想像する。これについて日本陸軍は、意図的に一発必中式の武装を選んだのではなかろう。いくら頑迷な陸軍上層部でも、戦闘が集団戦をとっている以上、弾丸を多量に発射する能力を有するものが優位に立つという原理さえわからぬということは、なかったはずである。が、その呆れ果てるほどの弾雨を放出する大消耗戦に耐えうるだけの生

産力のない悲しさが、まるで鎌倉武士みたいな一騎打ちの殺人美意識「一発必中主義」を、強調せずにはおれなかったのではあるまいか。

「なあ、吉田当番兵よ」

私はこの場では、兵器の違いだけにとどめ、

「明治三十八年から四十年間の医学でいうとな、たとえば、顕微鏡の発逹によって細菌というものが発見されている。細菌という病原体がわかることによって、血清や化学合成剤の開発がすすみ、ジフテリアや赤痢、コレラといった恐怖の伝染病も克服されるにいたった。これには、北里柴三郎(破傷風菌の培養に成功し、血清療法を発見)や志賀潔(赤痢菌を発見)といった日本医学者も、世界的に貢献した。いわぱ、この点についての研究や医療では、日本は世界的水準にあるといってよい。しかし、兵士の武器が世界的水準かというと、これは首をひねらねぱならぬ。

もっというと、明治三十八年といえば、わが国にはまだレントゲンが実用化されていなかつた時代だ。そういう時代の機械で胸部透視だけでなく、脳外科の分野の頭蓋骨をたたき割って治療しようという要求にこたえられると思うかね。私の、この戦争についていえることは、それだけだ」

と説明した。

「すると、敗けるのでありますか」

その点については、私自身、まるでわからない。

「ま、われわれ専門家でないものは、無用な心配をしないことだ。戦争に敗けないように、軍の偉い人たちは、いろいろ手だてをしている。前線でドンパチやるのが、戦争のすべてではない。戦争とは、国家同士の闘いの、一手段にしかすぎないのだから……」

(中略)

狂気の軍医中尉

このように、戦局の逼迫が野戦病院にもひしひしと感じとられるようになると、兵士たちの気持もかなり荒んでくる。よく、禅なんかに凝っている人で、戦場にある戦士の心境として「平常心」を得意気に説く人がいたが、冗談ではない。平常心で、大量殺人兵器たる機関銃の引き金を引きうる人がいれば、その人にとっての「平常」は鬼の平常であり、退却する敵軍の背に

「平常心」で銃剣をつき立てることができたら、その人の「平常」には、周囲に誰も住めなくなるであろう。

戦闘とは、精神医学でいう「狂気」でこそ行ないうる行為なのである。

そして、狂気の一歩手前の状況が、精神医学のもっとも病理学的対象となりうる時といっていいだろう。つまり、敵と対峙している最前線にあっては、兵士はもはや幸福な狂気の状況といえる。ただひたすら命じられるとおりに行動し、恐怖もなにもただひたすら銃弾を敵兵に送りつづけている。そして行動の停止、または、新しい局面の展開となり、戦闘が熄んだとき、恐怖ということを含めた人間の感情がよみがえるといわれている。人間の感情がよみがえらなかったら、その人物は、敵弾にあたって死んでいる。

だから戦場における発狂者について、敵弾のビュンビュン飛んでくる最前線より、後方において出るという、興味ある報告がある。ビルマ戦線においても、かのインパール作戦においても、司令部のあたりで多数の患者が発生したといわれている。

ちょうどこの時期の、第五十六捜索隊センウイ地区駐屯司令部および第四野戦病院が、これに近い状況だったといえるだろうか。

だれも口には出さないが、恐怖と不安で仮に一人がワァーッと叫んで裸で飛び出せば、われもわれもとあとにつづくものが出そうな、そういう雰囲気であった。

そういう雰囲気の中で、ついに人間として医師として成しうる、最大の魔性が発揮されたのである。

人体実験である。

それも、かの七三一部隊におけるマルタの切り刻みをはるかに上回る、無益な人間の惨殺が、一人の軍医中尉の手によって行なわれたのである。今、無益な人間惨殺と書いた。だいたい、人体実験という非道において、有益無益もあったものではなく、仮に有益性があるとしても、医師として手を染めるべき事柄ではないであろう。しかし、もし仮に百歩ゆずって七三一部隊の人体実験が行なわれてしまったあとで、既成事実として是非は別としても、いやおうなしに認めざるをえなくなった時点で、その非道をふりかえったとき、なにかその非道によって人類が共有できる<益>を得ることがなかったか、と、せめて非道の儀牲になった人たちのために思ってみるのが、人情の一つの働きというものである。ことわっておくが、だからといって非道を容認しているのではなく、犧牲者の冥福を祈るしかない今となっては、せめてものよすがにという思いを、とりあげているにしかすぎない。

ところが、この場面ではそういう鎮魂の思いの余地すらない酸鼻が、まったく酸鼻だけを目的として行なわれたのである。

ここは余計な感想を述べるより、ありのままに事実を報告するにとどめたい。

実験者の名をX軍医中尉としておく。フルネームの公表だけはお許し願いたい。この人、戦後まもなく、ある事情で、青酸カリをあおって自殺した。その遣族がある。その人たちのために、私はなんとしても名を出すにしのびない。また、この人の野戦病院における、ときとして異常とも思われる振舞いについても、同じ理由で省略する。

ただ、この人の異常さにたまりかねた部下の衛生兵たちが反乱をおこし、X中尉を袋だたきにした事件がのちにおこっていることだけは、奇妙な論法だが、X中尉のために申しそえておきたい。この当時、上官に対する反乱は銃殺に価いする行為であった。事実、反乱をおこした下手人の五名があげられ、うち三人が軍法会議にまわされている(結局、敗戦であいまいになった

が)。X中尉直属の部下だった衛生兵たちをして、銃殺を覚悟で反乱する以外、諌める方法がないほど、彼の精神は戦争のために冒されていた――というのが、彼のために付言した理由である。

なお、左に述べる事実については、私の他にもうー人目撃者がいる。やはり同僚の軍医中尉で、現在、佐賀県に在住している。戦史の発掘など、この方面の研究者で、この事実に関する証言をさらに求めたいかたは、筆者のもとにご連絡いただきたい。目的次第では、快くご紹介を申しあげるであろう。

戦慄の生体実験

さて、以下に情況を書く。

この時期——というだけで、正確な日時の記憶はない。このあまりに衝撃的な事件については、忘備のためにある程度、詳細にわたるノートをとっておいたのだが、のちの敗走の際、これを納めた将校行李もろとも焼失してしまった。

私が、週番(当直)将校についた夜だった。

夕食をすませて、各病舎を巡察しているとき、呻き声の交錯した異様な物音を聞いた。どこかの病棟の患者の容体でも変わったのかと、声をたよりに東の病棟をくまなくまわったが、それらしい患者は一人もいない。しかも、物音がつづく。不審に思い、病舎の窓から外に目をやると、灯が一つ洩れていた。

もう一度、野戦病院の周辺図(八七頁)を御覧いただきたい。東病棟のさらに東の三角印が、その灯の洩れでた場所である。そこは畑であり、畑の中にいつの間にか、軍用テントが一張り張られていた。この天幕は前線に仮設して、傷兵の手術や処置を行なうための臨時の施設である。

そういう非常用の施設が設営されることがおおやけに、つまり長井院長の認可のもとに行なわれたのなら、当然、週番士官の私の手もとに報告がなければならない。なぜならぱ、私の巡察の任務は当然、その臨時の施設をも含まれているからであり、もし、巡察において臨時施設の異常を見落としたら、私の責任が問われることになるからである。

それが、ないところからすると、これはあくまでも非公式であり、つまりは「秘密」の何事かが行なわれていることになる。そこまで思い及んで、私にはピンときた。

<X軍医中尉ではないか>

ほかでもない。このX軍医中尉ついては、その頃から野戦病院内で「妙なことをしている」という噂が立っていたからである。が、さすがに若い私には、その「妙なこと」の中身までうかがい知ることはできなかったのである。

私は天幕に近づいて行った。

おりから雨季の真っ只中で、センウイも猛烈にむし暑く、「秘密」の作業にもかかわらず、密閉した中で行なうことは不可能で、たしか四方のうち二方は開放状態だったと思う。灯は、そこから洩れていた。

(中略 人体実験準備を目撃)

そして、たちどころに、これから行なわれようとすることを了解した。二つの生きたままの人体(もはや、人間というには彼らにとって冒涜であろう)は、昨日、あるいは今日まで、重慶軍のスバイとして、自軍に敵日本軍の情報を送りつづけてきた男たちだったに違いない。それを、センウイ駐屯司令部付の憲兵がつかまえ、銃殺刑をいい渡し、銃殺刑をいい渡した段階で憲兵隊は敵スパイの死体として、この野戦病院へ送り込んできたはずであった。

憲兵隊の認定では「死体」だが、現に生きているという事実が、無残きわまりなかった。

実は、その前に、この同じ第四野戦病院で、生きている「死体」を見たことがある。生きている「死体」が、生理的に「死体」になるまで見とどけたことがある。死体と称された「生体」を、完全に死体にせしめたのは、Sという軍医大尉だった。医者が、その作業に手をくだした。その一部始終を、私を含めてかなり多くの人が見ていた。

場所は、野戦病院の中だった。たしか、病院隊長室のすぐ西あたりだったと思う。その一隅に穴が掘られ、その前に目隠しに後ろ手に縛られた敵スパイが、カエルのように抑えつけられていた。声はどうだったか、そういう場面には、はじめて出くわす私は、さすがに動転していて、そこまでの記憶はない。ただ、カエルを踏んづけたみたいな生体が死体に変化する直前という、いずれにしても厳粛な瞬間において、やや滑稽な格好だけは奇妙におぼえている。

S軍医大尉は、銃剣術五段という猛者だった。それが、軍刀の試し斬りをかねて銃殺代行をひき受けたのである。白刃は二度振りおろされた。ビュッと血が噴き出して、それが男の最後の生理の反応となった。死体は穴のなかに蹴り込まれ、兵隊がその上に土をかけた。弔いというような気分はみじんもなく、ゴキブリをー撃したあと、ちり紙でつまんでゴミ箱へ捨てたあとのような、妙にさばさぱした顔つきだったことに、私は正直いって舌をまいたものである。階級だけは士官でも、実際に敵弾の中をくぐり、白兵戦を演じてきたあの兵隊たちにはとてもかなわない。

話をもどしてこの場面でも兵隊が三人いた。衛生兵だった。しかし、この場面ではさすがに、斬首刑にした敵兵の死体を始末した兵のような顔つきではなかった。三人とも手術着を着けながら顔をこわばらせて、二つの人体から目をそむけるようにしていた。

主宰者は、やはりX軍医中尉だった。ついでながら、私とX軍医との階級は同じであるが、私より先に中尉に任官しているので、先任将校といって軍律では上官に位置していた。つまり、もし仮にそのときの私が、人体実験という事の重大さに、ヘイグ条約的、人道的良識にしたがうにしても、阻止する力はいっさい、なかったのである。それどころか、逆に私が命じられて、助手をつとめさせられる結果になるであろう。

「いくぞ」

とX中尉が低くいった言葉だけが、妙になまなましく耳底に残っている。それを合図に四人は大型のマスクをかけた。

(中略 睾丸切除実験を目撃)

私はかつて、「地獄絵」を見せられて、夜も眠れぬほどの恐怖をあじわったことがある。まだ学齢にも達せぬ頃だった。それは、例のトゲのいっぱいついた鉄棒をもった鬼が、その鉄棒で亡者を打ち砕き、あるいは亡者の腹を割いて、中の内臓やら肉を喰らっている図だった。それは、仏教画というよりも道徳的ないわゆる「勧善懲悪」のために描かれたもので、生きている間に悪行のかぎりをすると、こんな目にあわされるよという教訓のためのものだったが、子供心には心の半面でそんなことがありうるものかと疑いつつも、震え上るほど恐ろしかったものである。それが死後の世界どころか、この世において今、現に行なわれているのである。

(中略 空気実験注射を目撃)

七三一部隊の非道をこえる

話はとぶ。

森村誠一氏の労作によって、七三一部隊の人体実験や、これにともなう生体解剖という人道をあざむく悪魔の所行のかずかずが、明らかにされたとき、私がもっとも関心を抱いて読んだ証言内容は、細菌に感染させて臓器を摘出するさいの手術の方法であった。これによると、すベて麻酔をかけた上で、解剖を行なっていた。つまり、生体標本にされたマルタは、人間としては仮死状態のままだったのである。私はそれらの証言をたしかめて何度も太い吐息をつかずにはおれなかった。

実に、私の目撃した生体解剖は、この七三一部隊を上まわる内容のものだった。二体とも麻酔はかけず、完全な生体の状態で行なわれた。しかも最初は睾丸の摘出という、生理的にはもっとも過敏で、したがって損傷を加えれば当然、他の器官のどこよりも激痛を感知するくせに、直接的には、即、死にいたらしめぬ個所をひらいて「悶死」の実験が行なわれた。これは、麻酔下においては断じて実験結果の得られぬ事柄である。

石井四郎軍医中将以下、陸軍軍医学校を中心とする多くのスタッフと、大学病院の教授陣といった、時代を代表するような外部の医学水準の参加と、ぼう大な予算と、そして憲兵隊をふくむ陸軍の組織をあげたといってもいい規模で行なわれた非道を、内容的にさらに上まわる非道が、たった一人の軍医中尉の私的(週番将校の私の巡察範囲にはなかったから、当然そういうことになる)範囲で行なわれたのである。

この実験を行なうにいたった、X軍医中尉の動機は、当人が戦後自殺してしまい、それについての報告等もいっさいない以上、永遠に不明である。悶死の実験的掌握という魔性にささえられた医学的関心がそうさせたのか、あるいは単なる生体の完全生体としての状況においての切り刻み、というむしろ猟奇的分野に属するサディスティックな欲望の故だったか……ただ私は、猛烈な生体反応をする人体への挑戦、つまり、手術の腕を磨くための、ただそれだけのために、地獄絵も顔色を失わしめるような所行に及んだ、という推定だけは、なんとしてもしたくない。

なお、このX軍医中尉による生体解剖について、もう一人、佐賀県在住の証明者がいることについて、触れておいた。が、この人は同じ日、同じ場面を偶然、同時に目撃したのではなかった。その軍医将校もまた、当直の夜に同じような状況を確認している。ということはX軍医中尉がかなり何度も生体解剖を試みていることを物語っている。すくなくとも、二度にわたっては確実な証言がある。

実にむごたらしい同じ実験を、何度もくりかえしたということは、その動機について、手術の腕を磨くため——という推察だけはしたくない、という私の気持を、暗く閉ざしてしまうものがある。

ただし、これには話のつづきがある。

翌日、将校食堂で長井部隊長以下、全士官が昼食を摂ったあと、吉田当番兵がとんでもない裏情報をもち込んできた。昼の焼飯に用いられた肉は、実は人肉だった、というのである。すると、それは前夜、私の目撃したあの生体解体の最後に切断した肉片の一部にちがいなかった。

それを、私だけでなく、長井病院長以下、士官全員が食った。もちろん屠殺者たるX軍医中尉もである。みんな、それぞれの胃の腑におさまり、すでに消化がはじまっていた。もはや、どうしようもない。

その頃、有名な辻政信参謀が人肉を食ったという話が前線につたわっていた。敵兵の英人の肉を塩潰けにしておいて、訪ねてくる人ごとに食わせていた、という有名な話である。単なる無責任な噂か、実際にそうだったのか、私は確かめる術もないので、其偽は不明である。

が、それが、辻参謀の「豪胆」を語る一面として、前線に喧伝されていた事実を、平和な世の人々は銘記していただきたい。そういう、事実とすれば野蛮としかいいようのない、字義どおりの蛮勇が、一つの美意識の世界でとらえられることもあるという――それが戦争というものの本質の一つだからである。

付言

以上、『悪魔の日本軍医』から抜粋した。抜粋した後に、資料の重大性に注目して抜粋したサイトが既にあることに気づいた。

しかしながら関心がやや異なっていたので、そのサイトとは違う部分も抜粋したし、また私は抜粋しなかったがそのサイトは抜粋したという部分もあるのでやはり掲載することにした。

この記録に対して、蛇足ではあるが二つ言及しておく。

一つ目は、この実験によって得られた知見である。それは「野戦病院の軍事医学の範囲内では、成人は無麻酔で睾丸を切除されても死なない」ということだ。睾丸が、生理的には最も激痛を感知するが直接的には死に至らない部分であることを重視すれば、「野戦病院の軍事医学の範囲内では、成人は相当強い痛みでも痛さだけでは死なないので、麻酔無しでも一通りの手術ができる」とも言える。これは著者が気にかけていた「人類が共有できる<益>」である。空気注射実験は、殺人に必要な空気が120ccと意外に多いとわかったことが知見であるし、七三一部隊でも同じ知見を得るために行われていたらしい。

二つ目は、この実験の動機である。著者には残念なことに、それは手術の腕を磨くためだったと考えざるを得ない。

もちろん、中国各地に進出した日本陸軍病院が、手術演習という名目で麻酔有りとはいえ生体解剖を行い手術練習を行っているので、センウイという中国の雲南に近い場所に駐屯していた先任軍医もその手術演習を習っていたかその影響を受けた可能性が高いということはある。

しかしそれに加えて、実験が野戦病院の軍事医学の範囲内に留まっていたということも重要だろう。悶死を掌握するという医学的関心、あるいは猟奇的で加虐的な欲望が動機なら、例えば副睾丸を切開した時に砂を擦り込むといった、さらに痛みを増大させる行為を行っていたはずだ。そういう行為が無かったので、やはり動機は手術の腕を磨くためだっただろう。

空気注射実験は軍事医学として重要な利益がある。つまり、「落伍する傷病は、毒物や薬剤、水すら無くても注射器一本だけで穏便に殺せる」ということだ。兵士が兵器で傷病兵を殺すよりも見た目が大人しいので士気の低下が和らぐ。また、傷病兵を殺す時は大抵劣勢だから物資が不足していることを考えると、手榴弾のような火器を消費しないのも大きな利点である。現に、似たような動機で空気注射を思いついて実行した例があるらしい。

「薬の注射で殺すには,少し時間がかかる.しかし,といって手術室をこれ以上汚すのも面倒だ.そう考えた時『空気注射』……を思いついたのだった.静脈に空気を注入して殺すこと,そうすれば手術室も汚さなくてすむし,薬もいらぬ.その上,時間もかからぬとあっては,一石三鳥というところだ.(中略)せき立てられた森下は,20CCの注射器に一杯空気を吸い込むと,もう一度静脈に突き刺した.また,空気が入りだした.……と思うと,注射器の吸子が動かなくなってしまった.『軍医殿,これ以上入りませんよ』 森下はいかにも情けない声を出して,親指にできるだけの力を入れて,吸子を押してみせた.『そんな馬鹿なことがあるか!!どけッ』 私はムッとして,森下を押しのけると,さし込んだ針を静脈からはずさないように気をつけながら,注射器を握った.『針がつまったんだろう』 こともなげにつぶやいて,吸子を引いてみると,血液は注射器に逆流してくる.つまっていないのだ.私はますます焦り出しながら,ムキに吸子を押すがやはり動かない.」

著者の隊には、後に退却に伴う「重症患者ヲ自決セシメ」という傷病兵殺害命令が出され、衛生兵が手榴弾で殺し、死に損ねた兵を著者がメスで頸動脈を切って殺した。メスを使うのは手榴弾で死に損ねた場合の対処としては適切だが、しかし先任軍医の隊では(部下の反乱が先に起こって不可能になっていたかもしれないが)おそらく手榴弾すら使わず、血飛沫一つ出さずに空気注射でもっと能率的に殺したのではないかと推測される。引用した似たような例では空気注射を行ったのが初めてであり手間取ったということを考慮すれば、殺人手術の腕を磨いたおかげで傷病兵を手際よく殺せたのではないかと考えられる。

しかしながら、次のように考える余地はある。先任軍医は、戦況が悪化して破滅が近い状況に置かれていた。彼は軍医なので戦況に介入できず、不安が増すばかりであった。軍医として相応しい行動を取るという制限下で不安を解消するために最大限の努力を行っていたのであり、それが「戦況悪化に伴う無麻酔手術と薬剤無しの薬殺という、最大限に過酷な状況に勝つ演習によって手術の腕を磨く」という行動だったのではないだろうか。この実験が個人的なものであり、十分手際がよくなっていたのに複数回繰り返されていたこともこれを裏付ける。実は不安を解消するための手慰みであり、錯乱した虐待だった。こう考えても非道なことには変わりないが、軍医としての向上心だけが動機だった場合よりはマシである。