京葉線の東京から徒歩で乗り換えられる駅をまとめてみた

今回のテーマはタイトルの通り京葉線の東京駅から歩いて乗り換えられる駅をひたすら紹介していく。何かと他路線から乗り換えるには遠いだのこんなの東京駅じゃなくて北有楽町駅だの言われている京葉線の東京駅だがそんな特殊な立地だからこそ実は他の路線よりいろんな路線に乗り換えられたりするかもしれないと考え、今回は地図と睨めっこしながら自ら歩いて調べてきた。

※ここに載せた行き方はあくまで一例です。

1. 東京メトロ千代田線 二重橋前駅、都営地下鉄三田線他 日比谷駅

※出入り口が同じなのでまとめて紹介。

京葉地下丸の内口から改札を出て、斜め左に進み、出口5と書かれた階段を上る。

改札を出てまっすぐ進むと国際フォーラム西という交差点が現れるが無視して直進、さらにもう一つ先の交差点も無視して直進すると日比谷駅の出入り口が現れる。

階段を降りて右に進むと東京メトロ千代田線の二重橋前駅、左に進むと都営三田線、日比谷線の日比谷駅、有楽町線の有楽町駅に行くことができる。

日比谷線に乗り換える際にはやや距離があるようなので、京葉線からなら日比谷線の八丁堀を使った方が良い。有楽町線の有楽町は後述するが別で歩けるルートがあるので多分そちらの方が便利。

また、逆をやりたい場合は都営三田線の日比谷駅B7出入り口を探せばOK。三田線だと西高島平方面なら一番前、目黒方面行きなら一番後ろの車両が便利である。(参考: 日比谷 | 東京都交通局)

千代田線の二重橋前からの場合は綾瀬方面なら一番後ろ、代々木上原方面なら一番前の車両に乗って駅の日比谷寄りにある階段を上りそのまま改札を出る。

正面にまっすぐ進むと都営三田線の文字が現れるので他の出口を無視して直進。日比谷駅との境界を越えると出口B7の文字が現れるので左に曲がり階段を上がって先ほどまで述べた道の逆を辿ればOK。

2. 山手線,京浜東北線,東京メトロ有楽町線 有楽町駅

京葉地下丸の内口を出て左に曲がり、東京国際フォーラムとある出口から出る。

階段を二つ上がって地上に出ると国際フォーラムの中に出るのでそのまま直進する。

直進していくとビックカメラのある交差点に出てくる。そこを直進して横断歩道を渡ると(画像緑の矢印)JRの有楽町駅、渡らずに右へ行くと(画像黄色の矢印)東京メトロの有楽町駅にたどり着く。

逆をやりたい場合はJRの場合は山手線外回り、京浜東北線大船方面行きの場合は7号車、内回り、大宮方面行きの場合は9号車を押さえておくと便利。京橋口というところから出て国際フォーラムの方に進み先ほどまで説明した道の逆を辿ればいい。

有楽町線の場合は8号車の9号車寄りを押さえておくと便利。中央改札を出て左に進みD5と書かれたところの階段を上がって国際フォーラムの建物の中に入らず右へ曲がり階段を上がっていくと先程の交差点に出れる(下画像参考)。あとは出た後で左にUターンして国際フォーラムの広場の中を直進すればOK。

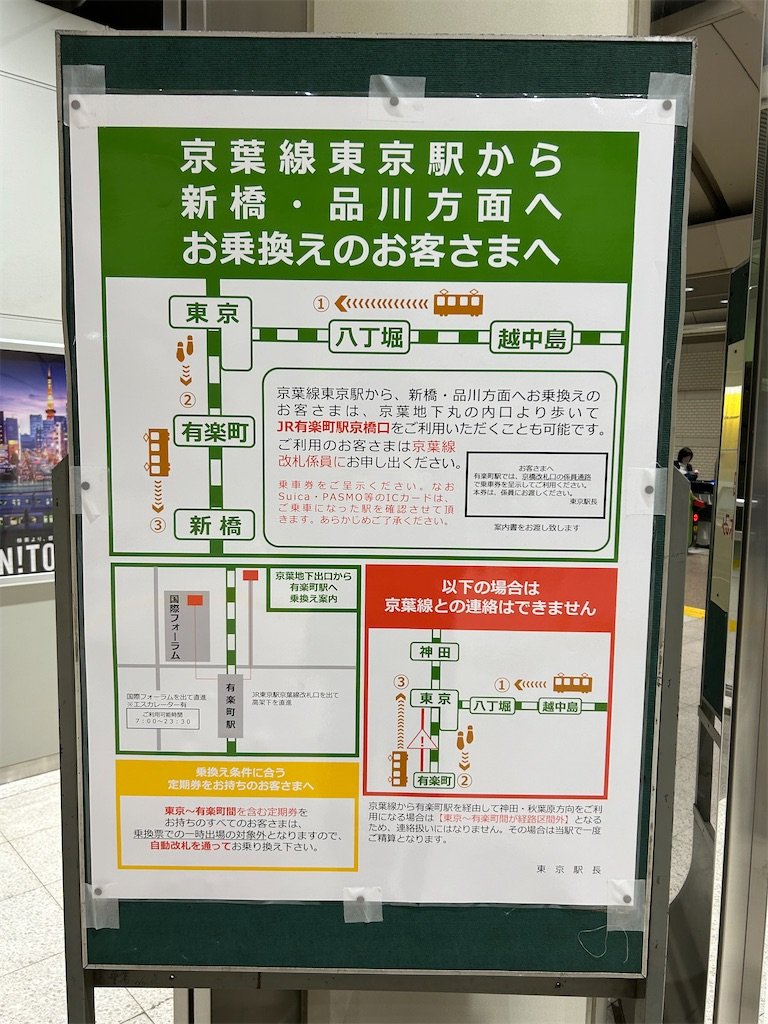

余談だが、JRの新橋、品川方面から京葉線東京駅へ乗り換える(逆も同様)場合は駅員に申告すると改札外乗り換えを認めてくれる。詳しくは以下の画像を参照のこと。

3. 東京メトロ銀座線 京橋駅

京葉地下八重洲口から出て右に進み、出口2というところから地上に出る(上画像2枚参考)

階段から出ると上の写真のような景色が広がるので右を向いてそのまま直進する(下画像2枚参照)。

歩いて行くと三つ目に現れる京橋という交差点を左に渡り、左を向くと京橋駅に辿り着く。

逆をやりたい場合は京橋駅の5番出入り口を探す。出た先を直進し道中二つの交差点のどちらかで左に横断しその後右を向いて直進していくと京葉線の東京駅へ行ける。

4. 都営浅草線宝町駅

※途中まで京橋行くルートと同じなので省略

先ほど京橋駅まで歩く際に出てきたこちらの京橋交差点を無視して直進。そしてその先の交差点を直進すると都営の宝町駅に到達する。

逆をやりたい場合はA4出入り口を探せばOK。出た後ひたすら直進していくと東京駅に辿り着ける。

5. 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅

京橋駅へ行く時同様、京葉地下八重洲口から出て出口2を出て、上がったところを右折する。

少し進むと鍛冶橋交差点というところがあるので渡らずに右折。

そのまま進むと少し先に銀座一丁目駅の看板が現れるのでそこから入ればOK。ビルの中に入り口がありややわかりにくいので注意が必要。

逆に銀座一丁目からのりかえたい場合は出口1を探し、そこから出て直進、鍛冶橋交差点を左折して少し歩くと東京駅の入り口が現れる。

有楽町駅同様、あくまで理論上可能というだけで運賃を少しでもケチりたいなど特段の理由がなければ新木場駅を使ったほうが便利なのは言うまでもない。

あとがき

いかがだっただろうか。なるべくわかりやすく書くよう努めたがそれでもややざっくりになってしまった気がする(特に逆を辿る場合)。念のため、実践される場合はこの記事だけでなく、お手持ちのスマートフォンの地図アプリで道筋を確かめながら行くことを推奨する。

ざっくりと書いてしまったが、少しでも本記事が皆様にとって参考になったのなら幸いである。