美華書館3号活字・Marcellin Legrand・号数制の覚え書き

以前は美華書館2号活字について詳しく書きましたが、今回はやや雑多な感じで書いていきたいと思います。

そもそもなのですが、私が美華書館等の活字研究で仮定していたものが、研究過程で否定されてしまったので今後研究内容をシフトしようと思っています。ただ研究過程でいくつか面白い情報を発見しており、漢字や日本語活字の研究者であればそっちを深掘りしていっても良いかもしれません。ただ私の本来の専門は、漢字ではなくラテンアルファベットなのでそもそも漢字研究自体が副産物といったこともあり、それらの情報を公開した方が漢字の書体研究を行なっている人に役立つのではないかと思って書いている次第です。

研究のきっかけ

そもそも私が19世紀のヨーロッパでの漢字制作を調べたきっかけは、19世紀のラテンアルファベットと漢字制作が奇妙にぶつかる可能性が生じたためでした。

この東京築地活版の明治36年の活版見本は、日本語の活字を研究している人にとっては見慣れたものなのかもしれません。しかしこの活字見本のラテンアルファベット部分を深く考えた人はこれまでいなかったかもしれません。ただとあるきっかけでこの活版見本に目を通すまで、正直なところ私も全く興味がありませんでした。私の20世紀活字の研究がそれほど進んでいない中、自分の頭の中のレーダーに引っかかる書体もない中で、突然不思議な活字が目に入りました。

この東京築地活版の見本の中で、ほんの1ページほどあるフランス語の組版で私の手がとまりました。この活字自体は全く興味がなかったのですが、この組版の中心部分にun long voyageと書かれた部分がありますが、この「l」に不思議な横線が入っているように見えたからです。

フランス語 +「l」に不思議な横線となれば、ラテンアルファベットの歴史に詳しい人であれば思い出す活字は一つ、そう「Romain du roi 」です。

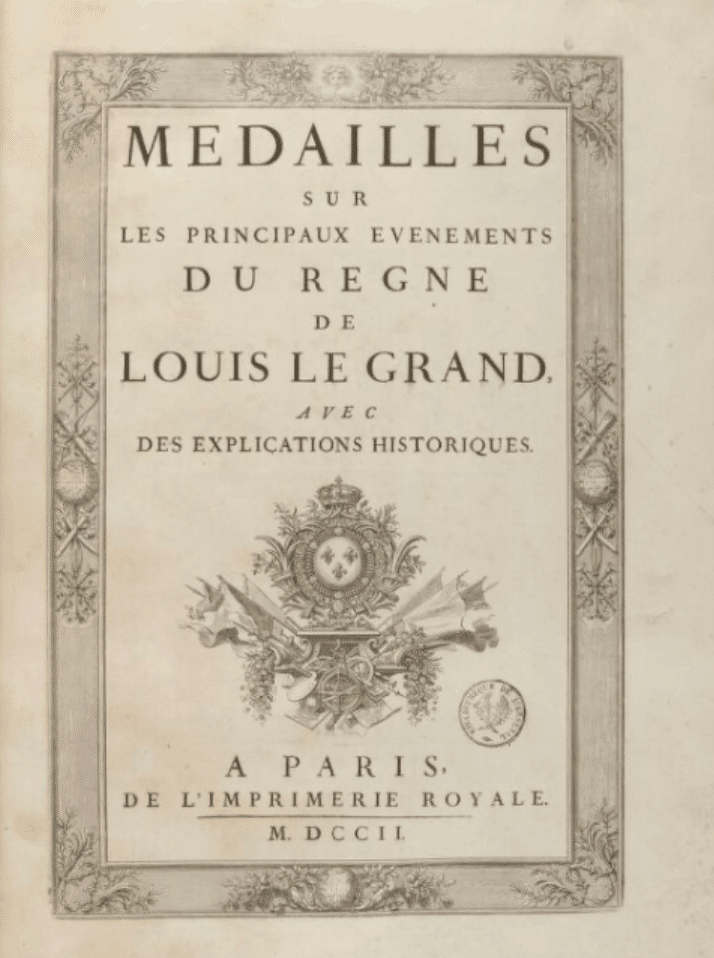

この活字、日本ではあまり知られていませんが、私は活字の歴史の中で2番目くらいに重要な書体だと思っています。ヨーロッパではAldus Manutiusの使用した活字が長らく使われていましたが、このAldusの伝統をはじめに破った書体がこの活字です。その文脈ではこの活字はDidotなんかよりよっぽど重要だと思います。

せっかくなので紹介しておくと、この活字はもともと科学コミュニティーの人たちがドラフトを描き、パンチカッターのPhilippe Grandjeanが活字化しました。もともとのドラフトは定規とコンパスで作図されった文字で、とても実用性がない啓蒙主義的なデザインなのですがPhilippe Grandjeanが活字化したときはだいぶ自然になりました。

この活字があまり有名でない理由を挙げるとすると、某有名書体史の本でしっかり扱われていない、ちょっと実用性に難があるためそのままの復刻が難しいこと(ちょっと現代人から見ると違和感があるが、修正するとそれはそれでこの活字らしくない)、もう一つが実は復刻すると現代でも「違法」になる可能性が指摘されています。

ちなみにこの指摘を書いたのは、James Mosleyという現代でトップクラスの書体の研究者ですので間違いないでしょう。 そもそもなぜこの活字を復刻すると「違法」になるのか、それはこの活字がRomain du roi 英語に直すとRoman of the Kingで王のための活字であったからです。

しかしこの活字を見たすぐは、私は別のことを思い出していました。なせならばRomain du roiであれば、「l」の上部のセリフは両側にあり片側ではないということは知っていましたし、何より書体の歴史家A. F. Johnsonの言っていたことが頭をよぎったからです。

実際ギリシャ文字に関わらずラテン文字のRomain du roiも当時からコピーされていたようで、模造品を作る人々は罰せられないよう、例えば左に突き出た突起物を斜めにしてみたりして、制作者は言い訳のできるよう作っていたとA. F. Johnsonが言っていたからです。というわけでこの活字については、興味深いけど模造品もしくはただ国会図書館の複製が汚いだけで偶然ゴミがついただけだろうと思い半年ほど忘れていました。

研究再会

そうこうするうちに、私は別件で日本の古いアルファベットについて調べていました。(これに関してはまたそのうち公表できたらと思います。)いろんな資料を読み返している時、久しぶりに読んでいたDaniel Berkeley Updikeの本で 面白い資料が目に入りました。

これはフランスの王立印刷所(現在の国立印刷所)の、設立から1825年までの活字の変化を示すものでキャプションにはComparative Table of Types used by the French National Printing House from its foundation to 1825とあります。

(この表の上には作者の名前が載っていますが、一番右のGaramontは有名な間違いのやつでしょう、どうみても16世紀のGaramontの活字ではないので。)ここで私ははたと手が止まりました。作者PAR M. MARC LEGRANDの活字の「l」があの東京築地活版の見本で半年前に見たものとそっくりに見えたからです。しかも作者がPAR M. MARC LEGRANDです。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?