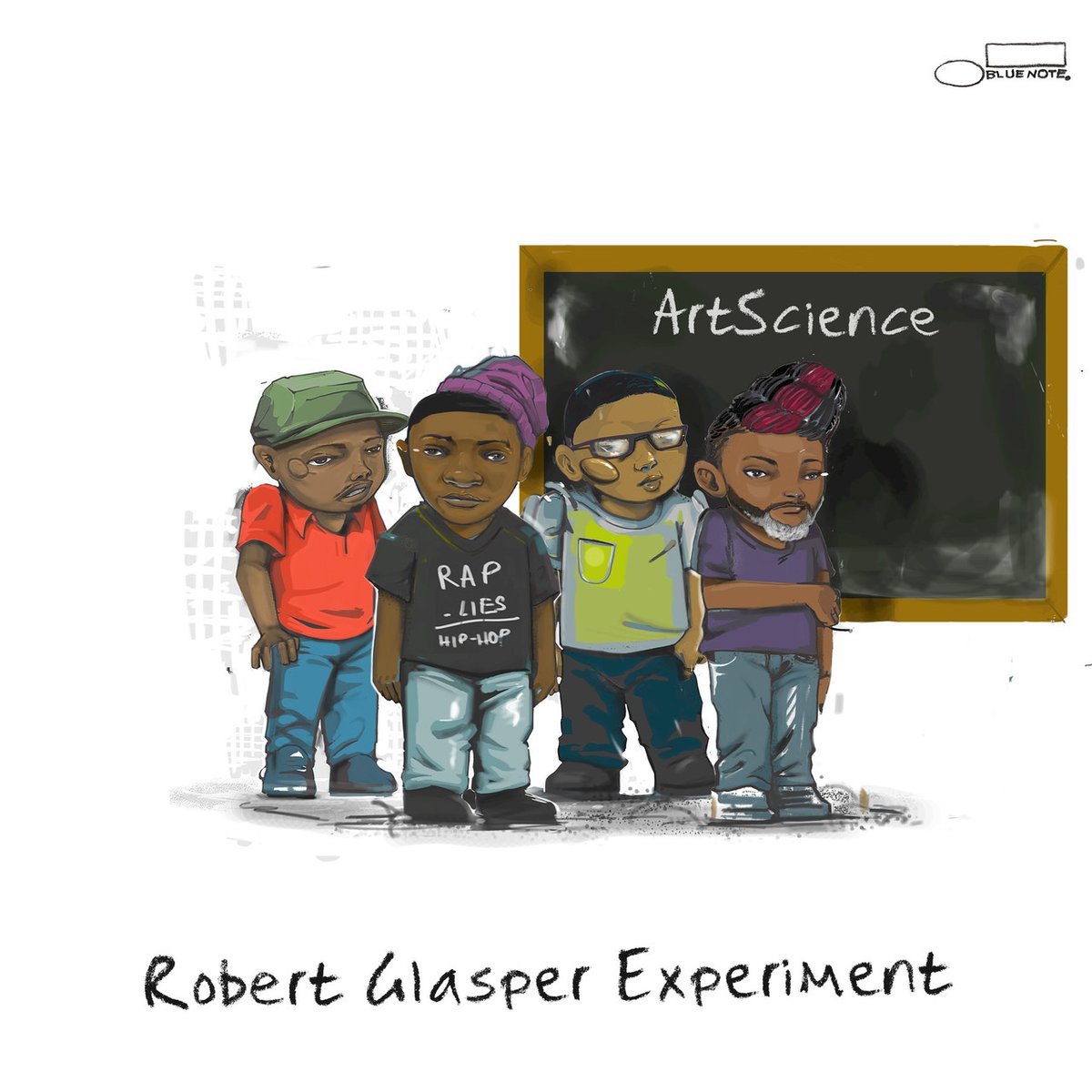

シンセ・ファンクと現代ジャズの邂逅、ノスタルジーと即興性のバランス~ロバート・グラスパー・エクスペリメント『アートサイエンス』~

現代ジャズの旗手であるロバート・グラスパーという音楽家の作品はいつも、どこまでが直観的で、どこまでがコンセプチュアルなのかわかりかねる部分がある。むろん、その両者が混在するのが創作というもので、はっきりとした境界線はめったに見えてこないものだ。しかし彼の場合は、その境界線があまりにもおぼろげなように思える。

だから本作『アートサイエンス』が、デイム・ファンクが先陣を切ったシンセ・ファンク・リヴァイバルに導かれるようにリリースされた数多くの話題作、ダフト・パンク『ランダム・アクセス・メモリー』、マーク・ロンソン『アップタウン・スペシャル』、タキシード『タキシード』等々と並べて聴けるような代物になっているという点も、彼がどこまで意図しているのかはわからない。重要なのは彼が意図しているかどうかよりも、この作品がそういうものとして響いていることではあるが、ここまで時流に乗ってしまった(あるいは乗った)サウンドを現代ジャズ的なエッセンスでプレゼンされてしまうと、唸らざるを得ないところがある。

ポップ・ミュージック・サイドからこの作品を聴くと、やはりポイントとなるのはケイシー・ベンジャミンが手掛けるキーボード、ヴォコーダーだろうか。“シンキング・アバウト・ユー”におけるエフェクティヴなシンセ・ワークを耳にすれば、彼が70年代~80年代の豊潤なシンセ・ミュージックのボキャブラリーをしっかりモダナイズしていることがわかる。

これまでのロバート・グラスパー・エクスペリメントの作品群でも、彼のエレクトロニクスの技術はサウンドの隠し味として絶妙な効果を果たしてきたが、本作に与えた彼の影響はおそらくこれまでよりもずっと大きいはずだ。“デイ・トゥー・デイ”をはじめとして、ケイシーのロボ声がフィーチャーされた楽曲に漂うノスタルジックなサウンドは、先述したようなシンセ・ファンク・リヴァイバルの状況下で聴くと現代的なものとして響いてくるが、その点に関しては、本作にゲスト・ヴォーカルがいないことがキーである気もする。これまでロバート・グラスパーをサポートしてきたゲスト・ヴォーカリストたちは、ネオソウル人脈の音楽家が多く、この作品が醸し出すコンセプトには少し似合わないようにも感じるからだ。プロフェッショナルなヴォーカルよりもヴォコーダーで加工したメンバーのロボ声を主軸にフィーチャーしたのは賢明な判断といえるだろう。

また、本作における即興性の扱いも重要だ。イントロがプリンス“サイン・オブ・ザ・タイムス”のイントロを思わせる“ファインド・ユー”は本作で最も過剰にシンセやギターがフィーチャーされている楽曲だが、それがアルバム全体の中で聴くと決して陳腐になっていないのは、本作が『ブラック・レディオ』に比べると、はるかに即興演奏が長いものになっているからではないだろうか。

チープに響きかねないほどにゴージャスなサウンドをたずさえた“ファインド・ユー”が即興演奏をしっかりと備えた“テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー”と“イン・マイ・マインド”に挟まれることにより、前者のチープさと後者のストイシズムが中和され、良い按配になっているように聴こえてくる。端的に言うと、70~80年代的なサウンドはノスタルジックに響き過ぎず、ジャズ的な即興が即興として響き過ぎないというマジックを生んでいるように思える。しっかりと現代ジャズ的なエッセンス(特にその緻密なリズム・ストラクチャー)が導入されているにもかかわらず、響きとしてはポップ・ミュージックのそれになっているというバランスだ。このバランス感覚は“ファインド・ユー”周辺だけでなく、楽曲単位やアルバム全体の流れに対していえることだ。こういった構成の妙が本作には隅々まで行きわたっている。この絶妙なバランスがもたらす現代性は、“レッツ・フォール・イン・ラヴ”のリズムがトラップ的であることが霞むほどに素敵な結果だ。

ノスタルジックというワードを出したが、ロバート・グラスパーのディスコグラフィーをチェックすれば明確なように、彼が常に過去を意識してきた音楽家であることは間違いないと思う。ロバート・グラスパーはそのキャリアを通して、自身が親しんできたヒップホップやソウル・ミュージックを、ジャズのフィルターを通してリサイクルしてきた。本作もまた、70~80年代のディスコ~ファンクをリサイクルしたのではないだろうか。彼が常にリスペクトを捧げるハービー・ハンコック “テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー”やヒューマン・リーグス“ヒューマン”をカヴァーして見せたのは、彼の一貫した、愛情あふれる過去への視線でもってリサイクルを試みた証拠なのではないか。そんな彼の徹底したアティテュードが本作から鳴り響いてくる。