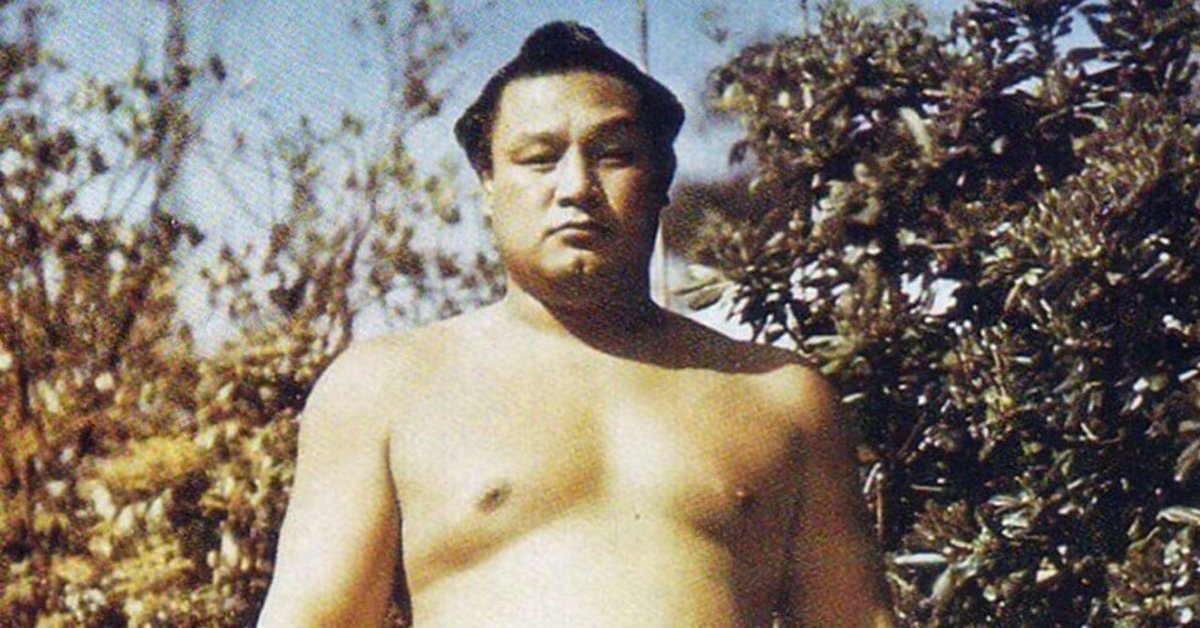

歴代の大横綱(双葉山)の魅力

双葉山といえば、大相撲史上最多、69連勝を記録した昭和初期の大横綱。数々の記録を打ち立てた白鵬や千代の富士も届かず、今も破られていない大記録の持ち主。当時は、一場所15日間ではなくて11日間から13日間で行われ、年6場所ではなく、年2場所の時代だった。そのため、双葉山はおよそ2年半負けなかったということになる。

昭和14年の1月場所は、初日の前日から国技館に人が詰めかけ、深夜3時から入場を認めざるを得なかったほどの大盛況ぶり。夜明け前には満員になったという。それほどまでに注目を集めた双葉山は、どんな力士だったのか。

双葉山を語るうえで必ず登場するキーワード、「後の先(ごのせん)」。これは、武道の世界で先手を取るための極意と言われ、一見立ち遅れているように見えても、実は戦いの主導権を握っているという戦術である。

双葉山自ら、後の先の立ち合いに至った理由は、子どもの頃のケガが原因で右目を失明している。そのため、勝つためには、後の先の立ち合いをせざるを得なかった。ハンデを負いながらも勝ち続けた双葉山はさすが大横綱である。

当時は、対戦相手が双葉山の欠点を突こうと、いつ立ち上がるか見当がつかなかった。現在は、制限時間いっぱいで立つ力士がほとんど。そのため、アナウンサーは仕切りの時間を使い、力士や取り組みの見どころを紹介している。しかし立ち合いは本来、両者の気持ちが合えば、いつ立ち上がっても構わない。話している途中で取り組みが始まってしまう可能性があったため、双葉山の時には特に、土俵上に注意を払っておく必要があったようだ。

勝負の世界に身を置く力士、ましてや大横綱となると負けられないという重圧を常に抱え、インタビューに答えたくない気持ちも想像できる。その緊迫感の中、アナウンサーはタイミングを見て取材を行い、情報を得てきた。

また、山本アナウンサーは後輩アナウンサーへの指導に熱心だった。口で説明するだけではなく、自ら上半身裸になりまわしをつけて、後輩たちと実際に相撲を取りながら、決まり手や立ち合いの駆け引きを事細かに指導した。相撲実況をよりわかりやすく伝えるために、アナウンサーの日々の努力がうかがえる。

下の画像は双葉山記念館です。