官報の電子化:主にプライバシーの点について

本稿のねらい

内閣府に設置された「官報電子化検討会議」がとりまとめた「官報電子化の基本的考え方(案)」は2023年7月14日からパブコメに付されていたところ、同年9月28日にその結果が公表された。

この日本経済新聞の記事によれば、「今秋の臨時国会での新たな法案提出をめざす」とのことである。

官報電子化の基本的考え方(案)では、多岐にわたる論点を取り扱っているところ、関心が高いと思われる「プライバシーへの配慮」を中心に検討する。なお、「インターネットを利用することができない者への配慮」についても少し触れる。

官報とは/電子化の必要性

そもそも「官報」とは何か、念のため簡単に説明しておく。(詳細はこちらを参照のこと)

官報は、法令の公布や公示等を行うための国の公報手段である。

いうまでもなく、法令等の公布は天皇の国事行為である(日本国憲法第7条第1号)。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

法律に関していえば、両議院の可決により成立し(日本国憲法第59条第1項)、後議院(最後の議決があった院)の議長から内閣を経由して奏上され、奏上の日から30日以内に公布される。

第65条 国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。

第66条 法律は、奏上の日から30日以内にこれを公布しなければならない。

判例(最大判昭和32年12月28日刑集第11巻14号3461頁)によれば、次のとおり、公布は法令の施行の前提条件となっている。

成文の法令が一般的に国民に対し現実にその拘束力を発動する(施行せられる)ためには、その法令の内容が一般国民の知りうべき状態に置かれることが前提要件とせられるのであつて、このことは、近代民主国家における法治主義の要請からいつて、まさにかくあるべきことといわなければならない。わが国においては、明治初年以来、法令の内容を一般国民の知りうべき状態に置く方法として法令公布の制度を採用し、これを法令施行の前提要件として来たことは、明治初年以来の法制を通じ窺えるところであり、現行制度の下においても同様の立前を採用していることは、日本国憲法7条1号が法律、政令等の公布について規定を置いているところから知ることができ、またこの公布行為が、国家の公の行為とされていることも、公布を天皇の国事行為の一として定めた日本国憲法の前記条項によつて明らかである。

法令の公布の方法については、「公式令」が廃止されたことにより成文法が存在しないものの、これまで官報により公布されてきたのであり、特段の事情がない限り、官報をもって公布するのが相当とされている。(慣習法説)

法令の公布の方法については、明治憲法下においては明治40年勅令6号公式令により法令の公布は官報をもつてする旨が定められていたのであるが(同令12条)、右公式令は、日本国憲法施行と同時に、昭和22年5月3日廃止せられ、そしてこれに代わるべき法令公布の方法に関する一般的規定は未だ定められていない。即ち、公式令の廃止後は、法令公布の方法については、一般的な法令の規定を欠くに至つたのであつて、実際の取扱としては、公式令廃止後も、法令の公布を官報をもつてする従前の方法が行われて来たことは顕著な事実ではあるが、これをもつて直ちに、公式令廃止後も法令の公布は官報によるとの不文律が存在しているとまでは云いえないことは所論のとおりであり、今日においては法令の公布が、官報による以外の方法でなされることを絶対に認め得ないとまで云うことはできないであろう。

しかしながら、公式令廃止後の実際の取扱としては、法令の公布は従前通り官報によつてなされて来ていることは上述したとおりであり、特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当であつて、たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない。

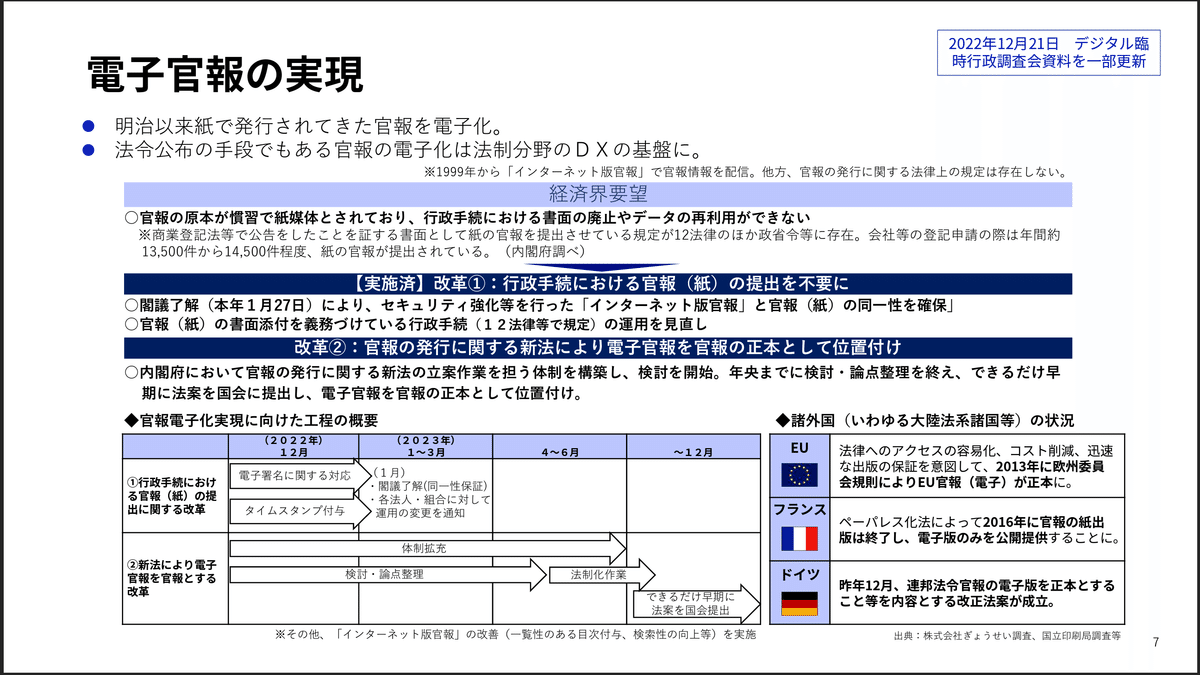

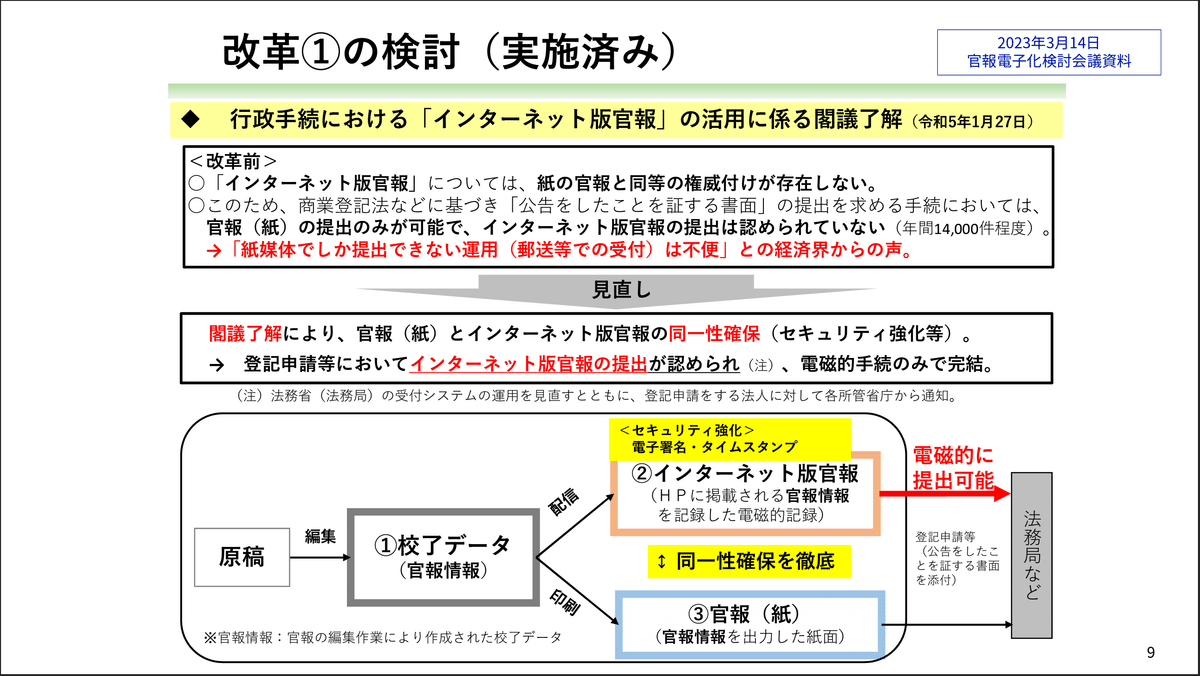

そして、この官報は、明治以来紙の印刷物として発行されてきており(独立行政法人国立印刷局法第11条第1項第3号参照)、一般に、紙の印刷物のみが有効な官報であり、インターネット版官報は「紙の官報の附属物」とされ法的な効力を持たない。

そのため、一定の場合に、インターネット版官報では足りず、紙の官報を用いなければならないことがあり、それが経済界にとって不満となっている。

例えば、会社法上、資本金又は準備金の額の減少を行う場合、それに先立ち債権者に異議を述べる機会を与えなければならないが(同法第449条)、資本金等の額の減少を行う株式会社は一定の事項を「官報に公告」しなければならない(同条第2項)。※仮に電子公告を採用していても官報で公告が必要

その上、資本金の額の減少に関し変更登記を行う際に、債権者異議のための公告をしたことを証する書面を添付しなければならないとされており(商業登記法第70条)そこではインターネット版官報をプリントアウトしたものは受け付けられなかったようである(既に措置済みとか)。

インターネット版官報であっても、その正確性等が担保される以上は、有効性がないものとして扱う必要はなく、また即時性がある点、ユビキタス性がある点、そして公布時間の設定を可能にする点など基本的に国民の利便性向上に資するものである。

そこで、インターネット版官報を有効なものとする(「正本」として扱う)ため、現行の紙の官報が有効であるとする「慣習法」を打破するべく、成文の法律を立法することが必要となるのである。

┃ Column〜インターネットを利用できない者への対応〜

我が国の立法においては、このようにインターネット等オンラインで情報にアクセスする手段等を "もたない" 者への配慮に満ち満ちている。

例えば、会社法における株主総会資料の「電子提供措置」にかかる「書面交付請求」(同法第325条の5)が挙げられる。ほかにも、各種法定書面の電磁的提供を原則とせず、電磁的提供につき同意を求めるようなルールも多い。

たしかに、通信障害等によりインターネット版官報がアップロードできない場合やアップロードはされているものの閲覧ができないような場合に、どうしても官報として公布する又は閲覧する必要があれば、紙の印刷物を「正」とすべきである(EUでもそうらしい)。

しかし、個人レベルでもインタネット利用率は8割を超えているとのことである。

インターネットなどに接続するための端末について、総務省「令和4年通信利用動向調査」によれば、2022年の情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.5%(なお、内数として「スマートフォン」は90.1%、パソコンは69.0%)であり、過去1年間の実際のインターネットの利用の有無を示すインターネット利用率(個人でインターネットを利用した者の割合)は2022年において84.9%となっている。

このように、現在では大多数の国民がインターネットを利用することができる環境(ネットワークへの接続及び機器の所有)にあるとともに、多数の国民がインターネットを利用している実態にあり、インターネットの利用は広く国民に浸透しているといえる。

加えて、官報掲載事項は上記のとおりであるが、日常的にすべての国民に関係・影響があるわけではなく、また仮に官報掲載事項を見逃したからといって死活問題になることはない。

官報電子化の基本的考え方(案)19頁によれば、インターネットを利用することができない者に対し、①特定の場所における閲覧措置や②官報記録事項を記載した書面を手数料を徴収した上で送付する措置を講じるとのことであるが、上記の観点からすれば少なくとも①は不要であると考える。

プライバシー!?

(1) プライバシーへの配慮!?

官報掲載事項には、一部、"プライバシー" への配慮が必要なものがあるようである。特に、破産公告に関する情報が「センシティブ情報」に当たるとする意見がある(日弁連意見書、日弁連会長声明)。

そういった意見も踏まえ、「官報電子化の基本的考え方(案)」では90日間の閲覧頒布期間経過後における破産公告にかかる情報等の取扱いについて、「プライバシーへの配慮の観点」から検討が必要とされている(同64頁)。

なお、現状のインターネット版官報においては、利便性をかなり犠牲にして、相応のプライバシーへの配慮を行っている。

特に、検索エンジンに引っかからない点やデータ内のテキスト抽出ができない点は利便性を大きく損ねている。

(2) 破産者マップ等への対応!?

┃ 日弁連の会長声明

2023年6月19日に公表された日弁連の会長声明では、主に破産公告にかかる情報に関して、いわゆる破産者マップ(2022年6月以降は「新・破産者マップ」と呼ばれるサイトがある)のような官報掲載事項を「悪用」する者がいることから、主に4点の意見が出された。

容易かつ簡便に不特定多数者に破産公告にかかる情報を提供する結果とならないよう留意すること

現状のインターネット版官報同様の技術的措置を講じること

閲覧頒布期間を公告ごとの趣旨目的に応じて限定すること

指定信用情報機関以外の者が破産公告にかかる情報を第三者に提供することを禁止し、違反行為には罰則を定めることを検討すること

理念的にというか、趣旨は理解できるが、実効性をどう担保するのかが最大のポイントであり、その点に何らか言及があってもよかったように思われる。

また、上記2. の技術的措置については、日弁連は過去の意見書において、次のように主張していたが、本来的には債権者の立場であっても、このよう な技術的措置は講じられないほうが便宜なのである。

この技術的措置によって、無料インターネット版官報を構成するファイルについてプログラム等により自動取得することができなかったとしても、債権者等による通常の利用は何ら妨げられないので、規制として過大なものにはならない。

つまり、現状、インターネット版官報は画像データ化されており、例えば債務者(破産者)を探すにしても1ページずつ、1人ずつ目視しなければならない(弁護士や法務担当者なら一度はやったことがあるはず)。

他方で、仮にインターネット版官報から一定のプログラム等により自動で情報を取得しCSVファイルに記録できるようになれば、簡単に債務者(破産者)を検索できるようになる。もちろん目視は不要であるし、むしろ個人情報データベースと連携させ、自動的に検索できるようにもでき、事務作業が大幅に削減できることが見込まれる。

たしかに、元々は紙の印刷物なのだから、1ページずつ、1人ずつ目視せよという意見もあろうが、文明の否定であり暴論である。日弁連意見書でいう「通常の利用」とはなんだろうか。

筆者としては、破産に至ったかどうかはそこまで重要な情報ではないと思っており(破産に至った理由次第では軽蔑くらいはするかもしれないが、単に破産に至っただけでは別に差別もしないし偏見もない)、利便性を大きく損ねてまで保護すべき情報には思われない。

利便性を損ねない形での対応を検討すべきである。

例えば、実効性を高めるための措置として、海外のクラウドサーバー等に対しても効力が担保される令状とすることが考えられるし(条約まで必要なのかどうかはわからないが)、また「認定制度」のようなものを設けて認定を受けた事業者に対しては自動で情報を取得することを認めることが考えられる(海外に所在があるクラウドサーバーを主として使う事業者は除外するとか)。

あるいは、まったく発想を転換させて、破産公告自体、一定の条件の下で行わないようにすることも考えられるのではないだろうか。

つまり、破産公告は、基本的には告知機能を持っており、官報により多数の利害関係者に簡易かつ安価に、一定の事実の発生等を知らせることが目的である。

しかし、不法行為債権者等契約関係にない債権者が破産公告を閲覧することは通常想定されず、基本的には契約関係にある債権者が破産公告のターゲットとなっていると思われる。

そうであれば、破産者がすべての契約関係にある債権者を「債権者一覧表」(破産法第20条第2項)に掲載することを表明保証させ、仮に漏れがあることが判明すれば同時廃止決定(同法第216条)や免責許可決定(同法第253条)が取り消されるようにしておくことがあり得るのではないだろうか。

このようにすれば、破産公告により広く利害関係者に知らしめる必要はなく、各別の通知により対応でき(当然費用はかかるが)、破産者の "プライバシー" は十分保護されるのではないだろうか。

«新・破産者マップ関連»

以上