令和6年度公認会計士試験開示答案分析&使用教材など

はじめに

このnoteを見てくださっているということは、短答を突破されたんだと思いますが、論文は短答と違って多少のミスは許容され、実力が発揮し易い試験です。ちゃんと勉強すれば合格はすぐそこなので、皆さんの勉強の一助になると幸いです。何か質問があれば、Xで聞いてください!時間があれば答えます。(@riririne0943)

注意点

・大したことは書いてないので流し見して講師に相談行ってください

・基本的にCPAのテキストを使用しました

・使用教材はあくまで私のものなので、各々が一番合ったものを使ってください。私は暗記が苦手なタイプで

①講義を視聴して大枠を理解

②問題を解き散らかして求められる暗記量の水準を理解

③改めてテキスト見返す

みたいな勉強法で慣れてしまっているので、暗記(Input)→解答(Output)がスムーズにできるタイプの人にはあんまり参考にならないかなと思います。

・採点(開示答案のマーカーと〇×)は私が、CPAの模範解答を使って自己採点したものになります。

監査論

【偏差値】

第1問 素点 25.5 →偏差値30.3 (60.6)

第2問 素点 19 → 偏差値31 (62)

【開示答案】

【使用教材】

★監査論対:松本レジュメ (暗記印だけ暗記カードを用いてちゃんと覚えて、基準集引くのが難しそうなのも別途単語カードに取り上げて暗記)

・Web問題集→基準参照型だけ、基準引練習として活用

・CPA答練24目(標準日程で受験)

・CPA模試 TAC模試 大原模試

※★マークがInput教材

【感想】

松本レジュメの暗記マークを大体押さえておけば、偏差値 55あたりは堅いなと思いました。本試験の監査論は基本的に、「自分の言葉で書いた答案には殆ど点は振られない」とよく言われていますが、今回の素点を見る感じまさにその通りだと思います。

監査論の勉強は、レジュメの論証を精度高く暗記(※)して、その暗記フレーズを使いながら、問いに対する答えの文章を作成する練習を答練で行うで問題ないと思います。

※例えば、「効果的かつ効率的な監査」という論証を、「効率的かつ効果的な監査」と書いたら点は振られないと思います。基準の言葉をちゃんと覚えている?が問われる科目なんだと思うので、暗記はしんどいですけど頑張りましょう,,短答よりは暗記量は少ないと思います…!

第2問は、素点の雰囲気的には、典型論点にしか殆ど点数は振られていない感じだと思います。為替で書いてしまったとこは、恐らく2~4点程度しか加点されていない?

私は委託業務の監査基準も引けず(専門家の利用と論点を勘違いした)足切りもチラつきましたが、典型論点の問題1と問題2の問2で勝負が決まった感じだと思います。

私の戦略は、監査論は加点方式だから小さい文字でInPutした内容で核となる解答を盛り込んだ後は周辺知識をいっぱい書きまくろうと思って挑みました。なのでペンも、0.38mmの小さいやつを使って書きなぐる練習を答練でやってました。(講師の方曰く、時間足りなくなるからおススメはしない方法らしいです)

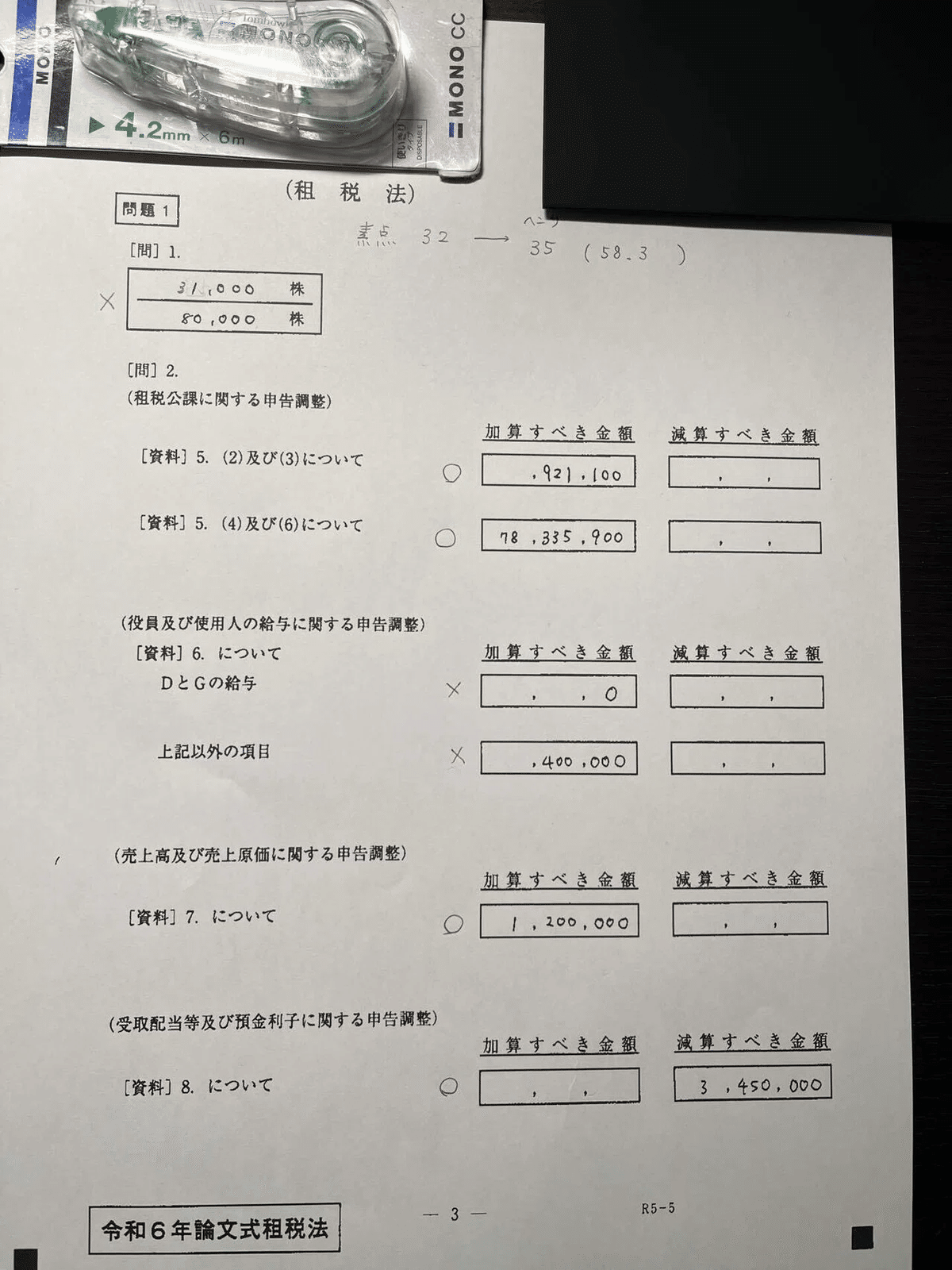

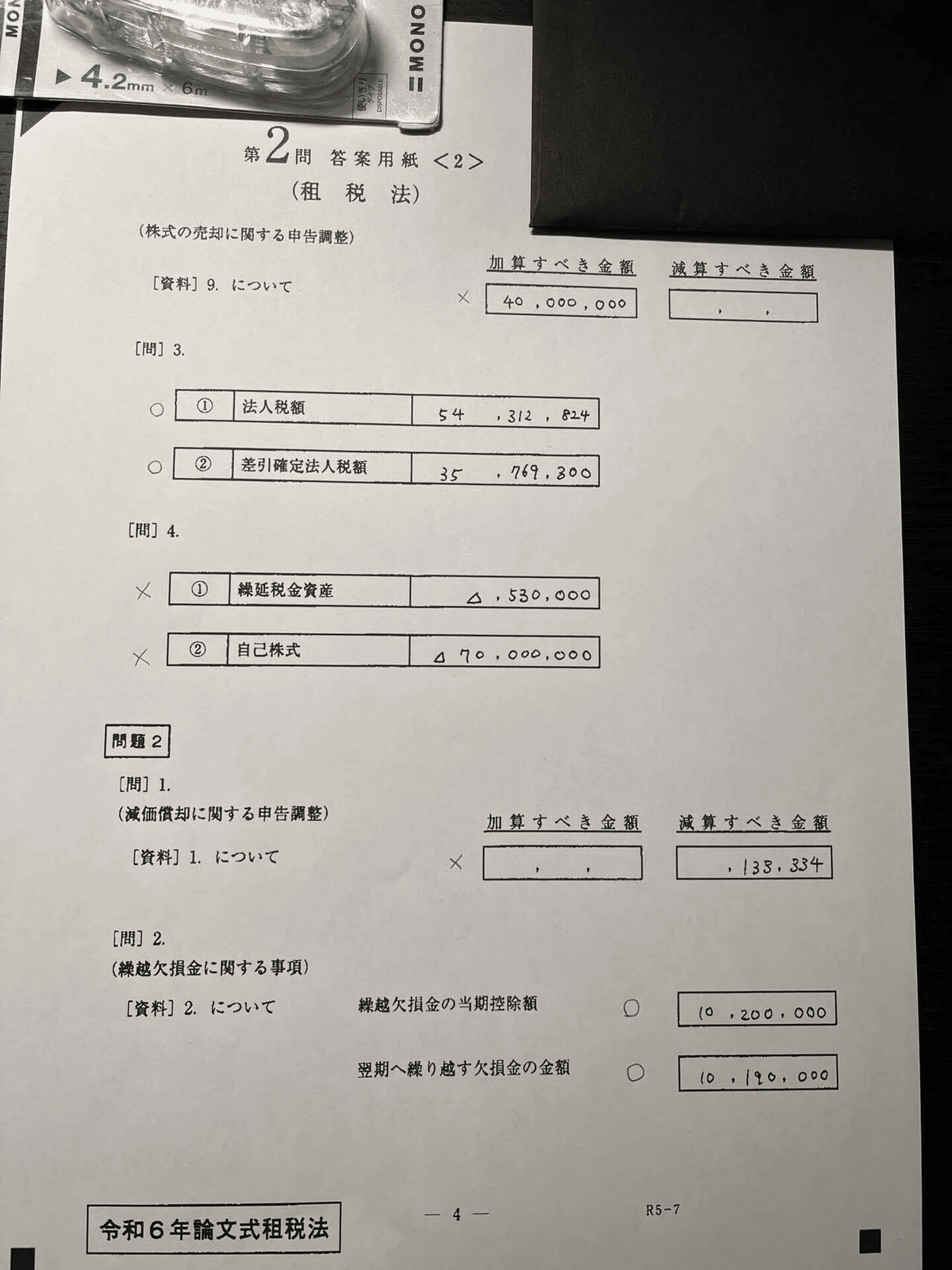

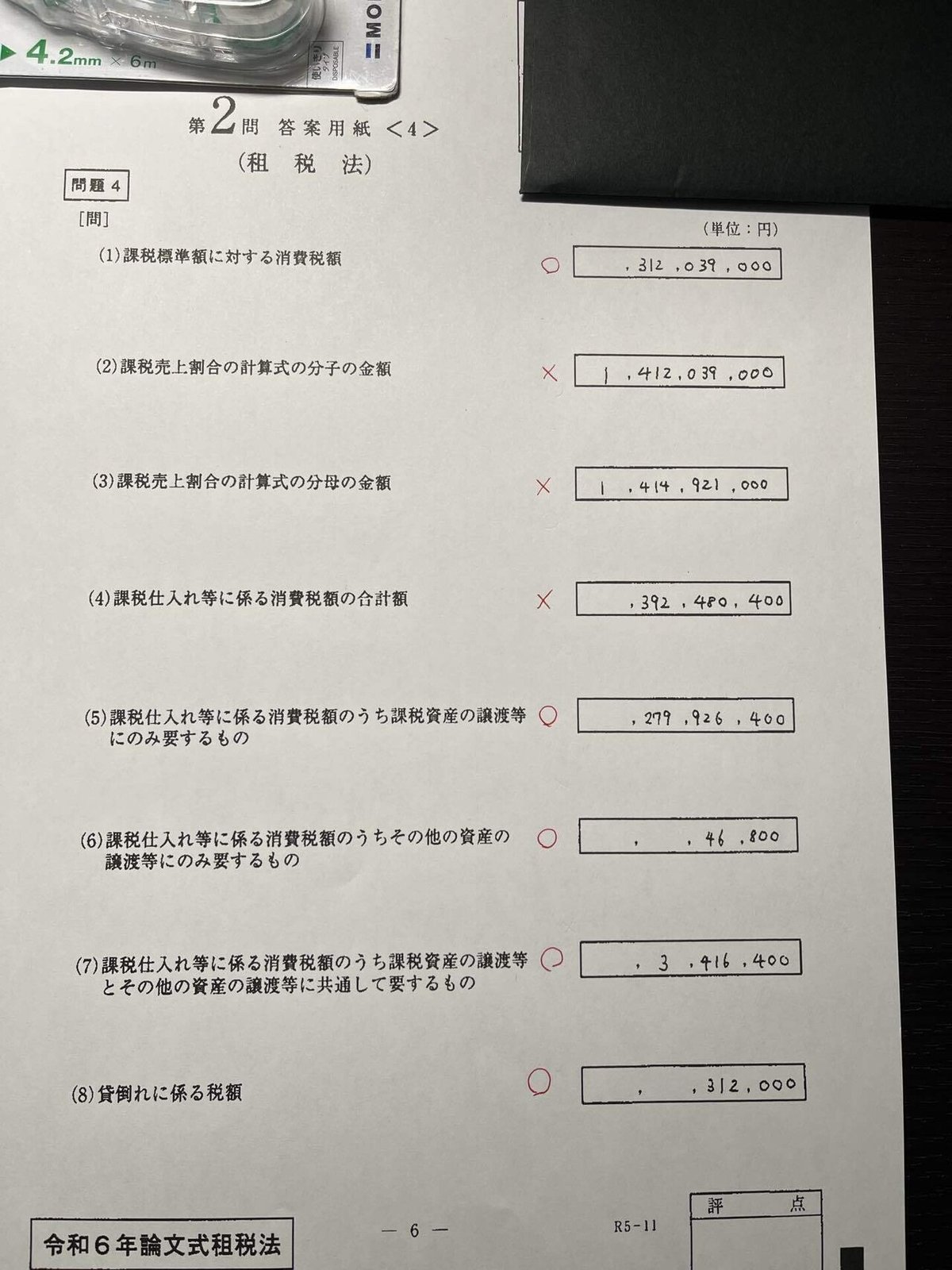

租税法

【偏差値】

第1問 素点 23→ 偏差 22.6 (56.5)

第2問 素点 32→ 偏差 35 (58.3)

【開示答案】

【使用教材】

・租税レギュラーテキスト(一度受けて論点をまとめ直して終了)

・個別問題集(3,4回転させた)

・コントレ(法人はでそうに感じなかったので目を通しただけ、所得消費は数回回転させた)

・CPA答練

・TAC答練(メルカリで購入)

・大原答練(メルカリで購入)

★暗記カード※

(★が、Input教材)

答練は必要な暗記要素を一問一答にして暗記カードに移したらそれを回転し、基本解き捨てしていった。

とにかく初見問題に多く当たり問題を解き散らかすを意識

【感想】

租税は勝負科目と言われる科目ですが、受けた感想としては本当に偏差点を稼ぎやすい科目だと思います。

私は解き終わって所得消費完答してよしキタコレ!受かったわと思ってたんですが、蓋を開けてみると訳のわからない転記ミスやらかしまくって8点は落としてました。それでも科目合格レベルの偏差点なので、この科目は偏差値稼ぎやすい勝負の科目ですね。

勉強法は租税計算は短答の財務計算と同じ感じで問題ないと思います。

租税理論は基本的には租税計算の論点の条文を引けるようにするだけなので、計算の勉強が終わり次第条文を引く練習をがむしゃらにこなしていけばある程度形にはなるかなぁと思います。

反省点としては、租税理論は条文をちゃんと号まで指摘する意識をしないと跳ねることはない(けど偏差値53~56はとれる)感じなので、他の科目に余裕があれば精度の高い条文暗記をするといいと思います。私は時間がなくて守りの答案にするようにしました。

会計学午前 (管理会計)

【偏差値】

会計学総合 53.2

午前

第1問 素点 26→偏差 26.2(52.4)

第2問 素点 17→偏差 21.9(43.8)

午後

第3問 素点 41→偏差 25.10(41.8)

第4問 素点 45→偏差 44.15(63.07)

第5問 素点 34→偏差 42.25(60.36)

【開示答案】

【使用教材】

・管理理論

★CPAポケット論点まとめ

これを緩く暗記する(以上、終わり)

後は答練模試で出たやつを抑えるだけ

・管理計算

★管理論文対策集

これを回転(AーB)は解けるようにするぐらい

後は基本CPAの答練模試の復習

正直会計学午前は運要素強すぎるから守りのイメージを答練で練習する。

どんなに失敗しても偏差値45は切らないようにするのが重要。

【感想】

管理会計は、所謂守りの科目で"足切りさえ回避すればいいでしょ"と思って一番勉強時間はかけませんでした。

会計学午前は、前日の出来が個人的にはかなり満足いくものだったので、"素点0の足切りだけは絶対に回避する"とビビりながら受けました。

その結果、第1問の問1で資料の見落としして雪崩的に問1の計算が合わない+理論が思ったよりかけない、第2問はそもそも第1問で時間を使いすぎて、第2問に45分しか使えないという焦りから計算ミスをやらかしまくる+理論が分からない という地獄で低偏差値をたたき出しました。

それでも、会計学午後である程度取れれば52は超えるので「こんなにミスっても大丈夫なんだ」と思って自信を持っていただけると幸いです。

※短答で同じミスしてたら確実に落ちてます。

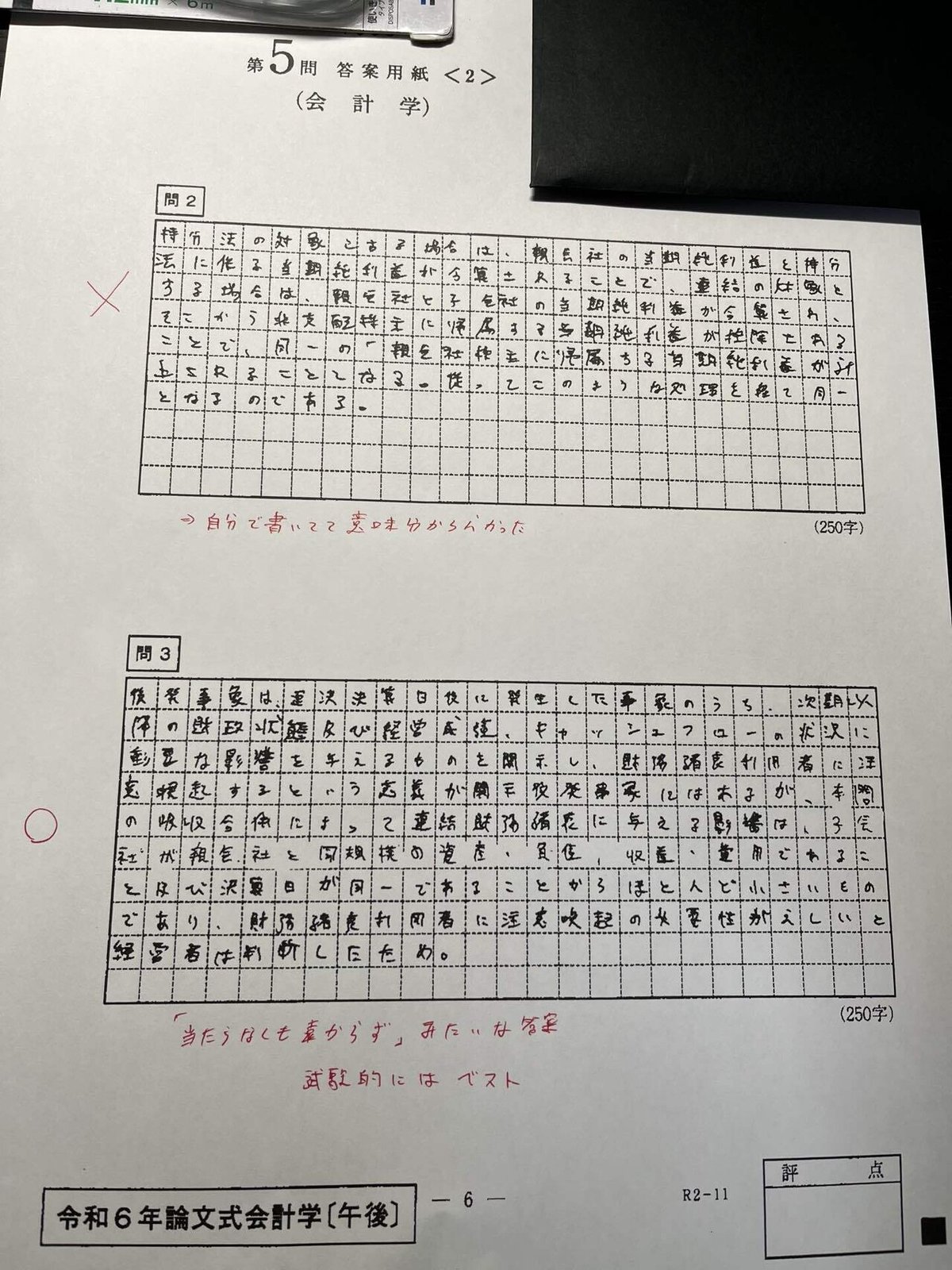

会計学午後 (財務会計)

【偏差値】

会計学総合 53.2

午前 48.1

第1問 素点 26→偏差 26.2(52.4)

第2問 素点 17→偏差 21.9(43.8)

午後 55.75

第3問 素点 41→偏差 25.10(41.8)

第4問 素点 45→偏差 44.15(63.07)

第5問 素点 34→偏差 42.25(60.36)

【開示答案】

【使用教材】

・財務理論

★財務会計論文対策集

(1,一般原則〜7古典資本会計,四半期,セグメント,賃貸,役員報酬)みたいな重要度が低いものは→AB論点だけ抑える 後の分野は、AB論点を全力で覚えつつC論点も抑える

★論文対策講義

収益認識だけ受講して、収益認識の論文対策集に未掲載のものだけ暗記

・CPA答練 模試

基本解き捨て(解説授業で覚えろって言われたとこだけ、抜粋して暗記)

★Web問題集(≒論文対策集)

ある程度論文対策集を覚えたらWeb問題集からランダム出題で暗記しました。

・財務計算

★論文対策集(高野先生)

・CPA答練24目 23目(メルカリ)

・TAC基礎応用直前答練(メルカリ)

・CPA模試

・TAC模試

・大原模試

・コントレ(連結だけ、講義は聞かず)

【感想】

財務理論は監査論と似ていてこれも、「自分の言葉で書いた答案には殆ど点は振られない」科目だと思います。なのでCPAの論文対策集の論証を丸暗記して、暗記したフレーズを答案に吐き出すことを答練でひたすら行う勉強しかしてません。監査論と大体勉強法は同じでした。

財務計算は、植田先生の授業を聞いているひとはわかると思うんですけど、「連結を取れれば会計士試験を制するし、ダメなら終わる」という言葉を肝に銘じ、連結は高野先生の論対を視聴後は、できるだけ問題を解き散らかして、数に当たりました。(ちなみに高野先生の論対の資本連結と連結CFはCPAでも一番といっていい程得点に直結する講義だったので苦手意識ある方はチラっとでも見ておくといいと思います!)

試験戦略は、

第4問の典型問題を解答→第5問→第3問→第4問の現場対応問題

の順番で解くように答練でも練習していました。

本試験では想定外に、典型問題のオンパレードだったので

第4問 55分 →第5問 理論30分(回答欄間違えで時間を浪費) 計算50分

という時間配分になってしまい第3問を解き始めた時点では残り45分しかなく、短答管理のごとく慌てて計算しました。(その結果第3問は計算理論伴にやらかしまくった感じになりました)

こうしたイレギュラーがあっても、ちゃんと連結・組織再編を勉強しておけば攻めることができる科目なので、論文生は第5問対策は死ぬ気でやってください…

企業法

【偏差値】

第1問 素点11→偏差 22.1(44.2)

第2問 素点27→偏差 26.1(52.2)

【開示答案】

【使用教材】

・論文対策講義(青木先生)

★企業法論文対策集

・答練 模試

※青木レジュメの論証を理解→それを利用して論文対策集を覚える感じ

【感想】

最後までよくわかんなかった科目なのでアドバイスとかは何もできないんですが….

条文当てて、法的三段論法(問題提起→規範定立→当てはめ)の形を何とか守ればそれなりに点が来るかな?って感じの理解で頑張って論文対策集を覚えてました。

第1問の問2で条文を完璧に外したことを加味すると、条文を外すと殆ど素点は振られないと思います。

一般的論文生は、企業法の条文探しゲームを間違えてしまうことは容易に想定されますので、他の攻め科目(財務・租税・経営)で稼ぐような勉強をするといいと思います。

経営学

【偏差値】

第1問 素点 22.5→偏差 25.95(51.9)

第2問 素点 28.0→偏差 30.60(61.2)

【開示答案】

【使用教材】

論文対策講義by植田先生 (視聴して理解だけ、暗記はせず)

・計算

★個別問題集 2,3回転

★CPA答練 23目(メルカリで購入) 24目

※注意点:だいぶ出題回で出題範囲が被るので24目→23目の順番に!

・理論

★個別問題集 回転

★Web問題集 (AB論点でスクリーニングかけて回転暗記)

【感想】

経営学は楽に稼げる科目との前情報で勉強をしました。

実際、論文対策講義→個別問題集→答練 のサイクルで勉強するだけで、答練ではそれなりの偏差値稼げました。

経営学計算は、攻め科目なのにこれだけだと流石に量少なくね..?と不安に思ったので23目のCPAの答練をメルカリで購入して解いてましたが、別にやらなくてもよかったです。理論はWeb問題集のA-B論点をひたすらやれば偏差値52-55あたりは安定したので、深入りせず計算で取れればいいや~と流してました。

本番ではアドホクラシーをアドホラクシーと書くようなミスを何個かやりましたが、それでも理論は52で落ち着いたので、理論を守り計算で攻めるという姿勢でよかったかなと思います。